|

Club de lecture du

Centre culturel de Chine

Année 2019-2020

Compte rendu de la

première séance

et annonce de la

séance suivante

par Brigitte

Duzan, 21 octobre 2019

La première séance de l’année 2019-2020 du Club de lecture du

Centre culturel de Chine s’est tenue le mardi 15 octobre 2019

dans la médiathèque du Centre ; elle était consacrée à

l’écrivain

A

Cheng (阿城).

Figuraient au programme les

principales œuvres d’A Cheng traduites en français, par Noël

Dutrait :

-

Les Trois Rois (Le Roi

des échecs

《棋王》/

Le Roi des arbres

《树王》),

Le Roi des enfants

《孩子王》)

,

éditions de l’Aube 1998, 243 p.

- Perdre son chemin (Milu《迷路》),

recueil de textes du genre « écrits au fil du pinceau »

(笔记),

l’Aube 1996, l’Aube poche 2001, 118 p.

- Le Roman et la Vie (Xianhua Xianshuo《闲话闲说》)

,

essais, l’Aube 1995, l’Aube poche 2005,

215 p.

Les membres du Club ont ajouté à leurs lectures deux recueils de

nouvelles :

- Injures célestes (《天骂》),

tr. Noël et Liliane Dutrait, l’Aube

1992 (également paru sous le titre « Chroniques », rééd. poche

2004)

-

Un recueil traduit en anglais : Unfilled Graves (《空坟》),

préface de

Wang Zengqi (汪曾祺),

tr. Bonnie McDougall, Chinese Literature Press (Panda books),

1995, 170 p.

Recueil de dix nouvelles - essentiellement des portraits de

femmes aux marges de la société :

Unfilled Graves / The Kind-Hearted Prostitute / Six New Year

Sketches / Speaking of the Wangs /

Lao Liu / The Drowning in the Pond / Story of the Liangs /

Northeasterners / Salt Flats / Jiazi.

-

Sept de ces nouvelles sont reprises dans le recueil traduit en

français : La Prostituée innocente (《良娼》),

éd. Littérature chinoise, coll. Panda, 1998, 233 p.

De

nombreux membres du Club présents à la séance avaient lu la

totalité des œuvres ci-dessus, et en avaient en outre lu

certaines en chinois, dont Xianhua Xianshuo. en s’aidant

au besoin de la traduction en français.

Impressions de lecture

et commentaires

Belle découverte, mais

difficultés initiales

L’impression d’ensemble manifestée par les membres présents est

celle du bonheur d’une découverte – ou redécouverte pour

certains qui avaient lu quelques-uns de ces textes il y a une

quinzaine d’années - mais bonheur mitigé parfois par la

difficulté de compréhension des subtilités du texte dans le cas

de Xianhua Xianshuo.

Une lectrice semble résumer la réaction de beaucoup : déroutés

dans un premier temps, l’intérêt venant à la lecture dans un

second temps, Xianhua Xianshuo apparaissant comme œuvre

de référence. L’intérêt, pour certains, s’est trouvé accru par

l’impression personnelle de retrouver une Chine disparue qu’ils

ont connue lors de voyages ou séjours à la fin des années 1970.

Ces réserves faites, l’impression dominante est le bonheur de la

lecture. Bonheur qui répond très bien à la définition qu’en a

donnée Michèle Gazier sur France Culture lors de la Nuit de la

lecture 2019 : « C'est

cela le bonheur de la lecture : être toujours en relation avec

le monde, un autre monde, et son propre monde. »

Bonheur de lecture

|

1. La

Trilogie des Rois

a fait l’unanimité, bien qu’avec une ou deux

réserves : l’une des lectrices a commencé ses

lectures par « Le Roi des échecs », n’a pas

accroché, est passée au « Roi des arbres » qu’elle a

beaucoup aimé, a poursuivi avec le « Roi des

enfants » avant de revenir au « Roi des échecs ». Il

fallait sans doute un temps d’accoutumance

(plusieurs personnes disent avoir trouvé les textes

« dérangeants ») : quand elle a lu ensuite « Perdre

de son chemin », elle a beaucoup apprécié le côté

poétique de ces « petites vignettes », dit-elle,

poétique mais humoristique aussi.

Une autre

lectrice a aimé l’empathie de l’auteur avec les

personnages modestes qu’il dépeint dans ses

nouvelles, ainsi que les liens étroits entre la

nature et les hommes. Un peu dans le même ordre

d’idées, le lecteur suivant a souligné la position

singulière de l’auteur : à la fois critique, donc

distancié, mais partie prenante dans son histoire,

proche de ses personnages, d’où un ton empreint de

chaleur humaine. |

|

Les Trois Rois |

Une lectrice témoigne de son intérêt particulier pour « Le Roi

des enfants » : étant elle-même enseignante, elle y a retrouvé

bien des souvenirs, en particulier l’embarras du premier jour

devant une classe inconnue dont on se demande comment on va

l’approcher.

Le

« Roi des arbres » a été particulièrement apprécié, pour son

actualité encore aujourd’hui, où l’on voit la Chine tenter de

reboiser les zones désertifiées par les nécessités de politiques

de développement accéléré qui ont ruiné l’écologie. Un lecteur y

voit aussi une atmosphère un peu gothique, rappelant le « Roi

des Aulnes »

.

Les lecteurs ont aussi fait des rapprochements avec des lectures

antérieures et des films. D’une part, le « Roi des arbres » a

été rapproché de l’univers de

Jia Pingwa dans sa symbiose du naturel et du

surnaturel – commentaire d’autant plus pertinent qu’A Cheng

considérait Jia Pingwa comme représentatif de cette littérature

« populaire » qu’il prônait (voir commentaires ci-dessous). Mais

A Cheng a été jugé plus facile à lire, sans doute parce que le

roman de référence évoqué était « Les fours anciens ».

D’autre part, un

parallèle a été fait entre « Le Roi des enfants » et « Pas un de

moins » (《一个都不能少》),

le film de 1999 de Zhang Yimou qui, dans une approche

différente, a également pour sujet les difficiles conditions

d’enseignement en milieu rural, dans les zones reculées du pays.

2.

Les autres nouvelles ont été très appréciées

par ailleurs

Au

passage, un lecteur demande : mais où a-t-il trouvé toutes ces

histoires ? C’est là tout son art de conteur, sachant magnifier

des récits entendus de-ci de-là, qu’il a développé pendant la

Révolution culturelle, auprès de ses camarades, à la campagne.

Le

recueil qui n’était pas au programme a rencontré le plus grand

succès : soit en traduction anglaise, « Unfilled Graves », selon

le titre de l’une des nouvelles, soit en traduction française

« La prostituée innocente » selon le titre d’une autre

(traduction contestée, à juste titre, voir commentaires

ci-dessous).

Enthousiaste, une lectrice fait au passage un résumé vivant de

trois des nouvelles de ce recueil, à la manière des conteurs :

|

- « Unfilled

Graves » (les tombes vides,

kōngfén《空坟》)

se passe, raconte-t-elle, dans un petit village de

montagne habité uniquement par des femmes : l’eau

est toxique pour les hommes qui doivent aller vivre

ailleurs ; un jeune homme, s’étant perdu, est

recueilli dans le village, prend femme, et repart

après avoir conçu un enfant, mais il aura

entre-temps appris aux femmes comment recueillir

l’eau de pluie afin de ne plus être dépendant de

l’eau des puits ; les hommes pourront rester.

La nouvelle a déjà un peu de l’atmosphère du « Roi

des arbres ».

- « La

prostituée innocente » ou plutôt « au bon cœur » (liáng

chāng《良娼》),

est l’histoire d’une femme qui se prostitue par

nécessité, pour élever son fils infirme.

- La

dernière nouvelle est l’histoire d’un village

d’idiots et d’handicapés de toutes sortes, dont la

règle veut que les mariages soient uniquement

consanguins. Une femme enceinte qui a eu une |

|

Unfilled Graves |

liaison

dans un village voisin se voit condamnée à mort, par son propre

grand-père qui est le chef du village ; elle sera exécutée et

enterrée avec son chat qui a commis une faute semblable.

La question qui se pose donc : qu’est-ce qu’un homme, un être

« normal » ? (voir commentaires ci-dessous)

3.

Xianhua Xianshuo a très souvent posé des

problèmes de compréhension (et même une réaction de rejet) en

raison de l’immense culture dont témoignent ces essais, qui

apparaît là dans toute sa subtilité dans un style concis à

l’extrême ; A Chen prend plaisir à laisser souvent à la charge

du lecteur le soin de compléter, voire interpréter sa pensée au

gré de digressions interrompues en prétextant parfois le

hors-sujet. Comme l’indique le titre, où xián (闲)

signifie tout à loisir, en toute quiétude, A Cheng

prend la position (traditionnelle) du lettré oisif discutant ou

disputant nonchalamment de choses et d’autres.

|

Xianhua Xianshuo |

|

Le Roman et la Vie |

Beaucoup de lecteurs ont trouvé que la traduction aurait

nécessité bien plus de notes pour que les références

littéraires, au moins, puissent être bien comprises du lecteur

insuffisamment averti. Des questions précises ont été posées sur

quelques références jugées obscures : la littérature pure, la

nouvelle « Ordination » (voir les réponses et commentaires

développés ci-dessous).

|

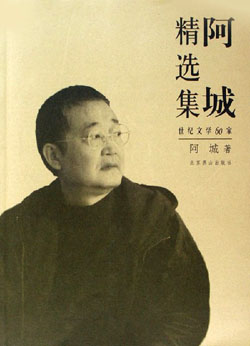

Œuvres choisies d’A Cheng,

Beijing Yanshan chubanshe,

2006 |

|

Un lecteur souligne l’humour latent dans le texte,

en citant un passage typique (chapitre 32) où A

Cheng explique une expression fondée comme souvent

sur un épisode historique :

wàngbā

忘八,

expression devenue une injure avec une autre

orthographe, et qui a toute une histoire, méritant

quelques précisions.

De manière significative, l’explication donnée par A

Cheng se trouve à la fin du chapitre 32 du texte

original qui comporte au début une satire de Mao et

une critique de la théorie de la lutte des classes :

il est supprimé des éditions des œuvres d’A Cheng

éditées en Chine continentale, dont les œuvres

choisies éditées en 2006 dans la série des grands

classiques du 20ème siècle par les

éditions pékinoises Beijing Yanshan chubanshe

(《阿城精选集》北京燕山出版社).

Le

chapitre se trouve dans la version de l’ouvrage

éditée à Taiwan

. |

Questions, remarques et

commentaires

1.

Sur les coutumes séculières chinoises

Il ne faut pas négliger le sous-titre de Xianhua Xianshuo :

« propos sur les coutumes séculières et la fiction en

Chine » (中国世俗与中国小说)

.

C’est le thème de tout l’ouvrage, qui est une apologie des

coutumes séculières (shìsú

世俗),

à travers le taoïsme populaire érigé en fondement de la pensée

et de la vie du peuple qui y trouve refuge et consolation ;

partant de là, il se livre à une défense de la littérature

populaire qu’il désigne du même terme (世俗小说).

|

Ce retour aux coutumes traditionnelles comme fondement de la vie

du peuple est ce qui a fait de A Cheng un précurseur du courant

littéraire dit « de recherche des racines » (“寻根小说”)

qui va se développer à partir d’un article publié en décembre

1984 par

Han Shaogong (韩少功)

et intitulé « Les "racines" de la littérature » (《文学的“根”》).

C’est un véritable retour aux sources dans le contexte de crise

née du vide culturel engendré par la Révolution dite culturelle.

|

|

|

Han Shaogong publie aussitôt après une nouvelle qui devient le

symbole du nouveau courant littéraire : c’est « PaPaPa » (《爸爸爸》),

écrite dans une langue allégorique, dont le personnage principal

est un idiot, né de père inconnu dans un village aux mentalités

conditionnées par les superstitions d’autrefois au point de

vouloir en faire une divinité capable de faire tomber la pluie.

Cette figure de l’idiot amène une réflexion sur le sujet à

propos des remarques faites au cours de la séance à partir des

nouvelles d’A Cheng.

2.

La figure de l’idiot,

du simple d’esprit, du fou

A travers son personnage d’idiot, Han Shaogong montrait la part

d’irrationnel et le poids des traditions dans les mentalités

chinoises, et

combien la civilisation chinoise est conditionnée par l’histoire

et la culture populaire, par ses « racines », avec tout leur

poids de merveilleux et de fantastique. A Cheng a fait de même,

dès le début des années 1980.

|

La nouvelle « Perdre son chemin » (《迷路》)

a pour personnage principal un jeune garçon qui a eu

une méningite quand il était petit et en a gardé des

séquelles : on l’appelle l’Idiot (shǎzi

傻子),

mais il ne l’est pas autant qu’il y paraît : il

devient « infirmier aux pieds nus ».

Des lecteurs remarquent qu’il y a des personnages de

ce genre – un peu étranges, en marge de la

« normalité » sociale - dans d’autres nouvelles d’A

Cheng : ainsi, la « prostituée au grand cœur » se

prostitue pour élever son fils, Petit Trésor (宝子),

qui est infirme (瘸子).

Dans la dernière nouvelle du même recueil, c’est

tout un village qui est peuplé d’idiots et de

simples d’esprit, condamnés à se reproduire comme

tels car seuls sont permis les mariages

consanguins.

Mais le plus beau de ces personnages est « le fou

d’échecs » (“棋呆子”),

et l’on touche là à la folie au sens de passion

absolue et obsessive, le terme de

dāizi

(呆子)

|

|

Perdre son chemin |

suggérant l’image de cette obsession maladive : dāi

呆

désigne étymologiquement une personne qui reste stupide, bouche

bée, le regard dans le vide, sans expression, avec le caractère

kǒu

口

suggérant la bouche ouverte. Mais ici encore le « fou » est en

fait un être d’exception, formé aux pratiques taoïstes de

méditation et concentration qui sont à la base de son art des

échecs.

Le personnage de l’idiot, ou du fou, est courant dans la

littérature chinoise

:

être en marge, qui n’est pas conforme aux règles usuelles ; il

peut aussi bien inquiéter qu’être respecté pour une forme de

savoir irrationnel, ou apparemment tel. Plusieurs lecteurs et

lectrices ont cité l’exemple des

« Fours

anciens » (《古炉》)

de

Jia Pingwa (贾平凹),

dont le personnage principal est le jeune Pissechien (狗尿苔)

qui sait communiquer avec les animaux et les plantes autour de

lui, tandis que sa grand-mère est aussi un peu bizarre, car elle

a des pouvoirs quasi magiques. Quant aux habitants du village,

la Révolution culturelle les rendra hystériques : fous à lier (狂人).

C’est un exemple d’autant plus judicieux que, dans Xianhua

xianshuo, Jia Pingwa est cité par A Cheng, aussitôt après

Wang Zengqi (chapitre 65), comme un écrivain

du terroir dont « l’arrière-plan culturel est constitué par les

coutumes rurales » (平凹的文化功底在乡村世俗)

et dont les romans sont tous populaires (平凹的作品…都是世俗小说。).

|

Photographie

d’Henri Cartier-Bresson,

prise à Pékin en

décembre 1948 |

|

On pourrait poursuivre l’exercice en relevant les

« idiots », « fous » et anormaux de toutes sortes de

la littérature chinoise, à commencer par « Le

Journal d’un fou » (《狂人日记》)

de

Lu Xun (魯迅),

mais en continuant aussi avec le cinéma chinois,

dont les films de wuxia. On trouve maintenant

des idiots aussi dans la littérature de

science-fiction chinoise : récemment, lors d’un

colloque au Leeds Centre for New Chinese Writing,

l’écrivaine

Xia Jia (夏笳)

a fait une courte présentation du personnage du

« fou comme héros » dans la science-fiction : qu’ils

soient combattants, scientifiques ou enfants, leur

caractéristique commune est d’agir de manière

anormale.

Enfin, voici une belle illustration : une

photographie d’Henri Cartier-Bresson, prise à Pékin

en décembre 1948, d’un simple d’esprit embauché pour

escorter le palanquin des jeunes mariées lors de

cérémonies de mariage.

|

3.

Le titre « La

prostituée innocente ».

Une lectrice trouve – à juste titre – la traduction en français

contestable : le titre original chinois étant liáng

chāng

《良娼》,

le sens est donc plutôt « La prostituée au grand cœur », ou « au

bon cœur » (comme en anglais « The Kindhearted Prostitute »).

Comme l’indique le caractère, le terme chāng

désignait plus précisément, dans la Chine ancienne,

une chanteuse d’opéra, souvent courtisane plutôt que prostituée

(唱戏的女子) ;

c’était une artiste (歌舞女艺人).

Le

choix de ce terme n’est sans doute pas anodin. On peut y voir

une référence

à une pièce du dramaturge de la dynastie des Yuan Guan Hanqing (关汉卿),

célèbre auteur de pièces zaju qui sont pour la plupart

des histoires de femmes. Eminent représentant d’un courant dit

de la « couleur naturelle » (‘bense’ pai

“本色”派),

il incarne un courant populaire semblable à celui défendu par A

Cheng : dans le Xianhua xianshuo, il consacre un

chapitre, le 41, au théâtre zaju des Yuan.

Un

simple titre peut parfois être révélateur de significations plus

profondes qu’il n’y paraît, surtout chez A Cheng dont les

subtilités d’écriture ne sont pas toujours faciles à déchiffrer,

en particulier dans le Xianhua xianshuo. Les lecteurs

présents ont soulevé quelques points qui méritent quelques

commentaires, en particulier autour du concept de « littérature

pure » et de la nouvelle « Ordination ».

4.

La littérature « pure »

Le

Xianhua xianshuo est écrit en partie en défense du roman

populaire, dont il parle après les « coutumes séculières »,

comme il l’annonce au début du chapitre 38

:

大致观过了世俗,再来试观中国小说。

Traduction de Noël Dutrait : « Maintenant que j’ai parlé des

coutumes séculières, je vais essayer d’examiner le roman

chinois » – traduction qui pose le problème déjà mentionné de la

traduction de xiaoshuo, mais qui peut se justifier dans

ce cas car A Cheng se propose ici, après un bref historique, de

parler du roman populaire en tant que genre né des histoires

étranges et contes merveilleux des Tang et jusqu’aux Ming, en

passant par les huaben des Song et des Yuan

.

Or, ce sont justement ces origines « impures » qui faisaient du

roman un genre méprisé des lettrés dont les genres de

prédilection étaient la poésie et l’essai, genres non

fictionnels dont la maîtrise était la clé de la réussite aux

examens mandarinaux. A Cheng souligne bien, au chapitre 41, que

le théâtre zaju est un important développement dans l’art

populaire chinois car, les lettrés se voyant refuser l’accès aux

examens mandarinaux, donc ne pouvant accéder aux postes

officiels (不能科举做官),

ils n’ont eu d’autre alternative que d’écrire des zaju,

genre qui dénotait jusque-là surtout des zashua (杂耍),

c’est-à-dire des vaudevilles et autres divertissements

populaires

.

A Cheng souligne bien les liens entre roman et théâtre, y

compris dans sa version opéra qui a toujours été un art

populaire en Chine. C’est quand le roman se développe, sous les

Ming, que le genre du zaju commence à décliner, comme par

un effet de balancier : ils d’adressaient au même public, en

langue vulgaire, comme il montre dans ses chapitres sur les

grands romans, et surtout sur le Hongloumeng, le Rêve

dans le pavillon rouge (《红楼梦》),

dont il fait l’œuvre-type du roman populaire (chapitre 46).

Ses brefs développements sur ce roman sont d’une extrême

richesse dans leur concision ; il capte l’esprit du roman quand

il dit (chapitre 47) :

我既说《红楼梦》是世俗小说,但《红楼梦》另有因素使它成为中国古典小说的顶峰,这因素竟然也是诗,但不是小说中角色的诗,而是曹雪芹将中国诗的意识引入小说。

« Même si j’ai dit que "Le Rêve dans le pavillon rouge" est un

roman populaire, il est un autre facteur qui en a fait l’un des

sommets du roman classique chinois, c’est bien sûr la poésie, et

ce non tant en raison des poèmes des personnages, mais pour la

conscience poétique que Cao Xuequin a introduite dans son

roman. »

C’est cette « conscience poétique » (诗的意识)

dont A Cheng fait le point fort du roman. Il fait aux chapitres

suivants un développement complémentaire sur la poésie pour en

expliquer les origines et l’importance, avant de revenir à Cao

Xuequin. Il pose la poésie chinoise comme l’émanation de

l’esprit le plus raffiné (中国艺术的高雅精神传之在诗。),

puis fait participer le roman de cet esprit :

小说要入诗的意识,才可能将中国小说既不脱俗又脱俗,就是一种理性…

Ce n’est qu’en

pénétrant la conscience poétique que le roman chinois peut se

détacher du vulgaire tout en continuant de s’y rattacher.

Une fois « réhabilité » le roman classique, il fait de même pour

la littérature de l’école dite des

« canards

mandarins et papillons » (鸳鸯蝴蝶派)

de la fin des Qing, en liant le développement de ces romans

éminemment populaires à la suppression des examens mandarinaux

(en 1905), donc en reprenant son argumentation pour le

développement du zaju sous les Yuan. Mais s’y ajoutent

alors l’essor de l’imprimerie (et des journaux) et la croissance

d’une population urbaine avide de lectures nouvelles.

Au total, ce qu’il défend là, c’est le roman populaire (世俗小说)

opposée au « roman pur » (“纯”小说)

(fin du chapitre 53), relevant de ce qu’il est

traditionnellement convenu de désigner du terme de « littérature

pure » (纯文学)

(chapitre 62), c’est-à-dire la poésie, apanage de l’esprit

lettré le plus noble et le plus raffiné.

5.

Ordination

Dans le même ordre d’idées, à partir du chapitre 60, il poursuit

l’analyse de l’évolution de la littérature chinoise après la

mort de Mao. Citant

Wang Zengqi (汪曾祺)

comme auteur de référence, il dit au début du chapitre 64

:

八十年代开始有世俗之眼的作品,是汪曾祺先生的 《受戒》。

Au début des années

1980, il y a une œuvre à une coloration populaire, c’est [la

nouvelle] « Ordination » de Wang Zengqi.

Plusieurs lecteurs se sont arrêtés sur cette phrase, à juste

titre, en se demandant de quelle nouvelle il s’agissait

exactement. C’est un récit écrit en 1980, et traduit

« Initiation d’un jeune bonze » dans un recueil de onze

nouvelles de Wang Zengqi (outre un texte de présentation

autobiographique) paru en 1989 dans la collection Panda

.

C’est

une nouvelle

touchante dans sa simplicité : un jeune garçon devenu moine par

nécessité alimentaire suit sans se poser de questions le chemin

qui lui a été tracé par sa famille, mais accepte tout aussi

naturellement l’offre de mariage d’une ancienne compagne de jeux

de son enfance, Xiao Yingzi, rencontrée par hasard sur le bateau

qui l’emmène au monastère où il doit prononcer ses vœux, et

qu’il revoit régulièrement en marge de sa vie au monastère.

La nouvelle dépeint la vie des moines aussi bien que celle de la

famille de Yingzi, sans faire de séparation nette entre les

deux : toutes deux sont marquées par les mêmes fêtes et

traditions, rites religieux et gestes quotidiens. C’est en ce

sens qu’A Cheng peut en faire une nouvelle représentative du

renouveau de la littérature populaire après la mort de Mao.

« Pour moi, a dit Wang Zengqi, la nouvelle devrait ressembler à

une conversation que l’on peut avoir avec un ami sur des sujets

familiers. »

- xianhua xianshuo, aurait dit A Cheng…

On aura l’occasion de revenir sur Wang Zengqi lors de la

troisième séance de l’année du Club de lecture consacrée à

Shen Congwen (沈从文) :

Wang Zengqi était un de ses élèves et disciples.

Chaque page de Xianhua xianshuo se prêterait à des

analyses et commentaires du même ordre, du fait de leur

concision même.

Séances complémentaires de cinéma

Nous aurons en novembre deux séances de cinéma adaptées de deux

des nouvelles de la Trilogie des Rois, ce qui permettra de

revenir sur ces deux récits ; les projections auront lieu dans

la médiathèque du Centre culturel, dans le cadre des séances de

cinéma du samedi à 15 heures, et elles seront également ouvertes

à tous :

-

Le samedi 9 novembre :

Le

Roi des échecs《棋王》

de Teng Wenji

滕文骥,

1988.

-

Le samedi 16 novembre :

Le Roi des enfants

《孩子王》

de Chen Kaige

陈凯歌,

1987.

Il manquait jusqu’ici une adaptation de la troisième nouvelle de

la trilogie, Le Roi des arbres (《树王》).

Tian Zhuangzhuang (田壮壮)

est en train de la tourner !

Prochaine séance

La prochaine séance du Club de lecture aura lieu le mardi 3

décembre et sera consacrée à l’écrivain

Lu

Wenfu (陆文夫),

auteur d’une œuvre tournée vers la peinture et la défense de la

culture raffinée des lettrés chinois qui était aussi la sienne

et qu’atteste son nom même : wenfu

文夫,

le maître des lettres !

Lectures proposées

Deux nouvelles moyennes (中篇小说)

traduites par Annie Curien et Feng Chen, parues chez Philippe

Picquier :

- Vie et passion d’un gastronome chinois (《美食家》),

roman, préface de Françoise Sabban, 1994, Picquier poche 1998,

187 p.

- Le Puits (《井》),

1998, 192 p.

Aux éditions Littérature chinoise de Pékin :

- Le Puits, éditions Littérature chinoise, collection Panda,

1998, recueil de six nouvelles :

Au fond de la ruelle《小巷深处》/

Le Puits《井》/

Le Gourmet《美食家》/

Le Mur《围墙》/ Une

ancienne famille de colporteurs《小贩世家》/

La sonnette《门铃》

Lecture complémentaire :

-

Nid d’hommes《人之窝》, roman

traduit du chinois par Chantal Chen-Andro, Seuil 2002, 720 p.

Séance complémentaire de cinéma

-

Le samedi 7 décembre, 15 h :

Le Puits《井》de

Li Yalin

李亚林,

1987.

Traduit « attractions » par Noël Dutrait.

|