|

|

Brève histoire du

xiaoshuo et de ses diverses formes, de la nouvelle au roman

IV. Du chuanqi

des Tang au chuanqi des Ming

par

Brigitte Duzan, 28 novembre 2018

1.

Généralités

Sous les Ming, le chuanqi se mue en genre théâtral,

succédant au zaju (杂剧)

des Song et des Yuan : théâtre du Sud (nanxi

南戏)

aux mélodies plus douces qui se serait développé sous les Song

du Sud au 14e siècle, mais sans rupture avec le

zaju du Nord.

|

Il s’agit d’un théâtre littéraire. Si la pièce la

plus ancienne, « L’histoire du luth » (Pipa ji《琵琶记》),

est d’un auteur connu, Gao Ming (高明

1307-1371), qui fait la transition avec la période

Yuan, les premiers textes n’ont pas de

paternité définie, ce qui rapproche le genre de la

littérature populaire, et orale. Le sujet de ces

pièces est le plus souvent une histoire d’amour, les

dramaturges portant une |

|

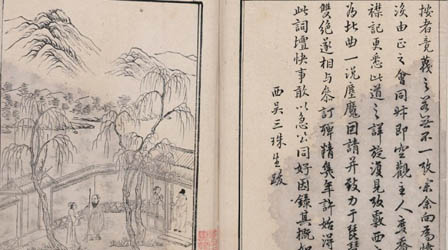

Histoire du luth |

attention particulière à la qualité littéraire des passages

chantés : l’écriture pour le théâtre devient un genre prisé

des lettrés, qui occupent souvent d’importantes fonctions

officielles.

Les pièces étaient ainsi conçues autant pour la lecture que pour

la représentation, et appréciées en tant qu’œuvres littéraires :

elles donnaient lieu à des éditions soignées, souvent

illustrées, tandis que, en général, seuls des extraits étaient

joués en raison de leur longueur.

|

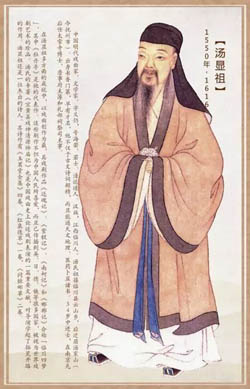

Tang Xianzu |

|

Deux écoles se sont ainsi constituées : l’une

attachée surtout à la prosodie et à la musique,

diverses adaptations musicales donnant naissance à

des variantes régionales. Ces opéras régionaux sont

désignés par le terme de qiang (腔),

littéralement « sonorité ». La synthèse de ces

différents styles donnera la forme la plus

prestigieuse et la plus raffinée, en lien étroit

avec la littérature : le kunqu (昆曲).

Pour l’autre école, c’est le texte qui primait. Elle

a connu son apogée au 17e siècle avec des

dramaturges célèbres, dont Tang Xianzu (汤显祖

1550-1616), mort la même année que Shakespeare,

auteur des « Quatre rêves de Yumintang » (玉茗堂四梦),

du nom de son studio, ou « Quatre rêves de

Linchuan » (临川四梦)

du nom de sa ville natale, le plus connu étant « Le

Pavillon aux pivoines » (Mudanting

《牡丹亭》),

l’un des grands classiques de la littérature

chinoise et l’une des plus belles pièces du

répertoire kunqu. |

Edition numérique

Les cinq drames du Sud

《三刻五種傳奇》

(Bibliothèque numérique mondiale)

Ouvrage qui contient cinq chuanqi, présentés avec un

commentaire de synthèse, une table des matières et des

illustrations d’époque.

1/ L’histoire du lavage de la soie (Huansha ji

《浣纱记》),

de Liang Chenyu (梁辰魚,

1519-1593), inspiré de Printemps et automnes des familles Wu

et Yue (《吴越春秋》),

histoire non officielle de la dynastie des Han de l’Est

attribuée à Zhao Ye (赵晔).

2/ L’histoire du sceau doré (Jinyin ji《金印记》),

de Su Fuzhi (苏复之),

dramaturge du début de la dynastie des Ming, histoire inspirée à

la fois des Stratégies des Royaumes combattants (Zhanguoce《战国策》)

et des Mémoires historiques (《史记》)

de

Sima Qian.

3/ L’histoire du sac embaumé (Xiangnang ji

《香嚢记》),

de Shao Can (1465-1505)

4/ L’histoire du manteau brodé (Xiuru ji

《绣襦记》),

de Xue Jingun (薛进衮),

histoire inspirée du chuanqi des Tang La Vie de Liwa

(李娃传)

de Bai Xingjian (白行简),

frère cadet du poète Bai Juyi (白居易).

5/ Les pleurs du phénix (Ming feng ji

《鸣凤记》),

de l’historien et lettré Wang Shizhen (王世贞

1526-1590)

A télécharger :

https://www.wdl.org/fr/item/15122/

Bibliographie

Le théâtre chinois, de Roger Darrobers, PUF coll. Que sais-je

(n° 2980), 1995.

Chine, l’opéra classique : Promenade au Jardin des poiriers, de

Jacques Pimpaneau, Les Belles Lettres, 2014.

2.

Un chuanqi adapté

à l’opéra : « La Princesse Baihua », ou l’opéra comme soft

power.

|

|