|

|

La littérature chinoise au

vingtième siècle

III bis. Haipai

/Jingpai ou le dualisme en littérature : Explications

par Brigitte Duzan, 23 juillet

2010

2. Le haipai

Le terme de haipai

est ainsi apparu dans l’histoire de la littérature chinoise

comme un label déprécié, une mentalité mercantile et vulgaire,

cultivant bassement les goûts les plus vils des nouvelles

classes de la société urbaine et de ses lecteurs. Mais ce n’est

pas seulement cela : le haipai recouvre aussi tout un pan

de littérature d’avant-garde, tant il est vrai que s’y côtoient

toujours le pire et le meilleur.

a)

L’ancien haipai

|

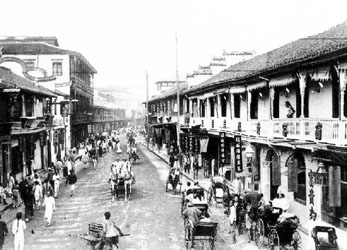

A l’origine,

cette littérature était le produit

d’une culture qui

était une culture de consommation avant la lettre et

avait pour centre l’actuelle rue de Fuzhou (福州路),

appelée au dix-neuvième siècle ‘Quatrième avenue’ (四马路)

(1). Au

début du vingtième siècle, la rue était célèbre pour ses

quelque cent cinquante ‘maisons de thé’ (茶肆)

qui étaient en fait des maisons de passe aux statuts

très hiérarchisés, identifiées par des bannières aux

couleurs racoleuses et aux noms évocateurs : c’était le

‘red district’ de |

|

‘Quatrième avenue’

(四马路) |

Shanghai, descendant

direct des divertissements de la Chine ancienne tels qu’ils

apparaissent dans les romans Ming et Qing.

|

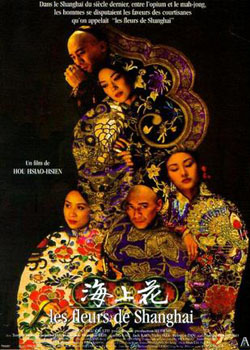

« Fleurs de Shanghai »

(《海上花》) |

|

Cette première

littérature haipai, née aux alentours des années

1880, reprenait le schéma classique des histoires de

« lettrés talentueux et belles dames » (才子佳人), en suivant les

intrigues des maisons de thé dont elle donnait

l’image

romantique de lieux privilégiés où pouvaient

librement se dérouler des histoires d’amour tout autant que des

discussions d’affaires. Tout cela était écrit et lu pour

se divertir et, bien sûr, de même qu’il y avait toute

une hiérarchie de maisons de thé et de courtisanes, il y

avait aussi, dans ces romans, une diversité qui

répondait au niveau de la clientèle et des maisons

qu’elle fréquentait.

C’est ce qu’on a appelé « romans de

courtisanes ».

Han Bangqing (韩邦庆

) , avec sa « Biographie des fleurs de Shanghai » (《海上花列传》)

en est le représentant emblématique, surtout depuis que

le roman, écrit en langue de wu, a été traduit en

mandarin par

|

Zhang Ailing (张爱玲)

puis adapté, en

1998, au cinéma par Hou Hsiao-hsien sous le titre « Fleurs de

Shanghai »

(《海上花》).

Mais il est une autre œuvre du

même genre qui a connu récemment

|

une

nouvelle notoriété,

c’est celui de Sun Yusheng (孙玉生), publié au tournant du siècle sous le nom de

Sun Jiazhen (孙家振) :

« Rêves de prospérité à Shanghai » (《海上繁华梦》).

C’est

Wang

Anyi

(王安忆)

qui lui a rendu un hommage indirect en reprenant le

titre pour l’un de ses romans, se plaçant ainsi

implicitement et dans la lignée du haipai et dans

la continuation de sa consœur, bien qu’elle s’en soit

toujours défendue.

Cette culture

du haipai de la fin des Qing était une survivance

de ce que les historiens chinois appellent la Chine

féodale. Après la Révolution de 1911 apparut un

littérature particulièrement orientée vers le public

populaire, des histoires d’amour le plus souvent

tragiques entre de pauvres lettrés et de jeunes beautés,

que la génération du 4 mai, ensuite, qualifia avec

mépris de « littérature canards mandarins et papillons »

(鸳鸯蝴蝶派)

pour son sentimentalisme simpliste. |

|

« Rêves de prospérité à

Shanghai »

(《海上繁华梦》) |

|

‘Samedi’

(《礼拜六》) |

|

Cette

littérature de pur divertissement (3), qui finit par

englober toutes sortes d’œuvres de second ordre, romans

policiers, aventures de chevaliers errants et,

inévitablement, romans à scandale, était publiée, dans

la grande tradition, sous forme de feuilletons, dans des

feuilles de chou aux noms aussi racoleurs que leur

contenu : ‘Samedi’

(《礼拜六》), créée en juin 1914, ou ‘Gaieté’ (《快活》),

créée en 1922. Mais l’avantage était que les auteurs

avaient ainsi des revenus stables qui leur permettaient

de vivre.

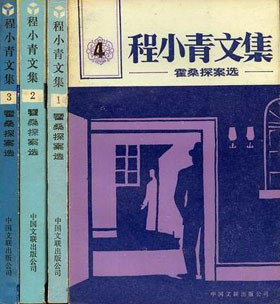

Certains de ces

auteurs sont restés dans les annales : Bao Tianxiao

(包天笑),

par exemple, dont le pseudonyme est déjà une profession

de foi (rire avec le ciel), et qui fut aussi traducteur

et éditeur ; ou Cheng Xiaoqing (程小青) qui, lui, adapta les

intrigues policières de Conan Doyle, en

|

créant en 1914 le personnage

de Huosang (霍桑)

qui est un

double de Sherlock Holmes, mais aussi un avatar du classique

juge Bao (包公).

|

Conan Doyle

avait été traduit en chinois dès la fin du 19ème

siècle, et c’est le très sérieux Liang Qichao (梁启超)

qui

avait été le premier à en publier des traductions en

Chine, au tournant du siècle (4)

.

Cheng Xiaoqing publia plus de soixante enquêtes de

Huosang (nouvelles et romans), mais écrivit aussi des

essais théoriques sur le roman policier, publiés en

trois volumes sous le titre « Techniques scientifiques

d’enquête » (《科学的侦探书》).

Les

aventures de Huosang seront publiées jusqu’au début des

années quarante dans divers journaux spécialisés dans le

genre policier, avant de retrouver une nouvelle vogue

actuellement, y compris aux Etats-Unis. |

|

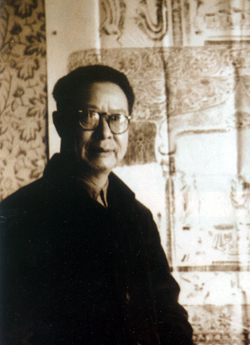

Cheng Xiaoqing

(程小青)

|

Il y eut bien, par

ailleurs, ce que l’on pourrait appeler une variante

« révolutionnaire » du genre des

« lettrés

talentueux et belles dames ». Elle fut initiée par

Yu Dafu (郁达夫),

chef de file de la société

|

Conan Doyle en chinois |

|

Création,

avec sa nouvelle « Nuit d’ivresse printanière »

(《春风沉醉的晚上》,

publiée en 1923. Yu Dafu n’avait pas une grande estime

ni pour Shanghai ni pour la société shanghaienne, mais

sa nouvelle fit des émules. Elle reprenait le schéma

traditionnel en transformant le lettré talentueux en un

intellectuel miteux tentant péniblement de vendre

quelques poèmes pour survivre, et la belle dame en une

ouvrière travaillant dans une usine de cigarettes, les

deux communiant dans une affection fondée sur

l’entraide.

On est

cependant là en marge du haipai qui est, par sa

nature même, étranger à la littérature révolutionnaire

dont Shanghai devint le foyer à la fin des années vingt

par un alea de l’histoire. Cela n’a pas empêché

le haipai de prospérer, mais sous un jour

nouveau, sous l’effet des changements socio-économiques. |

b) Le

nouveau haipai des années trente

|

Les années

1920-30, à Shanghai, sont en effet la période où se

forme et se développe le cadre d’une culture de

consommation moderne : alors que le reste de la Chine

est aux mains des seigneurs de guerre, c’est l’époque où

Shanghai se bâtit un empire financier et commercial,

attirant les banques, les affairistes et les commerçants

du monde entier, les aventuriers aussi, devenant dans

l’imagerie populaire « le Paris de l’Orient ».

C’est l’époque

où l’architecture reflète les nouvelles classes

urbaines : commence à se construire le quartier

‘commercial et culturel’ de Nanjing lu (南京路)

avec ses quatre grands magasins, dont l’un des deux

précurseurs, établi dès 1918, Wing On, filiale d’une

compagnie de Hong Kong (永安),

est tout à fait caractéristique, avec hôtel, salon de

thé, toit-terrasse et salle de danse dans le même

bâtiment ; aux grands magasins se joignent de nouveaux

lieux de divertissement, comme le grand théâtre |

|

Nangjing Lu, années 1920 |

Da Guangming

(大光明),

œuvre de l’architecte Le Hudec aujourd’hui défigurée et

transformée en cinéma, ou le top du top, le dancing du Paramount

(百乐门)

avec son hall

d’entrée art déco et, déjà, l’air conditionné.

|

Le Da Guangming aujourd’hui, défiguré par

la fièvre immobilière |

|

C’est l‘époque

mythique où Du Yuesheng (杜月笙),

le chef de la Bande verte (青帮),

organise des réceptions dans les salons privés des

étages supérieurs du Paramount, tandis que se

développent non loin de là les studios qui tournent les

grands films de l’âge d’or du cinéma chinois qui, eux,

mettent en scène les laissés pour compte de cette

croissance effrénée et l’extrême misère que côtoie ce

luxe tapageur.

C’est

l’évolution de la sociologie urbaine et des modes de

consommation qui a entraîné cette frénésie

architecturale : toute cette architecture inspirée de

l’art déco français et du sytle jazzy américain,

panachée d’éléments décoratifs chinois, cela aussi,

c’est ce qu’on appelle le haipai. Et ce sont ces

mêmes facteurs qui, provoquant une évolution parallèle

du lectorat, ont entraîné une mutation, sinon une

rupture, dans la tradition littéraire du haipai :

elle s’est |

alors scindée en deux

courants, l’un cultivant les goûts les plus bas et les plus

superficiels, jusqu’à dégénérer parfois en une littérature

racoleuse de sexe et de violence, l’autre visant à satisfaire la

passion de la mode et de l’inédit des nouvelles classes

urbaines, pour tendre vers une littérature d’avant-garde.

|

C’est ce que

l’éminent spécialiste (pékinois) d’études comparatives

jingpai/haipai, le professeur Wu Fuhui, a appelé

« le haipai décadent » et « le haipai

montant » (2), l’un étant de facto supposé vulgaire, et

l’autre distingué. Gardons ces termes, ils ne

s’inventent pas. Entre les deux, cependant, il y a tout

un courant intermédiaire, ni racoleur ni élitiste, qui

rassemblait la majeure partie des écrivains.

1. Le

haipai « décadent »

Peu de ces

auteurs sont passés à la postérité, ne

serait-ce que

parce que nombre d’entre eux se contentaient d’écrire

dans l’anonymat pour magazines et tabloïds populaires

qui attiraient le lecteur par des |

|

Le Paramount

(百乐门) |

potins et bruits divers, y

compris sur la vie d’acteurs ou de personnages connus, par des

histoires drôles, rubriques de loisir et histoires d’amour,

voire érotiques, autant de journaux dirigés, effectivement, par

ce que Shen Congwen appelait des « dilettantes » (白相人).

|

Zhang Kebiao

(章克标) |

|

Ces romans

populaires ne s’élèvent guère, le plus souvent,

au-dessus du niveau de la presse du cœur, avec des

intrigues à faire pleurer Margot qui reprennent les

traditionnelles histoires « féodales » de jeunes gens

mariés contre leur volonté par leurs parents, mais qui,

maintenant, refusent de se soumettre, tout en étant, ce

faisant, plongés dans le désarroi, ou qui modernisent

des intrigues classiques en les inversant, comme

l’histoire de cette jeune femme confrontée à la colère

de ses amants qui se demande pourquoi ils ne veulent pas

la partager entre eux.

C’est le genre

d’histoires typiques qu’écrivait un auteur comme

Zhang Kebiao (章克标),

célébré lors de sa mort, à l’âge de cent huit ans, en

janvier 2007, comme le « dernier écrivain haipai

des années trente ». Il eut aussi une importante

activité journalistique et éditoriale. Il fut en

particulier en charge de la rubrique |

« libres discussions » (“自由谈”)

du magazine Shenbao (《申报》),

rubrique créée en 1911 qui servit au départ de porte parole aux

écrivains du mouvement des « canards mandarins et papillons ».

Il est célèbre

pour s’être bassement vengé de son échec auprès d’une jeune

femme qu’il courtisait en dévoilant dans un de ses romans sa

liaison avec Yu Dafu : il donna au personnage principal du roman

le nom à peine déguisé de son rival et en décrivit abondamment

les rêves érotiques.

|

Parmi ces

auteurs populaires, il en est un dont le nom est resté

comme l’emblème du pire de ce que l’on peut faire dans

le genre ; c’est un écrivain qui était au départ un

brillant élément de la société « Création » dont il

avait été

l’un des

co-fondateurs : Zhang Ziping (张资平).En 1926, il se tourna vers la littérature populaire, en publiant un

roman qui fut un incroyable succès de librairie :

《飞絮》

(fēixù :

chatons de saule virevoltants), et fut même ensuite

adapté au cinéma en 1933. Par la suite, il écrivit

régulièrement des histoires de ménages à trois,

teintées d’érotisme et rehaussées d’incestes et autres

perversions sexuelles, et en publia un certain nombre

lui-même, dans la maison d’édition qu’il avait

créée (appelée "乐群书店" :

au plaisir des masses) et qui incluait un mensuel du

même nom, ce qui lui permettait d’engranger directement

les |

|

Zhang Ziping

(张资平) |

bénéfices. Toutes choses qui firent dire à Lu

Xun que ses romans pouvaient se résumer à un triangle amoureux (张资平氏先前是三角恋爱小说作家)

et qu’il n’était

guère plus qu’un commerçant des lettres attiré par l’odeur de

l’argent.

Pendant la guerre de

résistance contre le Japon, il exécuta une autre volte-face : il

travailla avec le collaborateur Wang Jingwei, et publia un

journal pour l’association culturelle sino-japonaise. On ne peut

s’empêcher de penser que Lu Xun et Shen Congwen n’avaient

peut-être pas totalement tort en le considérant comme un

personnage sans beaucoup de scrupules. En tout cas, il

représente certainement le côté « voyou » du haipai

qu’ils déploraient tous deux.

C’est cet aspect du

haipai que visait le poème « Impression de Shanghai » (《上海印象》)

de Guo Moruo (郭沫若) où

il dépeignait une ville pleine de « cadavres ambulants et chairs

obscènes » (“游闲的尸,淫嚣的肉”).Mais

ce n’est pas le seul.

2. Le haipai

« montant »

|

Liu Na’ou

(刘呐鸥) |

|

A l’autre

extrême, il y eut un mouvement fugace mais brillant,

original et innovant, que l’on désigne du terme de « néo-sensationnisme »

(新感觉派),

terme importé du Japon par l’un de ses représentants les

plus éminents, Liu Na’ou

(刘呐鸥)Taiwanais de mère japonaise, il avait fait ses études au Japon avant de

venir à Shanghai en 1924 étudier le français à

l’université jésuite l’Aurore dont il suivit les cours

jusqu’en 1927, se liant là d’amitié avec d’autres

membres qui illustreront le mouvement, dont Shi Zhecun (施蛰存).

Il mourut

assassiné en 1939, à l’âge de trente neuf ans, mais

réussit en une carrière aussi courte à créer les bases

d’un genre qui lui-même dura peu, mais est

indissociablement lié au meilleur du haipai. Le

néo-sensationnisme a d’abord été associé à l’écrivain

japonais Yokomitsu Riichi ; il fonda en 1924, avec dix

|

autres écrivains, dont

Kawabata Yasunari, une revue dans laquelle il publia une

nouvelle intitulée « La

Tête aussi bien que le ventre » qui fait figure de naissance du

mouvement. Influencées par le symbolisme, ses œuvres sont alors

caractérisées par une mosaïque d'impressions et de

sensations qui évoquent l'insignifiance et la précarité de

l’existence humaine ; il innova ensuite en abordant le genre du

récit psychologique avec des phrases longues et une diversité de

voix intérieures.

|

C’est un

recueil de nouvelles japonaises traduites par Liu Na’ou

sous le titre « La culture de l’érotisme » (《色情文化》)

qui peut être considéré comme le précurseur du mouvement

à Shanghai. Il s’y élargit là sous l’influence du

modernisme européen sous toutes ses formes, non

seulement le symbolisme, mais aussi le surréalisme,

l’expressionnisme ou le cubisme, tous styles

particulièrement adaptés à la représentation des rythmes

de vie urbains, et en particulier ceux de la métropole

effervescente qu’était Shanghai. L’unique recueil de

Liu

Na’ou s’intitule « Panorama de la cité » (《都市风景线》):

c’est une cité

pleine de ‘modern girls’, qui se veulent affranchies

mais sont surtout très superficielles, et ressemblent

déjà comme des petites sœurs aux jeunes Shanghaiennes

d’aujourd’hui courant boutiques et nightclubs à la mode,

et affichant à tous vents leur liberté sexuelle. |

|

Shi Zhecun

(施蛰存) |

Shi Zhecun (施蛰存),

lui, s’est intéressé à la mentalité shanghaienne : pour peindre

les états d’âme de tous ces citadins récemment transplantés,

confrontés aux difficultés de l’existence urbaine nées de

l’isolement et du

déracinement, il utilise des éléments de psychologie freudienne

et les techniques du monologue intérieur propres au ‘courant de

conscience’ (意识流)

qui était en train de se développer dans la littérature

occidentale. Dans sa

revue ‘Xiandai’, sous-titrée ‘Les cosmopolitains’ (《现代》), éditée de 1932 à 1935,

il a résumé, dans un texte explicatif concernant les poèmes

qu’il y publiait (又关于本刊中的诗),

les principes de

base qui peuvent s’appliquer généralement à

son esthétique

littéraire :

“《现代》中的诗…

是现代人在现代生活中所感受到的现代的情绪用现代的词藻排列成的现代的诗形。……

les poèmes publiés dans « Xiandai » … sont une forme poétique moderne

utilisant un style moderne pour exprimer les sentiments modernes

ressentis par l’homme moderne dans la vie moderne. »

|

Mu Shiying

(穆时英) |

|

C’est cependant

dans les nouvelles de Mu Shiying (穆时英)

que ce néo-sensationnisme shanghaien atteint sans doute

son expression la plus élaborée. En 1930, Mu Shiying

avait envoyé une nouvelle intitulée « Notre monde » (《咱们的世界》)

au

magazine littéraire ‘Littérature et arts nouveaux’ (《新文艺》) qui fut édité de 1929 à

1930 par Shi Zhecun et Liu Na’ou. La nouvelle fit

sensation dans le groupe, et Mu Shiying devint le

protégé du premier tout en gardant des liens d’amitié

avec le second qui habitait la maison à côté de la

sienne. Il se lança alors dans des expérimentations

formelles, jusqu’en 1937 : pour échapper à la guerre, il

partit alors à Hong Kong ; quand il revint deux ans plus

tard, ce fut pour collaborer avec le gouvernement

pro-japonais de Nankin, sombrer dans une vie de dandy

nihiliste et finir assassiné, après son ami Liu Na’ou,

en juin |

1940. Lui aussi a donc

eu une courte carrière, mais prolifique.

Dans ses nouvelles, il

décrit la ville des grandes artères et des espaces publics,

partout où s’exhibe la vie et où elle se met en scène ; le

rythme syncopé des phrases, les répétitions, toutes sortes de

métaphores et allitérations traduisent le tourbillon dans lequel

sont prises les existences de chacun, sans pouvoir vraiment

contrôler ni le temps et ni les événement, comme dans « Le fox

trot de Shanghai » (《上海的狐步舞》).

C’est par ailleurs un univers citadin qui rejoint celui des

courtisanes du début du siècle, comme lui centré sur les lieux

de plaisir, mais un univers beaucoup plus crû d’où tout

romantisme a disparu : constellé d’éléments érotiques (souvent

sous forme de citations de chansons) et de descriptions

sexuelles comme autant de vignettes d’un collage cubiste.

En même temps, c’est

un style inspiré du cinéma, divertissement qui faisait

alors fureur à Shanghai et art dont tous ces auteurs étaient

passionnés. Liu Na’ou en fut même un théoricien, écrivant nombre

d’articles sur le

sujet dans les revues et suppléments spécialisés qui existaient

dans cette ville du cinéma qu’était Shanghai. Il a même traduit

le livre, publié à Berlin en 1932, du théoricien américain

d’origine allemande

Rudolf Arnheim : « Film as Kunst » (Du cinéma comme art :

《艺术电影论》) (5).

Il ne faisait

d’ailleurs en cela que s’inspirer du

néo-sensationnisme

japonais qui s’était doublé d’une expérimentation dans le

domaine cinématographique, sous l’égide du réalisateur Teinosuke

Kinugasa, auteur de deux films dans ce cadre : « Une page

folle » (《疯狂的一页》)

, film muet de

1926, et, deux ans plus tard, « Carrefour » (《十字路》)

où il dépeint l’effervescence factice du quartier de Yoshiwara,

célèbre quartier des plaisirs de Tokyo qui deviendra ensuite le

décor favori des films sur la prostitution féminine de

Mizoguchi (6) : c’est tout à fait l’univers de la littérature du

haipai, tout particulièrement dans sa version

néo-sensationniste. Mais, dans ce cas, c’est la littérature qui

avait inspiré le cinéma, à Shanghai c’est l’inverse.

Cependant, c’est

surtout le cinéma hollywoodien et ses stars qui fournissent à

tous ces auteurs, et à Mu Shiying en particulier, les modèles

des femmes modernes de leurs nouvelles. Ce qui est peut-être le

plus intéressant, c’est l’apport des techniques

cinématographiques à la structure narrative et au style, et,

dans ce domaine, les recherches de

Liu Na’ou ont été de

première importance. Son principal apport est sans doute la

théorie du « mouvement continuel des points de vue », chaque

mouvement de la caméra équivalant à un point de vue, ce qui se

traduit dans l’écriture romanesque par une rupture stylistique,

en s’attaquant au fondement de la narration réaliste

traditionnelle à la Balzac : la continuité. Il avait repris cela

entre autres de l’ouvrage d’Arnheim qui postule l’absence de

continuité spatio-temporelle au cinéma.

On retrouve cette

caractéristique dans les nouvelles néo-sensationnistes

où elle se traduit dans

l’émiettement de la

forme : émiettement de l’intrigue et émiettement du texte qui

finit par ressembler à un scénario, certaines nouvelles étant

ainsi découpées en séquences, la narration procédant par images

successives rendues dans un style elliptique, les meilleurs

exemples en étant les deux nouvelles de Mu Shiying : « Le

fox-trot de Shanghai » déjà cité et « Les cinq personnages dans

un night-club » (《夜总会里的五个人》)

(7).

Ce courant du haipai

était donc bien un mouvement moderniste différent de l’image

caricaturale du haipai véhiculée par ses pourfendeurs du

Nord, mais qui en reprend les grands thèmes et s’adresse

toujours à un public urbain et populaire.

c) La

continuité du haipai

Le haipai

littéraire s’est ainsi peu à peu formé autour de thèmes où sexe

et amour forment une base incontournable, mais qui prennent des

formes plus ou moins provocantes ou vulgaires selon les auteurs,

et la tranche du public à laquelle ils s’adressent. A partir des

années quarante, on retrouve constamment ce mélange d’auteurs

racoleurs et d’œuvres triviales, alternant avec des écrivains

novateurs dont l’œuvre constitue une page de l’histoire de la

littérature chinoise, avec au milieu toute une foule

d’écrivains, beaucoup féminins, qui restent secondaires mais

apportent leur contribution à

l’évolution du genre et

témoignent de l’évolution des mentalités.

Zhang Ailing

(张爱玲)

est celle qui a marqué le haipai à partir des années

quarante. Elle en a le mélange caractéristique de sinité et de

modernisme occidental qui concourt à la réussite de ses œuvres.

Vers la fin de sa vie, elle a elle-même rendu hommage à celui

qui en est considéré comme la figure tutélaire du haipai,

Han Bangqing, en traduisant en mandarin sa

« Biographie des fleurs

de Shanghai ». Ses premières œuvres furent d’ailleurs publiées

dans des revues du courant « canards mandarins et papillons ».

C’est

Wang Anyi

(王安忆),

aujourd’hui présidente de l’association des écrivains de

Shanghai, qui a ensuite, en quelque sorte, pris le relais : on a

dit qu’elle dépeignait dans ses romans et nouvelles des

personnages de Zhang Ailing qui seraient restés à Shanghai après

la Révolution culturelle. C’est un peu réducteur, mais, comme

tout propos réducteur, il a sa part de vérité symbolique.

Ces deux auteurs

méritent deux dossiers à part entière, à côté d’autres de la

nouvelle génération :

Cheng Naishan

(程乃珊),

Chen Danyan (陈丹燕)

et d’autres encore qu’il s’agira de découvrir au hasard des

rencontres.

Ces écrivains

représentent le courant « distingué »

du haipai, à côté de la persistance du courant

« décadent » représenté aujourd’hui par ces « romancières de

Shanghai » dont les seules qualités résident dans leurs

provocations, d’autant plus insolentes qu’elles sont écrites à

la première personne :

Mian Mian (棉棉)

et Weihui (周卫慧).

Comme aurait dit Shen Congwen, cela aussi, c’est ce qu’on

appelle le haipai …

Notes

(1) Il y

a d’ailleurs un livre

sur la rue dont le titre même rappelle cette origine :

《老上海四马路(老上海海派特色文化的一条街)》,

la Quatrième avenue, une rue du vieux Shanghai empreinte de

culture haipai.

Il a été

publié en 2001 et fait partie du nouvel engouement pour le

haipai, sur fond de nostalgie des années trente.

(2) Dans son chapitre

sur le sujet dans « « Pékin-Shanghai,

tradition et modernité dans la littérature chinoise des années

trente », p. 221 (voir bibliographie ci-dessous)

(3) Dont les tenants de la littérature du 4 mai n’ont pas manqué de

souligner qu’elle n’avait rien à voir avec la noble tradition du

dilettante éclairé qui pratiquait son art pour le plaisir (“游戏消闲”).

Et de souligner, lorsque sortit ‘Gaieté’, que ce monde de misère n’avait

rien de gai…

(4) D’après la

thèse d’Annabela Weisl : « Cheng Xiaoqing (1893-1976) and His

Detective Stories in Modern Shanghai»

(Grin Verlag, 2010)

(5) C’est son premier livre important, et celui où il jetait les

bases de sa psychologie de l’expérience visuelle. Ce qui est

assez étonnant, c’est que le livre fut publié juste avant

l’accession de Hitler au pouvoir, et, comme Arnheim était juif,

le livre fut retiré de la circulation. Il fallait avoir une

connaissance pointue du milieu cinématographique pour

s’intéresser à ce texte et le traduire.

(6) Pour la petite histoire, ce fut le premier film japonais à être

projeté en Occident, et, à Paris, ce fut au studio des

Ursulines.

(7) Voir l’analyse détaillée dans le dernier chapitre du livre

« Pékin-Shanghai » mentionné dans la bibliographie ci-dessous :

« Le

néo-sensationnisme et le cinéma », par Li Jin.

Bibliographie

sommaire

|

|

« Shanghai : histoire, promenades, anthologie et dictionnaire »

sous la direction de Nicolas Idier (Robert Laffont,

collection Bouquins, 2010) – en particulier : « Les

écrivains chinois de Shanghai, d’hier à aujourd’hui »

par Isabelle Rabut (p. 497) et « Le haipai : style art

déco shanghaien » dans le chapitre « De la technologie

aux arts déco » par Nathalie Delande-Liu (p. 395). La

photo de couverture, à elle seule, est la plus belle

illustration de l’esprit du

haipai. |

|

|

« Ecrire au

présent, débats littéraires franco-chinois » textes

réunis et présentés

par

Annie Curien (éditions MSH, 2004) – chapitre 2 : « Deux

courants de la littérature du haipai » par Chen

Sihe (p. 103-118). |

|

|

« Pékin-Shanghai, tradition et modernité dans la littérature

chinoise des années trente », sous la direction

d’Isabelle Rabut et Angel Pino (éditions Bleu de Chine,

2000) |

|

|

« Shanghai

modern: the flowering of a new urban culture in China,

1930-1945

»

par Leo Ou-fan Lee (Harvard University Press, 1999)

|

|

|

Shanghai (collection Bouquins) |

Traductions

|

|

« Le

Fox-trot de Shanghai et autres nouvelles chinoises » traduites

par Isabelle Rabut et Angel Pino (Albin Michel 1996).

(Texte

chinois de la nouvelle du titre :

http://zhidao.baidu.com/question/132032360.html)

|

|

|

Dans la

partie « Anthologie » du « Shanghai » de la collection Bouquins

cité ci-dessus : douze nouvelles publiées entre 1916 et 2006,

dont une histoire policière de Cheng Xiaoqing et les « Cinq

personnages dans un night club » de Mu Shiying.

|

|

|