|

|

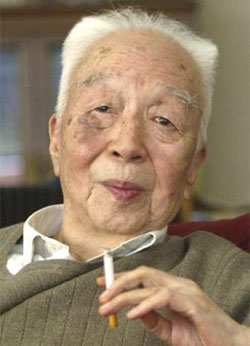

Yang Xianyi :

traducteur littéraire hors normes, fondateur de la collection

Panda

par Brigitte Duzan, 19 septembre

2010

|

Pendant les

dernières années de la vie de Mao Zedong, la littérature

avait pour mission quasi exclusive, même dans le domaine

de la fiction, de servir de porte parole à l’extrême

gauche qui dominait la vie politique. C’était

notoirement terne et ennuyeux, y compris les traductions

en langue anglaise qui paraissaient dans le mensuel

« Chinese Literature » (中国文学),

créé en 1951 pour faire connaître au monde la

littérature chinoise.

La collection Panda

Après la mort

de Mao, les rédacteurs de « Chinese literature »

entreprirent de dégager le travail de traduction de sa

gangue de bois tout en renouvelant et modernisant

l’éventail des œuvres traduites. Avec le développement

de la politique d’ouverture, naquit en 1981 la

collection Panda (熊猫丛书),

conçue en imitation de la collection britannique |

|

Yang Xianyi

(杨宪益)

en 2006 |

Penguin, y compris le

logo, un panda remplaçant le pingouin dans quasiment le même

médaillon ovale.

La collection a fait un

remarquable travail de défrichage et de vulgarisation. Les

grandes œuvres classiques, et les œuvres modernes considérées

comme les plus représentatives, en particulier de nombreux

recueils de nouvelles, ont ainsi été traduites en anglais et

publiées.

Les meilleures

traductions ont pendant longtemps été celles réalisées, en

collaboration avec son épouse, par un personnage hors du commun,

décédé il y a peu, en novembre 2009, à près de 95 ans : Yang

Xianyi (杨宪益).

Yang Xianyi

Enfance à Tianjin

|

Photo d'enfence |

|

Il est né à

Tianjin en janvier 1915, fils unique d’une famille

éminente de la ville. Son grand-père avait été

gouverneur provincial, et son père l’un des dirigeants

de la Banque de Chine à Tianjin. On dit qu’il avait

amassé une fortune en partie grâce aux affaires traitées

avec les seigneurs de guerre du Nord. Il mourut

cependant lorsque l’enfant n’avait encore que cinq ans,

le laissant aux soins de son épouse principale et de la

concubine qui lui avait donné le jour. Considérant les

deux femmes comme sa mère, l’enfant grandit choyé et

protégé, recevant une éducation traditionnelle de

tuteurs privés jusqu’à l’âge de douze ans.

Sa mère réussit

alors à convaincre l’épouse principale de lui permettre

d’aller à l’école. Comme une éducation cosmopolite était

alors à la mode dans les milieux huppés, c’est une école

de missionnaires qui fut choisie : le collège

|

anglo-chinois

de Tianjin. Par

patriotisme, le jeune Yang Xianyi refusa d’abord de prendre un

nom occidental, puis, comme son vieux professeur lui expliquait

qu’il devait le faire s’il voulait apprendre l’anglais, il

choisit le nom de Julien, en hommage à Julien l’Apostat,

l’empereur romain du quatrième siècle qui avait défendu, contre

le christianisme, un retour au paganisme et aux valeurs romaines

d’antan. Ce qui dénotait déjà, chez Yang Xianyi, outre une

certaine culture, un esprit original et attaché aux grandes

valeurs traditionnelles.

Il manifesta son

patriotisme à diverses reprises, en particulier lors de

l’invasion du Nord de la Chine par les Japonais, mais il était

surtout passionné de littérature ancienne, et c’est parce qu’il

ne trouvait pas de professeur de grec à Tianjin qu’il choisit de

partir continuer ses études en Angleterre.

Etudes et mariage

en Angleterre

|

Il partit en

1936 étudier au Merton College, à Oxford. Il y connut

Gladys Tayler, autre personnage hors du commun : née en

1919 à Pékin, où son père était missionnaire, elle était

revenue en 1926 en Angleterre poursuivre ses études, de

littérature chinoise. Ils étaient faits pour s’entendre.

Ils se fiancèrent.

Leur premier

travail en commun fut une traduction du célèbre poème de

Qu Yuan (屈原)

“Li

Sao” (《离骚》),

exprimant la douleur du poète exilé par le roi de Chu ;

Yang Xianyi, qui avait alors 24 ans, le traduisit en un long poème

épique dont le sinologue britannique David Hawkes dira

en riant qu’il avait autant de ressemblance avec

l’original qu’un œuf de Pâques avec une omelette. Mais

c’était un début.

Gladys Tayler

devint la première diplômée de littérature chinoise de

l’université d’Oxford. Une fois mariés, ils décidèrent

en 1940 de revenir en Chine, contre l’avis des parents

de Gladys, conscients des difficultés qui les

|

|

“Li Sao”

(《离骚》) |

attendaient dans une

Chine en guerre. Dans son autobiographie inachevée, Gladys Yang

a déclaré : « A l’encontre de bien des

amis étrangers, je ne suis pas allée en Chine pour la

révolution, ou par curiosité pour l’expérience de la vie en

Chine, mais par amour pour Yang Xianyi, pour les merveilleux

souvenirs que j’avais de mon enfance

à Pékin, et par admiration pour la culture chinoise. »

Retour en Chine

Ils arrivèrent en 1940

à Chongqing, alors capitale provisoire du gouvernement

nationaliste. La famille Yang était pratiquement ruinée, et Yang

Xianyi lui-même avait dilapidé son argent à Oxford en menant une

vie extravagante et dispendieuse. Il avait vendu ses livres pour

se renflouer un peu.

|

Les deux époux au moment de leur mariage

(Photo: Camden New Journal) |

|

Ils passèrent

les années de guerre à enseigner et à faire des

traductions, au début pour le gouvernement nationaliste,

mais ils furent bientôt attirés par la rhétorique

communiste ; finalement, lorsque les Nationalistes se

replièrent à Taiwan, ils proposèrent au couple de partir

sur un des vols affrétés par Tchang Kai-chek, mais ils

refusèrent. Ils descendirent le Yangzi jusqu’à Nankin,

sur une jonque en bois surchargée de réfugiés. Ils

perdirent tous leurs bagages lorsque coula la jonque qui

les transportait, mais ils arrivèrent sains et saufs,

avec leurs deux enfants. |

Au début, Yang Xianyi

fut honoré par le nouveau gouvernement chinois. En 1952, les

deux époux entrèrent aux Editions de la Presse étrangère, à

Pékin, chargés de la traduction en anglais des classiques

chinois. Ils traduisirent alors, outre, bien sûr, des œuvres de

propagande, « Le rêve dans le pavillon rouge » (《红楼梦》),

le roman de la dynastie des Qing paru en français sous le titre

« Chronique indiscrète des mandarins » (《儒林外史》)

et des œuvres de…

Lu Xun.

Mais le climat se

raidit peu à peu, fut de moins en moins favorable aux Chinois

qui avaient, comme lui, de nombreux contacts avec l’étranger, et

sa tendance à parler trop directement rendit Yang Xianyi

vulnérable aux attaques. Il se rendit compte que ses idées

n’étaient pas totalement conformes à la ligne officielle. Il

écrivit une série de livres sur les révoltes paysannes dans

l’histoire chinoise qui ne furent pas publiés, à l’exception de

celui sur la révolte des « Sourcils rouges » (1), car les

éditeurs trouvèrent que les paysans n’étaient pas décrits de

manière suffisamment héroïque, rapporte-t-il ironiquement dans

son autobiographie. Les deux époux continuaient cependant à

placer tous leurs espoirs dans le nouveau régime, même si

c’était avec quelques réserves.

A la fin des années

cinquante, Yang Xianyi était l’un des traducteurs littéraires

les plus éminents en Chine à cette époque, et l’un des plus

prolifiques. Travaillant, comme les autres, huit heures par jour

six jours sur sept, sans avoir un total contrôle sur le choix

des œuvres qu’il devait traduire, il utilisait ses loisirs à du

travail plus personnel : des articles sur la littérature

occidentale pour diverses revues, des traductions en chinois de

grands classiques occidentaux, voire, pour ses amis, des vers

satiriques dont il s’était fait une spécialité reconnue.

La Révolution

culturelle faillit être fatidique au couple.

Révolution

culturelle

Critiqué par ses

collègues, ostracisé, Yang Xianyi fit une dépression. Il

commença à entendre des voix, imaginant des ennemis cachés dans

l’appartement. Son épouse le voyait peu à peu sombrer dans la

folie. Ils furent finalement jetés en prison, mais pas au même

endroit, et ils restèrent ainsi séparés et sans nouvelles l’un

de l’autre pendant quatre ans. Dans son autobiographie, Yang

Xianyi a décrit a posteriori, avec son humour caractéristique,

des épisodes de sa vie en prison ; en réalité, ce fut une des

périodes les plus dures de son existence.

Qui plus est, leur fils

et leurs deux filles furent au même moment envoyés dans des

provinces éloignées travailler dans des fermes et des usines.

Leur fils en perdit la raison, ne guérit jamais, et se suicida

en 1979.

Et après

|

Après la mort

de Mao, les deux époux reprirent leur ancien mode de

vie, recevant beaucoup, leurs nombreux amis chinois et

étranger. Comme on leur régla les salaires impayés de

leurs années de prison, ils connurent une relative

aisance, s’achetèrent leur premier réfrigérateur et

aidèrent des amis, écrivains et artistes, qui avaient du

mal à écouler leurs œuvres dans un climat intellectuel

encore très statufié. Lorsque Yang Xianyi fut nommé

rédacteur en chef de la revue « Chinese Literature »,

qui avait été dirigée par Mao Dun jusqu’en 1966, il y

publia des traductions des |

|

Yang Xianyi et Gladys (photo Beijing

review) |

nouvelles et textes

représentatifs de la nouvelle littérature qui émergeait alors en

Chine. C’est en 1981 qu’il créa ensuite la collection Panda,

pour regrouper les traductions en anglais de textes classiques

contemporains dans une collection de poche de qualité, mais d’un

prix abordable, la revue « Chinese Literature » devenant

parallèlement trimestrielle.

Le couple recommença à

voyager à l’étranger, invité par des universités en Europe, au

Japon et en Inde. A nouveau plein d’espoir et optimiste quant à

l’avenir du pays, Yang Xianyi devint membre du Parti en 1985. Au

printemps 1989, cependant, il exprima publiquement son soutien

aux étudiants manifestant sur la place Tian’anmen, et fut

horrifié par le massacre du 4 juin qu’il dénonça dans des

entretiens téléphoniques avec des radios étrangères. Les deux

époux partirent se cacher quelques semaines, mais ne furent pas

inquiétés. Yang Xianyi voulut ensuite démissionner du Parti : on

lui répondit que c’était impossible, qu’il serait expulsé…

Après des années de

maladie, Gladys décéda en 1999. Yang Xianyi lui survécut dix

ans, tristement.

Une vie de

traductions

Ils ont toujours

travaillé ensemble : Yang Xianyi faisait une première ébauche,

que Gladys révisait ensuite, plusieurs fois, jusqu’à la version

finale.

Leur carrière débuta

réellement en 1943, lorsqu’ils furent invités à traduire des

classiques chinois à l’Institut national de compilation et

traduction, à Chongqing. Ils passèrent trois ans à traduire

l’œuvre monumentale de l’historien de la dynastie des Song Sima

Guang (司马光) :

le « Zishi Tongjian » ou « miroir général pour aider le

gouvernement » (《资治通鉴》),

ouvrage de référence de l’historiographie chinoise datant du

onzième siècle – 294 volumes, trois millions de caractères.

Ils perdirent le

manuscrit dans les turbulences de la guerre, mais cela détermina

ensuite leur parcours professionnel, qui commença en 1952

lorsqu’ils furent engagés par les Editions de la Presse

étrangère, à Pékin.

Les deux époux ont

réalisé la traduction des grands romans classiques chinois et

des œuvres notable de la période contemporaine, en particulier

un grand nombre de recueils de nouvelles. Outre leurs

traductions de textes chinois en anglais, ils traduisirent aussi

en chinois plusieurs grands classiques occidentaux comme

l’Odyssée d’Homère ou le Pygmalion de

George Bernard Shaw. Ils ont vraiment été un pont entre les deux

cultures à un moment crucial de l’histoire où la Chine s’ouvrait

au monde.

Le 17 septembre 2009,

deux mois avant sa mort, Yang Xiangyi fut couronné par

l’Association nationale des traducteurs chinois d’un prix venant

récompenser l’ensemble de son œuvre. Il était le second à

recevoir cette distinction, après l’indologiste Ji Xianlin

(季羡林).

|

Œuvres hors

traductions

Outre son

autobiographie, trois recueils d’écrits ‘au fil de la

plume’ et une nouvelle ‘de taille moyenne’ :

1947

《零墨新笺》

(随笔集)

(un peu

d’encre sur du papier neuf)

1950

《零墨续笺》

(随笔集)

(un peu d’encre sur quelques feuilles supplémentaires)

1957

《赤眉军》

(中篇小说)

« L’armée

des Sourcils rouges » (1)

1983

《译余偶拾》

(随笔集)

(bouts

de traductions ramassés au hasard)

Mars

2002 : « White Tiger », autobiographie (publiée en

chinois en février 2010 :

《杨宪益自传》)

|

|

« L’armée des Sourcils

rouges »《赤眉军》 |

|

(Le titre

anglais est inspiré du rêve fait par sa mère avant sa

naissance « par lequel tout a commencé », dit-il : elle

avait rêvé qu’elle était assaillie par un tigre blanc ;

un devin y vit un signe à la fois auspicieux et néfaste,

l’enfant à naître n’aurait pas de frères et mettrait la

santé de son père en danger en naissant… mais il aurait

une carrière exceptionnelle après avoir connu bien des

malheurs)

Extraits :

www.amazon.com/White-Tiger-Autobiography-Yang-Xianyi/dp/9629960702#reader_9629960702

(dont une

galerie de photos dans la section « surprise me »)

(1) Mouvement

de révolte paysanne à la fin de la dynastie de Han

antérieurs (à partir de la fin de la première décennie

après Jésus-Christ), provoqué à la fois par les réformes

de l’usurpateur Wang Mang et par des inondations

dévastatrices du fleuve Jaune qui avaient entraîné

misère et famine dans la région du Shandong et du nord

du Jiangsu. |

|

《杨宪益自传》

« White Tiger »

《杨宪益自传》

« White Tiger » |

|

|