|

|

L’art perdu des

fours anciens :

la vie au village sur fond de Révolution culturelle, par Jia

Pingwa

par

Brigitte Duzan, 2 mars 2018, actualisé 1er octobre

2018

|

« L’art perdu des fours anciens » est la traduction

d’un roman de

Jia Pingwa (贾平凹)

paru aux éditions Littérature du peuple en 2012

:

une sorte de fable épique de quelque 670 000

caractères et plus de 600 pages dans son édition

originale, dont le titre chinois signifie Les

fours anciens (Gu

lu《古炉》)

– c’est en fait le nom d’un village perdu dans les

montagnes du Shaanxi dont le mode traditionnel de

subsistance était fondé sur ses anciens fours de

céramique.

Comme il est mentionné au dos de la page titre, la

traduction du roman a bénéficié d’une aide à la

traduction de l’éditeur chinois, Littérature du

peuple. Elle fait partie d’une offensive chinoise

visant à promouvoir les traductions de textes de Jia

Pingwa, peu traduits car réputés difficiles à

traduire, afin de le faire mieux connaître à

l’étranger.

La vie au village, au jour le jour

La survie d’abord |

|

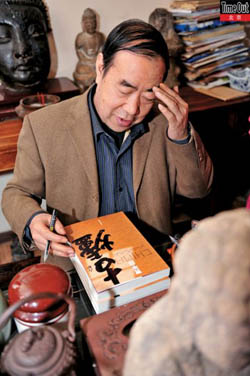

Jia Pingwa et son roman (photo

TimeOut) |

« L’art perdu des fours anciens » (《古炉》) aurait

pu être une énième histoire des désastres provoqués par la

Révolution culturelle, mais, sous la plume de Jia Pingwa, la

folie dévastatrice de la période va de pair avec les inondations

causées par les crues récurrentes de la rivière, les attaques

tout aussi récurrentes des hordes de loups qui rodent dans les

bois autour du village ou les épidémies venues de l’extérieur

que la médecine traditionnelle ne sait pas guérir. La Révolution

culturelle est un fléau de ce genre, apporté d’ailleurs,

extérieur au village, et incompréhensible de ce fait.

|

L’art perdu des fours anciens |

|

Ce n’est cependant pas le sujet principal ;

d’ailleurs, les trois cent cinquante premières pages

(sur les 1145 de la traduction) traitent de la vie

au village, vie immuable, comme vue au microscope ;

ce qui compte, c’est la répartition de l’aide

alimentaire venue du district qui va permettre aux

familles de survivre à l’hiver, ou l’application des

directives venues d’en haut, dont la construction de

terrasses cultivables selon le modèle de Dazhai…

bref, l’essentiel, c’est de trouver de quoi manger,

sur fond de traditions, de superstitions, et de

slogans. Et, dans ce contexte, les fours sont la

tradition la plus importante du village.

C’est par hasard que les villageois découvrent les

prémices de la Révolution culturelle, lorsque l’un

d’eux est envoyé au bourg sur le nouveau tracteur du

village, pour vendre des bols et des jarres de leur

production. Dans le bourg, c’est la pagaille, ils

peuvent à peine passer, les rues sont pleines de

jeunes qui défilent en brandissant des étendards

rouges et |

en criant des slogans. Et sur l’une des banderoles est

inscrit : « Vive la Grande Révolution culturelle. » Le mot

est lâché, mais la réalité mettra encore du temps à parvenir

jusqu’au village.

Et quand elle arrive, c’est par le biais de petits groupes

d’élèves qui débarquent à pied, comme des pèlerins, avec un

petit fanion rouge sur leur sac à dos. Commence alors une série

d’épisodes burlesques, les villageois devant « éliminer les

vieilleries », mais tournant au drame quand, emportés par le

désir frénétique de bien faire – et par les rivalités

personnelles, voire les inimitiés familiales – certains en

viennent à saccager les toits des plus belles maisons pour en

détruire les ornements sculptés.

Sur quoi ils passent à autre chose car il y a du travail à faire

dans les champs…

Comme le dit Wang Yiyan dans un essai biographique sur Jia

Pingwa et ses principaux romans

:

« Contrairement à d’autres romans dont l’histoire se situe

pendant la Révolution culturelle et qui traitent avant tout du

chaos et de la brutalité politiques caractéristiques de la

période, Gulu l’aborde comme toute autre période de

l’histoire chinoise, en mettant l’accent sur l’éternelle

priorité des paysans : les problèmes de la vie quotidienne. En

fait, le secrétaire du Parti communiste du village ne sait même

pas que des événements majeurs sont en cours, jusqu’à ce que des

jeunes Gardes rouges arrivent au village pour y semer le

désordre et recruter des membres. La routine de la vie au

village reste inchangée, avec les mêmes traditions ancestrales,

tandis que se déchaînent les vagues de tourmente politique. […]

La force de l’histoire réside dans la peinture des négociations

quotidiennes entre les exigences des autorités et celles de la

survie dans des conditions de pauvreté extrême. »

Des événements téléguidés de l’extérieur comme la Révolution

culturelle sont une catastrophe au niveau du village non tant

par les exactions commises, mais d’abord parce qu’ils ruinent la

paix fragile du village en faisant renaître les luttes entre

clans et en dressant les familles les unes contre les autres ;

finalement, en donnant la priorité aux luttes politiques, ils

provoquent la ruine de toute l’organisation économique du

village, et en premier lieu la fermeture des fours, avant

l’abandon des cultures. A la fin, toute l’énergie des villageois

passe dans la lutte – sanglante - contre le clan adverse, en de

multiples attaques et contre-attaques qui sont autant de gestes

de vengeance, ancrés, on le sent, dans une très vieille

histoire.

Traditions ancestrales et superstitions immémoriales

|

Cette histoire des modes de vie et mentalités

locales, c’est le sujet principal du roman. Chaque

page recèle une allusion à une croyance, un

développement sur une superstition, parce qu’elles

forment la trame même sur laquelle est bâtie une vie

soumise aux phénomènes naturels, inexpliqués mais

transcendés dans le rituel et le magique.

Premier phénomène naturel, d’abord, c’est le cycle

des saisons, d’où la construction du roman en six

parties comme autant de saisons, en commençant par

l’hiver et en s’achevant sur un bref printemps : la

vie finit toujours par renaître, même si c’est

d’abord pour panser les plaies de l’hiver.

Le roman dépeint des villageois dont les croyances

superstitieuses sont une marque de leur intégration

dans leur environnement naturel. Elles se traduisent

aussi bien dans des usages courants, comme

l’invocation de la divinité des fours, que dans des

pratiques de médecine traditionnelle, voire de

magie. |

|

Le roman Gulu (édition

chinoise,

Littérature du peuple 2012)

avec le mot China à côté du titre

chinois calligraphié par Jia Pingwa |

En même temps, ces croyances ancestrales sont complétées par

d’autres plus récentes, inculquées sous forme de slogans et mots

d’ordre, mais qui tiennent finalement du même esprit

irrationnel : la lutte des classes, et les mauvaises origines de

classe qui vous mettent au ban de la société, comme un décret du

ciel.

La Révolution culturelle au quotidien

C’est cette société dont Jia Pingwa nous dresse le tableau

minutieux, au ras du sol, au millimètre près, une société rurale

dont les caractéristiques essentielles sont la pauvreté et

l’ignorance, où la faim est tenace, la guerre entre les familles

toujours larvée, prête à s’enflammer au moindre soupçon de

faveur indûment obtenue, ou injustement refusée.

La Révolution culturelle vient embraser cet univers soumis aux

caprices de la nature et aux contraintes de la survie au

quotidien, en faisant passer la lutte politique au premier plan

et en ravivant les rivalités entre clans. Comme l’a dit un

critique du China Daily : « Le roman de Jia Pingwa vient remplir

un vide en littérature ; aucune œuvre, jusqu’ici, n’avait donné

une telle vision microscopique des destins de paysans ordinaires

pendant la Révolution culturelle. »

Cependant, Gulu n’est pas une histoire de la Révolution

culturelle au village, c’est une galerie de portraits de paysans

d’autant plus vrais qu’on les sent inspirés de personnages

réels, et finalement une exploration de la nature humaine qui

poursuit celle entreprise dans les romans précédents de Jia

Pingwa.

Exploration de la nature humaine

Une galerie de portraits

Gulu

est d’abord une

galerie de personnages hauts en couleur, plus vrais que nature,

et ce d’autant plus qu’ils sont calqués sur des personnes

réelles qui émergent du passé de l’auteur et de sa mémoire

.

Et ces personnages prennent vie dès leur surnom énoncé - on peut

d’ailleurs rendre hommage à l’art des traducteurs qui ont trouvé

des équivalents aussi percutants que les originaux

,

à commencer par le jeune héros de cette histoire : Pissechien ou

Gǒuniàotāi

(狗尿苔),

du nom d’un champignon qui pousse sur les ordures, nous est-il

expliqué. Un gamin de quatorze ans, l’âge qu’avait Jia Pingwa au

début de la Révolution culturelle, malin mais affligé d’une

"mauvaise origine de classe", tare rédhibitoire qui vaut celle

de ceux originaires d’ailleurs, les deux pouvant d’ailleurs se

conjuguer.

En fait, Pissechien a été porté tout petit jusqu’au village par

la rivière en crue, et a été recueilli par celle qui est devenue

sa grand-mère. Mais le mari de la vieille femme a jadis été

enrôlé par l’armée nationaliste avec laquelle il est parti à

Taiwan, jetant l’opprobre sur la famille, sa femme mais aussi

l’enfant adopté. Pissechien est traité comme un paria dans le

village, et c’est là un trait autobiographique, le père de Jia

Pingwa ayant été interdit d’enseignement et renvoyé en 1967 dans

sa localité d’origine, dans la campagne du Shaanxi, pour y

devenir paysan. Mais Pissechien est le seul, avec la grand-mère,

qui restera humain aux heures les plus noires de la

"Révolution", quand le village sera mis à feu et à sang par les

deux organisations "rebelles".

Jia Pingwa donne même à Pissechien le don de communiquer avec

les animaux et les plantes autour de lui. De même, sa grand-mère

– inspirée de la propre mère de l’auteur - est une spécialiste

des papiers découpés et les animaux qu’elle découpe ainsi ont

des pouvoirs quasi magiques. Elle sait tout des coutumes et

traditions locales, et on vient la chercher en particulier pour

les funérailles, mais elle connaît aussi des herbes médicinales

rares. Il y a là un petit côté "magico-réaliste", mais il est

plus réaliste que magique, parfaitement intégré dans le contexte

du reste de la narration, et des mentalités décrites.

Autour de ces deux personnages gravite une pléiade de villageois

et leurs épouses, dont quelques figures sortent du lot, comme le

secrétaire du Parti du village, le "lettré" chargé de

calligraphier les slogans sur les murs, ou encore un ancien

moine surnommé Shan Ren (善人)

– c’est-à-dire bon et charitable, traduit Cordial – un moine

dont on ne sait trop s’il était taoïste ou bouddhiste, mais qui

représente la sagesse populaire basée sur les cinq éléments ; et

puis, il y a le bon à rien du village, nommé Bacao (霸槽),

traduit Fier à Bras, un jeune frustré dont les parents sont

morts et qui vit seul dans une cabane, en ressemelant des

chaussures et réparant des bicyclettes. C’est par lui que le

malheur arrive, ce Fier à Bras, car c’est lui qui fonde au

village une première faction révolutionnaire "rebelle", le

Groupe des marteaux (榔头队),

tout-puissant jusqu’à ce que soit fondée une organisation

rivale, et que les deux groupes s’affrontent.

Rivalités ente clans

Jia Pingwa montre que, en fait, les deux groupes finissent par

se définir en termes de clan, leurs membres se rattachant à

l’une ou l’autre des deux grandes familles du village, les Zhu (“朱家族”)

et les Ye (“夜家族”).

C’est ainsi que la Révolution culturelle, a pour effet de

raviver d’anciennes rivalités, d’anciennes rancœurs, et ainsi de

déstabiliser la communauté, jusqu’à provoquer des affrontements

sanglants quand le Groupe des marteaux, ayant perdu l’avantage,

fera appel à une organisation du district pour venir les

soutenir.

Le roman décrit en minutieux détails la spirale de violence qui

est ainsi enclenchée sous prétexte de Révolution, et qui ne

s’achève que quand l’armée est dépêchée pour arrêter les

meneurs.

Politique contre survie

Ce que montre Jia Pingwa, c’est le progressif effondrement de

toute la structure socio-économique du village, au profit de la

lutte dite révolutionnaire. D’une part les fours sont arrêtés,

et les produits en réserves confisqués par Fier à Bras et ses

hommes, tandis que le temple de la divinité des fours est

réquisitionné. D’autre part, les structures du village ayant été

détruites, en particulier les équipes de production, le travail

des champs est désorganisé. Le village est livré au chaos et à

la destruction. Les villageois vivaient en économie de

subsistance, après la tourmente, ils sont plus pauvres que

jamais.

Le dénouement, cependant, est brutal. Il rappelle la fin des

rebelles du mont Liangshan, dans « Au bord de l’eau » (《水浒传》),

la Révolution culturelle à Gulu rappelant d’ailleurs par bien

des côtés celle décrite avec force détails et rebondissements

dans ce roman

.

Sortis de ce cauchemar, les survivants pansent leurs plaies,

mais, ce qui domine, c’est le sentiment d’un immense gâchis, il

ne reste aux villageois qu’à reconstruire et repartir de zéro,

mais rien de fondamental n’est changé au village. Les

mentalités, les modes de vie sont toujours les mêmes. On cherche

à oublier cet intermède barbare, comme un hiver interminable qui

s’est enfin achevé

.

La vie reprend son cycle immuable. Un bébé vient de naître.

Un sommet de l’art narratif de Jia Pingwa

L’art ancien des conteurs

Dans sa structure comme dans sa technique narrative, Gulu est à

rapprocher de l’art du conteur, dont dérivent la forme courte du

xiaoshuo, et le roman chinois classique que l’on peut

considérer comme une suite d’épisodes pouvant se dérouler en une

soirée de conteur

.

Le rapprochement avec le roman « Au bord de l’eau » prend là une

signification supplémentaire.

La technique narrative de Jia Pingwa dans ce roman est à

rapprocher de celle d’un cinéaste filmant un documentaire sur un

village en faisant de longs travellings, et s’arrêtant sur un

personnage, ou un fait saillant qui attire son attention.

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’art consommé

avec lequel Jia Pingwa passe d’une ligne narrative à la

suivante, pratiquement sans transition, en suivant juste l’ordre

naturel des faits qu’il raconte, à travers le regard d’un

personnage, ou une intrusion, une rencontre soudaine faite en

chemin faisant dévier le parcours de ce personnage ou

l’attention des gens autour de lui.

Ainsi, par exemple, au chapitre 12

,

le village est secoué par une histoire inouïe de vol de clés,

quand soudain, le soir, la fille du secrétaire raconte que son

père est revenu du bourg en rapportant l’aide alimentaire ;

aussitôt toute l’attention des villageois passe des clés à la

question désormais fondamentale : celle de la répartition de

cette aide. Mais leur attention est à nouveau détournée par la

sortie soudaine de chez elle d’une villageoise soupçonnée du vol

des clés, et la narration fait un détour sur elle, avant de

revenir au vol des clés.

C’est cette technique narrative très subtile qui détermine la

progression du récit. Et c’est justement ce qui s’oppose à une

division en parties distinctes, même en saisons correspondant à

celles du récit : cela rompt la logique narrative même si le but

était d’aérer le texte et de faciliter la datation des faits

évoqués : du début de l’hiver 1965 au printemps 1967.

C’est pourtant bien fait pour la partie ‘Printemps’ : elle est

introduite entre les chapitres 16 et 17. A la fin du chapitre

16, à la recherche de Fier à Bras qui a disparu, Pissechien

constate que sa cabane est fermée, et qu’il n’y a personne à

l’intérieur. Au début du chapitre 17, avant de déclarer que

« Fier à Bras n’est toujours pas revenu » (霸槽没有回来),

l’auteur décrit la mousse couvrant le lion en pierre à l’entrée

du village : elle est en train de reverdir, c’est l’époque de la

Fête du Printemps. Mais c’est juste dit en passant. La

conversation entre Pissechien et son ami Niuling tourne toujours

autour de la disparition inexpliquée de Fier à Bras.

En revanche, la partie Eté, introduite entre les paragraphes 29

et 30, et l’Automne, entre les paragraphes 45 et 46, ne sont

amenées par aucune précision et paraissent arbitrairement

placées là : le paragraphe 29 se termine sur l’arrivée du Garde

rouge Huang Shengsheng au village, le paragraphe 30 reprend sans

transition sur le même personnage, dépeint tel un prophète

venant propager la bonne parole révolutionnaire, comme « une

étincelle dans la plaine ». De la même manière, le paragraphe 45

se termine sur la mise sous scellés du four par le Groupe aux

marteaux, et le paragraphe suivant débute par l’inventaire du

registre du four.

Les indications de saisons apportent une indication permettant

de situer le récit dans le cours de l’histoire telle qu’on la

connaît. Mais il n’y a pas de rupture. Le temps est fluide, son

passage imperceptible et le récit continu, les dates n’ont pas

de sens dans ce contexte ; elles n’ont de sens que pour le monde

extérieur. Les transitions entre chapitres, ou au sein d’un

chapitre, sont celles du conteur annonçant, à la fin d’une

soirée, la suite de son histoire la soirée suivante.

Un symbolisme subtil

A la demande de Jia Pingwa, l’éditeur chinois a ajouté sur la

couverture du roman le mot China en anglais et en

majuscules, à côté du titre chinois calligraphié de la main de

l’auteur, comme à son habitude. Jia Pingwa a expliqué : « Le

roman raconte l’histoire d’un village nommé Gu lu, Le

village du vieux four, mais je pensais en fait à la Chine. J’ai

aussi, et pour la même raison, appelé la montagne derrière le

village Zhongshan (中山),

la montagne centrale, comme on dit Zhongguo. »

Dans le récit, par ailleurs, les symboles ne sont pas rares. Le

plus terrible, sans doute, est celui que suggère cette maladie

qui se répand dans le village, apportée d’ailleurs, de la ville,

par des membres du groupe au marteau, et qui se révèle être la

gale : maladie très contagieuse, inconnue au village qui n’en

connaît donc pas d’antidote. C’est l’une des plus belles

trouvailles du roman.

Un regret….

Dans l’édition chinoise, le roman se termine par une postface (后记).

Il est dommage qu’on ne l’ait pas traduite. Jia Pingwa y

explique pourquoi il a écrit son roman et en donne quelques clés

de lecture. Il explique ainsi que les souvenirs de la Révolution

culturelle lui étaient revenus une fois passé le cap de la

cinquantaine :

« Un jour, j’ai rencontré l’un des anciens chefs de faction.

Il était seul, assis dans la cour de sa maison… Lorsque je suis

passé, il m’a appelé, par le sobriquet qu’on utilisait pour

m’appeler quand j’étais petit, et m’a dit : Eh, tu es de retour

? Cela fait longtemps ? Viens prendre un verre… Le soleil était

chaud, la cour déserte… A l’époque, des actes d’une violence

terrible avaient été perpétrés là, mais maintenant il n’en

restait rien. Il n’y avait ni taches de sang, ni corps en

décomposition, ni lambeaux d’affiches révolutionnaires, ni

bâtons, ni briques. Tout avait disparu sans laisser de trace. Le

passé s’était envolé comme une bourrasque de vent… »

Cette postface éclaire le récit, lui donne une ombre sur

laquelle il se détache comme en relief. C’est le conteur

terminant son histoire avant un dernier salut à son auditoire.

A lire en complément

- La critique de François Bougon dans Le Monde daté

22.12.2017 :

Clochemerle à l’heure

du Petit Livre rouge

http://www.lemonde.fr/livres/article/2017/12/21/clochemerle-a-l-heure-du-petit-livre-rouge_

5232668_3260.html

- L’article de Linda Lê : Le Livre du rire et de l’effroi

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2018/01/05/rire-effroi-pingwa/

- La fiche de lecture de la traductrice Nicky Harman, avec

extrait de traduction en anglais (chap. 14) :

http://www.ugly-stone.com/old-kiln-village/

- Les commentaires enthousiastes d’une lectrice du groupe de

lecture Voix au chapitre :

http://www.voixauchapitre.com/archives/2018/chine_jacqueline_pingwa.htm

On peut cependant se demander pourquoi certains noms

sont traduits et d’autres notés par leur seule

transcription en pinyin : le nom du camarade de

Pissechien, par exemple, est juste transcrit, Niuling,

il signifie clochette de bœuf (牛铃) ;

le surnom de l’amie de Fier à Bras, de même, est juste

transcrit Xingkai (杏开),

mais on aurait pu traduire Abricot…

Il

semble que n’ont été traduits que les surnoms qui ont

une signification dans le cadre de l’histoire, mais cela

induit un manque d’homogénéité dans la traduction,

surtout quand plusieurs prénoms sont cités, et que sont

mélangées traductions et transcriptions.

|

|