|

|

Jia Pingwa

贾平凹

Présentation

par Brigitte Duzan, 20 juin 2013,

actualisé 24

janvier 2025

|

Ecrivain prolixe, Jia

Pingwa a pendant longtemps été relativement peu traduit,

les quelques traductions de ses œuvres – en anglais et

en français – datant des années 1990 ou du début des

années 2000. Cette rareté tenait évidemment aux

difficultés de traduction d’un auteur ancré dans la

ruralité de son Shaanxi natal, dont il utilise

volontiers les tournures et expressions dialectales ;

mais c’était sans doute aussi parce que Jia Pingwa était

délaissé pour d’autres auteurs, plus jeunes, et

apparemment plus « modernes ». |

|

Jia Pingwa (photo 李怀宇) |

Le courant a été renversé dans la

deuxième moitié des années 2010, avec la publication d’une série

de traductions, en particulier de romans. Il est donc temps de

le redécouvrir, car il est l’un des meilleurs observateurs –

dans son style très personnel – du tissu rural qui est la base

de la culture chinoise.

I. L’homme : un

paysan du Shaanxi

|

Le district de Danfeng, avec Dihua et

Shangzhou,

le long de la rivière Dan |

|

Jia Pingwa (贾平凹)

est né en février 1952 dans le Shaanxi, dans la petite

agglomération de Dihua (棣花),

à l’est du district de Danfeng de la ville-préfecture de

Shangluo, (陕西省商洛市丹凤县),

au sud-est de Xi’an. Un peu plus loin à l’est, en

remontant la rivière Dan (丹江),

est Shangzhou (商洲) :

c’est dans ce périmètre qu’est située une bonne partie

de son œuvre.

|

Au village pendant

la Révolution culturelle

|

C’est là qu’il

a passé toute son enfance, ne quittant sa campagne un

bref moment que pour aller visiter, non loin de là, avec

une bande de jeunes de son âge, la capitale provinciale,

Xi’an, en une sorte de voyage de découverte

émerveillée. C’était au début de la Révolution

culturelle. Il avait quatorze ans, était collégien, et

n’avait pas encore une conscience très nette de ce que

signifiait cette Révolution. Mais la réalité s’imposa

très vite. Les années chaotiques de la fin des années

1960 sont très bien documentées et racontées au début de

la biographie écrite par

Sun Jianxi (孙见喜)

(1).

Pendant l’été

1966, le père de Jia Pingwa, qui était enseignant,

commença à subir des sessions de critiques au Bureau de

l’éducation et, en 1967, Jia Pingwa fut forcé

d’interrompre

ses études pour commencer à travailler. Il était supposé

travailler dans les champs, mais il était tout

|

|

Biographie par Sun Jianxi |

petit et frêle ; il

fut donc d’abord affecté à une équipe de femmes, puis à un poste

de coursier. Mais il était bien plus habile à manier la plume et

se gagnait quelques repas de temps à autres en écrivant des

lettres pour le compte des villageois ou en tenant leurs

comptes. Le soir, il lisait les livres qu’il arrivait à trouver,

faisait un peu de calligraphie et mémorisait des poèmes

classiques.

Scribe sur le

chantier de construction d’un barrage

Pendant l’été 1970, il

tenta de s’enrôler dans l’armée pour échapper à la campagne,

comme l’on fait tant d’autres de ses collègues à la même époque.

Mais il ne fut pas accepté, non pour des raisons politiques,

mais parce qu’il avait les pieds plats. Il s’engagea alors sur

le chantier de construction d’un immense réservoir qui démarra

cette année-là à côté du village ; il fut renvoyé chez lui,

épuisé, au bout de trois jours, mais réussit par la suite à

obtenir un poste de coursier qui allait lui changer la vie.

En effet, alors qu’il

avait un jour à porter un message à l’un des responsables

locaux, il arriva juste avant le début d’une réunion ; or le

calligraphe était malade et n’avait pas pu peindre les

inscriptions sur les bannières devant décorer la salle. Il prit

le pinceau et le fit lui-même. Les responsables du chantier

furent impressionnés par son talent : Jia Pingwa fut promu

rédacteur des affiches et tracts officiels, mais put également

lancer des émissions à la radio et une lettre d’information : il

l’intitula « Journal du front : nouvelles du chantier » (《工地战报》),

et en assuma toutes les fonctions, de rédacteur et reporter à

directeur artistique et responsable de la mise en page,

terminant même par la livraison.

Il écrivait des poèmes

qu’il signait Ping Wa et publiait dans sa feuille de

chou. Mais il regardait aussi avec envie les jeunes qui

réussissaient à partir du village. La vie de la famille n’était

pas facile : en 1970, son père fut jugé « contre-révolutionnaire

d’avant la Libération » et démis de ses fonctions, donc privé de

solde. Il tomba malade et ils durent emprunter pour payer les

médicaments.

1972 : vingt ans et

étudiant !

|

Je suis un paysan (autobiographie) |

|

Finalement,

cependant, son travail sur le chantier lui

valut d’être

sélectionné pour entrer à l’université. En 1972, Jia

Pingwa partit en bus à Xi’an

étudier la

littérature chinoise à l’université du Nord-Ouest (西北大学).

Il en sortit diplômé en 1975 et entra alors à la

rédaction des Editions du peuple du Shaanxi (陕西人民出版社)

ainsi qu’à celle du mensuel littéraire Chang’an (《长安》).

Il était sorti d’affaire.

Mais ces vingt

premières années ont profondément marqué son orientation

littéraire, sa thématique et son style : comme celle de

son ami

Chen Zhongshi (陈忠实),

son œuvre est profondément ancrée dans la réalité de son

coin de terre du Shaanxi, comme leur aîné

Shen Congwen (沈从文) dans celle de son Hunan natal – la référence est constante, et la

lignée revendiquée. Il a dit lui-même dans son

autobiographie publiée en 1998 : « Je suis un |

paysan » (《我是农民》).

Il se sera battu toute sa vie pour redonner au terme ses

lettres de noblesse.

Paysan peut-être, mais

homme de lettres raffiné, calligraphe et collectionneur

d’antiquités, qui continue à écrire à la main, comme les grands

maîtres d’antan dont son style s’inspire.

II. L’œuvre : ancrée

dans la ruralité du Shaanxi

C’est en 1973, alors

qu’il était étudiant à l’université du Nord-Ouest, qu’il publie

sa première nouvelle dans un journal local, « L’art pour les

masses » (《群众艺术》)

: elle s’intitulait « Une paire de chaussettes » (《一双袜子》),

et il l’avait

écrite avec un camarade. D’après son biographe Sun Jianxi, il

aurait écrit une vingtaine de récits pendant ses années

d’université.

A partir de là, ses

récits passent de la forme courte, privilégiée pendant toutes

les années 1980, à des récits de plus en plus longs, à partir

surtout de 1988.

A. Les nouvelles

Premières nouvelles

|

Son œuvre

prend forme véritablement à sa sortie de l’université,

et ses premières nouvelles intéressantes datent de

1977 : de cette année date un premier recueil « L’enfant

soldat » (《兵娃》)

qui regroupe six histoires pour enfants,

et de 1978 un second, « Chroniques de deux sœurs » (《姐妹本纪》).Le

critique Wang Yiyan a fait remarquer que les personnages

des nouvelles, puis des romans de Jia Pingwa mûrissent

et vieillissent avec lui (2). Il est caractéristique que

ces premiers récits sont des histoires d’enfants. |

|

Faisant visiter sa collection

d’antiquités |

1978 marque un premier

succès : sa nouvelle « Pleine lune » (《满月》)

(3) obtient le premier Prix national de la meilleure nouvelle (1978年全国优秀短篇小说奖).

Elle est publiée en 1980 dans la revue « Littérature

de Shanghai » (上海文学).

Jia

Pingwa commence dès cette époque à ajouter des préfaces et

postfaces à ses récits, pour en indiquer la genèse et en

préciser les conditions d’écriture. Ce sont de précieux

documents.

|

Calligraphe |

|

En 1980 et 1981

sont publiés deux recueils de récits écrits au cours des

années antérieures : en 1980 le recueil « Notes des

montagnes » (《山地笔记》)

regroupe trente-sept récits sur les thèmes de la

jeunesse et de l’amour, thèmes assez inhabituels chez

les écrivains chinois en cette période clef de la

littérature des cicatrices ; il est suivi, en 1981, des

« Nouvelles histoires de Jia Pingwa » (《贾平凹小说新作集》)

qui comportent en particulier une nouvelle sur le

tremblement de terre de Tangshan – « Tremblement de

terre : un conte de 1976 » (《地震:

1976年的一个故事》).

Les années

suivantes sont marquées par la publication d’une série

d’autres nouvelles qui sont toutes marquées par le sens

très fort de la terre et de la nature, mais les récits

sont tirés de la vie quotidienne de l’auteur, ils sont

naturels et sans emphase. En même temps, Jia Pingwa

commence à sortir de l’anonymat.

|

Le tournant de 1982

En 1982, l’Association

des écrivains organise un atelier à Xi’an pour les écrivains de

la région. Jia Pingwa y participe, c’est son premier contact

avec l’Association. En même temps, c’est une année extrêmement

prolifique : il publie une dizaine de nouvelles et une trentaine

d’essais.

Il sort indemne de la

campagne « contre la pollution spirituelle » (清除精神污染)

pendant laquelle, en novembre-décembre 1983, certaines de ses

nouvelles sont jugées « problématiques », en particulier « La

ville fantôme » (《鬼城》).

Il peut ensuite se libérer de ses obligations éditoriales : il

devient écrivain professionnel.

De cette

période date une nouvelle inhabituelle chez Jia Pingwa

au niveau de la technique narrative :

« La lune

d’huile » (《油月亮》) apparaît comme une expérience pour tenter d’utiliser la psychanalyse

comme outil narratif. On voit là Jia Pingwa brièvement

influencé par la mode freudienne qui se développe en

Chine dans les années 1980, mais fidèle en cela aussi à

l’intérêt pour le freudisme manifesté par son mentor

Shen Congwen –

intérêt qui restera cependant limité et chez l’un et

chez l’autre.

1983-1986 : écrivain

reconnu, chantre de Shangzhou

Une série de quatorze

récits – mi nouvelles, mi essais - publiés fin 1983 sous le

titre « Notes préliminaires sur Shangzhou » (《商州初录》),

introduit un style spécifique qui marque la période 1984-1986 :

les récits de Shangzhou, qui sont souvent des nouvelles

"moyennes". Jia Pingwa y décrit les coutumes, paysages et

caractéristiques spécifiques de la région et de ses habitants.

Certains de ces récits ont été très bien accueillis par la

critique et ont contribué à étendre la notoriété de leur auteur.

Ainsi, en 1984, après sa publication dans la

revue Octobre (十月), la nouvelle « Les gens du val de Jiwo » (《鸡窝洼人家》) a été couronnée du prix littéraire annuel décerné par

l’association des écrivains de Xi’an. Elle décrit les tensions

causées par les réformes lancées à la fin des années 1970 dans

un petit village perdu des montagnes du Shaanxi, à travers les

tribulations de jeunes paysans amis et leurs problèmes maritaux,

les difficultés économiques se répercutant sur leur vie

familiale – ce qui sera un thème plus ou moins récurrent dans

l’œuvre de Jia Pingwa (4).

L’année

suivante, en 1985, la nouvelle habituellement traduite « Décembre.

Janvier » (《腊月·正月》)

(5), publiée dans le 4ème numéro de 1984 de la revue

Octobre (十月),

connaît

un grand succès

: lui sont

décernés le prix national de la meilleure nouvelle de l’année,

le prix de créativité de la province du Shaanxi et le premier

prix décerné à l’issue d’un concours littéraire organisé par la

municipalité de Pékin dans le cadre des manifestations marquant

le 35ème anniversaire de la fondation de la

République populaire (6).

La période culmine avec

le premier roman de Jia Pingwa, publié fin 1984 et intitulé tout

simplement : « Shangzhou » (《商州》).

Elle est aussi marquée par plusieurs recueils d’essais, dont

beaucoup sur ses jeunes années et ses débuts littéraires qui

seront repris ensuite dans « Je suis un paysan » (《我是农民》).

Publié en 1986, le

recueil « Chien céleste » (《天狗》)

regroupe

des nouvelles de l’année, dont « Le vieux fort », nouvelle

"moyenne" initialement parue dans le 1er numéro de

1986 d’Octobre et adaptée en une série de six épisodes par la

chaîne de télévision de l’Anhui. La nouvelle titre

« Chien céleste »

reprend le thème des « Gens du val Jiwo » en soulignant les

tensions créées par le décalage entre les coutumes

traditionnelles et les nouveaux modes de vie induits par les

réformes. Il y a dans cette nouvelle une atmosphère de

frustration sexuelle qui rappelle certains récits de

Mo Yan.

Les

textes, cependant, sont de plus en plus longs, faisant peu à peu

la transition vers les romans qui vont être prédominants, dans

les publications de Jia Pingwa, à partir de 1988, mais sans que

s’arrêtent pour autant les nombreuses publications de nouvelles

et d’essais.

B. Les romans

1988 est l’année de

publication de « Turbulence » (《浮躁》) :

second roman de Jia Pingwa, et

première de ses œuvres à être traduite.

1988 : Second roman

|

« Turbulence

» (《浮躁》) raconte l’expérience d’un soldat démobilisé qui rentre chez lui et

devient batelier. Il est amoureux d’une fille qui

travaille aussi sur un bateau, mais il préfère la

laisser pour aller étudier en ville et devenir reporter,

bien que obligé pour cela d’épouser la nièce du chef du

village. Devenu célèbre, il décide de dénoncer la

corruption, divorce, est emprisonné, mais finalement,

après toute une série d’événements (mélo)dramatiques,

est réuni avec son premier amour.

Le roman

souffre d’une intrigue d’une extrême complexité, mais il

a obtenu en 1988 le prix Pegasus (6) qui a permis à

Howard Goldblatt de le traduire ; sa traduction fut

publiée aux Etats-Unis en 1991 sous le titre de

« Turbulence ». Mais le roman est resté limité à

quelques cercles d’initiés, de même que le suivant,

« Grossesse » (《妊娠》),

paru en 1989. Ce ne fut pas le cas du quatrième. |

|

Turbulence (éd. 2001) |

1993 : La ville

déchue

|

Les meilleurs récits de voyage (1992) |

|

Pendant

qu’étaient publiées plusieurs recueils de nouvelles et

d’essais, reprenant beaucoup de textes déjà édités, mais

aussi, en 1992, un recueil en six parties de ses

« meilleurs récits de voyage » (《贾平凹游品精选》),

Jia Pingwa travaillait à son quatrième roman, publié en

juin 1993 :

« La ville déchue » (《废都》).

Il a rencontré un succès sans précédent : 500 000

exemplaires ont été vendus dans les six premiers mois

suivant sa parution. Mais il a également suscité

une vive

controverse.

Si le roman a

fait scandale, c’est à cause de ses descriptions

sexuelles explicites, qui lui ont valu d’être interdit

en Chine pendant seize ans, et condamné à circuler sous

le manteau en éditions piratées, d’où une célébrité

sulfureuse ; c’est

d’ailleurs le piratage qui a permis au roman de

survivre. Ce n’est

pourtant pas l’essentiel, juste un outil narratif.

|

Cette saga de

sept cents pages est inspirée dans sa forme des grands romans

classiques chinois, avec une structure narrative basée sur la

répétition (répétition des séquences sexuelles) ; la langue

utilisée, cependant, est un mélange savoureux et complexe du

chinois le plus classique et d’expressions dialectales et

populaires à la limite du scatologique et

de l’obscène, mais que

l’on sent prises sur le vif.

|

Le fond n’est

pas moins décapant : Jia Pingwa fait le

procès d’une

société corrompue, rongée par l’argent et la dégradation

générale des mœurs, à travers le personnage

d’un écrivain

célèbre dont la décadence est parallèle à ses frasques

amoureuses et son désarroi à la mesure de son

impuissance créatrice. Ce n’est pas le Jin Ping Mei,

c’est plutôt une Comédie humaine dans la Chine des

années 1990.

Jia Pingwa a

ici délaissé la campagne pour s’intéresser à la ville :

le roman se passe dans une ville fictive du nom de

Xijing qui ressemble à s’y méprendre à Xi’an, où Jia

Pingwa a élu résidence. Il annonce un changement

d’optique dans son œuvre, s’éloignant un temps de la

campagne en s’en prenant à la dissolution des mœurs de

la société urbaine.

Le roman a

marqué un tournant dans la carrière de son

|

|

La capitale déchue, éd. originale |

auteur. Si Jia

Pingwa s’est provisoirement retiré de la vie

publique, la

controverse a entraîné la publication du roman à Hong Kong et

Taiwan, et attiré l’attention des éditeurs étrangers. Mais il

n’était pas facile à traduire.

Il a été traduit en

français, par Geneviève Imbot-Bichet, et couronné du prix Fémina

étranger en 1997. En revanche, il n’a jamais été traduit en

anglais. Ou plutôt il a été traduit par un jeune doctorant

chinois étudiant aux Etats-Unis, mais dans un anglais trop

incertain pour pouvoir être publié. C’est en fait un texte qui

défie la traduction, non tant à cause des expressions

dialectales locales, mais surtout à cause des passages de poésie

de forme classique, mais déviée vers le scatologique populaire,

un tour de force qui est typique du style extrêmement recherché

créé par Jia Pingwa, entre Rabelais et Shakespeare.

On le voit aussi, dans

ce texte, s’amuser en semblant prévenir l’ire des censeurs : le

texte est parsemé de passages où il a remplacé les caractères

par des petits carrés, avec des notes explicatives : ici, l’auteur a effacé

XXX caractères… Il est dommage que, dans la nouvelle édition

parue après la levée de l’interdiction, en 2009, les petits

carrés blancs aient été simplement remplacés par des blancs,

sans mention du nombre de caractères litigieux ironiquement

autocensurés…

A partir de 1994, sa

notoriété est telle que ses écrits sont activement recherchés

par les éditeurs chinois. Il le dit dans la postface à un

recueil d’essais publié cette année-là, « Le renard rouge » (《红狐》).

Ce sont

ses essais et notes de voyage, justement, qui sont les plus

recherchés en Chine, mais dans un style hybride qui rend de plus

en plus floue la distinction avec la nouvelle. Les recueils se

multiplient, les éditeurs inventant constamment de nouvelles

formules pour concurrencer leurs rivaux.

1996 : Le village

englouti

|

Le village englouti (éd. 2004) |

|

Après « Nuit

blanche » (《白夜》)

en 1995, dans le roman suivant paru en 1996, « Le

village englouti » (《土门》),

Jia Pingwa poursuit son analyse urbaine, mais en

confrontant la même Xijing dépeinte dans « La capitale

déchue » à un petit village en périphérie, menacé par la

croissance de la ville. Ce sont deux mondes qui

s’affrontent : la ville, dynamique et tentaculaire, qui

envahit peu à peu la campagne alentour et attire les

villageois à elle ; en même temps, la ville n’existe et

ne vit que par ses liens avec le monde rural. Les torts

et les défauts sont partagés : bêtise et ignorance d’un

côté, futilité et cupidité de l’autre.

Le village

tente de se rebeller contre l’emprise de la ville, mais

la révolte échoue, et le constat est plus grave ici que

dans le cas de la défaite de l’intellectuel de

« La capitale

déchue » :

il s’agit ici

d’un enjeu essentiel pour la société chinoise, et le

pays, dont les fondements profonds

sont

|

ancrés dans la

culture rurale.

Celle-ci, en disparaissant, fait place à une culture

superficielle, mais surtout pleine de dangers, avec la montée de

la violence, de l’insécurité, de l’individualisme et

de l’égoïsme.

Le roman innove aussi

dans la forme narrative, la narratrice, et porte-parole des

villageois, exprimant ses doutes et hésitations dans des

monologues intérieurs. En revanche, le style est toujours fondé

sur un mélange d’expressions classiques et de termes modernes et

locaux, mais sans la richesse

d’expressions

obscènes ou scatologiques du roman précédent. On a l’impression

d’une maturation dans l’écriture.

|

Fin 1997, Jia

Pingwa publie deux essais originaux, parmi les très

nombreux publiés, qui reflètent sa réflexion sur la

littérature classique : l’un qui est une relecture du

roman « L’histoire du Pavillon de l’Ouest » (读《西厢记》)

et l’autre une

réécriture d’un chuanqi datant des Tang, « Une

femme de la famille Ren » (《任氏》).

1998-2007:

confrontation ville/campagne

1. En 1998,

puis en 2000, Jia Pingwa revient vers l’analyse de la

confrontation ville/campagne avec ses deux romans « Le

vieux village des Gao » (《高老庄》),

puis « Souvenir des loups » (《怀念狼》).

Dans le premier, des citadins viennent

s’extasier devant les restes de la campagne d’antan, et

dans le second (« encore un livre sur Shangzhou », dit

l’auteur en préambule), un intellectuel né à la campagne

peine à vivre à la ville. La tension entre le monde

rural et le monde urbain est constante.

|

|

Souvenir des loups, édition 2006 |

|

2. En mars

2005, son roman

« Qin Qiang » (《秦腔》),

dont le titre ambigu peut être traduit par « Opéra

Qin », qui est le nom de l’opéra traditionnel du

Shaanxi, ou « Accent du Shaanxi », marque un retour vers

le village comme centre du récit – mais c’est un village

en crise. Ici ce sont les politiques et les autorités

locales qui s’opposent aux traditions et créent les

tensions, voir le chaos, dans le contexte de la mise en

place de l’économie de marché, au cours des décennies

1980 et 1990.

C’est écrit

avec beaucoup d’humour ;

toute la

première partie, en particulier, est une suite de

digressions savoureuses sur les rats, les amours et la

politique locale. Mais il y a aussi des passages d’un

(faux) réalisme glacial, avec toujours une pointe

humoristique, sur l’application sans partage des

directives du Parti ; les pages sur la mise en œuvre de

la politique de l’enfant unique – avec avortement obligé

- valent bien, dans leur narration

|

|

Qin Qiang |

factuelle dérivant vers le magique, les

envolées de

Mo Yan

dans « Grenouille » (《蛙》).

(8)

Le

roman a été défini très sérieusement par les critiques chinois

comme un « poème épique du monde rural contemporain chinois » (“一卷中国当代乡村的史诗”).

D’une manière ou d’une autre,

c’est

certainement l’un des

romans chinois le plus marquants des dix dernières années. Il a

été couronné du prix Mao Dun en 2008.

|

3. Enfin, en

décembre 2007, avec « Gaoxing » (《高兴》),

Jia Pingwa aborde le heurt ville/campagne sous un angle

nouveau : celui du paysan qui va travailler en ville,

c’est-à-dire le problème des migrations rurales. Gaoxing

(高兴),

c’est-à-dire « Heureux », est

le nom d’un campagnard qui part à la ville avec un ami

qui, lui, s’appelle Wufu (五福),

c’est-à-dire « cinq richesses ». Ils sont embauchés

comme collecteurs de déchets, dans une chaîne de vente

et revente qui finit à la décharge municipale.

Jia Pingwa a

accentué le caractère satirique ; le ton a souvent une

pointe d’ironie enjouée. Il y a cependant

l’inévitable histoire d’amour qui sert de moteur à la

narration. Le coup de foudre intervient entre Gaoxing et

une jeune employée d’un salon de beauté qui est aussi

prostituée : elle doit gagner suffisamment d’argent pour

pouvoir payer à la police l’argent nécessaire pour faire

un |

|

Gaoxing |

long voyage afin d’aller

arrêter son ancien

petit ami qui a assassiné son frère et s’est enfui… Le tout se

complique lorsque Gaoxing apprend qu’un homme d’affaires à qui

il a donné un rein et de qui il attendait beaucoup est en fait

le souteneur de la jeune fille…

Quand elle est arrêtée, Gaoxing et Wufu s’engagent sur un

chantier de construction pour tenter de gagner l’argent

nécessaire pour la faire sortir de prison. Mais les conditions

de travail sont très dures, et Wufu meurt d’une attaque. Il ne

reste plus à Gaoxing qu’à exhaucer le dernier souhait de son

copain : ramener son cadavre chez lui pour l’y enterrer… Il est

arrêté avec le corps à la gare. C’est ainsi que commence le

roman….

La

vie est sordide pour ces marginaux impossibles à caser en ville,

mais Jia Pingwa montre les trésors de vitalité et de chaleur

humaine que recèle chacun de ses personnages, et qui rendent

justement leur existence vivable.

On sent

la fiction très proche de la réalité (9).

2011-2016 : le

tournant de la soixantaine

|

Depuis le début des années 2010, Jia

Pingwa a accéléré le rythme de ses publications tout en

conservant la même thématique et en continuant ses

recherches stylistiques.

1. En janvier

2011,

« Le vieux four » (《古炉》)

est apparu comme une nouvelle variation sur le thème

rural, conté sous l’angle de

l’histoire. Jia Pingwa a lui-même expliqué que c’était un

reflet de sa maturation et, au seuil de la soixantaine,

du besoin de revenir sur ses souvenirs de jeunesse. Ces

souvenirs sont aussi ceux de la Révolution culturelle,

mais évidemment, chez lui, ils n’ont rien à voir avec ce

que l’on a l’habitude de lire sur la période – surtout à

travers les traductions.

Selon une

habitude maintenant régulière chez lui, il explique dans

la préface au roman comment les souvenirs de cette

période on commencé à venir constamment |

|

Le vieux four |

le hanter à

partir de ses

cinquante ans, car les marques du passé sont partout :

Quand je reviens

dans mon village natal, je ne peux pas éviter de remarquer, sur

les murs délabrés, les traces à moitié effacées des slogans

révolutionnaires que l’on y avait peints. Quand je passe devant

ma vieille école, je me rappelle les sessions de lutte qui y ont

eu lieu. Lors des séances de dénonciations publiques, j’étais

recruté pour servir de secrétaire, et devais prendre des notes.

Un jour, alors que

je visitais un village proche, l’homme qui m’accompagnait me dit

en me montrant un groupe de maisons sommairement bâties :

regarde, les gens qui ont suspendu ton père pour le battre

vivaient ici, à l’époque.

Comme je lui

demandais s’ils vivaient toujours là, il me répondit qu’ils

étaient tous mort. … Dans le village, ceux qui avaient vécu la

Révolution culturelle étaient morts, pour la plupart. Les

survivants étaient âgés ; je les apercevais, le visage buriné,

marcher dans les rues à pas incertains, appuyés sur des cannes

tordues…

[certains

étaient d’anciens ennemis qui avaient depuis longtemps oublié

leurs rancunes]

Un jour, j’ai

rencontré un des vieux chefs de factions. Il était seul, assis

dans la cour de sa maison… Lorsque je suis passé, il m’a appelé,

par le sobriquet qu’on utilisait pour m’appeler quand j’étais

petit : eh, tu es de retour ? cela fait longtemps ? viens

prendre un verre… Le soleil était chaud, la cour déserte… à

l’époque, des actes d’une violence terrible avaient été

perpétrés là, mais maintenant, rien. Il n’y avait ni taches de

sang, ni corps en décomposition, ni lambeaux d’affiches

révolutionnaires, ni bâtons ni briques. Tout avait disparu sans

laisser de trace. Le passé s’était envolé comme une bourrasque

de vent…

Un jour, j’ai

demandé à l’un des petits-fils de mon frère : tu as entendu

parler de la Révolution culturelle ? Il m’a répondu non. …….

|

Alors il a

décidé d’écrire, pour que la mémoire ne s’en perde pas,

mais aussi parce qu’il n’aimait pas les histoires qu’on

en avait racontées. Il se sentait une mission, une

obligation de témoignage, passé au tamis de la

littérature : non point écrire pour régler des comptes,

mais écrire pour raconter, en témoin alors trop jeune

pour pouvoir prendre part aux dissensions et aux luttes,

en victime indirecte des événements. Ce sont les

mémoires d’un individu, et d’un village (fictif dans le

roman, et d’autant plus emblématique), où il montre

comment la pauvreté conduit à la soumission, même à

l’absurde. Des mémoires parmi d’autres, dont la somme

constitue la mémoire nationale. Une vision ambiguë, sans

polémique ni dogmatisme.

2. Puis Jia

Pingwa est revenu au présent, et à la réalité rurale,

avec un nouveau roman sorti en janvier 2013 : « Daideng »

(《带灯》).

|

|

Daideng |

Daideng est le

nom d’une femme, responsable au niveau local de l’application

des directives et décisions politiques et du maintien de la paix

sociale, de « l’harmonie ». C’est le premier personnage

principal d’un roman de Jia Pingwa à être féminin, et cette

caractéristique prend un sens particulier dans le contexte du

roman.

|

Le restaurant de raviolis (réédition

2010) |

|

C’est un personnage

fictif, mais calqué sur un personnage réel, avec laquelle Jia

Pingwa a entretenu – et entretient - une correspondance suivie.

Le roman comporte d’ailleurs des documents qu’elle lui a

envoyés. On suit à travers son histoire les difficultés

rencontrées sur le terrain, les tensions et conflits, dans un

état de crise larvée permanente, où la moindre lutte, pour un

arbre ou contre un tunnel, peut dégénérer en émeute.

Ce qui donne toute sa

profondeur à l’histoire, cependant, et en fait un roman subtil

et non un documentaire, c’est la double personnalité de

Daideng : sous les apparences d’une femme autoritaire et sans

guère de nuances, elle cache en fait une nature douce, un goût

profond pour la littérature et la poésie, et le désir éthéré

d’une vie idyllique et paisible. L’ambiguïté tient jusque dans

ses deux prénoms : le vrai, Yíng (萤),

ou ver luisant, humble point lumineux dans la nuit, et celui

qu’elle s’est choisi,

|

ce Dàidēng (带灯)

qui est

porte-flambeau, destiné à éclairer les masses…

Elle se tire de ses

contradictions, et du risque de schizophrénie, en appliquant un

principe qui ressemble à s’y méprendre au second de la morale

provisoire de Descartes : accepter ce que l’on ne peut changer…

Mais, à la fin, c’est le symbole du ver luisant qui semble le

plus prometteur.

Dans un style narratif

que Jia Pingwa dit avoir voulu plus direct, « Daideng »

est une œuvre

profonde qui relativise les accusations portées contre les

autorités locales chinoises et leurs responsabilités dans les

abus commis à la campagne, en montrant un aspect humain auquel

on ne pense pas forcément. Jia Pingwa a mis trois ans à l’écrire

et l’a terminée pour son soixantième anniversaire…

Selon le Quotidien du Peuple du 19 juin, en cinq mois, il s'est

vendu un million d'exemplaires de "Daideng" en version papier et

500 000 en version ebook. Jia Pingwa est ainsi redevenu l'un des

écrivains chinois les plus populaires dans son pays.

3. En septembre 2014,

c’est un roman très original qu’il publie, original autant pour

le fond que pour la forme : « Lao

Sheng » (《老生》).

|

Le roman

couvre cent ans d’histoire des villages de montagne du

sud du Shaanxi, dans la région des monts Qingling (秦岭),

des années 1920 à aujourd’hui. Lao Sheng est un

chanteur, décédé, qui se produisait dans les cérémonies

funéraires. C’est lui l’âme du roman, le fil narratif

principal du récit, divisé en quatre grandes périodes,

et éclaté en divers endroits liés entre eux par les

souvenirs du vieux chanteur : ce sont tous les villages

où il est allé animer des funérailles.

La grande

originalité est que chaque partie du roman est

introduite par une citation du Shanhaijing (《山海经》),

le Livre des monts et des mers qui est un recueil –

datant des Royaumes combattants - de données

géographiques plus ou

moins

mythiques et de légendes de l’antiquité chinoise. Jia

Pingwa reprend la structure de ce classique, avec des

descriptions montagne par montagne, village par village,

période par période.

|

|

Lao Sheng |

Quant au récit

lui-même, il est aussi foisonnant que tout roman de Jia Pingwa,

avec une centaine de personnages aux histoires alambiquées que

fait revivre le vieux chantre, avec équanimité. Le livre a tout

de suite été un bestseller : en janvier 2015, il a figuré en

tête de la liste de dix meilleurs livres de l’année 2014 établie

par sina online (新浪年度十大好书).

|

4. Début 2016,

un seizième roman est paru dans le premier numéro de

l’année de la revue Littérature du peuple : « Jihua »

(《极花》),

du nom d’une fleur imaginaire.

Cette fois, le

sujet lui a été inspiré par une histoire vraie, arrivée

à un villageois de chez lui dont la fille avait été

enlevée, et qui avait été sauvée par la police ; mais,

revenue chez elle, la pression sociale a été telle

qu’elle est finalement revenue vivre avec l’homme qui

l’avait enlevée et dont elle avait eu un fils.

Cette histoire

a hanté Jia Pingwa pendant dix ans, mais sans qu’il

parvienne à trouver la manière de la conter pour éviter

le mélodrame larmoyant. La solution lui est venue des

diverses visites qu’il a faites dans divers villages de

son Shaanxi natal, pendant cette période, pour faire des

recherches sur des chants populaires locaux : des

villages

|

|

Jihua |

désertés, appauvris.

La vitesse du changement l’a profondément attristé, et c’est

pour exprimer sa peine qu’il a écrit « Jihua ».

|

Jia Pingwa présentant Jihua (avril

2016) |

|

Il a donc conté

son histoire dramatique sur fond de non moins dramatique

dépeuplement rural. En même temps, il a, comme toujours,

accordé une attention particulière à la forme. D’abord

c’est son roman le plus court : 200 pages, tout juste

150 000 caractères alors qu’il ne pensait pas pouvoir

l’écrire à moins du double. Il est d’ailleurs

intéressant de voir la longueur de ses romans se réduire

progressivement : de 670 000 caractères pour « Le vieux

four » à 220 000 pour « Lao Sheng ». C’est la tendance

actuelle. Mais, chez Jia Pingwa, c’est une tendance

motivée par forme même.

Pour parvenir à

réduire ainsi « Jihua », il a adopté un style

totalement différent de celui de ses romans précédents

dont les récits s’enrichissent d’un foisonnement de

digressions constantes et de descriptions détaillées. |

Ici, la forme est

calquée sur le lavis à l’encre de Chine dont Jia Pingwa est par

ailleurs un maître (10).

Or, l’essence du

lavis, c’est de capter l’âme du sujet, d’en saisir la

signification profonde, ce qu’on appelle ‘écrire le sens’ :

xiěyì

(写意).

|

De même dans ses romans, Jia Pingwa dit vouloir rendre

le sens au-delà de la forme. Il a voulu rendre son récit

aussi réaliste que possible, mais, en même temps,

l’histoire est construite sur différents niveaux

symboliques, où le vide apporte un sens supplémentaire.

Il a

dit s’être efforcé de s’évader de ses habitudes

narratives, de ne pas tout dévoiler précisément, de

garder certains détails cachés, d’y faire seulement

allusion. |

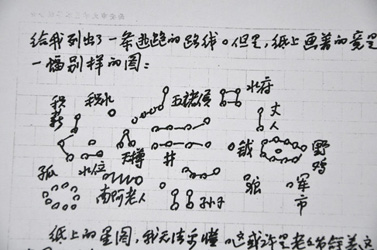

|

Une page du manuscrit de Jihua |

Il y dévoile plus que

jamais son empathie pour le monde rural. Il est l’un des rares

écrivains chinois à continuer à écrire pour le dépeindre et

l’analyser, avec une constance qui est aussi un mode de vie.

Car, dit-il, impossible de ne pas en témoigner (不吐不快).

Notes

(1) Ecrivain

originaire de

Shangzhou, critique littéraire et ami de

Jia Pingwa,

Sun Jianxi (孙见喜)

est

l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur Jia

Pingwa, dont une

biographie (《贾平凹传》)

publiée

aux

Editions du peuple de Shanghai

(上海人民出版社)

en

janvier 2008, qui comporte une bibliographie extensive des

œuvres de 1977 à 2005.

(2) Dans « Narrating

China : Jia

Pingwa And His Fictional World, Yiyan Wang, Routledge 2006 ;

l’ouvrage analyse surtout les grands romans, de 1993 à 2000,

mais comporte en appendice une chronologie extensive et

commentée des œuvres publiées jusqu’en 2005 (p 241 sq).

(3) ou 《满月儿》

|

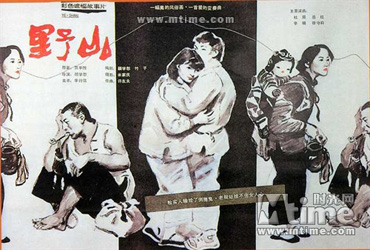

(4) La nouvelle a été adaptée au cinéma : réalisé

par Yan Xueshu (颜学恕), le film, « Dans les montagnes sauvages »

(《野山》), a été tourné au studio de Xi’an en 1985 ; lauréat du

prix du Coq d’or, il a aussi été primé au festival des Trois

Continents à Nantes en 1986 et présenté au festival de Berlin en

février 1987. C’est un film superbe qui mériterait d’être

re-découvert.

Voir : Adaptations cinématographiques ci-dessous

(5) 腊月 làyuè désigne le 12ème mois

|

|

Dans les montagnes sauvages |

de l’année et 正月 zhēngyuè le

premier mois selon le calendrier lunaire – ce qui correspond donc plutôt à la période

janvier-février.

(6) La nouvelle a également été adaptée au cinéma, sous le titre

« Villageois » (《乡民》). Réalisé par Hu Bingliu (胡炳榴), le film est

sorti en 1986. C’est le dernier volet d’une trilogie de « films

du terroir » (“乡土电影三部曲”) qui s’inscrit, avec un certain

décalage, dans le mouvement de « recherche des racines ».

(7) Prix littéraire créé en 1977 par la compagnie pétrolière

Mobil (Exxon Mobil aujourd’hui) pour promouvoir la traduction en

anglais d’œuvres peu connues de la littérature mondiale. Les

traductions étaient ensuite publiées par les éditions de

l’université de la Louisiane.

(8) On voit bien

ici l’influence de la traduction sur l’attribution du Nobel de

littérature. Jia Pingwa aurait été un candidat tout aussi

valable que Mo Yan, mais les difficultés de traduction l’ont mis

hors de portée du jury du Nobel.

(9)

Gaoxing rappelle le personnage, tout aussi optimiste face aux

pires revers, du film de Zhang Meng (张猛)

« Lucky Dog » (《耳朵大,有福》).

Sur ce film, voir : http://www.chinesemovies.com.fr/films_Zhang_Meng_lucky_dog.htm

« Gaoxing » a été

adapté au cinéma, par le réalisateur Ah Gan (阿甘) ;

son film, une comédie, est sorti en février 2009.

(10) Voir la note

ci-dessous sur son œuvre picturale

Quelques nouvelles

et recueils

(chaque recueil reprend

des nouvelles éditées précédemment, avec quelques nouveautés)

1978

《满月》

“Pleine lune” Meilleure nouvelle de l’année.

Rééditée dans

le recueil « Le restaurant de raviolis »

1985《腊月·正月》"December.

January",

recueil de trois nouvelles

1986《天狗》Le

chien céleste, recueil de sept nouvelles

1993

《油月亮》贾平凹精选 :

« La lune

d’huile », 30 nouvelles sélectionnées par l’auteur

1994

《太白》Taibai

et autres histoires, recueil de quinze nouvelles écrites entre

1985 et 1989

2002

《听来的故事》

Histoires entendues, quatorze nouvelles écrites pour la plupart

à partir de la fin

des années 1990.

2007《饺子馆》Le

restaurant de raviolis, nouvelles écrites pour la plupart après

2000.

Romans

1987 《商州》

Shangzhou

1988

《浮躁》

Turbulence, Pegasus Prize 1988.

1989

《妊娠》

Grossesse

1993

《废都》 La

Capitale Déchue. Prix Fémina 1997.

1995 《白夜》 Nuit

blanche

1996 《土门》

Le village

englouti

1998 《高老庄》 Le

vieux village des Gao

2000 《怀念狼》

Souvenir des loups

2002 《病相报告》 Rapport

de santé

2005

《秦腔》

Qinqiang/Opéra Qin. Prix Mao Dun 2008

2007 《高兴》 Gaoxing/Heureux

2011 《古炉》 Le

vieux four

2013

《带灯》 Dai Deng

2014 《老生》 Lao Sheng

2016 《极花》 Jihua

Traductions en

français

Nouvelles

·

La

montagne sauvage, éditions des Lettres étrangères (coll.

Phénix), 1990

Recueil de deux

nouvelles "moyennes" :

« La montagne

sauvage » (《野山》)

1984 et « Les forteresses antiques » (《故里》)

1987.

La première a été

adaptée au cinéma en 1986 par Yan Xueshu (颜学恕)

·

Le

Porteur de jeunes mariées,

Stock décembre 1995

Recueil de trois

nouvelles de 1990 qui constituent une sorte de trilogie, avec

des détails qui se retrouvent de l’une à l’autre :

-

Avril 1990

Meixuedi

《美穴地》tr.

Le géomancien amoureux

Texte en 11 chapitres :

http://jiapingwa.zuopinj.com/2494/

- Mai 1990 Bai Lang

《白朗》Le

héros brigand / Le bonze brigand

Texte en 4 chapitres :

http://jiapingwa.zuopinj.com/2491/

-

Nov. 1990

Wukui《五魁》tr.

Le porteur de jeunes mariées

Adaptée au cinéma en

1994 par Huang Jianxin (黄建新)

Le

texte en 10 chapitres :

http://www.hxqw.com/wxxsgl/xdwx/200901/44712.html

Romans

- La Capitale déchue

《废都》,

trad. Geneviève Imbot-Bichet, Stock 1997, — Prix Fémina étranger

- Le Village englouti

《土门》,

trad. Geneviève Imbot-Bichet, Stock 1999.

- L’art perdu des fours anciens 《古炉》, trad.

Bernard et Li Bourrit, Gallimard coll. Du monde entier, novembre

2017.

- Portée-la-lumière

《带灯》, trad. Geneviève Imbot-Bichet, Stock 2018

Traductions en

anglais

Nouvelles

-

The Heavenly Hound

《天狗》,

Chinese

Literature Press 1991

-

Heavenly Rain

《天雨》,

Beijing Panda Books 1996 – sélection de quatre

nouvelles moyennes :

Heavenly Rain, The

Good Fortune Grave, The Regrets of the Bride Carrier, The Monk

King of Tiger Mountain

-

Selected Stories by

Jia Pingwa, sous la direction de Du Xia, Foreign

Languages Teaching and Research Press, bilingue anglais/chinois,

janvier 1999

- The Hunter

《猎人》,

Pathlight 2012/2.

Texte chinois :

http://www.kanunu8.com/files/chinese/201104/2613/62768.html

- The Country Wife,

in: Old Land, New Tales, 20 short stories by writers of the

Shaanxi region, ed. by Lei Tao & Jia Pingwa, China

Intercontinental Press 2011, reed. Amazon Crossing 2014, pp.

41-94.

- Trois nouvelles dans

la revue

Chinese Arts

and Letters, n° 2018.2 :

Autumn (《秋天》)

/ The Brick Bed (《土炕》)

/ Trees can’t talk !

(《制造声音》)

Autres traductions :

http://u.osu.edu/mclc/bibliographies/lit/translations-aut/d-j/#J

Romans

-

Turbulence

《浮躁》,

tr.

Howard Goldblatt,

Louisiana University Press 1991,

réed. Grove Press,

janvier 2003.

Lire le début :

http://www.amazon.fr/Turbulence-Novel-Pingwa-Jia/dp/0802139728/ref=sr_1_3?s=english-books&ie=UTF8&qid=1371290509&sr=1-3&keywords=jia+pingwa#reader_0802139728

- Ruined City

《废都》,

tr. Howard

Goldblatt,

University of Oklahoma Press, 2016.

- Happy Dreams 《高兴》, tr. Nicky

Harman, Amazon Crossing 2017

- The Lantern-Bearer 《带灯》, tr. Carlos Rojas, CN Times Book,

2017.

- Broken Wings (《极花》), trad.

Nicky Harman, ACA Publishing, 2019.

Adaptations au

cinéma

1986 :

Dans les montagnes sauvages (《野山》)

réalisé par

Yan Xueshu (颜学恕)

1994 : The Wooden Man’s Bride

《五魁》réalisé

par

Huang Jianxin (黄建新)

A lire en complément

- « La rivière

Contrecourant »

《倒流河》

Nouvelle initialement

publiée dans Littérature du peuple (《人民文学》)

en février 2013 et lauréate du prix de la meilleure nouvelle

2013 décernée par la revue.

Elle est construite en

aller-retours entre les rives nord et sud de la rivière, selon

un double fil narratif, l’un autour du couple Liben-Shunshun (立本、顺顺),

et l’autre autour d’un vieux passeur et de son fils, Lao Ben et

Song Yu (老笨、宋鱼).

Le couple trime dur mais achète une mine et s’enrichit, jusqu’à

ce que les cours du charbon s’effondre à cause de la crise ; le

fils du vieux passeur est un fruit sec qui profite du boom

économique, son père continue inlassablement à transporter les

gens d’un bord à l’autre de la rivière, sans oser acheter un

nouveau bateau car il est question de construire un pont…. C’est

un bout d’histoire récente du Shaanxi vue au ras du sol et un

tableau saisissant de la société locale…

Texte chinois :

http://www.vipreading.com/novel-read-1376-0.html

Traduction en anglais

par Nicky Harman : « Backflow River »,

à lire dans Read Paper

Republic :

https://paper-republic.org/pubs/read/backflow-river/

-

« La

capitale déchue », extrait du chapitre 66.

- Présentation de

l’œuvre de Jia Pingwa par Nick Stember :

https://glli-us.org/2017/02/20/jia-pingwa-as-global-literature-by-nick-stember/

-

Le site Ugly

Stone,

site dédié à son œuvre et ses traductions en anglais, avec une

note biographique sur l’auteur et des fiches sur ses huit

romans, à partir de « Ruined City » (La Capitale déchue), ainsi

que des extraits de traductions :

http://www.ugly-stone.com/

- Une courte réflexion

de l’auteur sur un souvenir lié à son père, traduite en anglais

par Dylan Levi King, et illustrée par Jia Pingwa lui-même :

https://ricepapermagazine.ca/2017/04/drinking-by-jia-pingwa-translated-by-dylan-levi-king/

- Une nouvelle courte :

《武松杀嫂》 « Wu Song

tue sa belle-sœur »

-

« L’art perdu des

fours anciens » (《古炉》)

Note sur les peintures de Jia Pingwa

Jia Pingwa est aussi célèbre pour

son travail de calligraphe et de peintre. Il a développé un

style particulier qui apparaît clairement dans les quelques

œuvres ci-dessous :

Hommage à Laozi (拜老子图)

Au bord du fleuve

(大河流过我的船)

Canards (鸭子)

Le retour de Cailian

(采莲归来)

|

|