|

|

Brève histoire du

xiaoshuo et de ses diverses formes,

de la nouvelle au roman

par Brigitte Duzan, 25 avril 2015

Il n’y a pas au départ

de différence nette, en chinois, entre ce que l’on appelle en

Occident roman et nouvelle. Tout récit de fiction est désigné du

terme de xiaoshuo (小说) ; on distingue ensuite une forme courte, le duanpian xiaoshuo (短篇小说),

nouvelle en français ou short story en anglais, qui se distingue

de la forme longue ou changpian xiaoshuo (长篇小说),

qui correspond au roman ; mais avec une forme intermédiaire, qui

est un xiaoshuo de taille moyenne ou zhongpian

xiaoshuo (中篇小说)

et correspond à une longue nouvelle ou à un court roman.

Les trois formes ont

évolué en des genres bien distincts, qui répondent aujourd’hui à

des définitions bien précises en termes de nombre de

caractères et représentent des styles différents. Mais toute la

littérature de fiction chinoise a évolué à partir de la forme

courte du xiaoshuo, dont l’histoire recoupe et reflète

celle, politique et sociale, de la Chine dans son ensemble.

C’est cette histoire même qui donne une signification

particulière et une place à part à la nouvelle courte dans la

littérature chinoise.

I. Origines : des

anecdotes des Han aux chuanqi des Tang

Il faut d’abord définir

le xiaoshuo. 小

xiao

signifie ‘petit’ et

说

shuo

‘dire’, ‘parler’. Le terme a donc au départ une connotation

péjorative, qui remonte à ses origines.

Le texte le plus ancien

où apparaît ce terme de xiaoshuo est en effet un passage

du Zhuangzi (庄子),

écrit vers le 4ème siècle avant Jésus-Christ, où

l’auteur désigne par ce terme des propos futiles, sans

importance. Et s’ils étaient sans importance, et donc peu dignes

de considération, c’est parce qu’il s’agissait, pour la

plupart, de fabliaux ou de récits fantastiques qui n’étaient pas

fondés sur les Classiques, et ne correspondaient pas à une

vision ordonnée de l’univers telle que le voulait la tradition

établie par ces Classiques.

1.

Emergence

du xiaoshuo sous les Han

Or les Classiques

subirent une éclipse quand le Premier Empereur fit brûler les

livres, ce qui était une manière pour lui de contrôler le peuple

en détruisant les textes qui prônaient des politiques

diamétralement opposées à la sienne et n’étaient pas conformes à

l’ordre social qu’il voulait instaurer. Le xiaoshuo était

considéré comme facteur de désordre.

|

Cependant,

l’éclipse fut brève car les empereurs Han, ensuite, pour

bien se démarquer de leur prédécesseur, s’appuyèrent sur

le confucianisme et lancèrent des recherches pour

retrouver les anciens textes. Ils envoyèrent alors des

cohortes de petits fonctionnaires dans tout l’empire

avec pour mission de collecter ce qui avait été conservé

dans la mémoire populaire. Ainsi fut recueillie une

foule de récits, rapportés par ouï-dire, qui vinrent

alimenter un courant de xiaoshuo…

Cette démarche

est présentée dans l’histoire de la dynastie, le « Livre

des Han » (《汉书》),

comme |

|

Livre des Han, traité de littérature |

remontant à une

pratique similaire des anciens souverains, plus ou moins

mythiques, qui représentent l’image idéalisée du souverain

chinois. C’était une manière de légitimer la dynastie.

Le Shijing ou

Livre des Odes (《诗经》),

le plus ancien recueil de poèmes chinois, qui remontent à la

période allant du 10ème au 7ème siècle

avant Jésus-Christ, serait en particulier, pour partie, le

résultat d’un tel travail de collecte dans la population ;

beaucoup de ces poèmes dépeignent d’ailleurs les durs labeurs

des paysans tandis que d’autres représentent des sortes de

chants populaires. Le livre des Han décrit précisément la

collecte des chants et récits populaires selon le modèle antique

:

« Les xiaoshuo

étaient des récits tirés des paroles des rues. Le Zuozhuan

rapporte les chants de porteurs de palanquins, le Livre des Odes

fut à l’écoute de l’humble peuple des campagnes… Au début du

printemps, retentissait la cloche à battant de bois utilisée

pour les proclamations, afin d’appeler à la quête des chants

populaires ; des rondes étaient organisées qui se tenaient à

l’écoute des balades et chansons afin de connaître les coutumes

du peuple. Elles étaient ensuite mises en ordre … tous les

ouï-dire furent ainsi soigneusement consignés. »

C’est dans les trente

années avant Jésus-Christ que les empereurs Han Chengdi (成帝)

et Aidi (哀帝)

organisèrent des collectes de cette manière, donnant un premier

fond de xiaoshuo. Cependant, dans la troisième partie du

Traité de littérature du Livre des Han, dix écoles (诸子)

sont citées, mais la dernière ne fut pas considérée digne

d’intérêt : c’est justement celle des xiaoshuo (小说家),

décrits comme « rumeurs des rues et ruelles » (街谈巷语)

et « histoires entendues en chemin » (道听途说),

collectées et diffusées par les petits fonctionnaires dont

c’était la charge, les baiguan (稗官).

C’est dans un appendice

au traité que l’on trouve une liste de quinze ouvrages relevant

de cette catégorie. Mais ce sont surtout des événements relevant

de l’histoire ancienne. Huan Tan (桓谭),

un philosophe et écrivain qui a vécu au tournant du millénaire,

à la période de transition entre Han de l’Ouest et de l’Est,

décrit les xiaoshuo comme présentant un intérêt dans la

mesure où peut leur être attribuée une utilité sociale :

« Les auteurs de xiaoshuo rassemblèrent des bribes éparses de

discours dont ils firent des paraboles, matière à de courts

livres pour gouverner les personnes et régler les organisations

sociales ; il y en eut ainsi qui furent dignes d’être considérés. »

Il restait à développer

de véritables récits de fiction.

2.

Développement sous les Six Dynasties et les Tang

Des contes et

anecdotes …

|

Yulin (Forêt des anecdotes) |

|

A partir du

troisième siècle, on voit apparaître des histoires de

fantômes, immortels et divinités diverses, d’abord sous

la dynastie des Wei (ou Cao Wei

曹魏,

220-265),

mais aussi des anecdotes pour divertir le lecteur, qui

se développent sous la dynastie des Jin (晋朝,

265-420), puis sous les dynasties du Nord et du Sud, aux cinquième et sixième

siècles – soit pendant toute la période dite des « Six

dynasties ».

|

Lu Xun cite le recueil

compilé, en dix volumes, par le lettré Pei Qi (裴启)

à l’ère Longhe des Jin (晋隆和,

soit 367) et

intitulé « Yulin » ou « Forêt d’anecdotes » (《语林》) ;

il était déjà perdu sous les Sui, mais il en existe des extraits

dans des ouvrages postérieurs. Ce sont souvent de véritables

petites anecdotes sans importance, telle celle-ci rapportée

dans le « Taiping Guangji » (《太平广记》) ou recueil de l’Ere de la grande paix, grande encyclopédie compilée

sous les Song du Nord :

娄护字君卿,历游五侯之门,每旦,五侯家各遗饷之,君卿口厌滋味,乃试合五侯所饷之鲭而食,甚美。世所谓“五侯鲭”,君卿所致。

Au terme d’un

voyage, Lou Hu, dont le prénom social était Junqing, était

arrivé à la Porte des cinq princes où, chaque jour, des gens de

la maisonnée des princes venaient lui apporter des plats à

déguster ; s’étant lassé de ces mets délicieux, il prépara un

ragoût avec la viande et le poisson qu’on lui avait portés, et

trouva le mélange délicieux. C’est ce qu’on appela « le ragoût

des cinq princes » et c’est Junqing qui en est l’inventeur.

|

D’un autre

recueil, compilé un siècle plus tard, il reste

aujourd’hui trente-huit chapitres : ce sont les

« Histoires du temps et nouvelles anecdotes » ou « Shishuo

Xinyu » (《世说新语》).

Certaines de ces histoires ressemblent à des fabliaux

moraux, tel celui-ci tiré du volume « Les conduites

vertueuses » :

阮光禄在剡,曾有好车,借者无不皆给。有人葬母,意欲借而不敢言。阮后闻之,叹曰,“吾有车而使人不敢借,何以车为?”遂焚之。(卷上《德行篇》) |

|

Shishuo xinyu (Histoires du temps

et nouvelles anecdotes) |

Ruan Guanglu avait

jadis à Yan un char superbe qu’il ne refusait jamais de prêter.

Or, un jour, devant enterrer sa mère, un homme songea à le lui

demander pour transporter le corps, mais n’osa pas. L’ayant

appris, Ruan déclara en soupirant : « Si j’ai un char et que

personne n’ose me l’emprunter, à quoi sert-il ? » Alors il le

brûla.

Mais il y a aussi dans

ce recueil des anecdotes sur la littérature qui sont savoureuses

aujourd’hui encore, telle celle-ci :

阮宣子有令闻,太尉王夷甫见而问曰,“老庄与圣教同异?”对曰,“将无同。”太尉善其言,辟之为掾,世谓“三语掾”。(卷上《文学篇》)

Ruan Xuanzi avait

une grande renommée ; un jour, alors qu’il l’avait rencontré, le

gouverneur militaire Wang Yifu lui demanda : « La pensée de

Laozi et de Zhuangzi est-elle comparable à l’enseignement du

grand Confucius ? » A quoi Ruan répondit en trois mots : « Jiang

wu tong » [ils vont de pair mais ne sont pas pareils]. Le

gouverneur apprécia ces paroles et prit Ruan comme assesseur. On

l’appela désormais « l’assesseur aux trois mots ».

Et il y en a également

dans le registre comique, telle celle-ci, du volume

« Comportements absurdes »

刘伶恒纵酒放达,或脱衣裸形在屋中。人见讥之。伶曰,“我以天地为栋宇,屋室为裈衣,诸君何为入我裈中?”(卷下《任诞篇》)

Liu Ling s’adonnait

sans retenue à son penchant pour la boisson, si bien qu’il lui

arrivait d’enlever ses vêtements et de se promener tout nu chez

lui. Le voyant ainsi, on se moqua de lui, mais Liu Ling

rétorqua : « J’ai le ciel et la terre pour demeure, et ma maison

pour pantalon. Alors, messieurs, que faites-vous dans mon

pantalon ? »

Il y a d’ailleurs des

recueils de plaisanteries et histoires comiques depuis les Han

postérieurs, à toutes les époques. Mais le Shishuo xinyu

a inspiré toute une littérature d’anecdotes et propos divers. La

mode, cependant, va ensuite passer des histoires fantasques aux

histoires fantastiques.

… aux histoires

fantastiques et chuanqi

Le Traité de

littérature du « Livre des Sui » (《隋书》),

commissionné par l’empereur Taizong

des Tang et achevé en 636, comportait une Série de contes

extraordinaires, en trois volumes, traitant d’êtres surnaturels

et de prodiges, qui sont aujourd’hui perdus, mais dont on trouve

des citations dans divers ouvrages. Cependant, ces histoires

n’avaient pas de véritables descriptions littéraires. Les

récits, brefs, étaient concentrés sur l’intrigue, conçue comme

une sorte de fait divers propre à susciter la curiosité.

C’est sous les Tang que

se développe le xiaoshuo comme récit de fiction,

c’est-à-dire une œuvre fondée sur l’imaginaire, et non plus sur

des anecdotes de la vie courante. C’est surtout à partir du 8ème

siècle, qu’émerge ce nouveau courant, c’est-à-dire sous les

règnes des empereurs Xuanzong (唐玄宗)

et Suzong (唐肃宗),

et ce parallèlement à l’essor de la poésie. On voit alors

apparaître tout un fond d’histoires et de contes fantastiques

qui deviennent un genre en soi, le chuanqi (传奇),

colportant des récits nourris des mythes et légendes et des

croyances et superstitions populaires.

Raisons du

développement des chuanqi sous les Tang

Il y a plusieurs

raisons, à la fois économiques et sociales, au développement de

ces récits populaires à cette époque.

D’abord, l’empire

unifié crée une formidable croissance économique qui entraîne

des bouleversements sociaux, et en particulier le développement

de la classe des marchands et de toute une nouvelle société

urbaine, avide de divertissements ; or ceux-ci sont en grande

partie fondés sur l’art des conteurs, qui sont alors la source

d’une littérature orale, fondement du xiaoshuo.

Par ailleurs, la

période Tang est aussi une époque de développement du

bouddhisme ; les prédicateurs utilisaient, pour attirer leur

auditoire, tout un corpus de récits simplifiant la pensée

bouddhique en récits colorés et faciles à comprendre ; les

foires des temples devinrent des lieux où se produisaient les

conteurs. Ces récits étaient des histoires tirées des Jâtaka,

les vies antérieures de Bouddha, ou de l’hagiographie

bouddhique. Ils étaient contés sous forme de chantefables,

mélanges de récits parlés et de parties chantées ou shuochang

(说唱).

Enfin, à l’autre bout

de l’échelle sociale, on trouve une raison liée aux examens

impériaux : les candidats avaient intérêt à se faire connaître

de personnages hauts placés et, pour ce faire, écrivaient des

poèmes ou de courts essais en prose qui leur étaient dédiés.

Mais des chuanqi ont aussi été écrits dans ce but : ils

circulaient sous forme de rouleaux contenant des illustrations

et des poèmes, créant un style hybride, entre classique et

populaire, qui était très prisé. Ils contribuent à

l’amélioration stylistique des contes et chuanqi.

Cette combinaison de

facteurs est spécifique des Tang, mais le premier facteur de

développement des xiaoshuo à l’époque, celui représenté

par la constitution d’un public spécifique grâce à l’essor

urbain entraîné par la croissance économique, est un facteur que

l’on retrouve à diverses périodes, et jusqu’à aujourd’hui.

Aux sources du

chuanqi : le Gujing Ji

|

Mémoire sur un miroir ancien (édition

2012) |

|

A la période

charnière entre les Sui et les Tang paraît un « Mémoire

sur un miroir ancien » ou Gujing Ji (《古镜记》)

de Wang Du (王度)

qui fait figure de prototype du chuanqi. Il est

dans la lignée des récits merveilleux des Six Dynasties,

mais sans leur côté édifiant et avec une extension

géographique du domaine des esprits et démons, non plus

confinés dans de vagues contrées et montagnes

lointaines, mais désormais dans les villes, à proximité

des hommes. Le texte est complexe et l’œuvre d’un lettré

cultivé : mort en 625, Wang Du était historien et

annaliste ; il fut censeur, puis correcteur des archives

impériales.

Le Gujing Ji

est une série de douze récits liés entre eux par le

miroir du titre, qui mêlent habilement faits et fiction.

Il s’agit d’un miroir magique offert au narrateur, qui,

comme tout miroir de bronze dans la tradition taoïste,

permet de déceler les démons cachés sous une apparence

humaine et d’éloigner les esprits mauvais ; au cours

d’un voyage aux |

épisodes multiples, il

réalise divers prodiges pour protéger les protagonistes.

Ce miroir, cependant,

décrit avec précision, ne ressemble à aucun objet connu de

l’histoire de l’art chinoise, et celle des miroirs de bronze en

particulier : il mêle des éléments de diverses périodes et il

est bordé de caractères indéchiffrables. Il se présente, dès

l’abord, comme un miroir fantasmé, un « miroir de nulle part » ;

mais, procédant par allusion (yingshe

影射)

en jouant avec les symboles, cosmologiques, numériques et

autres, dans un contexte historique et taoïste, mais incorporant

des éléments bouddhistes et confucianistes, il finit par être

une métaphore, représentative d’une pensée et d’une culture.

A la fin de l’histoire,

il prédit la chute de l’empereur Yang et de la dynastie des Sui

(en 617). Le Gujing Ji peut donc se lire aussi comme une

allégorie politique.

Floraison du chuanqi

à partir du 8ème siècle

Le Gujing Ji a

été suivi, au début des Tang, de recueils d’histoires et

anecdotes, dont une « Histoire de Bu Jiangzong, le singe blanc »

(《补江总白猿传》),

dont l’auteur est inconnu, et qui raconte l’aventure survenue au

général Ouyang He (欧阳纥),

de la dynastie des Liang, au sixième siècle – le texte est

d’ailleurs conservé sous ce titre : sa femme ayant été enlevée

par un singe blanc, il la sauva, mais elle donna naissance à un

enfant ayant le faciès du singe. Lu Xun considère qu’il s’agit

d’un genre de texte écrit pour nuire à la réputation de

quelqu’un. Il utilise les ficelles des récits merveilleux des

Six Dynasties, mais il n’a pas l’intérêt du récit de Wang Du.

|

Dans un autre

style, le Youxianku ou « Voyage à la caverne

des immortelles » (《游仙窟》)

de Zhang Zhuo (张鷟)

– ou Zhang Wencheng (张文成)

- est un autre récit célèbre, datant de la jeunesse de

l’auteur, sous l’interrègne de Wu Zetian : le narrateur

raconte comment, au cours d’un voyage, il rencontra deux

jeunes filles avec lesquelles il passa une nuit à

festoyer, échanger des vers et autres menus plaisirs.

C’est écrit dans un style hybride, en usant de l’art du

parallélisme du pianwen (骈文),

avec force poèmes, mais sans dédaigner les expressions

« vulgaires » qui |

|

Le Youxianku, édition ancienne

conservée au Japon |

donnent de la

fraîcheur au texte. L’auteur fut très populaire en son temps,

mais aussi très critiqué.

C’est surtout à partir

des ères Kaiyuan (开元)

et Tianbao (天宝)

du règne de l’empereur Xuanzong (唐玄宗),

soit entre 713 et 756, qu’a lieu la véritable floraison des

chuanqi, le plus souvent de la plume de lettrés pétris de

culture classique et souvent historiens, occupant des fonctions

officielles.

|

Illustration du Conte de l’oreiller |

|

Parmi ceux-ci,

par exemple, Shen Jiji (沈既济),

auteur des « Annales de l’ère Jianzhong » (《建中实录》),

était un historien réputé. Mais il est aussi l’auteur

d’un « Conte de l’oreiller » (《枕中记》),

qui figure dans le Taiping Guangji sous le titre

de « Lü Weng » (《吕翁》),

à titre d’exemple de xiaoshuo. Ce Lü Weng est un

taoïste qui, en route vers la ville de Handan (邯郸),

fait halte dans une auberge où il rencontre un jeune

voyageur, Lu Sheng, qui est profondément abattu. Lü

Weng lui offre un |

oreiller, et

l’autre, en rêve,

épouse la jeune fille de ses rêves, réussit les examens

impériaux, est nommé préfet de la capitale, mène une expédition

victorieuse contre les barbares, devient ministre et censeur

impérial, et finalement premier ministre. Cela attire les

jalousies ; calomnié, il est condamné au bannissement, mais

rappelé par l’empereur, et il finit ses jours au service de

l’Etat sans pouvoir se retirer pour mourir en paix.

Quand Lu Sheng se

réveille, il se rend compte qu’il a rêvé, mais la leçon est

prise ; il remercie le taoïste :

“夫宠辱之道,穷达之运,得丧之理,死生之情,尽知之矣:此先生所以窒吾欲也。

敢不受教!”

稽首再拜而去。

« Vous m’avez montré la voie des honneurs et celle de la honte,

le cycle de la fortune et de la misère, les lois du succès et du

malheur, les principes de vie et de mort ; j’ai bien compris,

monsieur : vous avez voulu mettre un frein à mes désirs. Comment

pourrais-je oublier cette leçon ?

Il se prosterna

avec déférence et s’en fut. »

Il s’agit d’une

histoire de rêve, inspirée d’une histoire des Six Dynasties :

« A la recherche des esprits » (《搜神记》)

de Gan Bao (干宝).

On retrouve d’ailleurs l’intention édifiante courante dans les

récits de cette période. Mais c’est un récit basé sur la longue

tradition du rêve héritée de Zhuangzi, qui en inspirera bien

d’autres, dont le célèbre « Conte de Handan » (《邯郸记》)

de Tang Xianzu (汤显祖)

sous la dynastie des Ming.

Mais, dès le neuvième

siècle, le « Conte du rêve de Qin » (《秦梦记》),

écrit à la première personne par Shen Yazhi (沈亚之),

est une autre variation sur le même thème, d’un auteur qui a

également écrit deux autres « Rêves étranges » (《异梦录》),

ainsi qu’une « Plainte de la rivière Xiang » (《湘中怨》),

chuanqi sur un autre thème, fantastique celui-là : celui

de la jeune fille rencontrée un jour, mais qui s’avère être du

gynécée d’un dragon, et doit donc repartir…

|

Le thème du

rêve, enfin, a inspiré un célèbre chuanqi à un

autre auteur de la même époque : Li Gongzuo (李公佐).

Parmi les quatre récits de lui qui nous sont parvenus,

« L’histoire du gouverneur de Nanke » (《南柯太守传》)

est le plus connu. C’est l’histoire d’un jeune homme que

l’on ramène ivre mort chez lui. La tête sur son

oreiller, il voit deux messagers apparaître et lui

présenter un ordre l’appelant à la cour. Il monte sur

leur char, qui s’engage dans une cavité creusée dans le

tronc d’un vieil acacia. Ils traversent des |

|

L’histoire du gouverneur de Nanke

(lianhuanhua) |

contrées sauvages et

parviennent à une grande ville dont les murailles portent

l’inscription : « Paisible royaume du Grand Acacia »

(“大槐安国”).

On retrouve ensuite le

thème de la « source aux fleurs de pêchers » de Tao Yuanming (陶淵明)

: le jeune homme épouse la fille du souverain, est fait

gouverneur de Nanke, et jouit de la plus haute considération.

Mais au bout de trente ans, il subit une défaite en allant

combattre un royaume ennemi. Il est destitué, la princesse

meurt, le souverain n’a plus confiance en lui et le bannit… sur

quoi le jeune homme se réveille. En examinant les racines de

l’acacia, il découvrira une colonie de fourmis présentant une

organisation semblable à celle du royaume vu en rêve.

Le récit estompe ainsi

la frontière entre réalité et illusion, ce qui lui donne plus de

profondeur que le récit du « Conte de l’oreiller ». Il sera lui

aussi adapté sous les Ming par Xiang Tianzu (汤显祖),

sous le titre « Le conte de Nanke » (《南柯记》).

|

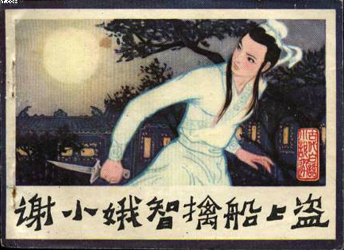

Xie Xiao’e |

|

Li Gongzuo a

laissé trois autres chuanqi dont l’un est une

histoire de vengeance exercée par une jeune fille dont

les parents ont été tués par des brigands : « L’histoire

de Xie Xiao’e » (《谢小娥传》)

comporte en outre une intrigue originale, l’identité des

assassins ayant été dévoilée à la jeune héroïne – en

rêve à nouveau – sous forme de rébus à déchiffrer.

L’histoire sera également reprise sous les Ming. Cette

histoire de vengeance n’est pas sans rappeler celle de

Nie Yinniang (聶隱娘)

par Pei Xing (裴铏),

mais sans développer le personnage de Xiao’e en

véritable nüxia. |

Liens avec la

poésie

A partir de la seconde

moitié du huitième siècle, le chuanqi se développe en

parallèle avec la poésie, dont c’est un âge d’or. Au début du

neuvième siècle, le grand poète Bai Juyi (白居易)

se lie d’amitié avec l’historiographe devenu en 805 grand maître

de cérémonie à Chang’an : Chen Hong (陈鸿).

|

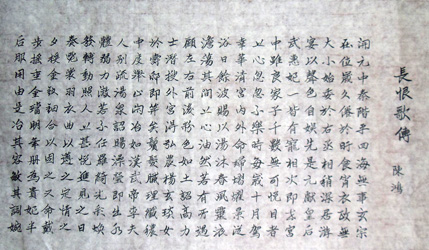

Au début de

l’ère Yuanhe (元和),

celui-ci écrit une « Histoire du chant de l’éternel

regret » (《长恨歌传》)

qui raconte l’histoire, romantique et tragique à la

fois, de la concubine Yang Guifei (杨贵妃),

favorite de l’empereur Xuanzong, sacrifiée en raison de

l’incompétence et des erreurs de son cousin Yang

Guozhong. C’est cette « Histoire du chant de l’éternel

regret » qui inspira ensuite le célèbre poème de

|

|

L’histoire du chant de l’éternel regret |

Bai Juyi « Le chant de

l’éternel regret » (《长恨歌》),

lui-même source d’inspiration d’un grand nombre d’opéras et de

films.

|

L’histoire de Li Wa |

|

Mais Bai Juyi

avait aussi un frère cadet vice-directeur de service

ministériel à la capitale et auteur de chuanqi :

Bai Xingjian (白行简).

Le Taiping Guanji contient l’un de ses récits, « L’histoire

de Li Wa » (《李娃传》),

qui raconte comment le fils d’une grande famille de

Chang’an devient esclave de sa passion pour la

courtisane Li Wa, et finit pleureur dans les cortèges

funèbres, puis mendiant ; Li Wa finira par le sauver et

il l’épousera après s’être réconcilié, grâce à elle,

avec son père. C’est l’un des chuanqi les plus

célèbres de la période, une histoire morale, mais

critique de l’institution du mariage traditionnel, qui a

inspiré maints opéras. |

Bai Xingjian a aussi

écrit un « Conte des trois rêves » (《三梦记》)

regroupant trois histoires qui élaborent des intrigues

impliquant chacune un rêve.

Un autre auteur de

chuanqi proche de Bai Juyi fut Yuan Zhen (元稹).

Poète lui-même, il composa dans sa jeunesse des odes avec Bai

Juyi. D’après sa biographie qui figure dans l’Histoire des Tang,

on parlait à l’époque des poètes Yuan et Bai, définissant un «

style de l’ère Yuanhe » (‘元和体’).

|

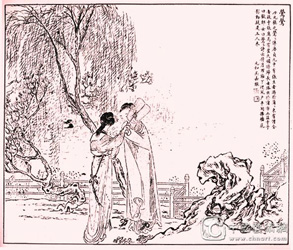

De ses contes,

il ne reste que « L’histoire de Yingying » (《莺莺传》),

mais elle est célèbre. Intitulée aussi « Rencontre avec

une immortelle » (《会真记》),

l’histoire raconte la rencontre d’un jeune lettré,

Zhang, avec la jeune Yingying et sa mère au monastère de

Pujiu où ils ont fait halte au cours d’un voyage. Zhang

tombe amoureux, les deux jeunes gens passent un mois

ensemble dans la ‘chambre de l’ouest’, puis Zhang

repart. Il échoue aux examens départementaux, se fixe

dans la capitale, tente de revoir Yingying, mais chacun

se marie de son côté. Ayant tenté de la revoir une

ultime fois, il n’obtient d’elle qu’un poème. |

|

L’histoire de Yingying |

Le récit a donné lieu

à d’innombrables adaptations. Il a été d’abord développé en

« Ballade de la Chambre de l’Ouest » (《弦索西厢》)

par Dong Jieyuan (董解元)

sous les Jin, puis cette version a ensuite été adaptée en

opéras, et d’abord en opéra zaju par Wang Shifu (王实甫)

sous les Yuan, sous le titre « Conte de la Chambre de

l’Ouest » ou Xixiangji (《西厢记》).

Cette même histoire a

enfin été adaptée au cinéma : produit par Li Minwei (黎民伟)

et réalisé par Hou Yao (侯曜)

en 1927, le film nous est parvenu sous le titre français « La

Rose de Pushui » (《西厢记》).

Avec le chuanqi,

le xiaoshuo acquiert ainsi des lettres de noblesse. Tous

ces récits alimentent sous les Tang des recueils célèbres, comme

le « Recueil des mystères et prodiges » (《玄怪录》)

de Niu Sengru (牛僧孺).

Mais l’aspect extraordinaire ou fictionnel est souvent gommé,

comme chez Li Gongzuo. On assiste ainsi parfois à la fin à une

véritable déconstruction de l’étrange du récit qui ouvre la voie

à des récits beaucoup plus réalistes.

A la fin de la période

Tang, les xiaoshuo se sont développés selon trois axes

thématiques principaux, à partir des contes fantastiques de la

période des Six dynasties : histoires de fantômes et aventures

extraordinaires, histoires d’amour faisant à l’occasion

intervenir des événements ou des êtres étranges, et des

histoires de héros et héroïnes

précurseurs de la littérature de

wuxia.

Ce sont des récits écrits par

des lettrés, à des fins de divertissement.

Le développement du

xiaoshuo va se poursuivre sur ces bases sous les Song, sous

l’impulsion des facteurs propres à la période.

|

|