|

|

A Cheng 阿城

Présentation 介绍

par Brigitte Duzan, 6 septembre 2009, actualisé 7 septembre 2019

|

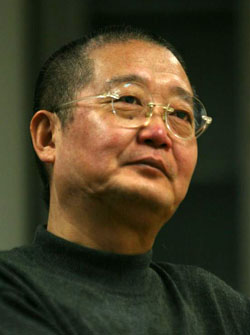

A Cheng (ou Ah

Cheng selon les transcriptions) fait partie des grands

auteurs chinois nés avec la République populaire, ou peu

s’en faut en ce qui le concerne. Il est universellement

connu pour sa trilogie des « rois », et surtout pour la

première de ces trois nouvelles « Le roi des échecs » ;

elle marquait ses débuts en tant qu’écrivain, mais dès

sa publication, en 1984, elle bouleversa le monde des

lettres chinois.

Enfance

A Cheng est né

à Pékin, le 6 avril 1949. Dans son autobiographie qui

figure en avant-préface du « Roi des échecs », il

explique avec humour :

« Je

m’appelle Acheng, nom de famille Zhong. […] Né le jour

de la fête de Qingming, je suis arrivé comme par

étourderie au moment où les Chinois célébraient leurs

|

|

A Cheng (IC Photo) |

morts… Six mois plus

tard était fondée la République populaire de Chine.

Ainsi peut-on dire que j’appartiens à l’ancienne société…. »

Il a par ailleurs

commenté ainsi le prénom que lui ont choisi ses parents, et dont

il a fait son nom de plume (en deux caractères séparés) :

…父母在包围北平的共产党大军里,为我取名叫个“阿城”,虽说俗气,却有父母纪念毛泽东“农村包围城市”革命战略成功的意思在里面。

… mes parents ayant

fait partie de la grande armée communiste qui a encerclé

Beiping, ils ont choisi pour moi le prénom Acheng, prénom bien

ordinaire, mais qui traduit leur intention de commémorer la

réussite de la stratégie révolutionnaire de Mao Zedong qui

consistait à faire encercler les villes par la campagne…

(texte introductif du recueil《闲话闲说》)

Son père, Zhong

Dianfei (钟惦棐),

était un théoricien réputé du cinéma et sa mère travaillait aux

studios de Pékin. Son père était membre du Parti communiste,

mais souffrait de voir l’emprise croissante de la politique et

de la bureaucratie sur la création artistique, et

cinématographique tout particulièrement ; pendant la campagne

des « Cent fleurs », en 1957 (1), il écrivit un article

dénonçant cette ingérence : dénoncé comme « droitier », il fut

de ceux envoyés « à la campagne ».

Pour subvenir aux

besoins de la famille, la mère fut obligée de vendre les livres

de la bibliothèque familiale. A Cheng, chargé de les apporter

chez le marchand, se mit alors à les lire systématiquement avant

qu’ils ne disparaissent. A huit-dix ans, il lut ainsi, outre les

grands classiques chinois, les auteurs russes et français qui

formaient alors la base de la culture des lettrés chinois :

Tolstoï, Dostoïevski, Balzac, Hugo…

Le père fut réhabilité

en 1960 et fit alors entrer son fils au lycée « n° 4 » de la

capitale, celui des enfants des dirigeants du Parti : il s’y

trouva en même temps que Bei Dao et Chen Kaige (qui devait plus

tard réaliser un film adapté de la nouvelle « Le roi des

enfants »).

Eveil

d’une vocation

En 1966, au début de

la Révolution culturelle, ses parents sont envoyés à la

campagne, lui aussi : il a juste terminé ses études secondaires.

Il est un de ces « Jeunes instruits » (知青)

qui vont

y passer « guère plus de dix ans » comme il le dit lui-même dans

son autobiographie.

Il est d’abord envoyé

au Shanxi, où il découvre le dessin et la peinture, puis en

Mongolie intérieure, et enfin au Yunnan, dans la région de

Xishuangbanna,

où il passe beaucoup de temps à dessiner et fait la connaissance

du peintre Fan Zeng (范曾) qui devient son ami et mentor (2).

En même temps,

reprenant une très ancienne tradition chinoise qui a nourri la

littérature et l’opéra, A Cheng cultive un autre don : celui de

conteur. A leurs heures de loisirs, il raconte des histoires à

ses amis et aux paysans avec lesquels ils vivent, adaptant des

récits chinois ou étrangers. Tirant sur les souvenirs de ses

lectures, il leur raconte ainsi une « Anna Karénine » à sa

façon, découpée en épisodes qui s’étalent sur plusieurs mois.

Tous ces récits viendront par la suite alimenter ses écrits.

La

trilogie des « rois »

En 1979, A Cheng

revient à Pékin, grâce à son ami Fan Zeng qui le fait entrer

comme directeur artistique à la maison d’édition Shijie tushu

(世界图书出版公司) :

outre la rédaction, il s’occupe des maquettes et des

illustrations. Sa réputation se répand dans le monde

artistique ; il fréquente en particulier le groupe dit « des

étoiles » (星星

xīngxīng)

, groupe de peintres avant-gardiste et contestataires où il

rencontre l’écrivain et critique

Li Tuo (3) qui le persuade

d’écrire les histoires qu’il racontait pendant qu’il était

« jeune instruit » au Yunnan.

|

« Le roi des

échecs »《《棋王》》 |

|

A Cheng écrit ce premier

livre d’une traite, sous le coup de l’inspiration,

pratiquement sans retouche. C’est 《棋王》ou « Le roi des

échecs ». La nouvelle est publiée en juillet 1984, dans

la revue littéraire de Shanghai

《上海文学》:

le succès est immédiat et le livre secoue le monde

littéraire chinois, à un moment où les écrivains chinois

n’étaient guère sortis, à quelques exceptions près, du

« roman psychologique » doublé d’une réflexion sur la

société chinoise. Par ailleurs, alors que ses

contemporains s’attachaient à décrire les désordres et

le chaos de la période écoulée, A Cheng, lui, s’attarde

sur des scènes paisibles, en harmonie avec la nature, où

l’individu doit savoir trouver un bonheur simple. C’est

le début de ce qu’on a appelé le mouvement de

« recherche des racines », A Cheng en représentant, en

quelque sorte, le courant « du nord » et Han Shaogong

celui « du sud ». |

Fort de cette toute nouvelle

gloire, A Cheng démissionne de son poste pour se consacrer à

l’écriture de scénarios et à l’adaptation de films. Il collabore

d’abord avec le réalisateur (de la quatrième génération) Teng

Wenji (滕文骥)

qui travaille alors aux studios de Xi'an. Ils font deux films

ensemble, dont une adaptation de 《棋王》, mais sans grand succès. A

Cheng se tourne alors vers Xie Jin (谢晋), l’un des grands maîtres

de la quatrième génération des réalisateurs chinois, et adapte

pour lui le roman de Gu Hua 《芙蓉镇》(Fúróng

zhèn, ou « le

village des hibiscus »).

Le film sort en 1986 ; servi par

d’excellents acteurs, dont Jiang Wen, c’est un succès. Mais le

réalisateur s’est fâché à cette occasion avec A Cheng qui ne lui

avait remis qu’un scénario elliptique, sous le prétexte que rien

ne sert de rédiger de longues descriptions, car le réalisateur

fait de toutes façons ce qu’il a en tête. Le problème, c’est

qu’il était payé pour l’ensemble, non au caractère, il a donc

touché la totalité de son cachet, et Xie Jin a refait le

scénario… (4)

|

Mais ce n’est sans doute

pas son souci principal à ce moment-là (et à aucun

moment sans doute : l’écriture de scénario semble n’être

pour lui qu’une manière d’assurer ses fins de mois). En

cette année 1985, il écrit en effet les deux autres

volets de sa trilogie des « rois » : « Le roi des

arbres » (《树王》) et « Le roi des enfants » (《孩子王》). Ce

sont les chefs d’œuvre absolus de la littérature

post-maoïste. C’est une réhabilitation de la culture

après la Révolution culturelle, plus profonde qu’une

simple « recherche des racines » ; A Cheng y développe

l’un de ses thèmes favoris : le culte du livre et de

l’écrit, qui remonte sans doute à son enfance, mais

prend toute sa profondeur dans un contexte où chaque

livre était devenu un trésor rare à préserver.

Ces livres développent

surtout un autre thème majeur chez A Cheng : la

réhabilitation de l’individu dans la société, longtemps

méprisé au profit de la collectivité ; mais la

préservation des valeurs est désormais le fait, non plus

de |

|

« Le roi des

arbres » (《树王》) et

« Le roi des enfants »

(《孩子王》) |

héros hors du commun, de héros

« positifs », mais de l’homme ordinaire, dont les exploits sont

humains : le roi des arbres défend un arbre (symbolique) jusqu’à

la mort, et le roi des enfants dépense toute son énergie à

éduquer les enfants du village ; lorsqu’il doit quitter son

poste, il est content de leur laisser au moins son dictionnaire…

Il se dégage de ces récits une grande sérénité : les souffrances

infligées par l’histoire sont en toile de fond, les personnages

s’efforcent de préserver quelques moments de bonheur tout simple

au milieu de l’adversité, clé d’une existence harmonieuse et

pacifiée qui est celle du sage bouddhiste ou taoïste.

D’ailleurs, A Cheng revendique

pour lui-même cet idéal de simplicité qui est celui du lettré

chinois de tous les temps :

« En 1979, je suis rentré à

Pékin où je me suis marié. J’ai trouvé un travail, j’ai eu un

enfant… Une telle expérience ne dépasse pas l’imagination d’un

Chinois moyen. J’ai vécu comme tout le monde, et je vis comme

tout le monde, à la seule différence près que j’écris. Pour

subvenir aux dépenses familiales, j’envoie les textes là où on

les imprime... Comme un menuisier qui part chaque jour au

travail, je suis un artisan. Je suis comme tout le monde, je

n’ai rien de différent. »

(avant-préface au « Roi des

Echecs

traduction Noël Dutrait)

Après la trilogie

|

« Recueil » |

|

A Cheng écrit

cette même année une série de six courtes nouvelles qui

seront publiées dans un recueil avec « Le roi des

échecs », et sous le même titre :

《会餐》(huìcān,

un banquet),《树桩》(shùzhuāng,

la

souche) , 《周转》 (zhōuzhuǎn,

roulement de fonds),《卧铺》(wòpù,

la couchette),《傻子》(shǎzi,

l’idiot)

et

《迷路》(mílù,

perdre son chemin) (5).

En 1986, il

publie une série de textes très courts écrits pendant

les deux années qui précèdent, évoquant des paysages,

des personnages ou des situations spécifiques des

régions où il a vécu pendant ses années « à la

campagne », et regroupés sous le titre

《遍地风流》

(biàndì

fēngliú),

que Noël Dutrait traduit par ‘hommes remarquables de

tous horizons’ et que l’on pourrait aussi bien traduire

par ‘histoires de paysages’. Ce sont des textes

poétiques, qu’A Cheng a désavoués par la suite |

en les trouvant trop

peu naturels, mais qui

reprennent la grande tradition du

笔记小说

(bǐjì

xiǎoshuō) :

de brefs écrits qui peuvent être des essais ou de simples notes.

En 1987, A Cheng élit

domicile aux Etats-Unis, se partageant entre l’écriture de

scénarios (4) et celle de notes du genre

笔记

bǐjì,

devenu son genre de prédilection, qu’il publie dans diverses

revues. Il rentre en Chine à la fin des années 90, mais, depuis

1994, où ont été publiés, sous le titre《闲话闲说》(xiánhuà

xiánshuō),

des textes écrits entre 1987 et 1993 (6),

dans l’ensemble, ses publications se font rares. On ne peut

guère citer que les articles du genre

随笔

(essais informels,

écrits « au fil de la plume ») parus dans chacun des numéros de

la revue 《收获》(shōuhuò,

la

moisson) en 1997 et 1998, vingt-deux au total. En revanche, il

n’écrit plus de nouvelles. On dit qu’il avait initialement

l’intention d’écrire huit « rois » ; on espère toujours lire un

jour les cinq derniers…

Il a récemment donné

une interview au magazine ‘Oriental Outlook’ où perce une

certaine amertume : il définit l’écrivain comme un mendiant et

lui-même comme une personne sans identité ; c’est le meilleur

témoignage de l’humour glacial et du caractère acerbe et sans

concessions de sa vision actuelle des choses :

http://www.danwei.org/art/ah_cheng_on_making_a_living_as.php

Après 2005…

Au début des années

2000, A Cheng a été écrivain en résidence au Centre culturel du

département des médias de Taiwan, à Taipei. En 2004, il a écrit

le scénario du film « The Go Master » (《吴清源》)

de Tian Zhuangzhuang (田壮壮)

(4),

puis, en 2005, été membre du jury de la 62ème

Biennale de cinéma de Venise.

|

En 2006, il

commence à travailler avec le peintre Liu Xiaodong (刘小东),

comme responsable des images d’archives du projet

« Domino », et se partage dès lors entre ses activités

de scénariste et d’écrivain et son travail pour des

projets artistiques. En 2007, il écrit le script d’une

nouvelle version de l’opéra Turandot, mais il est aussi écrivain

en résidence à l’université Lingnan de Hong Kong. Puis,

en 2008, il est consultant en chef de la Compagnie des

Arts et représentations polyvalentes de |

|

Kungfu Poem |

Pékin pour leur pièce

dansée « Kungfu Poem ». Il

est aussi curateur du pavillon de la Chine à la Biennale

d’architecture de Venise.

En juillet 2012, A

Cheng a été consultant dans le cadre du projet Hotan de Liu

Xiaodong (《刘小东在和田》)

– un projet de deux mois dans le désert du Xinjiang, sous des

tentes ; l’un des curateurs était

Ou

Ning (欧宁)

qui en a profité pour rencontrer et interviewer des écrivains du

Xinjiang, ce qui fournira la base du numéro 12 de

Chutzpah/Tiannan « Xinjiang Time », sorti en décembre 2012

…

Les peintures

réalisées pour le projet Hotan :

http://hotan.artnow.com.cn/en/index.aspx?tid=4

Notes

(1) La collectivisation à marche

forcée instaurée en 1955 entraîne une crise agricole dès avril

1956 ; sous l’impulsion de Zhou Enlai, le programme est

suspendu. La récolte de l’été 1956 est désastreuse, la crise

agricole s’étend au secteur industriel et urbain en freinant les

capacités d’investissements. Cette crise entraîne à son tour une

libéralisation politique : il s’agit de restaurer la confiance

dans le Parti. Celui-ci tend la main aux intellectuels et aux

jeunes dont le mécontentement est le plus menaçant en lançant la

« Campagne des Cent Fleurs » (百花运动) (discours de Mao du 2 mai

1956). En échec sur la plan économique, Mao tente de reprendre

la main sur le plan politique. Le mouvement est renforcé en

février 1957 par le mouvement de « rectification » (discours sur

« La juste solution des contradictions au sein du peuple »).

C’est à ce moment-là que les Chinois sont invités à exprimer

leurs critiques des excès du régime. La contestation explose,

entraînant, en juin 1957, un mouvement de

répression « anti-droitiers » qui dure jusqu’en septembre et se

traduit par l’arrestation de centaines de milliers de cadres et

d’intellectuels qui sont « envoyés à la campagne » (下乡

xiàxiāng).

(2) A Cheng était effectivement

très doué en peinture, et, dans ce domaine, son style était

aussi critique que ses écrits. En 1976, par exemple, au moment

des manifestations marquant la disparition de Zhou Enlai, il a

réalisé un portrait de l’ancien premier ministre qui fut célèbre

à l’époque et fut ensuite publié dans le n° 3 de Jintian (le

journal fondé par

Bei Dao), en novembre 1978. On

y voit un Zhou Enlai au visage fatigué tranchant sur l’image

pimpante et souriante des photos officielles et des affiches de

propagande de l’époque.

(3) Né en 1939, auteur de

nouvelles, critique littéraire et de cinéma, auteur d’un essai

sur la modernisation du langage cinématographique qui influença

la cinquième génération de réalisateurs (ceux sortis en 1982 de

l’institut du cinéma de Pékin, la première génération après la

Révolution culturelle). Il faut aussi le mentor de

Yu

Hua et

Su Tong et édita plusieurs

volumes de nouvelles.

(4) Une autre controverse a

éclaté plus récemment, pour le film

de Tian

Zhuangzhuang (田壮壮)

« The Go Master » (《吴清源》Wu

Qingyuan),

sorti en 2006, dont A Cheng a écrit le scénario. Nombre de

critiques se sont demandés dans quelle mesure le réalisateur

l’avait vraiment suivi.

A Cheng a expliqué

à cette occasion que le réalisateur ne devait rien à son

scénariste, mais qu’il était responsable vis-à-vis de ses

producteurs…

A Cheng a écrit d’autres

scénarios pendant qu’il vivait aux Etats-Unis : celui de « Full

moon in New York » (《人在紐約》) de Stanley Kwan en 1990, et de

« Painted Skin » (《画皮之阴阳法王》) de King Hu (胡金铨) en 1993.

Surtout, c’est lui

qui est l’auteur du scénario du chef-d’œuvre de Tian

Zhuangzhuang réalisé en 2002 : le remake du grand classique de

Fei Mu « Printemps dans une petite ville » (《小城之春》).

(5) Ces nouvelles, sauf la

seconde, sont incluses dans le recueil paru aux éditions de

l’Aube sous le titre de la dernière (Perdre son chemin). Le

recueil inclut également quatre textes tirés de 《遍地风流》

sous le titre « Au fil du chemin ».

(6) Traduits en français sous le

titre « Le roman et la vie ».

En complément

On peut lire l’interview sur ses

années au Yunnan donnée à Berkeley, fin janvier 1987, alors

qu’il venait d’arriver aux Etats-Unis, dans l’anthologie

« Modern Chinese writers, self-portrayals » que l’on trouve en

ligne (en anglais), numérisée par google :

http://books.google.fr/books?id=CNAwX9FjrnUC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=zhong+acheng&

source=bl&ots=px9mXCyzj8&sig=mNBVFDPSrRVoBgi7DhrVP5rZCmo&hl=fr&ei=O9KgSrqz

DOOMjAet5si-Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7#v=onepage&q=zhong%20acheng&f=false

Traductions en français :

Les principales œuvres d’A Cheng

ont été traduites en français par Noël Dutrait et publiées aux

éditions de l’Aube :

-

Perdre son chemin (1991 – 2001 pour

l’édition de poche)

-

Les trois rois (1994)

-

Le roman et la vie (1995)

-

Injures célestes (2004, parues sous

le titre de Chroniques en 1992)

Autre traduction :

-

Le vieux chanteur, nouvelle de

1984, trad. Noël Dutrait, dans l’anthologie La remontée

vers le jour,

Alinéa, 1988, pp. 177-185.

La plupart de ces courts textes, dans leur version originale en

chinois, sont regroupés dans le recueil paru en 2005 sous le

titre

《阿城,精选集》aux

éditions

北京燕山出版社.

A lire en complément :

La trilogie des Rois

« Le roi des échecs » : la nouvelle d’A

Cheng

et ses adaptations cinématographiques par

Teng Wenji et Tsui Hark

《炊烟》

«Fumée de cuisine»

阿城:《闲话闲说》中国世俗与中国小说 A Cheng :

Digressions sur les coutumes séculaires et la fiction en Chine

chapitre 27 La poésie Tang, la

musique et la vie quotidienne

chapitre 32 La

théorie des classes et l’expression wàngbā 忘八 / 王八

Club de lecture du

Centre culturel de Chine - Comptes rendus des séances 2019-2020

Séance 1 - octobre

2019 – A Cheng (阿城)

|

|