|

|

Rencontre avec la traductrice Emmanuelle Péchenart :

portrait

d’un pèlerin des lettres chinoises

par Brigitte Duzan, 7

octobre 2011

|

Emmanuelle

Péchenart. On voit son nom sur les livres les plus

divers traduits du chinois publiés ces derniers temps.

Des livres qui ont un point commun essentiel : ils sont

d’une très belle écriture, exigeants, difficiles à

traduire, et sont tous, chacun à sa manière, des œuvres

marquantes de la littérature contemporaine de langue

chinoise.

Au cours des

quatre derniers mois, on a ainsi vu paraître, traduits

(ou co-traduits) par elle, un roman majeur des lettres

taiwanaises contemporaines, en juin, un livre de poésie,

en juillet, et, en septembre, le dernier roman de

Bi Feiyu,

qu’elle accompagnait mardi 4 octobre lors de son

passage à la librairie le Phénix

pour le présenter.

Ce sont

évidemment les calendriers propres des éditeurs qui

expliquent cet emballement des publications. Il n’en

|

|

Emmanuelle

Péchenart |

reflète

pas moins le travail d’une traductrice qui ne se contente pas de

traduire tranquillement devant son ordinateur, son chat sur les

genoux, des textes qu’on lui a proposés, mais prend aussi de

temps en temps son bâton de pèlerin pour aller dénicher

l’éditeur idoine, capable de se passionner avec elle pour un

auteur découvert au hasard de ses lectures.

Parcours du pélerin

Tout a commencé au lycée Racine, au début des années 1970.

C’était en effet, à l’époque, le seul lycée parisien à offrir

des cours de chinois, dans le cadre de cursus bilingues et

trilingues. Ce n’étaient guère que deux heures par semaine, mais

suffisantes pour une bonne initiation, et surtout pour éveiller

l’intérêt et donner l’envie d’en apprendre plus. C’est ce qui

s’est passé.

LanguesO’, Fudan

Emmanuelle Péchenart est entrée en 1974 aux LanguesO’, comme on

disait alors. C’était encore l’époque héroïque. Le département

Chine avait de grand maîtres pour enseignants, François Cheng,

Jacques Pimpaneau, et alia ; c’était une pépinière dont on

retrouve aujourd’hui nombre de spécimens arrivés à maturité, en

particulier dans le domaine de la traduction.

L’étape suivante fut un stage de deux mois en Chine, pendant

l’été 1979. Le pays commençait juste à s’entrouvrir après la

mort de Mao ; les conditions de vie étaient encore très zen,

mais c’était un monde fascinant. Emmanuelle fit une demande de

bourse qui lui permit de partir deux ans, de l’automne 1980

jusqu’à la fin de l’été 1982. Elle partit avec sa camarade (et

future traductrice elle aussi)

Sylvie

Gentil, mais, pendant que celle-ci allait étudier à

Pékin, Emmanuelle se retrouva à l’université Fudan (复旦大学),

à Shanghai.

Institut d’art

dramatique de Pékin

| |

Institut central d’art dramatique |

|

Elle y resta un an. Période austère, seule dans une ville qui

avait beaucoup souffert sous Mao, et continuait une cure forcée

d’austérité. Au bout d’un an, elle partit à Pékin, à l’Institut

central d’art dramatique (中央戏剧学院), créé par Mao dès avril 1950, bastion du théâtre expérimental, mais

aussi pépinière de réalisateurs et d’acteurs de cinéma, dont

Jiang Wen (姜文),

qui y était

entré, justement, l’année précédente, en 1980.

En

outre, un bâtiment spécial était en construction pour les

étudiants étrangers, mais il n’était pas terminé. En fait,

dit-elle, cela n’a pas tellement changé, on a juste ajouté des

lampions rouges à l’entrée… Elle était donc mêlée étroitement à

la vie de l’établissement, se formant à la poésie et au théâtre

classiques et surtout à l’opéra. Son meilleur souvenir est un

festival d’opéra kunqu sur une scène à l’ancienne à

Suzhou dont elle a conservé des enregistrements pris sur le vif.

|

Si elle n’a pas

connu Jiang Wen, en revanche, elle a fait là la

connaissance de

Zhang Xinxin (张辛欣),

entrée elle aussi en 1980, pour étudier la mise en

scène. Elle allait cependant surtout devenir l’une des

figures marquantes du renouveau du roman chinois dans

les années 1980 ; en 1981, elle publia à Shanghai, dans

la revue Shouhuo (收获),

une nouvelle qui fit sensation, traduite plus tard par

Emmanuelle sous le titre « Sur

la même ligne d'horizon » (《在同一地平线上》).

Mais, pour

Emmanuelle, l’heure en était encore aux études. Elle

choisit pour sujet de maîtrise la pièce « La maison de

thé » (《茶馆》), grand classique post-49 de

Lao She (老舍)

dont elle fit aussi une nouvelle traduction.

Intermède

En 1982, de

retour à Paris, les études littéraires ne

|

|

Zhang Xinxin |

nourrissant pas tellement son homme, elle entra à l’Institut

français d’architecture, où elle

participa à des études sur

l’architecture et la ville en Chine avec Pierre Clément qui

dirigeait le département d'architecture comparée, et aussi plus

tard avec Françoise Ged, spécialiste de Shanghai et qui dirige

aujourd'hui l’Observatoire de la Chine contemporaine à la Cité

de l’architecture et du patrimoine.

Elle travailla sur Suzhou, publiant en 1985 un livre sur la

ville avec Pierre Clément (1), puis fut envoyée en mission à

Shanghai, en 1987, où elle entendit parler de…

Zhang Ailing (张爱玲).

Les études sur l’architecture asiatique durent cesser peu après,

faute de crédits, mais elle avait gagné dans l’histoire un sujet

d’étude autrement passionnant pour une jeune future traductrice.

De

retour en France, elle trouva à la bibliothèque de Jussieu les

œuvres de Zhang Ailing qui avaient été publiées dans les années

1950 à Hong Kong. Elle reprit ses études.

Doctorat

|

Viviane Alleton |

|

Elle

s’inscrivit pour préparer un DEA à l’EHESS (école des

Hautes Etudes en Sciences sociales) pour lequel elle fit

une étude comparée des traductions existantes du premier

chapitre de

« La véritables histoire d’AQ » (《阿Q正传》)

de

Lu Xun (魯迅).

Elle

continua par un doctorat sous la direction de Viviane

Alleton. Cette fois-ci, elle choisit

Zhang Ailing

pour sujet de thèse, et plus exactement ce qui reste

sans doute son plus grand chef d’œuvre, le plus

caustique et le plus personnel : « La Cangue d’or » (《金锁记》).Son

projet était d’en analyser le texte sous divers aspects

très précis (temps, descriptions, dialogues, etc…)

Sur ces

entrefaites, cependant, son mari fut envoyé pour deux

ans en mission en Centrafrique, et elle se retrouva à

Bangui, dans un environnement peu favorable à l’étude de

|

textes chinois. C’est là qu’elle apprit le décès de Zhang

Ailing, en septembre 1995, dans des circonstances dont le

caractère tragique lui apparut légèrement irréel ; elle se

sentait vraiment déconnectée.

Elle soutint finalement sa thèse en 2002, grâce au soutien de

Viviane Alleton qui ne la laissa pas abandonner. Mais elle avait

déjà commencé sa carrière de traductrice.

Traductrice de Zhang

Ailing et Zhang Xinxin, mais tant d’autres aussi

Emmanuelle Péchenart est surtout connue comme traductrice et

spécialiste de

Zhang Ailing (张爱玲)

et de

Zhang Xinxin (张辛欣) qu’elle a contribué

à faire connaître en France,

mais ce n’est pourtant qu’une toute petite partie émergée de

l’iceberg.

Zhang Ailing et Zhang

Xinxin

Elle a d’abord

connu Zhang Xinxin dont elle a traduit deux nouvelles publiées

chez Actes Sud – « Sur la même ligne d'horizon » (《在同一地平线上》), en

1987, et « Le courrier des bandits » (《封/片/连》),

co-traduit avec

Robin Setton, en 1989 – puis a participé à la traduction,

dirigée par Bernadette Rouis, de la série de textes de cet

auteur publiés en 1992 sous le titre « L’homme de Pékin »

(《北京人》).

Elle a aussi traduit et publié les textes fondamentaux de Zhang

Ailing, d’abord chez Bleu de Chine, puis à l’Aube et chez Robert

Laffont.

|

Aujourd’hui, elle a encore des traductions non publiées de ces

auteurs : un roman autobiographique de la première, des

nouvelles et des essais de la seconde. Elles ne semblent

cependant plus avoir la faveur des éditeurs. Mais Emmanuelle a

d’autres cordes à son arc : elle est constamment à la recherche

de nouveaux auteurs, de nouveaux textes, et s’en fait ensuite le

passeur et l’ardent défenseur.

On

ne peut pas tout citer, mais il faut dire un mot des deux

derniers livres qu’elle a traduits, ceux sortis juste avant

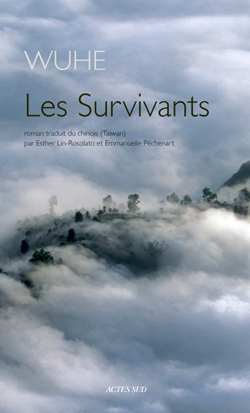

celui de Bi Feiyu : un roman taiwanais, « Les Survivants »

(《余生》)

de Wuhe (舞鹤),

et un recueil de poésie, « L’année des fleurs de sophora » de

Meng Ming (孟明).

Wuhe

Elle a traduit

« Les Survivants » (《余生》)

avec la traductrice d’origine taiwanaise Esther

Lin-Rosolato qui en

|

|

Les survivants |

avait entendu parler à Taiwan. Le roman a été publié en

juin dernier, dans la collection Lettres taiwanaises

d’Actes Sud dirigée par

Isabelle Rabut, Angel

Pino et Chan Hing-ho (2).

C’est un roman

d’une écriture très originale, d’un auteur dont on

parlait beaucoup à Taiwan, et dont on parle encore plus

maintenant que vient de sortir un film, « Seediq Bale »

(《赛德克·巴莱》),

qui a été présenté à la biennale de Venise le 1er

septembre dernier et reprend le même sujet (3), un

sujet dans l’air du temps mais peu connu jusqu’ici, concernant

le sort réservé aux aborigènes qui peuplaient l’île avant

l’arrivée des Chinois.

|

Meng Ming lors d’une lecture de ses

poèmes dans la cour de Cheyne, le 20 août 2011 |

|

Si le film est

une grosse production, et essentiellement démonstratif,

le roman, lui, est réflexif, offrant une longue

méditation en forme de monologue ininterrompu

sur ces événements. C’est un livre écrit au

rythme de la pensée,

ponctuée de temps à autre de rares points qui permettent à

l’auteur de reprendre son souffle. Le flot continu de la

réflexion se déroule ainsi sous nos yeux, un geste, un bruit, le

passage d’une ombre devant la fenêtre en déviant le cours, comme

dans la vie.

C’est un livre dans lequel on entre peu à peu, comme dans un

univers dans lequel il faut faire sa place avant de s’y sentir à

l’aise pour pouvoir accéder à la pensée qui s’y déroule. On

apprend à respirer avec chaque point, en symbiose avec l’auteur.

C’est du grand art, exigeant et très difficile à traduire, il y

a fallu un tandem hors pair,

beaucoup de temps, et la révision

minutieuse

|

d’Isabelle Rabut.

Le résultat est à la hauteur de l’original.

Meng Ming

Meng Ming est

un autre cas d’auteur difficile à traduire, cette fois

parce qu’il s’agit de poésie contemporaine et que la

poésie est la chose la plus ardue à traduire : parce

qu’il faut en rendre le rythme, la musique, qui n’est

pas seulement celle de la langue, mais celle de la

pensée du poète.

|

Cette fois,

Emmanuelle était seule devant le texte, mais en dialogue

avec l’auteur, poète chinois en exil en France depuis

1989. Elle a

le sentiment d’être restée fidèle au texte, au sens

comme à la forme,

comme une sorte de double du poète, de l’autre

côté du miroir de la langue.

C’est d’ailleurs pour elle une exigence

fondamentale pour toute traduction : restituer à chaque

texte son côté poétique entendu en ce sens, une fusion

étroite de la forme et de la signification. Ce qui

implique aussi un choix

|

|

Ma Desheng |

exigeant des textes eux-mêmes.

Et maintenant ?

Maintenant,

Emmanuelle Péchenart rêve d’autres textes à découvrir et

faire découvrir, rêve aussi de placer ceux de

ses auteurs

favoris qu’elle a traduits et sont restés tristement sur

une étagère.

Pour l’heure, ce

qu’elle attend avec impatience, c’est le long poème qu’est en

train d’écrire son ami

Ma Desheng (马德升) et qu’il lui a annoncé

pour bientôt… bientôt…

Notes

(1) Suzhou, forme et tissu urbains, d’Emmanuelle Péchenart et

Pierre Clément (architecte), Institut

français d'architecture, 1985.

(2) Il s’agit en fait d’une «

collection itinérante », les traductions étant publiées chez

plusieurs éditeurs, Christian Bourgois, Bleu de Chine et You

Feng outre Actes Sud.

(3) Sur le film, le livre et son auteur, voir :

www.chinesemovies.com.fr/films_Wei_Tesheng_Seediq_Bale.htm

Principales

traductions :

*Ecrivains de Chine

continentale :

De

Bi Feiyu (毕飞宇) :

-

Les aveugles, Philippe Picquier, septembre 2011

De

Wang Gang (王刚)

:

-

English (《英格力士》),

traduit avec

Pascale Wei-Guinot, Philippe Picquier, février 2008

De

Zhang Xinxin (张辛欣) :

- L'homme de Pékin, traduit,

sous la direction de Bernadette Rouis, avec une série de traducteurs dont

les noms apparaissent à la fin de chaque texte, Actes Sud 1992

- Le courrier des bandits, traduit avec Robin Setton, Actes Sud

1989

- Sur la même ligne d'horizon , Actes Sud 1987

De

Zhang Ailing/Eileen Chang (张爱玲) :

-

Lust.Caution/Amour, luxure et trahison (quatre nouvelles), R.

Laffont janvier 2008, repris en 10/18 oct. 2009

-

Un amour dévastateur, L’Aube, janvier 2005

-

Rose rouge, Rose blanche, dessins de Françoise Ged, Bleu de

Chine, 2001

-

La cangue d’or, Bleu de Chine, 1999

*Ecrivains taiwanais :

De

Wuhe (舞鹤) :

-

Les survivants , traduit avec Esther Lin-Rosolato, Actes Sud,

coll. Lettres taiwanaises, juin 2011

De

la romancière

Ping Lu (平路)

:

-

Le dernier amour de Sun Yat-Sen, Mercure de France, mai 2008

De

Huang Chunming (黃春明)

:

-

Le gong, traduit avec Anne Wu, Actes Sud, coll. Lettres

taiwanaises, novembre 2001

*Poètes :

De

Meng Ming (孟明)

:

-

L’année des fleurs de sophora, édition bilingue, Cheyne, coll.

D’une voix l’autre, juillet 2011

Extrait de la préface :

http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-107074-l-annee-des-fleurs-de-sophora.htm

De

Ma Desheng (马德升) :

-

Rêves blancs, âmes noires, édition bilingue, L’Aube, novembre

2003

-

24 heures avant la rencontre avec le dieu de la mort, Actes Sud,

1992

|

|