|

|

Lao She

老舍

1899-1966

Présentation

par Brigitte Duzan, 17 mai 2010,

actualisé 21 janvier 2025

|

Lao She (老舍),

de son vrai nom Shu Qingchun (舒庆春),

est né à Pékin en 1899 dans une famille d’origine

mandchoue, appartenant à la ‘bannière rouge’ (正紅旗

zhènghóngqí),

l’une des huit ‘bannières’ (滿州八旗)

créées

par Nurhachi, au

début du 17ème siècle,

pour

structurer la société Jürchen selon un système militaire

à même de transcender les frontières de clans.

Cette origine

mandchoue eut de telles conséquences sur la formation de

sa personnalité et, partant, de son œuvre, qu’on ne peut

vraiment les comprendre sans en saisir les implications

profondes.

1899-1918 : Mandchou dans un

monde qui cesse de l’être

|

|

Lao She

(老舍) |

Lao She est né

un an après la dernière tentative de réforme du système

impérial : la réforme dite « des Cent Jours » (百日维新)

(1)

initiée par le théoricien réformateur Kang Youwei (康有为),

avec le soutien de l’empereur Guangxu, mais écrasée en

septembre 1898. L’empereur fut

écarté du trône ; six des principaux réformateurs furent

exécutés.

|

bannière rouge

(正紅旗

zhènghóngqí) |

|

Les partisans

du modernisme furent désormais convaincus que le système

impérial ne pouvait être sauvé. Les idées de réforme se

transformèrent alors en idéal révolutionnaire sur fond

de haine des Mandchous au pouvoir,

avivée par la

répression des soulèvements qui se multiplièrent. Celui de

Wuchang (武昌起义),

le 10 octobre 1911, fut le prélude à la révolution dite Xinhai (辛亥革命)

qui mit fin à l’Empire.

De manière

significative, elle avait pour objectif de mettre fin à un

régime qui avait mis les Han au ban de la société. Au terme

|

d’une véritable chasse

à l’homme, quelque vingt à trente mille Mandchous furent tués

en une semaine. Dans la capitale, les

membres survivants des bannières se préparaient à la revanche ;

Yuan Shikai sut éviter une autre tuerie.

Lao She avait douze

ans ; il survécut, sa mère aussi, mais il n’oublia ni ne

pardonna jamais. Son existence en fut bouleversée : la famille

n’était déjà pas riche car son père, un soldat de la garde

impériale, était mort en 1901 au cours d’une bataille de rue,

lors de l’entrée des troupes étrangères dans la capitale après

la rébellion des Boxers. Ils tuèrent le chien avant de mettre la

maison à sac. Lao She dira plus tard qu’il n’avait jamais

entendu sa mère, dans son enfance, lui conter des histoires

d’ogres et de monstres ; les « diables étrangers » dont elle

parlait étaient bien plus effrayants car ils étaient réels, et

avaient affecté toute la famille.

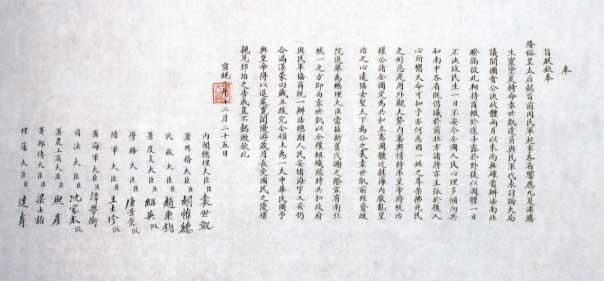

Abdication de l’empereur Puyi, 12 février 1912

Il fut élevé par sa

mère, au prix de grands sacrifices. Les conditions matérielles

étaient difficiles, mais, bien pire, ils étaient victimes de

l’ostracisme et de l’arrogance des Han redevenus maîtres du

pays. Cette situation de paria a profondément marqué Lao She :

il eut peu d’amis pendant ses études, et, par la suite,

considéra toujours avec méfiance et réticence toute implication

dans un mouvement de nature politique.

1918-1924 : Enseignant par nécessité

A l’issue de l’école

primaire, il aurait dû apprendre un métier, les parents et amis

étaient prêts à aider sa mère dans ce but ; il aurait ainsi pu

contribuer à alléger les soucis maternels :

« 当我在小学毕了业的时候,亲友一致的愿意我去学手艺,好帮助母亲。我晓得我应当去找饭吃,以减轻母亲的勤劳困苦。 »

(2)

Mais Lao She voulait

continuer ses études : il passa en secret l’examen d’entrée à

l’école normale de Pékin où il serait nourri, logé, habillé et

où les livres lui seraient fournis. Mais il fallait quand même

verser dix yuans de droits d’entrée. C’était une somme énorme

pour eux, et sa mère travailla deux semaines d’arrache pied pour les

gagner.

En 1918, à sa sortie de

l’école, il fut nommé inspecteur au Bureau de l’Education et

chargé d’une

mission d’inspection dans les

provinces du Jiangsu et du Zhejiang, après quoi il fut promu,

l’année suivante, contrôleur des affaires éducatives de la

Section Nord. Mais il était jeune, et renâclait à dépendre de

supérieurs corrompus pour son avancement. Il démissionna en 1921

pour devenir

secrétaire d’une école privée, à Pékin ; en plus du

travail de secrétariat, il donnait deux heures de cours de

chinois par jour, et il gagnait le tiers du salaire de son

précédent poste. C’était assez dur étant donné qu’il avait sa

mère à sa charge : cet hiver-là, il vendit son manteau de

fourrure pour lui acheter des vêtements chauds.

Il n’avait pas

participé au mouvement du 4 mai 1919 (3) : pour lui, il

s’agissait de luttes entre factions Han, lui, Mandchou, n’y

avait pas sa place. Par la suite, il écrivit nombre de nouvelles

dépeignant des étudiants superficiellement occidentalisés,

provoquant grèves et manifestations de manière irresponsable, et

finalement manquant de caractère et de compréhension véritable

des grands problèmes que le pays avait à affronter.

|

Cependant, il a

déclaré avoir été énormément influencé par les idées

novatrices nées à

l’époque :

« [Le mouvement du 4 mai] m’a insufflé un esprit nouveau

et m’a offert un nouveau langage littéraire. Je lui suis

reconnaissant de m’avoir permis de devenir un

écrivain. » En attendant, il était enseignant, et

n’avait guère de temps pour autre chose.

Pourtant, il

commence alors |

|

collège Nankai

(南开中学) |

à écrire, et

publie en mai 1921 un

premier très court

récit, en baihua, mais un baihua encore

expérimental ; en même temps, c’est une mini-nouvelle reflétant

les idées de l’époque en faveur de l’émancipation des femmes et

comportant une recherche formelle :

« L’échec

d’une femme » (《她的失败》).

A l’automne 1922, il

obtint un poste de professeur de chinois à Tianjin, au collège

Nankai (南开中学).

Il

écrivit là sa première véritable nouvelle,

« La petite cloche » (《小铃儿》),

qui parut dans le journal du collège, mais il a dit par la suite

qu’elle n’avait aucune valeur, que c’était juste pour remplir

quelques colonnes…

Au

bout de six mois, il revint à Pékin. Il semble avoir été

déprimé, à cette époque, et se serait alors converti au

christianisme, pour la lueur d’espoir qu’il offrait. C’est du

moins ce que l’on peut déduire par analogie avec l’un des

personnages de son premier roman, « La philosophie de Lao

Zhang » (《老张的哲学》) : « Il était foncièrement honnête et candide, mais avait connu des jours accablants si bien qu’il avait perdu de sa

confiance en lui-même ; il n’avait plus aucune foi dans la

société, c’est pour cela que la religion l’avait attiré. »

Devenu membre d’une

association chrétienne, Lao She commença à apprendre l’anglais.

Il obtint alors un poste d’enseignant de chinois dans ce qui

n’était encore que l’école des Etudes orientales, à

l’université de

Londres. L’enseignement était plus que jamais sa planche de

salut autant que son gagne-pain.

1924-1929 : Séjour en Angleterre et premiers romans

|

Il part pour Londres en 1924, à un moment où les

sociétés littéraires s’étaient multipliées, publiant une

centaine de journaux diffusant idées et traductions. Il

trouve à Londres une atmosphère plus calme, plus

policée, et une littérature nouvelle pour lui ; il

découvre Dickens qui influence les romans qu’il écrit

alors, et qui sont parmi ses œuvres les plus

populaires en Chine, constamment rééditées depuis 1949 :

« La philosophie de Lao Zhang » (《老张的哲学》),

« Zhao Ziyue » (《赵子曰》)

et « les deux Ma » (《二马》).

Si le premier roman est écrit à moitié en langue

classique à moitié en chinois ‘vernaculaire’ baihua,

la part de baihua augmente d’œuvre en œuvre.

On peut les considérer, du point de vue formel tout au

moins, comme des œuvres encore expérimentales.

1. « La philosophie de Lao Zhang »

est directement

inspiré de la lecture de « The Pickwick

Papers » et « Nicholas Nickleby » (4), respectivement

premier et troisième romans |

|

« Nicholas Nickleby » |

de Dickens :

le premier fut rédigé sous forme

de chapitres plus ou moins bien reliés entre eux, de façon à

être publié sous forme de feuilleton ; par ailleurs, les

personnages sont dépeints de façon humoristique, donnant au

livre un ton de satire sociale pleine d’humour ; ces

caractéristiques, qui contribuèrent à l’immense succès de

l’œuvre, furent ensuite reprises dans « Nicholas Nickleby », qui

relate les aventures d’un jeune garçon qui doit subvenir aux

besoins de sa mère et de sa sœur après la mort de son père,

situation très « chinoise » s’il en est, mais également dépeinte

sur un ton humoristique.

|

«La

philosophie de Lao Zhang»

《老张的哲学》 |

|

Lao She a

repris le même ton et la même structure : trente neuf

chapitres comme autant de tableaux. Quant au ton,

détaché et ironique, s’il est dû en partie à l’influence

de Dickens, c’est aussi une marque de la distanciation

de Lao She, sa situation d’outsider jetant un regard

satirique sur son pays. Il n’est en Angleterre que

depuis quelques mois quand il écrit

« La philosophie de Lao Zhang », mais il y apprécie l’ordre, les valeurs

morales et la conscience sociale qui lui paraissent

faire d’autant plus défaut chez lui.

Lao Zhang (老张)

est un maître d’école et boutiquier avare et sans

scrupule dont la « philosophie » de l’existence est

trinitaire en tout sauf pour l’argent (“钱本位而三位一体”):

il a même transformé l’invitation rituelle « je vous

invite à déjeuner » (“请吃饭”)

en « je vous invite à prendre le thé » (“请吃茶”).

Préoccupé également par son statut social et pensant

qu’une concubine l’améliorerait, il jette son dévolu sur

la sœur d’un de ses élèves, tentant de la prendre

comme

concubine en |

échange de

l’annulation d’une dette. Celle-ci,

cependant, est amoureuse d’un autre élève ; Lao She développe

alors une histoire d’amours contrariées très classique, où les

femmes, bien sûr, finissent victimes. Mais là n’est pas l’important : ce

canevas sentimental n’est que le prétexte à une satire d’un

humour dévastateur qui s’attaque à tous les

travers de la société chinoise : les conditions d’éducation,

l’hypocrisie sociale et la sujétion des femmes, la corruption

des gouvernements locaux et de la police, le manque

d’indépendance de la presse, l’inefficience de la loi.

Comme beaucoup de ses

contemporains, Lao She était indigné et affligé par l’échec des

nouvelles institutions nées avec la République, comme si la

modernisation du pays était impossible vu le poids de

l’éthique confucéenne

et de la bureaucratie ; mais les valeurs traditionnelles ne

pouvaient inspirer les jeunes : la tentative d’assassinat de Lao

Zhang par son ancien élève, vers la fin du roman, est le

symptôme et le symbole des frustrations de toute une génération.

|

2. L’histoire

de « Zhao Ziyue », le roman suivant, se passe

également à Pékin, dans les années 1920, c’est-à-dire

aux lendemains du mouvement du 4 mai. Si, dans le roman

précédent, les étudiants sont présentés comme des

victimes, ils sont dépeints ici comme des êtres

velléitaires, dont la mentalité nationaliste exacerbée

et occidentalisée est condamnée comme superficielle.

Zhao Ziyue (赵子曰)

est le leader d’un groupe d’étudiants révolutionnaires

dont la principale activité est d’organiser des grèves

et de débiter des slogans. Divisés en d’innombrables

groupuscules, ils sont incapables de s’unir, sauf -

propension universelle - pour ne pas passer les examens,

et leur principal souci, in fine, est d’obtenir un bon

poste une fois diplômés. La passion révolutionnaire une

fois retombée, ne reste qu’un songe creux.

3. Commencé en

1928 et terminé l’année suivante, juste avant de quitter

Londres, |

|

« Zhao Ziyue »

《赵子曰》 |

« Les deux Ma » (《二马》),

traduit en français « Messieurs Ma père et fils »,

décrit le mépris, sur fond de racisme, auxquels sont confrontés

les Chinois en Angleterre, comme si la situation décrite dans

les romans précédents ne pouvait faire d’eux, partout, que des

citoyens de second ordre.

Le vieux Ma se rend à

Londres avec son fils parce que son frère lui a légué un magasin

d’antiquités, mais, dès leur arrivée, ils sont confrontés aux

préjugés tenaces qui les font apparaître, aux yeux des Anglais,

comme des fumeurs d’opium, trafiquants d’armes et assassins

violeurs de femmes, comme tous leurs congénères. C’est grâce à

un missionnaire qu’ils trouvent finalement à se loger, et

réussissent à se faire accepter. Mais, en dépit de l’humour qui

nous vaut quelques scènes très drôles, le ton est amer :

l’incompréhension est

totale, même pour les missionnaires, les Chinois ne sont que des

âmes à sauver de l’enfer qui les guette

(5).

Transition :

Singapour

C’est donc,

semble-t-il, un Lao She sans illusion qui, en juin 1929, son

contrat achevé, reprend le chemin de la mère patrie, mais par le

chemin des écoliers. Il passe d’abord par Paris où il reste

trois mois, mais sans réussir à trouver un travail. Il repart

donc, cette fois pour Singapour, poussé par son admiration pour

Joseph Conrad.

Toutefois, là où Conrad

n’avait vu qu’un enfer pour l’homme blanc, Lao She veut montrer

que l’archipel a connu un développement économique dû pour

l’essentiel… aux Chinois. Mais il lui faut enseigner pour

survivre, il n’a donc pas le temps de voyager à loisir pour

rassembler les éléments de nature à étayer sa thèse.

Au lieu de cela, après

avoir remisé un roman d’amour à moitié terminé qu’il avait

commencé à griffonner sur le bateau, il se met à écrire un roman

dont le personnage principal est un enfant, d’origine chinoise

vivant à Singapour : « L’anniversaire de Xiao Po » (《小坡的生日》).

Xiao Po est un enfant adorable, pas encore assez grand pour

avoir des préjugés, qui voit le monde comme une immense famille,

pleine de chaleur et de tendresse, ce qui lui pose des problèmes

pour arriver à y intégrer l’ennemi japonais ; il trouve quand

même une raison pour ne pas les aimer, les Japonais : la forme

de leurs îles…

Le livre reflète

l’amour de Lao She pour les enfants : « Ce genre de livre me

fait sentir jeune et heureux, a-t-il dit ; j’aime les enfants,

il sont la lumière, une nouvelle page de l’histoire… l’espoir

est là. » Cela ne suffit pas pour en faire un bon roman, ce sont

juste quelques pages écrites le temps d’une escale, avec

suffisamment de bons sentiments pour que ce ne soit pas de la

bonne littérature. Le livre n’est pas terminé lorsque Lao She

reprend le bateau, au début de 1930, il l’achève à Shanghai et

repart pour ce qui est alors Peiping.

1930-1937 : Retour en Chine et tâtonnements à Jinan

En Angleterre, Lao She

était devenu nationaliste, mais le pays qu’il retrouve est, à

ses yeux, pire que celui qu’il avait quitté (6). Il est

maintenant polarisé en deux clans ennemis qui se livrent une

lutte à mort, et la confrontation entraîne à son tour la

polarisation du monde littéraire ; le 2 mars 1930 est

|

Ce qui reste de Cheeloo University à

Jinan |

|

créée à

Shanghai, sous l’égide de Lu Xun, la « Ligue chinoise

des écrivains de gauche » (中国左翼作家联盟)

à laquelle adhèrent bientôt quelque trois cents

écrivains. Lu Xun déclare : « C’est la politique qui est

la priorité, et l’art doit s’adapter en fonction

d’elle. »

Dans ce climat,

il n’y a pas place pour un penseur ou un écrivain

libéral. Pourtant, fidèle à sa ligne |

de conduite,

Lao She évite les polémiques, et ne prend pas parti.

Outsider résolu, il part au Shandong, enseigner à l’université

Qilu (齐鲁大学),

à Jinan (济南)

(7).

Jinan, en 1930,

portait encore les stigmates de « l’incident » qui porte son nom

(済南事件),

encore appelé « le massacre du 3 mai (五三惨案)

car, à cette

date, en 1928,

l’armée japonaise, alliée aux

|

seigneurs de

guerre du Nord, se heurta dans la ville aux unités de

l’Expédition

du Nord lancée contre ces derniers par le Guomindang.

Lao She se rend compte que les combats, qui continuèrent

pendant plusieurs jours, sont encore présents dans les

esprits ; il décide donc d’en faire la toile de fond

d’un roman intitulé « Daming Hu », ou ‘le lac de

la grande clarté’ (《大明湖》),

du nom d’un lac célèbre, au nord de Jinan, et l’envoie

une fois terminé à Shanghai, au Xiaoshuo Yuebao (小说月报)

qui

avait jusqu’ici

|

|

le lac de la grande

clarté 《大明湖》 |

publié tous ses romans,

sous forme de feuilleton ; or,

justement, le journal n’avait pas encore terminé la publication

de « L’anniversaire de Xiao Po » ; « Daming Hu » est donc mis en

attente.

Or, sur ces

entrefaites, le 8 janvier 1932, les Japonais bombardent

Shanghai ; le bâtiment du Xiaoshuo Yuebao est touché et

incendié, les presses sont détruites, et le manuscrit de Lao She

disparaît dans les flammes. Il en tirera plus tard une nouvelle,

intitulée « Croissant de lune » (《月牙儿》),

qui fait partie de ses nouvelles dénonçant les injustices

sociales, et en particulier celles que doivent subir les

femmes : c’est l’histoire des souffrances d’une jeune fille qui,

comme sa mère, est poussée à se prostituer par la pauvreté et

qui, en dépit de ses efforts pour s’en sortir, finit en prison.

|

« La cité des chats »

《猫城记》 |

|

En 1932,

cependant, c’est un autre roman qui

l’occupe : « La

cité des chats » (《猫城记》),

satire où affleure le désespoir autant que

l’indignation

devant la situation désespérée où se trouve la Chine et

les lâchetés et compromissions politiques qui

l’empêchent d’y faire face. Le livre commence comme un

roman de science fiction : il décrit les aventures d’un

astronaute chinois dont

l’avion

s’échoue en arrivant sur Mars et se retrouve devant une

société bizarre d’hommes-chats qui ont tous les défauts

de la société chinoise, soigneusement passés en revue.

C’est

d’ailleurs cet

étalage de maux exhaustif qui constitue la principale

faiblesse du livre, sans parler des longues discussions

politiques : la narration en est affaiblie. Le livre

reste une curiosité.

Ce roman

constitue cependant une transition dans l’œuvre

de Lao She : à partir de là, il va |

se

concentrer sur

l’étude des caractères et le développement de

thèmes originaux dans ses histoires. En même temps, il va

privilégier la forme courte au roman, forme qu’il

considère plus aboutie et plus pure stylistiquement (voir la

note sur les nouvelles ci-dessous).

En attendant, dans la

chaleur suffocante de l’été 1933 à Jinan, regrettant la

fraîcheur londonienne, il écrit encore un roman, très vite, en

soixante dix jours ; il y pensait depuis longtemps, il faut

croire que le sujet était mûr : c’est « Le divorce » (《离婚》),

pour lequel il renoue avec le style humoristique de ses débuts,

et avec Peiping.

Le personnage

principal, Lao Li (老李),

est un jeune fonctionnaire du Bureau des Finances du

gouvernement local ; né au tournant du vingtième siècle, c’est

un jeune lettré partagé entre l’ancien et le moderne, qui mène

une vie tristement introvertie ; c’est aussi un jeune homme

frais émoulu de la campagne où il a laissé sa femme et ses

enfants. Cependant, son ami Zhang (张大哥)

le persuade de les faire venir à la capitale avec lui. Ce Zhang

est tout l’opposé de Lao Li : gai, sociable, il sert

d’entremetteur pour

arranger des mariages ; sa théorie est qu’il n’y aurait pas la

chienlit communiste si les gens étaient heureux chez eux avec

leur épouse :

假如人人有个满意的妻子,世界上决不会闹“共产”。张大哥深信此理。

Evidemment, les choses

ne sont pas si simples : la femme de Lao Li est une paysanne

inculte qui a eu les pieds bandés et qu’il tente honteusement de

cacher à ses collègues de bureau. La vie de Lao Li devient un

enfer. Pris entre sa haine du bureau et celle de sa famille, et

ne pouvant échapper ni à l’un ni à l’autre, il est comme pris

entre deux murs. Après bien des aventures malheureuses, il

finira par retourner vivre au village, mais sa femme aura

beaucoup appris, pendant son séjour à la ville, et aura en

particulier été gagnée par les idées de libération de la femme….

|

« Le divorce »

est une œuvre d’un humour contrôlé où l’accent est mis

avant tout sur la psychologie des personnages,

préfigurant les grandes œuvres qui ont fait la renommée

de Lao She, dont « Le pousse pousse ». En 1936,

il est enfin à même de renoncer à ses émoluments de

professeur : il démissionne pour se consacrer

totalement à l’écriture, et

c’est alors qu’il écrit cette nouvelle, intitulée en

chinois ‘Xiangzi le chameau’ (《骆驼祥子》)

qui est

l’une de ses œuvres les plus connues et les plus

populaires, mais qui reprend les ingrédients du roman

précédent, en les intégrant dans une histoire beaucoup

plus dramatique, celle d’une inéluctable descente aux

enfers : le personnage principal est un jeune tireur de

pousse qui économise pour pouvoir acheter son propre

pousse, mais qui, régulièrement détroussé et |

|

‘Xiangzi le chameau’

《骆驼祥子》 |

victime des pires

injustices, finit par

perdre son optimisme et ses

valeurs morales dans un monde pourri.

Le pessimisme de Lao

She semble ici sans issue, reflet d’un pays à la dérive qui va

bientôt se retrouver en guerre et envahi.

1937-1945 : Années de guerre et littérature militante

Début juillet 1937

éclate la seconde guerre sino-japonaise, ou, comme disent les

Chinois, la guerre de Résistance (抗战

).

Pékin et Tianjin tombent en l’espace d’un mois, Nankin en

décembre, le gouvernement nationaliste se replie à Wuhan qui

fait office de capitale pendant un an, jusqu’en décembre 1938 ;

à cette date, la capitale est transférée à Chongqing, jusqu’à la

fin de la guerre, en 1945.

Lao She suit le

mouvement, comme beaucoup de ses confrères. De nombreux

écrivains de gauche, en particulier, refluent à Wuhan après la

chute de Shanghai en novembre 1937, et y fondent, le 27 mars

1938, la ‘Fédération nationale anti-japonaise des Ecrivains et

Artistes de toute la Chine’ (中华全国文艺界抗敌协会),

qui se substitue, en quelque sorte, à la Ligue des écrivains de

gauche, dissoute en 1936.

La fédération est dotée

d’un comité exécutif impressionnant de quarante cinq membres,

dont Guo Moruo (郭沫若),

Mao Dun (茅盾),

Ba Jin (巴金),

Yu Dafu (郁达夫)

et autres célébrités. Lao She est l’un des rares écrivains

célèbres, parmi ceux repliés à Wuhan, qui n’ait jamais eu aucune

affiliation politique, ni côté communiste ni côté nationaliste.

C’est pour cette raison même qu’il est alors choisi comme

président.

Il devient aussi

éditeur du journal que publie la fédération, « Littérature et

arts de la résistance » (《抗战文艺》),

le seul magazine littéraire qui paraîtra pendant toute la

guerre, de mai 1938 jusqu’en juin 1946, et exercera donc une

influence déterminante sur le monde littéraire et artistique. En

outre, la fédération fait de la propagande pour l’effort de

guerre par le biais d’une dizaine de troupes de théâtre,

originellement créées à Shanghai en août 1937, et envoyées dans

les zones encore contrôlées par les Chinois avec pour mot

d’ordre : « diffuser la littérature dans les villages, diffuser

la littérature dans

l’armée »

(“文章下乡,文章入伍”).

Lao She participe à ces activités de propagande

anti-japonaise en

écrivant pièces de théâtre, poèmes et essais. Mais, des quatre

pièces de théâtre écrites durant ces années de guerre, aucune ne

survécut au conflit qui les avait fait naître.

Transition :

1946-1949 aux Etats-Unis

En 1946, Lao She est

invité, avec le dramaturge Cao Yu (曹禺)

(8)

à donner une série de

conférences aux Etats-Unis ; mais, à la fin de l’année, Cao Yu

revient seul en Chine.

|

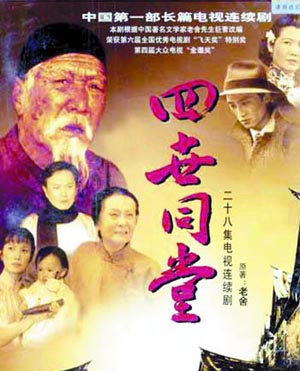

« Quatre générations sous

un même toit »

《四世同堂》 |

|

Juste avant de

partir, Lao She avait commencé ce qui deviendra son

œuvre la plus ambitieuse, roman de la guerre et de la

résistance chinoise : « Quatre générations

sous un même toit » (《四世同堂》),

véritable roman-fleuve

d’une centaine

de chapitres regroupés initialement en trois

tomes (« Effroi »《惶惑》,

« Subsistance »

《偷生》,

et « Famine »《饥荒》).

C’est un foisonnement de descriptions et de digressions,

à l’exact opposé

de la concision et de l’humour du « Pousse-pousse », qui

rejoint l’art romanesque chinois traditionnel. Il nous

dépeint un monde clos, replié sur sa ruelle, dont la

situation se détériore peu à peu au fur et à mesure que

se prolongent les combats.

Mais c’est

aussi un roman d’amour, l’amour de Lao She pour sa ville

natale : c’est un exercice de mémoire, un hommage à la

capitale avant la fondation de la République. Comme le

dit si |

bien Le Clézio dans

son introduction à la traduction parue initialement

dans le Mercure de France, « alors que la Chine de Mao est en

train de naître, « Quatre générations sous un même toit » est un

extraordinaire inventaire de la vie à Pékin… les goûts, les

odeurs, les couleurs de la rue avec ses rituels quotidiens, ses

musiques, ses espoirs, ses illusions… Et puis, ces instants

merveilleux, à la fin de l’été, quand le ciel est d’un bleu pur

au-dessus de la ville… »

C’est cela qui émeut et

retient dans ce livre, plus que l’évocation de l’horreur de la

guerre et de la résistance héroïque à l’envahisseur. C’est cette

vie de Pékin qui va tellement manquer maintenant que

disparaissent peu à peu les hutongs qui l’abritaient,

cette vie, comme l’a dit Lao She, « où l’on pouvait très

facilement, et par habitude, passer son temps à le gaspiller. »

1949-1966 : Ecrivain officiel, victime de la Révolution culturelle

C’est à l’invitation

personnelle de Zhou Enlai que Lao She revient en Chine après la

fondation de la République populaire, en décembre 1949. Membre

du comité éducatif et culturel du gouvernement, député au

Congrès national populaire, il est un personnage influent dans

le domaine des arts et des lettres, défendant le système

anti-impérialiste et luttant contre l’injustice sociale, celle

qu’il a fustigée toute sa vie dans son œuvre, lui qui se sentait

si proche des petites gens « premières victimes des massacres,

des pillages et des viols ».

Il continue à écrire,

de nombreuses pièces de théâtre pour ‘éduquer le peuple’, dont

on ne peut guère retenir que la « Maison de thé » (《茶馆》),

mais aussi romans et nouvelles, dont les dernières,

autobiographiques et moins connues, que sont « Histoire de ma

vie » (《我这一辈子》)

et « Sous la bannière rouge » (《正红旗下》),

cette dernière écrite en 1961-62, restée inachevée, et publiée

seulement en 1979.

Et puis, survient la

Révolution culturelle. Dès le début, il en est inquiet, et

exprime son angoisse à un couple d’amis étrangers venus lui

rendre visite à Pékin :

« Je peux comprendre

que Mao Zedong cherche à détruire le vieux monde bourgeois, mais

je ne peux écrire sur ce combat parce que je ne suis pas

marxiste, et que je ne peux penser et sentir comme un étudiant

de Pékin en 1966... Nous autres, les vieux, nous n'avons pas à

demander pardon pour ce que nous sommes. Nous pouvons seulement

expliquer pourquoi nous sommes ainsi et encourager les jeunes à

trouver leur voie vers le futur… » (9)

Quelques semaines plus

tard, accusé d’être traître et réactionnaire ("反派"),

l’écrivain était

arrêté, interrogé, paradé dans la rue et battu en public par des

Gardes rouges. Humilié et renvoyé chez lui, il trouva sa maison

pillée et saccagée, ses livres et documents, en particulier,

jetés à terre. Trois jours plus tard, le 24 août, sa famille fut

informée que l’on avait trouvé son corps dans un lac de la

capitale, le lac Taiping (太平湖),

et que la police

avait conclu au suicide (10).

Il fut réhabilité en

1978.

Note complémentaire

Pourquoi Lao She n’a pas eu

le prix Nobel

Selon des informations émanant de

son fils, maintenant apparemment confirmées, en 1968, Lao She

aurait été le candidat privilégié pour le Prix Nobel de

Littérature : c’est lui qui aurait eu le plus de votes sur les

cinq candidats en lice lors du vote de présélection.

C’était trente ans après que le

prix avait été décerné à Pearl Buck qui connaissait bien Lao

She. L’écrivain chinois était l’une des deux personnalités du

monde littéraire chinois qui avaient été invitées aux Etats-Unis

vingt ans auparavant dans le cadre d’un échange culturel (voir

ci-dessus). C’est ainsi que Pearl Buck et son mari l’éditeur

Richard Walsh se lièrent d’amitié avec lui et Pearl Buck

l’introduisit auprès de l’agent littéraire David Lloyd. Mais Lao

She était rentré en Chine.

Pour tenter de localiser

l’écrivain dont personne n’avait de nouvelles, les autorités

suédoises écrivirent au gouvernement chinois, mais sans obtenir

de réponse : le pays était plongé en plein chaos en raison de la

Révolution culturelle. De toute façon, Lao She était mort depuis

deux ans, et le prix ne peut être décerné qu’à un auteur vivant.

Finalement, comme le comité Nobel

avait l’intention, cette année-là, de décerner le prix à un

auteur asiatique, c’est le Japonais Kawabata Yasunari qui le

remporta, devenant ainsi le premier écrivain né en Asie de l’est

à en être le lauréat. Il était alors pratiquement inconnu en

Occident, et il avait été préféré à des personnalités

prestigieuses comme Graham Greene, Norman Mailer, André Malraux,

Alberto Moravia, Samuel Beckett ou encore Eugene Ionesco.

Notes

(1)

维新wéixīn

signifiant

‘modernisation’ ; la réforme est aussi désignée par le terme

戊戌变法wùxū

biànfǎ, ou

réforme de l’ère wuxu.

(2) « Ma mère » (《我的母亲》),

article paru en

janvier 1943 dans le Shishi Xinbao ou ‘Nouveau journal de

l’actualité’ (時事新报)

édité à Shanghai ; il fait partie des textes traduits dans le

recueil « Ecrits de la maison des rats »,

éditions Philippe Picquier, mai 2010.

(3) Voir « Repères

historiques, II »

(4) Comme il l’a lui-même expliqué dans un texte écrit en 1935,

« Comment j’ai écrit "La philosophie de Lao Zhang" » (《我怎样写〈老张的哲学〉》) :

http://wenku.baidu.com/view/a7154bd97f1922791688e80a.html

(5) Sur Lao She à Londres, voir l’ouvrage :

« Lao She in London », par Anne Witchard, Hong Kong University

Press, août 2012, 188 p.

http://www.hkupress.org/Common/Reader/Products/ShowProduct.jsp?Pid=1&Version=0&Cid=16&Charset=iso-8859-1&page=-1&key=9789888139606

Signalons par ailleurs la publicationen 2013 chez Penguin China,

dans la série Modern Classics, des traductions en anglais des

deux ouvrages écrits par Lao She à Londres : « Cat Country » en

septembre et « Mr Ma and Son » en août.

(6) Voir « Repères

historiques, III »

(7) Ou ‘Cheeloo university’, fondée, au tout début du vingtième

siècle, par des missionnaires presbytériens et anglicans.

C’était une université d’obédience protestante, qui fut dissoute

en 1952. On retrouve donc là un nouveau témoignage des liens de

Lao She avec le christianisme.

(8) Promoteur du

« théâtre parlé » (话剧)

sur le modèle occidental.

(9) Cité par Le Clézio

dans sa préface à « Quatre générations sous un même toit », p.

24.

(10) Voir la pièce de

Liu Xinwu (刘心武)

« La mort de Lao

She » (《老舍之死》)

qui est en fait un scénario d’opéra. Traduit par Françoise Naour

et publié chez Bleu de Chine.

Principales œuvres

de Lao She en chinois :

http://www.hxqw.com/wxxsgl/zgwxmz/200605/3239.html

Principales

traductions en français :

« L’enfant du Nouvel

An », Gallimard 1986, Folio, mai 2003. Traduction Paul Bady et

Li Tche-houa

《离婚》« La Cage

entrebâillée », Gallimard 1986, Folio 2002. Traduction Paul Bady

et Li Tche-houa

« Gens de Pékin »,

Folio Gallimard, 1993 – recueil de nouvelles, dont « Histoire de

ma vie », préface Paul Bady. Traduit du chinois par

Paul Bady, Li Tche-houa, François Moreux, Alain Peyraube et

Martine Vallette-Hémery.

《我这一辈子》« Histoire

de ma vie », Folio Gallimard, janvier 2002.

《四世同堂》 « Quatre

générations sous un même toit »,

en trois tomes :

Quatre générations

sous un même toit. I,

trad. Jing-Yi-Xiao, préf. J.M.G. Le Clézio, Mercure de France,

1996, coll. « Folio », 1998.

Quatre générations

sous un même toit. II. Survivre à tout prix,

trad.

Chantal Chen-Andro,

Mercure de France, 1998, « Folio », 2000.

Quatre générations

sous un même toit. III. La famine, trad.

Chantal Chen-Andro, post. Paul Bady, Mercure de France, 2000, coll. « Folio », 2001.

《猫城记》

« La cité des

chats », Presses pocket, 1997

《小坡的生日》« L'Anniversaire

de Xiaopo », éditions You Feng, 1999. Traduction Claude Payen.

《骆驼祥子》 « Le

pousse-pousse »

, Picquier poche, 1998. Traduction François Cheng et Anne Cheng.

《鼓书艺人》 « Les

Tambours », Philippe Picquier, 2001. Traduit de l'anglais par

Claude Payen. (1)

《二马》 « Messieurs

Ma, père et fils », Picquier poche, 2003. Traduction Claude

Payen, préface Paul Bady.

《不说谎的人》« L'homme

qui ne mentait jamais »,

Picquier poche, janvier 2006. Traduction Claude Payen.

《老张的哲学》« La

philosophie de Lao Zhang », Philippe Picquier, 2009. Traduction

Claude Payen

(1) le livre est

traduit de l’anglais car la première traduction a été réalisée

en 1949, alors que Lao She était encore aux Etats-Unis, et c’est

le texte le plus proche de l’original que nous possédions : le

texte original a en effet disparu, et le texte chinois dont nous

disposons a été traduit en 1980 sur la base de cette première

traduction anglaise.

* Note sur les nouvelles :

Lao She a rédigé au début de 1944 un texte intitulé « comment

j’ai écrit mes nouvelles » dans lequel il classe celles-ci en

fonction de l’importance qu’il leur accorde, et surtout,

explique leur rapport au roman.

Il élimine ses premières nouvelles, comme ne présentant pas

grand intérêt : elles sont fondées sur des faits réels et cela

ne suffit pas pour faire une bonne histoire, dit-il. Celles du

deuxième groupe sont déjà mieux car elles sont basées sur des

histoires qu’on lui a racontées, c’est-à-dire sur le bouche à

oreille, il y a donc déjà là du matériau fabulé. Mais ce sont

celles du troisième groupe qui sont les meilleures : « Croissant

de lune » (《月牙儿》),

« Vieille tragédie ancienne pour temps modernes »

(《新时代的旧悲剧》),

« L’épée meurtrière » (《断魂枪》), « La lumière du soleil »

(《阳光》),

etc… En effet, dans ces dernières nouvelles, les faits sont

totalement imaginaires, et l’histoire est très souvent

construite sur la base d’une idée abstraite (comme dans « Li le

noir et Li le blanc » (《黑白李》)

ou « Buffle de fer et Canard malade » (《铁牛和病鸭》)qui

dépeignent des personnages représentant des caractères ou des

défauts opposés).

En dehors du fait que

les nouvelles étaient plus faciles à publier que des romans

entiers pendant la période de la guerre, il explique qu’il a

d’abord écrit des romans parce que les lecteurs sont plus

indulgents à leur égard et que le monde en général est prêt à

accepter des romans imparfaits, ce qui

n’est pas le cas pour

la nouvelle courte. Le roman lui a donc servi d’exercice

préparatoire, en quelque sorte.

La nouvelle demande

beaucoup plus d’habileté et de technique. En outre, chacune des

intrigues secondaires d’un roman pouvant servir de base à une

nouvelle, on sélectionne forcément les passages les plus

intéressants, ou les plus réussis. « Il vaut mieux croquer un

morceau d’une pêche de l’immortalité plutôt

que de manger tout un panier d’abricots pourris », dit-il en

paraphrasant un dicton.

C’est ce qui s’est

passé pour « Croissant de lune »

(《月牙儿》), qui n’était au départ qu’un épisode du roman « Daming Hu »

(《大明湖》),

disparu dans le bombardement de Shanghai, ou « L’épée

meurtrière » (《断魂枪》) qui

devait être au départ un roman de wuxia …

Ceci dit, ajoute-t-il,

cela demande une certaine abnégation, car un roman de quelque

100 000 caractères se vendra dans les 300 à 500 dollars, tandis

que qu’on ne pourra même pas en tirer

20 d’une nouvelle de 5 000

caractères. C’est d’ailleurs, dit-il avec son humour habituel,

la raison

pour laquelle je ne m’en suis pas toujours tenu aux

exigences artistiques les plus pures : se sacrifier

pour l’art

est une noble cause, mais on ne peut pas demander à l’écrivain

de montrer l’exemple en mourant de faim.

À lire en complément :

Le

compte rendu de la séance du 15 janvier 2025 du Club de

lecture de littérature chinoise (CLLC) qui était consacrée aux

nouvelles de Lao She.

Principales adaptations au cinéma et à la télévision :

|

1992 Divorce《离婚》de

la réalisatrice

Wang Haowei (王好为)

2016

Mr No Problem (《不成问题的问题》),

écrit et réalisé par

Mei Feng (梅峰),

avec

Fan Wei (范伟)

dans le rôle principal.

2024 « Successor » (《抓娃娃》),

de Yan

Fei et Peng Damo (闫非、彭大魔)

, inspiré de la nouvelle « Le Nouvel Émile » (《新爱弥儿》).

Télévision :

《四世同堂》« Quatre générations sous un même toit » : Feuilleton en

28 épisodes, diffusé sur CCTV du 16 août au 9 septembre

1985.

|

|

《四世同堂》

« Quatre générations sous

un même toit » |

A lire en complément :

Son article :

« Qu’est-ce que l’humour ? » 《什么是幽默》

Le dernier jour de Lao She (page 1)

Le dernier jour de Lao She (page 2)

(article paru dans Le Monde daté jeudi 28 juillet 2016,

troisième volet de la série « Il était une fois la Révolution

culturelle »)

La mini-nouvelle :

« Acheter un billet de loterie »《买彩票》

La mini-nouvelle :

« L’échec

d’une femme »《她的失败》

Actualités :

Les derniers chapitres de « Quatre

générations sous un même toit » retrouvés… en anglais

« Ecrits de la maison des rats » :

quelques pages douces-amères pour mieux connaître Lao She

|

|