|

|

« La véritable histoire

d’AQ »

(《阿Q正传》) :

la nouvelle de Lu Xun (鲁迅)

et le film de Cen Fan (岑范)

par Brigitte Duzan, 9 février 2011

A l’occasion de la

programmation du film de Cen Fan (岑范) « La

véritable histoire d’AQ » (《阿Q正传》)

dans le

cadre du

cycle « Littérature et cinéma »

de l’Institut Confucius de l’université Paris Diderot, et alors

que la nouvelle éponyme de

Lu Xun

(鲁迅)

vient, en

septembre dernier, d’être

supprimée des

manuels scolaires en Chine, il est intéressant

de se replonger dans cette nouvelle et de voir comment elle a

été adaptée par Cen Fan pour en faire un film qui, en 1982, fit

sensation au festival de Cannes.

I. La nouvelle de Lu

Xun

|

« La véritable histoire d’AQ » (《阿Q正传》) fut d’abord publiée dans la presse sous forme de feuilleton entre le 4

décembre 1921 et le 12 février 1922, puis, en 1923 dans

le recueil « L’appel aux armes »

(《呐喊》)

dont Sebastian Veg vient de nous livrer une

nouvelle traduction (1). C’est la plus longue des

quatorze nouvelles du recueil (neuf chapitres, dont

l’introduction), et l’une des plus célèbres.

Le récit

L’histoire se

passe au moment de la révolution de 1911, ou révolution

xinhai (辛亥革命),

dans une petite ville du nom de Weizhuang (未庄)

(2). AQ est un paysan sans éducation et sans occupation

fixe, qui vit une existence précaire, hébergé dans le

temple du dieu de la ville.

Dans le premier

chapitre, Lu Xun explique ironiquement

|

|

L’appel aux armes 《呐喊》 |

qu’il voulait écrire cette

histoire depuis des années, mais ne savait pas comment

l’intituler ni comment appeler son personnage : or, comme l’a

dit Confucius, il est important de donner des termes corrects à

chaque chose. Or, non seulement AQ ne semblait pas avoir de nom

de famille, mais son prénom,

阿Quei, posait

même un problème d’écriture : le premier caractère est un

diminutif courant, mais quel caractère utiliser pour Quei (3) ?

Faute de savoir, Lu Xun décide de n’utiliser que la première

lettre, d’où AQ (阿Q) : un personnage ainsi défini dès le départ par un parfait anonymat,

et qui plus est un individu sans attaches familiales, donc

forcément problématique.

|

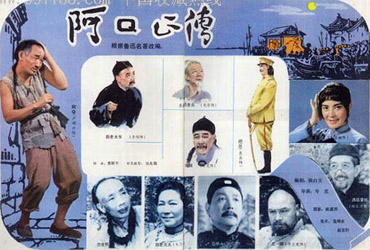

« La véritable histoire d’AQ »

(《阿Q正传》)

|

|

Cet AQ est un

trublion méprisé de tous et traité de tous les noms (万八蛋

wànbā

dàn

espèce de crétin..), capable au besoin de se traiter

lui-même d’insecte pour se sortir d’une mauvaise passe (我是虫豸

chóngzhì),

mais qui cherche noise à tout le monde à tout bout de

champ, et se fait rosser en conséquence. Il a une

manière bien à lui de transformer chacune de ses

corrections, chacun de ses échecs, en victoire

éclatante, au moins dans sa tête, comme quand il se

gifle pour s’être fait voler son argent : comme c’est

lui qui administre la gifle, il se considère comme le

vainqueur. Les chapitres 2 et 3 sont le récit de ses

« victoires ». AQ vit ainsi dans un monde totalement

illusoire.

Un jour,

cependant, il fait des avances à la servante de la

famille du riche propriétaire local, la famille Zhao (赵家).

Or c’est une chaste veuve. Il s’ensuit une crise pour

laquelle il |

se fait à nouveau

rosser et qu’il doit compenser en courbettes et en

argent. C’est le début de sa ruine. Tout le monde se détourne de

lui, il ne trouve plus ni emploi ni crédit : affamé, il en est

réduit à voler quelques navets dans le jardin du monastère. Pris

sur le fait, il décide de partir tenter sa chance à la ville.

Il en revient plusieurs

mois plus tard transformé et, de toute évidence, enrichi. Il

raconte aux villageois médusés qu’il a vu des révolutionnaires

se faire tuer. Le mot de révolution va désormais hanter le

village. Lui-même se fait ‘révolutionnaire’, les Zhao aussi.

Mais, un soir d’ivresse, il avoue avoir volé les marchandises

qu’il revend, source de sa fortune soudaine. Du coup, il tombe à

nouveau dans l’estime des villageois et, lorsque des pillards

mettent à sac la résidence des Zhao, toujours au nom de la

‘révolution’, il sert de bouc émissaire idéal.

Il est arrêté, et finit

exécuté, sans avoir réalisé pratiquement jusqu’au bout la

gravité de sa situation, pathétique dans son application à

dessiner un rond parfait en guise de signature pour avaliser le

papier qui l’envoie à la mort, ou dans son désir de trouver un

chant approprié pour distraire la foule massée pour le voir

exécuté.

La satire

La satire est double et

d’une ironie cinglante.

|

D’abord, AQ est

emblématique du peuple chinois et de sa mentalité :

prompt à s’attaquer au plus faible, comme la petite

nonne qu’il harcèle en provoquant l’hilarité générale,

mais veule devant les plus forts et les riches dont il

accepte les coups sans broncher. Lu Xun fait de ce trait

de caractère l’une des raisons de l’oppression prolongée

dont le peuple chinois a souffert, et la cause

principale de son retard, l’autre étant la croyance

imperturbable en sa supériorité naturelle sur le reste

du monde, traditionnellement qualifiés de barbares. Leur

mentalité de groupe, mentalité grégaire qui les pousse à

rire du malheur du plus faible, et à se montrer

parfaitement apathiques face à la tyrannie du plus fort,

est un autre trait entraînant la perpétuation des

injustices sociales.

L’autre objet

de la satire est la révolution de 1911, dont les

conséquences à terme avaient été une déception pour Lu

Xun. Dans la nouvelle, la ‘révolution’ est un mot vide

de sens, que tout le monde utilise à ses fins propres,

les uns pour se donner de l’importance, les autres pour

piller, les |

|

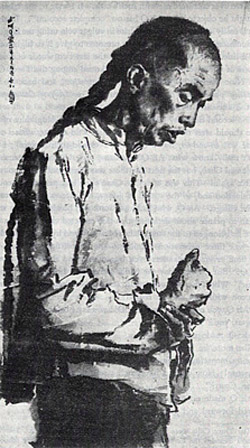

Illustration de la nouvelle |

puissants pour ne pas

perdre leur autorité. Finalement, tout le monde se retrouve

« révolutionnaire ».

La critique est sombre

et amère, et c’est peut-être son caractère très négatif quant

aux retombées de toute révolution qui a valu à cette nouvelle

d’être retirée des manuels scolaires récemment : le constat et

le message de Lu Xun étaient que les masses paysannes avaient

des mentalités tellement retardées qu’un simple changement de

gouvernement ne pouvait rien changer. Comme il le dit dans la

préface de « L’appel aux armes »

(《呐喊》自序),

ce qu’il fallait au peuple, c’était une « médecine de l’âme » :

…我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺…

…la

tâche la plus importante était de changer les esprits, et il

m’apparut alors que, pour ce faire, il fallait en priorité

développer l’art et la littérature …

Mais, dans

« La véritable histoire d’AQ », il n’y a que constat critique,

pas même une allusion à une possible rédemption. AQ meurt sous

la risée de la foule qui lui réclame une chanson…

Aujourd’hui encore, l’expression « mentalité à la AQ » ou

« esprit AQ » (阿Q精神

A Q

jīngshén)

est utilisée pour désigner ironiquement l’attitude de quelqu’un

qui vit dans l’illusion d’une fausse supériorité sur les autres,

ou se berce de prétextes pour ne pas affronter la réalité,

attitude narcissiste qui transforme chaque échec en « victoire

spirituelle ».

Lire :

- le texte chinois :

www.xys.org/xys/classics/Lu-Xun/Nahan/aq.txt

avec notes explicatives :

www.my285.com/xdwx/luxun/nahan/08.htm

- la traduction en anglais :

In “Selected

stories of Lu Hsun” , traduit par Yang Hsien-yi et Gladys Yang,

Foreign Languages Press, Beijing 1960, 1972

www.coldbacon.com/writing/luxun-calltoarms.html#AhQ

II. Le film de Cen Fan

|

Le film

« La véritable histoire d’AQ » (《阿Q正传》)

date de

1982 : c’est un film de la maturité de Cen Fan (岑范)

qui y

déploie en particulier tout son art de la direction

d’acteurs (4).

En outre, le scénario est de Chen Baichen (陈白尘) :

né en 1908, écrivain reconnu après la publication d’une

première nouvelle au début des années 1920 et devenu un

dramaturge réputé dans les années 1930 et 1940 ; pendant

la guerre de Résistance contre le Japon, en particulier,

il a écrit une série de pièces qui sont surtout des

satires politiques et dont on retrouve le ton dans son

adaptation de la nouvelle de Lu Xun.

Une

adaptation fidèle à la nouvelle

Cen Fan suit

fidèlement la nouvelle en commençant par

l’introduction : la séquence introductive montre un Lu

Xun |

|

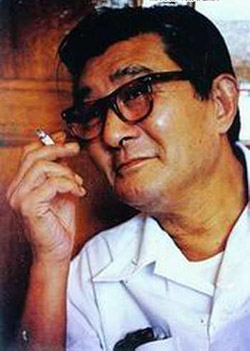

Cen Fan

(岑范) |

plus vrai que nature

réfléchissant sur la conception de sa nouvelle et le nom de son

personnage, la

|

Chen Baichen

(陈白尘) |

|

teneur de ses

pensées, reprenant le texte de la nouvelle, étant donnée

par une voix off. Le procédé est repris ensuite à

diverses reprises dans le film, lui donnant profondeur

et qualité littéraire.

Le film est

construit en séquences distinctes qui suivent

linéairement les péripéties du récit de Lu Xun, et sont

souvent liées par de courtes séquences de transition

montrant AQ en train de dormir, soit récupérant après

une raclée, soit rêvant : elles tendent à accentuer

l’impression d’apathie et de retrait face à la réalité

qui est le fond de son caractère.

Le ton général

et le jeu des acteurs sont naturels, avec une tendance à

la théâtralité accentuée par les gros plans sur les

visages, et en particulier celui d’AQ, dans les

situations les plus dramatiques. Mais le film est

entrecoupé de |

séquences oniriques ou

vaudevillesques qui rappellent

l’opéra, dont Cen Fan était un spécialiste. Cela donne en

particulier deux séquences très réussies :

|

-

celle du rêve d’AQ, se voyant en révolutionnaire

prenant sa revanche sur les Zhao et tous ceux

qui

l’oppriment, séquence conçue comme un

pastiche

d’opéra auquel il ne manque que la musique ;

-

ou la scène de l’arrestation d’AQ par une milice campée

ironiquement comme une

troupe d’opérette : la révolution ne fait pas sérieux,

et l’on pourrait presque comprendre AQ de croire

jusqu’au bout qu’il va « rentrer chez lui » (回家

comme

lui dit un co-détenu en montrant le ciel, mais il ne

voit pas l’allusion). |

|

Affiche du film |

|

Scénario du film |

|

La seule ombre

au tableau est l’inclusion de scènes de femmes qui

n’existent pas dans la nouvelle : dans celle-ci, en

particulier, les déboires de la femme de Zhao, affligée

par la décision de son mari de prendre une concubine,

est seulement contée laconiquement par la servante à AQ.

Dans le film, le scénariste a rajouté une scène de

pleurs qui pourrait se concevoir dans un contexte

d’opéra populaire, mais qui, par son jeu très appuyé,

tire le film vers le feuilleton télévisé.

Heureusement,

le jeu des acteurs est par ailleurs remarquable, surtout

celui qui interprète AQ.

|

Un film porté par le

jeu de l’acteur principal

|

Le film ne

devait pas être, à l’origine, tourné par Cen Fan, mais

par un autre réalisateur très célèbre, Huang Zuolin (黄佐临),

qui avait prévu de tourner avec

l’acteur

vedette du moment, Zhao Dan (赵丹)

(5), celui-ci devant d’ailleurs interpréter les deux

rôles de Lu Xun et

d’AQ. Mais

Zhao Dan mourut brutalement, d’un cancer du pancréas, le

10 octobre 1980. Huang Zuolin renonça à tourner le film,

qui fut alors repris, avec le scénario, par Cen Fan : le

film ne pouvait être

sabordé, il était

prévu |

|

Les personnages du film |

qu’il sorte pour le centième anniversaire de la naissance

de Lu Xun.

|

Zhao Dan

(赵丹) |

|

L’acteur que

Cen Fan choisit alors, Yan Shunkai (严顺开),

était inconnu ; mais ce n’était pas plus mal pour

interpréter un personnage sans identité bien définie,

sans même de nom. Yan Shunkai se coula parfaitement dans

le rôle. Il était né en 1937 ; en 1981, sur le tournage

du film, il avait donc 44 ans, ce qui était beaucoup

mieux pour interpréter AQ que Zhao Dan qui en aurait eu

66. Il était sorti de

l’Académie

d’art dramatique de Pékin en 1963, mais n’avait jamais

tourné de film. Il fut en fait découvert et formé par

Cen Fan, comme l’acteur le dira lui-même, en lui rendant

un hommage posthume : 他是我的伯乐

c’est

lui qui m’a découvert (伯乐bólè

désignant le maquignon qui voit les qualités d’un cheval

au premier regard).

Si le film fut

primé à divers festivals, ce furent surtout des prix

venant récompenser l’acteur : entre autres

prix du |

|

meilleur acteur au festival international du film de comédie

de Vevey, en août 1982, et prix du jury au festival international du

film de Figueroa (Portugal), en septembre 1983.

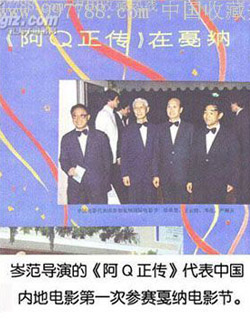

Mais la

consécration vint surtout au festival de Cannes, en mai

1982, où

« La véritable histoire d’AQ » fut le premier film de

Chine continentale à figurer en compétition

internationale. Cen Fan et Yan Shunkai y firent

sensation, comme le montre cette interview réalisée

alors et conservée dans les archives de l’INA : |

|

Yan Shunkai en AQ |

www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/I00013631/cen-fan-le-realisateur-et-yan-shunkai-l-acteur-a-propos-du-cinema-chinois.fr.html

|

Le film au festival de Cannes

dans la presse chinoise |

|

L’image de Yan

Shunkai est indissociable de celle d’AQ.

Quant au

message du film, au-delà de l’hommage rendu à un grand

écrivain pour le centième anniversaire de sa naissance,

on peut se demander s’il était le même, dans

l’esprit de Cen

Fan en 1982, que celui, désabusé et amer, de Lu Xun en

1923. …

|

Notes

(1) A l’encontre de

l’habitude établie, il traduit d’ailleurs le titre du recueil

par « Cris », et non par

« L’appel aux armes », et celui de la nouvelle par « L’édifiante

histoire d’AQ ».

(2)

未庄

Wèizhuāng :

c’est littéralement le « non village », comme AQ est une non

entité.

(3) En pinyin, on

écrirait aujourd’hui Guī.

(4) Voir sa

présentation :

http://cinemachinois.blogs.allocine.fr/cinemachinois-295979-cen_fan_et__la_veritable_histoire_daq_.htm

(5) C’est son rôle

dans le grand classique « L’ange de la rue » (《马路天使》)

aux côtés de la

légendaire Zhou Xuan (周璇

) qui l’avait rendu célèbre, en 1937 ; il continua à tourner

dans les années 1950-60, mais fut persécuté pendant la

Révolution culturelle et emprisonné pendant cinq ans.

|

|