|

Née en

1978, Ren Xiaowen a un temps été présentée comme

étant « presque post’80 ». C’était à l’époque de

l’engouement pour une jeune génération turbulente et

insolente qui faisait la une des publications.

Depuis lors, on a redécouvert la

génération post’70,

plus profonde et pondérée, et Ren Xiaowen y a bien

mieux sa place.

Si elle a

écrit deux romans, ses nouvelles sont bien plus

intéressantes, ainsi que, marque de sa maturité, sa

série de portraits incisifs, publiés dans les années

2010, qui forment une sorte de Comédie humaine de la

Chine moderne.

Ren

Xiaowen est l’une des représentantes d’une nouvelle

forme narrative en pleine évolution en Chine, née de

la tentative de renouveler l’écriture de la fiction

en déconstruisant le roman, au-delà de la narration

historique.

|

|

Ren Xiaowen |

Certains auteurs

optent pour la nouvelle moyenne, Ren Xiaowen est de celles

qui partent du roman en disloquant la ligne narrative,

éclatée en récits multiples, dans un style de plus en plus

épuré qui colle au réel et ne laisse qu’à peine sourdre

l’émotion.

Maturation

progressive

Du journalisme

à internet

Ren Xiaowen (任晓雯)

est née en 1978 à Shanghai, et elle a fait des études de

journalisme à l’université Fudan (复旦大学新闻学院).

Elle commence à

écrire en 1999, sous le pseudonyme de « Moustique » (“蚊子”),

sur un forum internet intitulé « Le salon du siècle » (“世纪沙龙”).

C’est l’époque des grands succès d’édition de

Han Han (韩寒),

de la littérature comme provocation d’adolescent et

phénomène de mode, qui passe par Shanghai et par internet.

Ren Xiaowen s’en est démarquée, en soulignant que ce n’était

pas sa génération. Elle était en fait solitaire, étudiait,

écrivait des essais.

En mars 2003, elle

publie en feuilleton, sur un site internet de l’université

de Pékin, le roman « L’île des imbéciles » ( yúrén dào

《愚人岛》)

qui a du succès, mais surtout attire l’attention de

critiques et professionnels de l’édition comme le rédacteur

en chef de la revue Zhongshan (《钟山》)

ou l’éditeur (et essayiste) Yang Kui (杨葵)

qui travaillait aux éditions de l’Association des écrivains.

Mais, deux ans

plus tard, elle se « jette dans la mer », en l’occurrence

dans le commerce.

Une affaire de

thé

En 2005, elle crée

une société de commercialisation de thé Pu’er (普洱茶)

,

et rencontre un net succès en tablant sur la qualité de ses

produits. Elle développe son entreprise grâce à une

véritable politique de marque, au point que sa notoriété de

chef d’entreprise finit par dépasser son renom d’écrivain

qui n’était encore que balbutiant.

En 2006/7, le

marché explose sous l’influence de collectionneurs, on crée

presque un mythe autour de la "route du thé et des chevaux",

il se crée une bulle, des thés de mauvaise qualité inondent

le marché. Ren Xiaowen résiste, refuse poliment de nouveaux

investisseurs. Un an plus tard, en 2008, la bulle assainie,

sa marque continue d’avoir la confiance du marché, ce qui

lui permet finalement de la vendre. En un sens, cette

politique prudente et sans hyperbole est typique de la

philosophie générale de Ren Xiaowen, et représentative de sa

vision de la vie.

Elle revient alors

vers l’écriture, avec une discipline de travail très

stricte : levée à cinq heures du matin, écriture de six

heures à dix heures trente, lecture et éventuellement

nouvelle page d’écriture en fin de journée, et coucher à 21

heures…

Du roman à

la nouvelle

|

Elles |

|

Ren

Xiaowen commence par publier un roman, « Elles »

(《她们》),

qui sort en juin 2008. Mais c’est en fait une suite

de portraits de femmes. Il est structuré en 33

chapitres qui retracent les histoires de huit femmes

dans la Shanghai des années 1980 et après, de leur

jeunesse à leur maturité. Ce n’est cependant pas une

simple galerie de portraits, ces vies se recoupent,

s’opposent, et dressent un tableau beaucoup moins

reluisant que l’image dorée qui est généralement

associée à la ville - tableau en demi-teinte où

l’Histoire est en filigrane, à lire entre les lignes

.

Il y a eu

renaissance de la culture shanghaïenne à partir des

années 1980, mais la ville était terriblement

appauvrie. C’est cet aspect de pauvreté qui est

dépeint dans le roman, dans une vision réaliste, à

l’opposé de la ville décrite par

Zhang Ailing

ou

Wang Anyi,

mais avec

des différences selon les périodes. Par exemple,

l’une des histoires se passe dans les années 1920,

c’est celle d’une réfugiée venue à Shanghai |

du Subei ; Ren Xiaowen a

fait des recherches dans les archives sur les habitants des

taudis de Shanghai, à l’époque.

Ses ruelles à

elles ne sont pas celles chargées d’histoire, de culture

locale, et de douce nostalgie, que décrit

Wang Anyi

dans le

célèbre chapitre introductif de son roman « Le chant des

regrets éternels » (《长恨歌》).

Ses ruelles sont bien plus prosaïques :

我们走在上海的南京西路上,看到世界最顶级的奢侈品商店,但从商店后面转几个弯,绕到弄堂里去,会发现有人还住破蔽的平房,每天早上出门倒马桶。

Aujourd’hui,

quand on va se promener dans Nanjing Lu, on voit les

magasins de produits de luxe les plus chics du monde entier,

mais si l’on va faire un tour dans les ruelles derrière, là

il y a encore des gens qui vivent dans des petites maisons

basses délabrées et sortent tous les matins vider leurs pots

de chambre….

|

En août

2008, elle publie un second roman : « Sur l’île »

(《岛上》).

C’est un récit qui laisse planer l’incertitude sur

la réalité derrière les apparences : une histoire de

malade mentale qui pourrait avoir tué son

professeur, avec lequel on ne sait trop quelles

relations elle avait ; elle est envoyée sur une île

étrange, une sorte de colonie pénitentiaire où les

détenus font de longues heures de travaux manuels en

passant le reste de leur temps à médire les uns des

autres, et où le « capitaine » organise des sessions

d’autocritique et de confessions.

Le récit

tire son originalité de la quête de la nouvelle

arrivée pour arriver à comprendre ce qu’elle fait

là, et quel but se cache derrière l’organisation de

l’île, jusqu’à ce que la machine se dérègle et

s’effondre, et que les cadavres commencent à

s’accumuler…

Bien que publié en 2008, le roman a

cependant été écrit six

|

|

Sur l’île |

ans

auparavant. On peut le considérer comme une œuvre de

jeunesse. C’est « Elles » qui représente le style d’écriture

que Ren Xiaowen va développer, et qui est fondé sur des

textes courts publiés comme des séries de portraits, que

l’on n’appelle roman que par habitude et réflexe commercial.

D’ailleurs elle-même a dit : « écrire un roman est comme un

marathon » (“长篇写作是一场马拉松”)

– épuisant.

Le meilleur

d’elle-même est dans ses nouvelles, dont un premier recueil

est publié en mai 2006 sous le titre de l’une : « Le

tapis volant » (《飞毯》)

Tapis volant

et autres nouvelles

|

Le tapis volant |

|

C’est un

recueil de onze nouvelles de longueurs diverses,

plus un épilogue et une postface

.

C’est une galerie de portraits de gens du peuple, et

des couches les plus basses de la société :

pêcheurs, petits marchands, prostituées, coiffeuses,

chauffeurs à longue distance, idiots, kidnappeurs,

trafiquants de drogue… La caractéristique générale

est la pauvreté, et le thème omniprésent la mort,

morts soudaines et violentes, par accident, maladie

ou autre, qui sont des corollaires de la pauvreté.

Dans les

nouvelles de Ren Xiaowen, la mort fait partie de la

vie, elle arrive à brûle-pourpoint et façonne les

mentalités par son caractère brutal et fortuit, qui

tire par là-même vers l’étrange (mais d’une manière

bien plus réaliste, factuelle, que chez García

Márquez pour lequel Ren Xiaowen dit avoir une

profonde admiration).

|

Rien que

dans « Le tapis volant », trois personnages meurent,

l’un d’une maladie du foie, l’autre en se jetant par la fenêtre, et

le dernier d’une balle. « Je suis un poisson » commence par

la mort du père de l’enfant qui se prend pour un poisson,

mort par noyade en mer (il s’agit d’un pêcheur) qui

conditionne toute l’imagerie mentale qui suit – la mère

meurt ensuite, de maladie. Dans « Ici-bas », le petit garçon

meurt d’une maladie étrange, et sa mère se pend… La mort

n’est pas tellement le signe du destin, c’est la fin

douloureuse à laquelle sont soumis les pauvres,

inévitablement.

L’autre corollaire

de la pauvreté, c’est aussi la maladie mentale. Dans

« J’aime Shasha », le « héros » est un petit retardé mental

qui tue l’un de ses camarades de classe. Et dans « Le tapis

volant », si la petite sœur Xue Wenying (薛文瑛)

se jette par la fenêtre, c’est aussi parce qu’elle est

déficiente mentale et qu’un copain a abusé d’elle. La

déficience mentale est aussi au centre du récit « Les ongles

bleus ».

L’univers de Ren

Xiaowen est un monde difforme et cruel, mais dans ses

aspects quotidiens, comme elle l’explique dans son

épilogue :

“即使最优秀的小说,也不过提供了另一个与现实同构的世界,这个世界,往往处理着现实中最卑微、低下、阴暗、扭曲的东西。这些东西,是人们不愿看到甚至刻意忽略的。而小说,恰恰照亮了它们。”(《小说笔记七则(代后记)》)

« La

plus belle des nouvelles n’offre jamais qu’un monde

parallèle à la réalité, un monde qui lui est isomorphe, avec

les mêmes tendances au trivial, à l’obscur, au souterrain,

au difforme. Tout cela, personne ne veut le voir, on fait

même tous ses efforts pour l’éviter. Mais c’est justement ce

que la littérature est là pour éclairer. »

Malgré tout, et

c’est là que les nouvelles de Ren Xiaowen prennent tout leur

intérêt et leur originalité, le style est poétique, ce qui

rend le récit allusif comme la poésie, et bordant parfois

sur le rêve. En outre, la ligne narrative n’est pas

linéaire : ses récits sont souvent contés de différents

points de vue, par différents narrateurs, dans une

esthétique complexe qui en fait toute la beauté. Et le

dixième du recueil est presque un pur exercice de style :

présenté comme non terminé, il est constitué de notes

savamment éparses pour traiter du sujet classique des

relations entre un homme et une femme.

C’est tellement

bien écrit que le difforme, voire le monstrueux, dans ces

nouvelles, ne suscitent pas le rejet mais plutôt une

certaine jouissance esthétique comme devant le tableau du

mendiant au pied-bot de Ribera ou du « jeune pouilleux » de

Murillo.

Sur le

balcon

|

Le point

d’orgue de cette série est la nouvelle

« Sur le

balcon » (《阳台上》),

publiée en 2011. Il s’agit d’une nouvelle moyenne,

structurée en trois parties. La première se passe

dans un hutong, où la maison de Zhang Yingxiong est

promise à démolition ; son père refuse toutes les

promesses de dédommagement, alors que les voisins

déménagent un à un, se met à boire et meurt d’une

crise cardiaque. Après son décès, sa veuve signe

l’offre de compensation et la maison est rasée.

Zhang

Yingxiong (张英雄)

se met alors en tête de venger son père. Zhang

Yingxiong, c’est littéralement Zhang le Héros, comme

dans une histoire de wuxia, mais l’effet

ironique est ténu. Il prend un job comme serveur

dans un restaurant et loue un appartement en face de

celui où habite l’homme qu’il juge responsable du

décès de son père, celui chargé des expulsions dans

le quartier. Sa vengeance doit passer par

la fille de cet homme, Lu Shanshan (陆珊珊), |

|

Sur le balcon |

qu’il observe par la fenêtre « sur le

balcon », et suit dans la rue chaque fois qu’elle sort….

C’est un récit

dont les personnages ont beaucoup de profondeur, avec des

descriptions très fouillées de leur environnement et de leur

vie quotidienne. Il commence comme une vision apocalyptique

à la Soylent Green :

空气里有股烂纸头的味道。一只死老鼠,被车轮碾成一摊浅灰的皮,粘在路中央。雨水将垃圾从各个角落冲出,堆在下水道口的格挡上。塑料袋、包装纸、梧桐叶、一次性饭盒,湿淋淋反着晨光。

Il y avait dans

l’air des relents de pourriture. Réduit à une masse

grisâtre, un rat mort écrasé par une voiture gisait au

milieu de la route. La pluie qui était tombée entraînait les

ordures accumulées dans les moindres recoins, ici et là, et

les amassait aux bouches des collecteurs d’égouts. Mouillés,

sacs en plastique, papiers d’emballage, feuilles de

sterculier, boîtes à lunch jetables reflétaient la lumière

de l’aube.

Le récit se

poursuit en déroulant une histoire dont le suspense n’est

levé qu’à la toute fin, dans une conclusion volontairement

non dramatique, qui laisse la place à l’émotion, soudain.

C’est l’ensemble

de ces caractéristiques, tant du point de vue narratif que

stylistique, que l’on retrouve – mais épurées - dans la

série de récits publiée fin 2015 : « Vies fugitives » (《浮生》).

Tranches de

vies

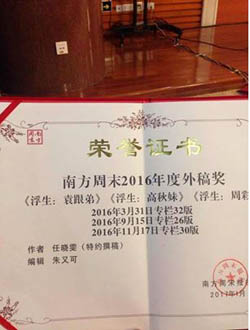

|

Le prix du Nanfang Zhoumo

décerné à Vies fugitives |

|

Seize des

récits de « Vies fugitives » (《浮生》)

ont été initialement publiés dans le Nanfang

Zhoumo (《南方周末》)

avant d’être édités en novembre 2015 ; deux autres

ont été ajoutés dans la sélection des nouvelles de

2015 éditées par Lin Ting (林霆)

.

L’écriture s’est poursuivie ensuite, s’étalant au

total sur la période 2013-2016, et le recueil compte

22 textes au début de 2017.

La qualité

de portraits – rappelant ceux de La Bruyère - est

soulignée par le fait que chaque titre est le nom

d’un personnage. Ren Xiaowen s’inscrit ici dans la

grande tradition des tableaux de Pékin de

Lao She

ou des portraits des petites gens de Tianjin

par

Feng Jicai (冯骥才).

Le style

est épuré, et la narration réduite à l’essentiel,

avec un côté poétique qui transforme

parfois le récit en une sorte de conte moderne désenchanté.

|

Ces récits ont

rencontré beaucoup de succès. En 2016, ils ont été primés

deux fois :

- la nouvelle

« Souvenir de la fabrique de potions médicinales » (《药水弄往事》),

initialement publiée dans la revue Huacheng (《花城》)

en mars 2015, a obtenu le prix de la revue « Meilleures

nouvelles moyennes » (中篇小说选刊)

pour la période 2014-2015.

C’est l’histoire,

à travers ses souvenirs, d’une femme de Suzhou, née en 1921,

à laquelle sa mère a donné le nom de Song Meiyong (宋没用) :

Song l’inutile

.

- l’ensemble du

recueil des « Vies fugitives » a obtenu le prix du

Nanfang Zhoumo pour l’année 2016 (南方周末2016年度外稿奖),

remis en janvier 2017.

- L’ensemble du

recueil a obtenu le prix des Cent Fleurs (百花文艺奖)

fin 2017.

2017 : un

roman, Song Meiyong

|

En août

2017, Ren Xiaowen a publié un roman aux éditions

d’Octobre à Pékin (北京十月文艺出版社) :

« Song Meiyong, une femme bien » (《好人宋没用》).

Le roman raconte la vie de cette femme, originaire

du Subei (c’est-à-dire le nord du Jiangsu) où elle

est née en 1921 ; parce que c’était une petite

fille, sa mère l’a appelée « Inutile » (Meiyong

没用).

Et Inutile s’occupe de ses vieux parents jusqu’à

leur mort, vient en aide à son frère qui ne fait

rien, et donne naissance à cinq enfants, tout en

traversant la guerre, la famine et les troubles

politiques de tous ordres.

Une

histoire comme beaucoup d’autres, mais un style

comme bien peu. Le roman a été couronné en décembre

2017 du prix Mao Dun des nouveaux auteurs (茅盾文学新人奖).

Mais le roman reste une exception

dans une constellation de nouvelles

extrêmement diverses.

|

|

Song Meiyong, une femme bien |

Mais retour

à la nouvelle

Prix Dangdai de

la meilleure nouvelle 2018

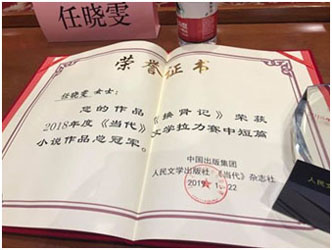

Le 23 janvier

2019, la nouvelle « Chronique d’un don de reins » (《换肾记》)

– initialement publiée en mars 2018 (n° 3) dans la revue

Dangdai - a été couronnée du prix de la meilleure

nouvelle de l’année 2018 décerné par la revue (当代拉力赛中短篇小说总冠军).

|

Le prix de la meilleure nouvelle de

l’année 2018 décerné par la revue

(当代拉力赛中短篇小说总冠军) |

|

L’histoire, qui se passe à Shanghai, est adaptée

d’une histoire vraie

: souffrant d’urémie, un homme d’une trentaine

d’années a besoin d’avoir une greffe de rein. Bien

qu’elle soit compatible, sa mère, Yan Sufen (严素芬),

hésite depuis trois ans à lui en donner un. Sa bru

lui force la main, la « kidnappe » moralement et

l’oblige à accepter le don. Yan Sufen se résigne et,

pour aller à l’hôpital subir l’opération, se pare

comme pour un enterrement. Le dénouement abrupt met

une touche finale de cruauté à l’histoire.

On est loin de l’image traditionnelle de la mère

sublime, toute d’amour désintéressé, qui se

|

sacrifie pour le bien de ses

enfants et de la famille. Mais la mère de la nouvelle – qui

a élevé seule ses deux enfants à la mort de son mari et a

donc déjà beaucoup donné - a ses raisons profondes pour

réagir comme elle le fait, raisons faites de peur de la mort

et de griefs accumulés. L’attitude de la bru est tout aussi

ambiguë : elle veut sauver son mari, pour lui et pour elle,

et a tendance à considérer que, la mère étant maintenant

âgée, sa vie n’a plus la même « importance » que celle de

son mari. Quant à celui-ci, il est presque absent de la

narration…

Ren Xiaowen

confirme ici l’art qu’elle a de brosser des portraits

féminins de plain-pied dans leur époque en posant les

problèmes qui se posent à la société chinoise comme au reste

du monde.

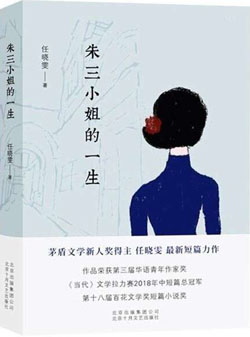

2020 : La troisième sœur Zhu

|

En juin 2020, dès

la sortie du confinement, Ren Xiaowen a publié un nouveau

recueil de nouvelles :

« La troisième sœur Zhu (une vie)

» (《朱三小姐的一生》).

Il compte six nouvelles courtes, dans le même style froid et

détaché, mais témoignant d’une profonde sympathie envers les

souffrances du petit peuple des ruelles, des lilong (里弄)

de Shanghai, et surtout les femmes.

Celle de la

nouvelle-titre rappelle Song Meiyong : elle n’a pas de nom,

pas d’identité claire, on ne sait pas d’où elle vient ; elle

a d’abord été prostituée dans la Concession française avant

de devenir danseuse de bas étage. Bien qu’elle ait beaucoup

changé, cette première identité est restée attachée à sa

personne jusque dans les années 1990, comme une lettre

écarlate. Ce qui diffère ici de Song Meiyong, cependant,

c’est la forme même du récit, la concision de la forme

courte tirant vers l’abstraction et

|

|

La troisième fille des Zhu, une vie

|

faisant de cette

anonyme troisième fille une épure emblématique de ses

innombrables consœurs passées par la prostitution pour

survivre.

Le récit commence

ainsi :

“每个人都在等待朱三小姐死去。她已老瘦成一把咔啦作响的骨架子,却仿佛永远不会死。”

Chacun

attendait que meure la troisième fille des Zhu. Elle était

si vieille et desséchée que sa carcasse grinçait, mais on

avait l’impression qu’elle ne mourrait jamais.

A la fin, tous ses

proches sont morts, amis comme ennemis, et elle reste assise

aujourd’hui comme hier sur le sofa défoncé de la rue

Xiangyunli (祥云里街) :

“已经坐了百多年,仍将继续坐下去”).

Elle

est assise là depuis plus d’un siècle, et restera assise

ainsi …

L’issue, ou plutôt

l’absence d’issue, est la même que celle qui conclut la

nouvelle suivante, dont on pourrait traduire le titre par

« N’en rajoutez pas » (《别亦难》) ;

tout désir est réprimé, engendrant frustration et violence,

sans espoir de rémission : « Impossible de fuir, impossible

de mourir » (“跑也跑不掉,死也死不掉”).

C’est la même

atmosphère de solitude, d’impuissance et de désolation que

l’on retrouve dans les deux autres nouvelles : « La mort de

Yang Jinquan » (《杨金泉之死》)

et « Pleurs dans le vent » (《迎风哭泣》),

où dominent des sentiments de lassitude et de désespoir sur

fond de communication impossible. La tragédie est

omniprésente, la détresse engendrée par la violence et la

cruauté, elles-mêmes engendrées par la misère, la paranoïa,

l’avidité, et généralement les difficultés de la vie ; mais

la force du drame est souvent détournée par la subtilité du

récit, et une conclusion inattendue, comme dans la

« Chronique d’un don de reins » (《换肾记》)

primée en janvier 2019, ou dans la « Sonate du district de

Haojia » (《郝家县奏鸣曲》).

Tout le recueil

semble une illustration du concept bouddhiste de « vérité de

la souffrance » (kǔdì“ 苦谛”).

Ce n’est pas un thème rare dans la littérature chinoise.

Mais, ce qui distingue les récits de Ren Xiaowen, c’est le

ton distancié, volontairement dénué de toute émotion ou de

volonté critique. Ses narrateurs restent neutres, au point

de faire de leurs récits des abstractions, ce qui leur donne

d’autant plus valeur universelle, comme sont universelles la

misère et la mort - universelles et inexorables.

Ren Xiaowen est

l’une des plus brillantes représentantes du genre littéraire

de la nouvelle en Chine aujourd’hui. Ces nouvelles viennent

le confirmer. Le recueil est d’ailleurs précédé d’un essai

en guise de préface :

« Qu’est-ce

que la nouvelle ? » (《短篇小说何为》).

Adaptation

cinématographique

|

La nouvelle « Sur

le balcon » (《阳台上》)

a été adaptée au cinéma, par le réalisateur Zhang Meng (张猛)

,

avec l’actrice Zhou Dongyu (周冬雨)

dans le rôle principal. Le film est sorti en Chine en mars

2019.

Voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/films_

Zhang_Meng_On_the_Balcony.htm

Traduction en

français

Sur le balcon, trad. Brigitte

Duzan, L’Asiathèque, coll. « Novella de Chine », mai 2021.

Tan Huiying《谭惠英》, extrait de « Vies

fugitives », trad. Brigitte Duzan pour Jentayu,

n° 6, été 2017. |

|

Sur le balcon, le film |

A lire en

complément

Je suis un poisson (extraits)

《我是鱼》

Extrait de « Vies

fugitives » :

Yuan Gendi 《袁跟弟》

Cao Yaping 《曹亚平》

Le tapis

volant 飞毯/

Deux ou

trois choses sur Le Chengpeng

乐鹏程二三事/

Sucré

甜/

Je suis un

poisson

我是鱼/

Nuit calme

平安夜/

Ici-bas

阳间/

J’aime

Shasha

我爱莎莎/

Les ongles

bleus

蓝指甲/

Image en

miroir

对影/

En

attendant de terminer une nouvelle

关于·待完成的短篇/

Qing

Pingle 清平乐/

Sept notes

sur les nouvelles (en forme d’épilogue)

小说笔记七则(代后记)/

Postface

倒叙(跋)/

On pense aux

« Récits d’une vie fugitive » (《浮生六记》)

de Shen Fu (沈复),

selon la traduction de Jacques Reclus, ou « Six

récits au fil inconstant des jours » selon la

traduction de Simon Leys.

Quatre des

récits de la série ont été publiés sous le titre

« Ces gens-là » (《那些人》)

dans la sélection des meilleures nouvelles de

l’année 2015 éditée par Lin Ting《2015年短篇小说选粹》林霆-主编

[pp

18-30].

Les textes

publiés dans le Nanfang Zhoumo :

http://www.infzm.com/author/%E4%BB%BB%E6%99%93%E9%9B%AF/0

Les quatre

textes publiés dans la sélection de Lin Ting :

1/ Jiang

Xiaoyun

蒋晓芸

2/ Zhang Yongfu

张永福 3/

Sun Qiangguo

孙强国

4/ Xu

Zhifang

许志芳

Les récits

1 et 3 ne figurant pas parmi ceux publiés dans le

Nanfang Zhoumo.