|

|

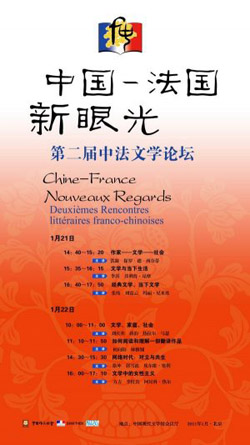

Janvier 2011 :

deuxièmes rencontres littéraires franco-chinoises à Pékin

par Brigitte Duzan, 30 janvier 2011

|

Pendant deux

jours, les 21 et 22 janvier, huit personnalités du monde

littéraire français, dont quatre écrivains (1), sont

venues à Pékin rencontrer douze de leurs homologues

chinois (2) : écrivains, éditeurs, traducteurs et

spécialistes ont ainsi pu débattre des problèmes

auxquels doit faire face la littérature aujourd’hui,

dans un pays comme dans l’autre, en

tentant de les aborder avec un « regard nouveau », thème

général des débats (“中国—法国新眼光”).

Ces deuxièmes

rencontres littéraires franco-chinoises (第二届中法文学论坛)

ont eu lieu dans un endroit emblématique : le musée

national de la Littérature chinoise moderne (中国现代文学馆).

Ouvertes au public, et faisant suite à celles qui

s’étaient déroulées

à Paris

en novembre 2009,

elles étaient placées, côté chinois, sous l’égide

de la présidente de l’Association nationale des

écrivains chinois,

Tie Ning (铁凝),

et côté français, sous celle du conseiller culturel de

l’Ambassade de France, Anthony Chaumuzeau. |

|

|

|

Le musée de la littérature chinoise

moderne |

|

Dans son

allocution introductive (3), la présidente Tie Ning a

comparé la littérature à des fleurs : comme il y a, pour

les fleurs, ceux qui les plantent et ceux qui les

vendent à la criée au marché, en essayant d’en tirer le

plus d’argent

possible, il y a en littérature, a-t-elle dit, des

écrivains qui sèment et d’autres qui se contentent

d’écrire vite pour une vente rapide. Les uns n’aiment

pas les fleurs, les autres se moquent de la littérature,

et le problème est qu’ils risquent de faire fuir les

lecteurs. Il faut donc cultiver l’amour des

belles lettres, et ces

rencontres |

étaient une façon de le cultiver et de l’approfondir

en commun, étant donné que des problèmes similaires se posent

dans les deux pays.

|

Les questions

abordées ont concerné la place de la lecture, de la

littérature et de

l’écrivain dans

le monde moderne, le rôle de la poésie dans ce monde,

et, comme il y a deux ans déjà, la place, ambivalente,

du numérique dans celui de la littérature et de

l’édition. Un autre sujet à

l’ordre du jour

était celui de la traduction et des problèmes

|

|

Les participants, français et chinois |

de compréhension qu’elle

comporte, présenté et animé par deux spécialistes de la

question : Liu Yan (刘焰),

traductrice, entre autres, d’un recueil de nouvelles de Tie Ning

paru aux éditions Bleu de Chine, et

Sylvie Gentil, qui a reçu le

prix de traduction Amédée Pichot en novembre 2010 pour sa

traduction de « Bons baisers de Lénine » de

Yan Lianke.

|

Tie Ning avec Annick Geille à sa droite,

He Xiangyang (à gauche sur la photo) et Fang Fang (à

droite) |

|

C’est peut-être

le rôle du féminisme dans

l’avant-garde

littéraire et l’émergence de nouveaux talents qui a

suscité les interventions les plus personnelles et

vivantes. La première intervenante sur ce sujet était

Annick Geille, ancienne amie et biographe de Françoise

Sagan à laquelle elle a consacré plus de trois cents

pages de souvenirs et réflexions : « Un amour de

Sagan ». Elle a souligné l’importance de Sagan à son

époque : par sa vie autant que par ses écrits, elle a

donné l’exemple d’une femme insoumise qui a contribué à

élargir |

le champ de la liberté individuelle, pour les

femmes, mais pas seulement. Annick Geille a également rappelé

qu’il n’y a pas de différence de sexe en littérature, il y a

simplement de bons écrivains, et des mauvais.

Ce qu’on pourrait

appeler le « modèle Sagan » s’est révélé être toujours

d’actualité lorsqu’on a entendu

Fang

Fang se demander quelle devait être l’attitude de la

femme écrivain : soumission ou révolte. En Chine, a-t-elle dit,

malgré une « libération » en trois étapes, la femme n’a toujours

pas gagné une totale autonomie, et cela reste un des sujets de

réflexion les plus profonds. Et, comme toujours, cela traduit un

problème social bien plus général que la littérature est le

mieux à même d’appréhender.

*

Comme il y a deux ans, ces rencontres sont pour nous l’occasion

de présenter des auteurs chinois pour la plupart peu connus en

France :

Fang Fang (方方),

Liu Qingbang (刘庆邦),

Zhang Wei (张炜)

et Li Er (李洱).

Nous terminerons par un dossier sur

Bi Feiyu (毕飞宇).

Notes

(1) Ces écrivains

étaient Marie Nimier, Annick Geille, Gérard Macé et Philippe

Nemo ; étaient également présents côté français, outre les

traductrices Liu Yan et

Sylvie Gentil, Hervé Serry, chargé de

recherche au CNRS, spécialiste de la sociologie de la production

culturelle, et Geneviève Imbot-Bichet, aujourd’hui directrice de

collection chez Gallimard.

(2) Outre

Jiang Yun (蒋韵),

Liu Zhenyun (刘震云)

et Xu

Kun (徐坤),

qui étaient déjà aux rencontres de Paris en 2009, participaient

à ces rencontres les écrivains

Fang Fang (方方),

Bi Feiyu (毕飞宇),

Liu Qingbang (刘庆邦),

Zhang Wei (张炜),

Li Er (李洱)

et Guo Xuebo (郭雪波),

le critique littéraire Li Jingze (李敬泽),

le directeur adjoint du musée de la Littérature contemporaine et

de l’Association de recherches pour le roman de Chine Wu Yiqin (吴义勤),

ainsi que deux chercheurs : He Xiangyang (何向阳),

directrice adjointe du Département de recherches en création

littéraire de l’Association des Écrivains de Chine, membre du

Comité de critique théorique de Chine et directeur adjoint de

l’Association de recherche pour le roman de Chine et Ji Hongzhen

(季红真),

professeur à l’Institut de la Culture et de la Littérature

chinoise de l’École normale supérieure de Shenyang après avoir

été pendant vingt ans membre du département de recherche en

création littéraire de l’Association des écrivains de Chine.

(3) Intitulée « Les fleurs aussi se vendent à la criée » (“花盆也喧嚣”)

|

|