|

|

Tie Ning 铁凝

Présentation

par Brigitte Duzan, 29 mai 2012

|

Réélue en novembre 2011,

Tie Ning (铁凝) est depuis 2006 la présidente de

l’Association des écrivains de Chine. Elle a été la

première femme à accéder à cette fonction, à l’âge de

quarante neuf ans.

Elle était non

seulement la première femme, mais aussi la plus jeune

élue à la présidence de cette association. C’était un

immense honneur, qui la plaçait à un rang comparable à

Mao Dun et Ba Jin, ses prédécesseurs. Mais c’était aussi

une lourde charge à laquelle elle a sacrifié son œuvre

littéraire. On ne peut pas dire qu’elle n’écrit plus,

comme on le dit souvent, mais il est vrai que

l’essentiel de son œuvre de fiction date d’avant 2006.

Heureusement, elle avait commencé à écrire jeune…

Ecrivain

précoce |

|

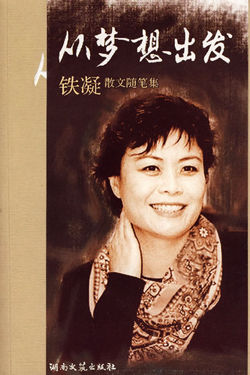

Tie Ning en 2006 |

Tie Ning est née en

1957 à Pékin, dans une famille originaire de Zhaoxian (赵县),

dans la province du Hebei. Ses parents étaient tous deux des

artistes : son père est Tie Yang (铁扬),

peintre

connu pour ses aquarelles et des peintures à l’huile où se

reflète l’influence de Cézanne, mais aussi diplômé de

l’Institut national

d’art dramatique (中央戏剧学院) ;

sa mère était professeur de musique, diplômée du conservatoire

de Tianjin.

Première nouvelle à

la fin du lycée

|

Un paysage de Tie Yang |

|

En 1961, quand

Tie Ning a quatre ans, ils reviennent dans le Hebei, à

Baoding (保定) ;

c’est là qu’elle

fait toute sa scolarité, perturbée par la Révolution

culturelle. A l’issue de ses études secondaires, en

1975, elle est envoyée travailler à la campagne (1) dans

le cadre du mouvement des Jeunes instruits, mais

toujours dans le Hebei, dans une ferme au sud de

Baoding, à Boye (博野县).

Elle a dix-huit

ans et a déjà commencé à écrire : elle vient de publier

sa première nouvelle, « La faucille volante »

(《会飞的镰刀》),

dans la Revue des lettres et des arts de Baoding |

(《保定文艺》).

Elle continue à écrire tout en travaillant à la ferme. Elle

publie quelques nouvelles : « Nuit » (《夜晚》),

« Funérailles » (《丧事》),

« Un cadeau non désiré » (《不受欢迎的礼物》)…

En 1979, elle est

affectée, comme assistante de rédaction pour la rubrique

littéraire, à la revue La Montagne fleurie (《花山》),

publication de la Fédération des lettres de Baoding (保定文联).

Pendant

l’hiver, elle participe

au Congrès de la littérature pour enfants.

En 1980, elle participe

à l’atelier littéraire organisé par la province du Hebei, puis

publie la nouvelle « Histoire de fourneau » (《灶火的故事》)

dans le supplément littéraire du quotidien de Tianjin. Son

premier recueil de nouvelles sort cette année-là.

Premier succès à

vingt-cinq ans

|

En 1982, la

nouvelle « Ah, Neige parfumée » (《哦,香雪》)

fait sensation : elle est couronnée du Prix des

meilleures nouvelles de Chine pour 1982 (全国优秀短篇小说奖).

Elle est en général considérée, dans les biographies de

Tie Ning, comme le point de départ de son œuvre.

Neige parfumée

(香雪)

est le nom d’une jeune fille d’un village reculé où le

passage du train en provenance de la capitale est

l’événement de la journée. Les petites villageoises,

parées de leurs plus beaux atours, y découvrent des

nouveautés formidables et échangent œufs et jujubes

contre des menues choses introuvables au village :

boites d’allumettes,

spaghettis, épingles à cheveux, voire, luxe suprême, des

bas de nylon. Montée dans un wagon, Neige parfumée y

découvre un jour un plumier extraordinaire, avec une

fermeture aimantée, et réussit à l’échanger pour son

panier d’œufs, laissé à une étudiante pékinoise qui n’en

a que faire et lui aurait volontiers fait |

|

Ah Neige Parfumée |

cadeau d’un objet pour elle sans grande valeur…

Descendue à l’arrêt suivant, Neige parfumée doit ensuite faire

trente lis à pied dans la nuit pour rentrer au village avec son

trésor.

Cette nouvelle est un

parfait exemple du style et de la thématique de Tie Ning à ses

débuts, dans les années 1980 : empreint d’un sentiment très

profond pour la vie rurale né de son expérience personnelle, ce

récit décrit avec une émotion discrète la simplicité naïve de

jeunes villageoises rattachées au monde extérieur par le frêle

cordon ombilical des rails du train, et émerveillées par

« l’accent de Pékin » et les gadgets de la capitale considérés

comme trésors quasiment magiques.

Le style est d’un

réalisme teinté de poésie, loin de la littérature engagée, au

même moment, d’un écrivain comme Bai Hua (白桦),

par

exemple

(2). Tie Ning

va, de là, évoluer vers

un réalisme plus tranché, décrivant le sort malheureux des

femmes dans la société chinoise, mais sans jamais tomber dans la

critique,et encore moins la dénonciation : elle a une position

de plus en plus officielle et ses nouvelles font l’objet

d’adaptations cinématographiques et télévisées qui les rendent

encore plus populaires.

Années 1980 :

Popularité croissante et position de plus en plus officielle

Peintre du monde

féminin rural

|

Le chemisier rouge déboutonné |

|

En 1983 paraît

dans la revue Octobre (《十月》)

sa première longue nouvelle (中篇小说) :

« Le chemisier rouge déboutonné » (《没有纽扣的红衬衫》). Nommée en 1985 dans la liste des meilleures nouvelles de l’année, elle

est, cette même année, adaptée au cinéma par une

réalisatrice dont la carrière n’a malheureusement été

au-delà de 1989,

Lu Xiaoya (陆小雅) :

le film sera couronné des prix

du Coq d’or et des Cent fleurs (3).

En 1984, la

nouvelle « Sujet de conversation de juin » (《六月的话题》),

publiée dans La montagne fleurie (《花山》), est

adaptée à la télévision. Cette année-là, Tie Ning est

élue vice-présidente de la Fédération des

lettres du Hebei (河北省文联副主席).

Début 1985,

lors du quatrième Congrès de l’Association des écrivains

de Chine, elle est élue membre du conseil de |

|

La meule de paille de blé |

|

l’association.

En mai, elle fait partie de la délégation

d’écrivains

chinois envoyée aux Etats-Unis pour participer à

un colloque littéraire à l’université Columbia.

En 1986, une

autre longue nouvelle est publiée dans la revue

littéraire Shouhuo (《收获》) :

« La meule de paille de blé » (《麦秸垛》).

C’est

encore une histoire de femmes, et toujours à la

campagne. La nature y est dépeinte sur un ton qui reste

idyllique ; mais c’est aussi une description de mœurs

paysannes qui n’évoluent pas, où les femmes sont

toujours assujetties aux mêmes contraintes sociales et

familiales, sans échappatoire. Tie Ning, cependant, ne

se fait pas défenseur des droits des femmes : elle

décrit sans prendre parti des mentalités et des modes de

vie qui font obstacle au développement social.

|

|

L’année

suivante, en 1987, est publiée une autre longue

nouvelle, « La route me ramène à la maison »

(《村路带我回家》),

qui est adaptée l’année suivante au cinéma. Dans cette

nouvelle, une jeune veuve, ancienne « jeune instruite »

qui n’a plus de hukou urbain pour pouvoir revenir en

ville, est partagée entre deux hommes qui souhaitent

l’épouser, son

choix pouvant lui permettre de quitter la campagne. Tie

Ning continue ici dans sa ligne thématique : elle oppose

un monde masculin complice de l’idéologie du pouvoir, et

un monde féminin plus subjectif, guidé par ses désirs et

ses envies.

Le tournant

de 1988

En 1988 paraît

son premier roman, « La porte des |

|

La route me ramène à la maison |

|

roses »

(《玫瑰门》),

aux éditions de l’Association des écrivains. Il marque un tournant dans

son style : elle passe ici d’un ton poétique pour

décrire le monde rural, à la description plus sombre de

destinées de femmes sur plusieurs générations, doublée

d’une réflexion sur l’histoire et la culture qui se

prolonge dans l’écriture d’essais et de critiques d’art.

L’année suivante, en 1989, est publiée dans la revue

Littérature du peuple (《人民文学》) une autre longue nouvelle qui forme avec le roman de 1986 comme le second

volet d’un diptyque : « Le tas de fleurs de

coton » (《棉花垛》).

L'histoire se

déroule dans la Chine des années 1930, toujours à la

campagne. La culture du coton forme la base de toute la

vie, pour les adultes dont le statut est proportionnel à

la qualité des fleurs qu’ils produisent, mais aussi pour

les enfants qui

jouent au marchand de coton. |

|

Rose Gate |

|

Le récit est centré sur

l’histoire tragique de deux jeunes couples, une histoire

qui se déroule en même temps que la guerre contre le

Japon, avec tous les drames que comporte une guerre.

Quarante-cinq ans plus tard, un voyage en train rappelle

ses souvenirs du passé au dernier survivant. Tie Ning

joue sur la nostalgie pour atténuer la dureté de son

récit, mais fait aussi une peinture, par touches

successives, de l'éveil du désir chez ses jeunes

adolescents, trait récurrent dans ses nouvelles.

Les événements

de 1989 n’affectent en rien sa production, qui ne fait

au contraire qu’accélérer. En 1990, sa nouvelle « Ah,

Neige parfumée » est adaptée au cinéma, et le film

tourné au Studio des films pour enfants.

Années

1990 - 2000 : Consécration |

|

Le tas de fleurs de coton |

Encore deux romans

|

La ville sans pluie |

|

Tie Ning publie

son second roman en 1994 : « La ville sans

pluie » (《无雨之城》). Mais elle est de plus en plus prise par ses fonctions officielles.

En 1995, elle

participe à un voyage officiel aux Etats-Unis où elle

parcourt treize Etats en prononçant autant de discours.

Pendant l’été, elle est à Taiwan et en septembre un

recueil de ses nouvelles est publié à Tokyo. En octobre

1996, à l’âge de

trente-neuf ans, elle est élue présidente de

l’Association des écrivains du Hebei, et

parallèlement à la vice-présidence de l’Association des

écrivains à l’échelon national.

En 1997 est

publiée une autre nouvelle qui sera adaptée au cinéma un

peu plus tard : « La soirée d’Andrei » (《安德烈的晚上》). La nouvelle est par

ailleurs primée par l’équivalent chinois du Reader’s

Digest, tandis qu’un |

|

recueil d’essais, « Les

nuits blanches d’une femme » (《女人的白夜》), est couronné du prix Lu

Xun, premier prix Lu Xun à être décerné. Et elle

continue les voyages officiels : en février 1998 à Hong

Kong, en mars en Israël, en mai en Corée, cette fois

avec son père, pour participer un colloque sur l’art.

Au début du

nouveau millénaire, elle publie cependant son

troisième roman : « Femmes au bain »

(《大浴女》),

qui a également été adapté en série télévisée.

Le récit couvre la vie de trois femmes, deux sœurs et

leur amie d’enfance, sur une période d’une quarantaine

d’années, de leurs jeunes années, au début du régime

maoïste, à leur maturité dans les années 1990, en

passant par leur adolescence pendant la Révolution

culturelle. Chacune d’entre elles se débat au sein de

difficiles relations, familiales et sentimentales, tout

en cherchant à conquérir finalement sa liberté. Le titre

est emprunté aux célèbres Baigneuses de Cézanne, sans

doute sous l’influence de son père, mais avec une

connotation symbolique : |

|

Femmes au bain |

|

il

s’agit du bain de l’âme (“灵魂的洗浴”),

a expliqué Tie Ning.

En 2001, la

longue nouvelle « L’éternité, c’est loin ? » (《永远有多远》) reçoit une seconde fois

le prix Lu Xun, ainsi que le prix Lao She et plusieurs

autres prix de revues littéraires. La nouvelle est

adaptée en 2002 en une série télévisée en quinze

épisodes. Tie Ning publie encore un recueil de

nouvelles, traduit en français,

« La douzième nuit »

(《第十二夜》),

puis multiplie les compilations d’essais, nouvelles et

textes divers, dont un recueil de nouvelles et autres

textes, dont des critiques d’autres auteurs, avec une

vingtaine de photos d’elle depuis l’enfance : « Qui peut

m’intimider ? » (《谁能让我害羞》).

Un quatrième roman différent |

|

Femmes au bain, la série télévisée |

Enfin, en 2005 sort son

quatrième roman, sur lequel, selon ses propres dires,

elle a travaillé six ans : « [Le village de] Benhua »

(《笨花》).

C’est une saga villageoise dans la lignée de ses trois précédents

romans, mais plus complexe -

il

comporte plus de quatre-vingt dix personnages, et surtout ce

sont en majeure partie des personnages masculins : le monde

habituel de Tie Ning a basculé, et son regard est résolument

tourné vers la peinture de l’histoire, de la culture et des

coutumes locales.

|

Le village de Benhua |

|

Le titre même

est significatif, Tie Ning l’a longuement expliqué lors

de ses interviews à la sortie du livre : les deux

caractères 笨花

bènhuā

signifient normalement ‘fleur d’idiot’, mais ils ont ici

un sens dialectal. Le terme désigne le coton cultivé

localement (花

huā

étant pris pour

棉花),

opposé à 洋花

yánghuā

le

coton importé.

Tie Ning

revient ici à la région d’où est originaire sa

famille et où son grand-père était cultivateur de coton,

d’où

l’importance du

thème dans son œuvre. L’histoire se passe en effet dans

la plaine de Jizhong (冀中平原),

dans le Hebei,

des débuts de la République de Chine, vers 1912, à la

fin de la guerre contre le Japon, vers 1945. Elle

retrace les événements historiques vus localement, à

travers l’histoire

d’une famille

du village de Benhua.

Mais il ne

s’agit pas d’un roman historique : l’attention est

|

portée sur la

description des coutumes locales, et l’analyse des modes de vie,

avec une saveur locale transmise par des expressions

dialectales, et même de plusieurs dialectes du Hebei. On sent

cependant l’écriture retenue, la

touche se fait ici discrète sur les sentiments des personnages,

et surtout sur leurs émois sexuels. Elle a dit avoir

effectivement bridé son langage « pour ne pas détourner

l’attention de l’essentiel »,

l’essentiel étant le caractère éthique de ses personnages, leur

préservation des grandes valeurs morales même au sein de la

guerre et de l’adversité. On ne peut s’empêcher de voir là un

discours très officiel.

Présidente de

l’Association des écrivains

|

En novembre

2006, à l’issue du septième congrès de

l’Association

des écrivains de Chine, elle fut élue présidente de

l’Association.

Elle était non

seulement la première femme, mais aussi la plus jeune

élue dans l’histoire de cet organisme créé

cinquante-sept ans auparavant. Elle succédait à deux des

écrivains les plus importants de la littérature chinoise

moderne,

Mao Dun (茅盾)

et

Ba Jin (巴金).

Elle fut saluée comme un espoir de changement. En tant

que présidente de l’Association

des écrivains du Hebei pendant une dizaine

d’années, elle

s’était créé une image de sérieux et de pragmatisme et

avait ses preuves.

Elle a été

confirmée à ce poste en novembre 2011, à l’issue du

huitième congrès de l’Association.

|

|

Recueil de nouvelles 2006 |

On peut néanmoins

regretter qu’elle ait été élue si jeune à une présidence aussi

lourde : sa créativité

s’en est trouvée

bridée. Ses prédécesseurs avaient été élus à un âge plus avancé

(Ba Jin à

quatre-vingts ans, Mao

Dun à cinquante-trois ans, mais dans des circonstances

politiques différentes). Tous deux avaient une œuvre importante

déjà derrière eux. Il est vrai que Tie Ning a commencé à écrire

très jeune, mais c’est dans les années 1990 qu’elle a vraiment

commencé à mûrir son style.

|

Recueil d’essais 2007 |

|

Sa position

officielle a non seulement limité son temps libre pour

l’écriture, mais l’a obligée à des compromis sur les

thèmes, le style et le ton de ses écrits. Elle continue

à publier à peu près une nouvelle par an qui fait

aussitôt partie de la sélection du recueil des

meilleures nouvelles de l’année. Mais elles restent

assez décevantes. La dernière en date, publiée en

septembre 2011, dans la revue littéraire de l’Association

des écrivains, justement, en est un exemple.

Son titre,

« Le distillateur volant » (《飞行酿酒师》),

peut être un clin d’œil à celui de sa toute première

nouvelle, « La faucille volante » (《会飞的镰刀》),

mais l’analogie s’arrête là.

Il s’agit d’une nouvelle « urbaine » satirique, qui se

moque de la nouvelle passion des Chinois aisés pour le

vin ; l’histoire est celle d’un soi-disant créateur d’un

vin chinois qui cherche un investisseur. On lit les sept

ou huit pages en appréciant quelques traits amusants,

mais en se |

demandant comment

cela va se terminer ; et la fin n’est pas à la hauteur d’une

nouvelle vraiment réussie (4).

Ses essais critiques et

réflexions « au fil de la plume » sont finalement ce qu’elle

écrit aujourd’hui de plus intéressant. Mais il ne faut pas

négliger pour autant le reste de son œuvre.

Tie Ning reste

l’écrivain de la ruralité chinoise et a toujours été une voix

très orthodoxe, Bonnie Mc Dougall parle même de son « orthodoxie

fondamentale » (5). Ce n’est pas un défaut rédhibitoire, il faut

juste le savoir pour ne pas chercher dans ses écrits ce qu’on ne

peut y trouver et se concentrer sur leurs qualités propres,

celles de la tradition littéraire chinoise la plus classique.

Un mot sur ses

nouvelles

Tie Ning est une

spécialiste de la nouvelle, c’est d’ailleurs un genre pour

lequel, dit-elle, elle a un « penchant quasiment monomaniaque »

(“近乎偏执的喜爱”).

On n’écrit

pas un roman comme on écrit une nouvelle, et, dans son cas, la

différence est nette :

“当我写作长篇小说时,我经常想到的两个字是‘命运’;当我写作中篇小说时,我经常想到的两个字是‘故事’…”

Quand j’écris un roman, je pense généralement "destin" ; quand j’écris

une nouvelle, je pense plutôt "histoire" …

Notes

(1) Comme il est dit

dans sa brève présentation dans le recueil de 1989 de la

collection Panda où a été publiée la traduction de « Ah, Neige

parfumée » : elle est partie « appréhender la campagne au lieu

d’entrer à

l’université ».

(2) L’attaque contre

l’adaptation cinématographique de sa nouvelle « Un douloureux

amour » (《苦恋》)

avait été le signal d’une campagne qui se poursuivit pendant

tout l’année 1982.

Voir :

Repères historiques, les années 1980.

(3) Il s’appelle « La

fille en rouge » (《红衣少女》) :

c’est un exemple des très bons films chinois des années 1980 qui

ont été éclipsés par la vogue de la cinquième génération.

Voir sur chinese movies : ….à venir…

(4)

On trouve le texte en ligne :

http://read.360buy.com/10915/523604.html

(5) The Literature

of China in the Twentieth Century, Bonnie S. McDougall-Kam

Louie, Columbia University Press, 1997, p. 419.

De manière

significative, Tie Ning ne figure pas dans le Petit précis à

l’usage de l’amateur de littérature chinoise contemporaine, de

Noël Dutrait (1976-2006), Philippe Picquier, 2ème

édition, 2006.

Traductions en

français

Ah, Neige Parfumée (《哦,香雪》),

in Les meilleures oeuvres chinoises 1949-1989, Littérature

chinoise, collection Panda, Pékin 1989, p. 267

Le corsage rouge (《没有纽扣的红衬衫》),

Editions en langues étrangères, janvier 1991

Fleur de coton (《棉花垛》),

traduit du chinois par Véronique Chevaleyre, Bleu de Chine,

janvier 2004

La douzième nuit (《第十二夜》),

traduit du chinois par Prune Cornet et Yan Liu, Bleu de Chine,

mars 2004*

A noter :

Un numéro spécial de

la revue Littérature chinoise, 4ème trimestre 1988 :

Tie Ning, Femme écrivain.

* Notes sur « La

douzième nuit »

Il s’agit d’un recueil

de cinq nouvelles qui sont parmi les meilleures de Tie Ning, et

parmi les plus

connues :

-

La

douzième nuit (《第十二夜》) ;

-

La

solitude [de Chang’E] (《寂寞嫦娥》) :

-

Le

sourire du papillon (《蝴蝶发笑》) ;

-

La soirée

d’Andrei (《安德烈的晚上》)

– traduit « Amitié, coton et raviolis »

-

Petit

Millet glutineux (《小黄米的故事》)

1. La douzième nuit

|

Divisée en sept

« nuits », cette nouvelle, écrite à la première

personne, a le petit côté satirique habituel chez Tie

Ning : satire des nouvelles mœurs citadines, de

l’affairisme paysan, de l’engouement pour la peinture

contemporaine chinoise… On sent une histoire vraie,

racontée à l’auteur ou plus ou moins autobiographique ;

c’est un drame de village synthétisé en quelques pages,

sur fond de coutumes, de non-dits, de

préjugés, et un superbe portrait d’une vieille femme, à

peine suggéré.

Première

nuit :

une jeune femme peintre arrive dans un village de

campagne à une petite heure de la ville où elle habite

parce qu’elle y a acheté une vieille maison. Le village

a déjà attiré quelques peintres, dont son ami Lao Qin a

été le précurseur :

用老秦的话说,农民正一步步挪下山来向城市靠拢,城里人却渴望一步步奔出城去要在山上占领一席之地。也算是当下的一种时髦吧。

Selon Lao

Qin, les paysans quittent la montagne

|

|

La douzième nuit |

pour se rapprocher peu à

peu de la ville tandis que de plus en plus de citadins meurent

d’envie de quitter la ville pour aller s’installer à la

campagne. C’est une sorte de mode, à l’heure actuelle.

Lao Qin est devenu

l’agent immobilier du village. Tout le monde sait que ces

transactions sont illégales car les paysans n’ont pas le droit

de vendre les terres, elles appartiennent à l’Etat, mais

personne ne veut rater une affaire. La narratrice a jeté son

dévolu sur une maison, le propriétaire a fait traîner la

négociation, mais Lao Qin a fini par emporter l’affaire pour

douze mille yuans.

Au moment de payer,

cependant, le propriétaire, Ma Laomo (马老末),

n’est pas là ; l’acheteuse passe la nuit chez Lao Qin en

attendant.

Deuxième nuit :

le lendemain matin, quand apparaît Ma Laomo, c’est pour annoncer

qu’on vient de lui offrir quinze mille yuans pour sa maison. Le

prix est finalement négocié à treize mille. Une fois la

transaction terminée et réglée, cependant :

当他把钱装进一只粗布小面口袋时,他说还有个事儿,他说他的大姑眼下还在那院里住着。

不过老太太七十好几,一直病着,已经活不了多大工夫了,她一死,我立刻就能搬进去。

Après avoir mis

l’argent dans un sac de farine en toile grossière, [Ma Luomo]

annonça qu’il y avait encore un problème : sa tante habitait

toujours la maison.

Mais elle avait plus

de soixante-dix ans, était malade depuis une éternité et n’en

avait plus pour très longtemps ; je pourrais emménager dès

qu’elle serait morte.

Voyant l’air désemparé

de ses interlocuteurs, Ma Laomo les emmène voir la vieille femme

pour qu’ils voient qu’il ne ment pas : elle est bien mourante.

La narratrice s’endort apaisée, en pensant aux toiles qu’elle va

bientôt pouvoir commencer de peindre dans sa nouvelle maison.

Troisième nuit :

le

lendemain, la narratrice va voir « sa » maison, et a la surprise

de trouver la vieille femme assise sur son kang, en train

de se peigner. « Bah, dernier sursaut de vie, » dit Ma Luomo.

Quatrième nuit :

Ce

matin-là, la vieille tante est fièrement assise sur les marches

devant la porte quand la narratrice arrive. Des jeunes du

village, élèves de Lao Qin, lui apprennent son histoire. La

vieille tante, dans sa jeunesse, était tombée amoureuse d’un

facteur d’orgue venu réparer celui du village ; elle était la

plus jolie fille du coin, Il repartit en la laissant enceinte ;

l’enfant ne vécut que trois jours, mais elle resta fidèle toute

sa vie sans se marier.

Pendant la guerre, elle

fabriqua comme les autres des chaussures pour les soldats de la

8ème Armée ; les siennes étaient les plus belles,

avec une croix brodée sur la semelle, pour porter chance, mais :

到了交鞋的时候,大姑也怀抱鞋包袱兴冲冲地去交军鞋,村妇救会主任举着大姑的鞋对在场的妇女们说:“咱们能让前方的战士穿‘破鞋’1做的鞋吗?咱们不能啊!”于是,新鞋被扔回到大姑怀里,从此她再也没有开口说过一句话。她在娘家度过了一生,她本是那院子真正的房主。

1.

破鞋

pòxié

chaussure abîmée, usée – au sens figuré : femme dépravée,

dévergondée

Quand arriva le

moment de remettre les chaussures, la tante s’en fut, toute

joyeuse, un gros paquet dans les bras, apporter les siennes ;

mais la responsable du Comité de sauvegarde nationale des femmes

du village brandit l’une des chaussures de la tante devant les

femmes réunies là en leur disant : « Pouvons-nous permettre que

nos combattants, sur le front, portent des chaussures fabriqués

par une dévergondée ? Non, ce n’est pas possible. » La femme lui

avait remis son paquet de chaussures dans les bras, et la tante

n’avait plus jamais ouvert la bouche. Elle avait passé le reste

de sa vie dans la maison de ses parents, en devenant ainsi la

véritable propriétaire.

Sur ces entrefaites, la

narratrice doit s’absenter quelques jours, mais le drame entrevu

dans le passé de la tante a changé sa perception des choses.

Dixième nuit :

quand la

narratrice revient, elle apprend que la tante s’est remise à

coudre des chaussures, en continuant de broder des étoiles sur

les semelles.

Onzième nuit :

la

narratrice tente d’annuler la transaction et de récupérer son

argent, mais il a déjà été investi, dans une mine de fer.

Douzième nuit :

la

narratrice va voir la vieille femme pour lui dire qu’elle ne

veut plus de la maison,

qu’elle préfère la voir

en bonne santé, au milieu de ses arbres superbes. La tante

continue de piquer ses semelles sans broncher… et meurt quelques

instants plus tard. Le sort de la maison reste irrésolu…

Texte chinois :

www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening03.html

2. La solitude de

Chang’E

Voilà un autre superbe

portrait de femme et un autre clin d’œil ironique sur la société

chinoise. Chang’E (《嫦娥》) est

une jeune paysanne devenue veuve un an après son mariage, et

restée avec un

|

enfant à élever. Elle

part travailler en ville chez un écrivain qui finit par

l’épouser, attirée par sa robuste santé et son teint

épanoui. Rejetée par la famille et par l’entourage de

l’écrivain sans

que cela semble trop la perturber, elle fait la

connaissance d’un vendeur de fleurs, divorce et se

remarie avec lui ; ils fondent ensemble une pépinière

florissante sur un terrain initialement destiné à la

construction d’un musée… La solide personnalité de

Chang’E finit par s’imposer.

Texte chinois :

www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening15.html

3. Le

sourire du papillon

Cette nouvelle

a été publiée en Chine en 1999 dans un

recueil

bilingue : « Selected Stories by Tie Ning », mais elle

reste

assez rare dans les recueils de l’auteur. Tie Ning y

fait, pour une fois, le portrait d’un homme, d’un

tempérament poète, excentrique et un peu fou, condamné

dans une société où la norme ne permet guère de

fantaisie. |

|

Selected stories of Tie Ning

(bilingue anglais-chinois) |

4. La soirée

d’Andrei

|

Cette nouvelle

est l’une des plus célèbres de Tie Ning. Le personnage

principal est un ancien ouvrier d’une conserverie qui

réussit brillamment sa reconversion au moment de

« l’ouverture », quand sa vieille usine de conserves est

condamnée à fermer ses portes. C’était une vieille usine

« offerte » par les Soviétiques du bon temps de l’amitié

avec le grand frère, l’usine, mais aussi tout le

quartier autour, et jusqu’au nom d’Andrei – en quelques

lignes, Tie Ning dresse le tableau d’une époque, le

début des années 1950 :

安德烈1姓安,名叫德烈。安德烈的出生年月大概是1954年3月左右。安德烈这名字是父亲为他所起,名字本身也是当年中苏友好的一种体现。安德烈的父母就是响应政府的号召,由上海搬入这里支援城市建设的,他们都是中学教师。父亲穿过苏联印花布衬衫,母亲也穿过苏式“布拉吉”1。当年他们都向往过苏联老大哥的美妙生活,他们也希冀着小安德烈长大之后能够去苏联留学。

1. 安德烈

Āndéliè

et

布拉吉

Bùlājí

sont des

|

|

La soirée d’Andrei |

transcriptions

phonétiques de termes russes, le premier du prénom Andrei (Андрей)

et le second de plat’ie (платье),

robe traditionnelle à petites manches, en tissu imprimé très

coloré.

Andrei, nom An,

prénom Delie, né en 1954, vers le mois de mars. Si son père lui

avait donné ce nom, c’était en une sorte d’hommage à l’amitié

sino-soviétique de l’époque*. Tous deux professeurs de collège,

ses parents avaient répondu à l’appel du gouvernement et

déménagé de Shanghai pour venir là aider au développement de la

ville. Tous deux étaient habillés à la mode soviétique, son père

portant des chemises en tissu imprimé, et sa mère des robes

dites

« plat’ie ». Ils

aspiraient alors à mener la vie merveilleuse du grand frère

soviétique, et espéraient pourvoir envoyer un jour le petit

Andrei étudier là-bas.

* le traité d’amitié ou pacte sino-soviétique a été signé en février

1950 ; malgré les frictions,

l’amitié entre les deux peuples a été renforcée par la visite de

Krouchtchev, en 1954, justement.

Andrei était un fort en

récitation, en classe, mais sa vie est réduite au travail à

l’usine, avec de lourdes responsabilités familiales, sa femme

étant cardiaque et sa petite fille également affectée d’une

cardiopathie. La seule personne dont il se sente proche est son

inséparable ami d’enfance, Li Jingang (李金刚).

A l’usine même, son

monde est restreint à l’ouvrière qui travaille en face de lui, à

la chaîne, Yao Xiufen (姚秀芬).

Au fil des ans, ils ont fini par tout savoir l’un de l’autre,

mais leur relation s’arrête là. Jusqu’au jour où, l’usine devant

fermer, et au moment de quitter les lieux, premier ouvrier à se

« reconvertir », Andrei ait un pincement au cœur à l’idée de ne

plus jamais la revoir. Li Jingang est encore là pour lui donner

les clés de son appartement, et lui fournir trois heures

d’intimité.

Mais, arrivant avec

Xiufen, Andrei, brusquement troublé, ne retrouvera jamais la

porte ; ils seront réduits à manger dehors, dans la nuit, les

raviolis que Xiufen avait apportés dans une vieille gamelle…

Promu chroniqueur dans la station de radio locale, il gardera le

souvenir de cette soirée qui aurait pu être et n’avait jamais

été :

他骑上车往家走,车把前的车筐里摆着姚秀芬那只边角坑洼的旧铝饭盒1。安德

烈准备继续用它装以后的午饭。他觉得生活里若是再没了这只旧饭盒,或许他就被

这个城市彻底抛弃了。

1. 铝饭盒

lǚfànhé gamelle en

aluminium 坑洼

kēngwā

trou (dans une route,

etc…)

2. 抛弃

pāoqì

abandonner

Il enfourcha son

vélo pour rentrer chez lui, avec, dans le panier à l’avant, la

vieille gamelle en aluminium aux coins cabossés de Yao Xiufen.

Andrei avait décidé de la garder pour transporter son déjeuner.

Il pensait que, sans cette vieille gamelle, il se serait senti

complètement abandonné dans cette ville.

Texte chinois :

www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening14.html

5. Petit millet

glutineux

Petit Millet glutineux

est le nom d’une jeune fille de dix-sept ans qui monnaye ses

charmes aux clients d’un petit restaurant, sur le bord d’une

route. Passe un photographe qui cherche des modèles plus

naturels que ceux qu’il trouve en ville. Il ne se passe rien :

il repart en ayant gâché sa pellicule et Petit Millet a raté son

coup…

Texte chinois

:

www.shuku.net:8080/novels/tiening/tiening12.html

A lire en complément

Une nouvelle de 2005 :

« Au pied de l’arbre » (《树下》)

|

|