|

|

Liu Qingbang 刘庆邦

Présentation 介绍

par Brigitte Duzan, 6 février 2011, actualisé 18

décembre 2015

|

Si Liu Qingbang (刘庆邦) |

|

Si Liu Qingbang

(刘庆邦)

est

connu en Chine, il l’est moins chez nous. Jusqu’à

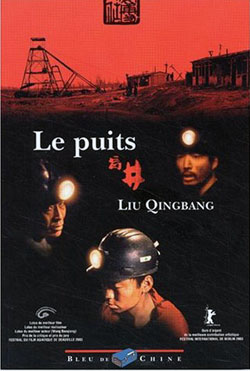

maintenant, une seule de ses nouvelles a été traduite en

français : il s’agit d’une nouvelle ‘de taille moyenne’

(中篇小说)

dont le titre chinois《神木》Shénmù a été traduit par

« Le puits ».

Or, cette

nouvelle a été adaptée au cinéma, et le film a eu un

succès tel que, comme souvent, il a fait connaître la

nouvelle et incité à la lire. Il s’agit de « Blind

Shaft » (《盲井》), de Li

Yang (李杨),

Ours d’argent au festival international du film de

Berlin en février 2003, et Lotus d’or au festival du

cinéma asiatique de Deauville au printemps de la même

année.

C’est dans la

foulée de ces récompenses que la nouvelle a été traduite

en français, avec un titre et une couverture se |

|

référant

directement au film (1), mais le nom de l’auteur reste

quand même confidentiel. Il est pourtant un écrivain

réputé en Chine, comme l’a montré, entre autres, sa

présence dans le groupe des écrivains chinois qui ont

participé récemment aux

deuxièmes rencontres littéraires franco-chinoises

à Pékin, un écrivain original à plusieurs égards qui

mérite d’être apprécié à sa juste valeur.

Des

champs à la mine et de la mine au journalisme

Liu Qingbang

est né en décembre 1951 au sud-est du Henan, dans la

bourgade de Shenqiu (河南沈丘),

district de Zhoukou (周口市).

Il a terminé ses études secondaires, au lycée n° 4 de

Shenqiu, en 1967, mais n’a pu poursuivre des études

universitaires : il est devenu paysan, puis mineur, à

dix neuf ans.

Il est alors

entré au service de l’information du Bureau des Mines,

où il fut remarqué pour la qualité de son écriture : il

|

|

《神木》 |

fut donc muté à la

rédaction du « Journal des mines de charbon de Chine » (《中国煤炭报》),

comme

journaliste, puis rédacteur en charge des suppléments. C’est

dans ce cadre qu’il a commencé à écrire, en 1972.

|

Il a travaillé

au journal pendant près de vingt ans, avant de devenir,

en 2001, écrivain professionnel et membre de

l’Association

des écrivains de Pékin, dont il est aujourd’hui le

vice-président.

S’il est

célèbre, c’est surtout pour ses nouvelles sur le monde

de la mine, mais il serait dommage de le réduire à cette

image convenue. Lui-même s’en défend.

Chantre

de la campagne et de la mine

Etre mineur

pendant neuf ans est forcément une expérience qui

marque ; dans le cas de Liu Qingbang, elle a ensuite

été complétée par un travail de journalisme d’une

vingtaine d’années sur le

terrain, qui l’a fait voyager dans tout le pays au gré

des reportages. Il connaît toutes les mines de Chine,

sauf celle du Tibet. La mine est devenue son univers

intime,que ses nouvelles nous

font découvrir et pénétrer de

l’intérieur. |

|

Shenqiu : la mosquée

(槐店清真寺) |

La mine : condensé

de la société chinoise et de son histoire

La mine est un monde à

part, avec ses normes, ses codes, et ses signes distinctifs. Les

mineurs ont souvent de légères blessures au visage, explique Liu

Qingbang, blessures qui sont aussitôt, comme le reste du visage,

maculées de poussière de charbon ; il en reste des taches bleues

sur la peau, caractéristiques :

“只要看到这种煤斑,你就知道那一定是煤矿来的弟兄。”

« Il

me suffit de voir ces taches de charbon, je sais aussitôt que

j’ai affaire à un frère de la mine. »

|

« Journal des mines de

charbon de Chine » (《中国煤炭报》) |

|

C’est un

univers où l’on vit sous la menace constante de la mort,

une tension de chaque instant contre laquelle on ne peut

lutter que par l’humour, et l’alcool. C’est un univers

masculin, qui rêve de femmes, et en peuple les galeries

et tunnels des mines : les poteaux de soutènement sont

les « filles de fer » (“铁姑娘”)

et les

souris, blanchies par une vie dans le noir, les « filles

aux cheveux blancs » (“白毛女”)

(2).

C’est un

univers de tragédies répétées, que Liu Qingbang connaît

bien pour avoir réalisé enquêtes et reportages sur le

sujet pendant des années, dans le cadre de son travail

de journaliste. Mais, quand le drame est trop poignant,

la situation trop désespérée pour que l’on puisse même

songer à documenter l’actualité et écrire un article,

cette actualité devient alors sujet de nouvelles.

Il se souvient,

par exemple, d’un accident dans une mine |

du Jiangsu, juste avant

la Fête du Printemps 2000. Elle avait été inondée par une fuite

d’eau, et des mineurs y étaient restés emprisonnés. Il avait

neigé toute la journée. Malgré tout, comme toujours dans ces

circonstances, des parents et des proches attendaient, en

espérant, dans le froid. Parmi eux, un vieil homme qui attendait

des nouvelles de son petit-fils : son visage trahissait sa

frayeur, mais il n’osait pas pleurer de peur que cela leur porte

malheur…

Dans de telles

circonstances, dit Liu Qingbang :

“..

作为记者你不用问任何问题,你只能用心体察,用心体会。”

… il est inutile à

un journaliste de poser des questions, on ne peut que comprendre

et percevoir du fond du cœur.

Et écrire ensuite une

nouvelle à partir de ces histoires, pour s’en libérer autant que

pour témoigner…

Au fil du temps s’est

ainsi constitué tout un réseau narratif constituant une image

d’une réalité sociale plus vaste, qui reflète celle de la Chine

entière ; dans la post-face de l’un de ses derniers romans,

« Charbon rouge » (《红煤》),

il a ainsi écrit :

“煤矿的现实就是中国的现实。”

« La

réalité des mines de charbon est la réalité de la Chine »

|

Cet ouvrage,

publié en janvier 2006, est, pour une fois, une longue

histoire : un roman de 34 chapitres racontant la vie

d’un paysan,

Song Changyu (宋长玉),

prêt à tout pour se sortir de la misère. S’étant fait

embaucher dans une mine, il en courtise la fille du

propriétaire, qui le renvoie ; il part alors dans un

village proche où il finit par épouser la fille du

maître

d’école qui est

aussi le chef du village. Petit à petit, il arrive à

acquérir une mine et à faire fortune. Mais un accident

le contraint à la fuite pour éviter les problèmes, et il

se retrouve dans une situation pire qu’au début.

Ce n’est pas

une fable morale, simplement le reflet de la réalité

chinoise d’aujourd’hui. Cette histoire aurait aussi bien

pu se passer dans n’importe quelle entreprise. En fait,

|

|

« Charbon rouge »

(《红煤》) |

cela pourrait

aussi être l’histoire d’un de ces paysans, un de ces mingong, allant

tenter sa chance en ville : beaucoup partent, bien peu,

finalement, réussissent.

“不光理解宋长玉,还理解类似的、千千万万从农村奋斗到城里的人。”

« Je n’ai pas seulement voulu expliquer l’histoire de Song Changyu,

mais de tous les cas semblables, des centaines et des milliers

de paysans qui luttent pour s’affranchir de la campagne et aller

en ville. »

Tout cela constitue

l’histoire de la Chine des deux ou trois dernières décennies.

Celle des mineurs est donc bien emblématique en ce sens. Elle

l’est d’autant plus que les mineurs sont des paysans, et qu’il

n’y a pas de rupture entre le monde de la mine et le monde

paysan.

|

D’ailleurs,

contrairement à l’image que l’on a de lui, la moitié des

nouvelles de Liu Qingbang ont pour sujet la campagne.

La

campagne et la mine : une même culture

Quand on lui

demande pourquoi il s’intéresse tant à la mine, Liu

Qingbang répond que c’est le point de rencontre de la

ville et de la campagne :

“矿工多数来自农村,他们脱下农装换上工装,就成了矿工,收入比农民高,但代价也更高,他们的文化背景和性格特征都还是农民类型的。”

« la grande majorité des mineurs viennent de la campagne, ils

quittent leurs vêtements de paysans pour revêtir ceux

des mineurs, et deviennent ainsi mineurs ; s’ils gagnent

plus d’argent, le coût est aussi bien plus élevé ; mais

leur arrière plan culturel et leur caractère propre

restent de nature paysanne. » |

|

« Le puits » (《神木》) |

Ce sont peut-être ses

meilleures nouvelles qui reflètent son expérience et ses

souvenirs de ce monde

d’avant la mine qui fut

le sien. Il dit lui-même que la nouvelle qu’il préfère n’est pas

celle qui l’a rendu célèbre, celle qu’on a traduite en français

par « Le puits » (《神木》),

mais une autre, intitulée

«

Ensemble à vents » (《响器》) :

ce terme désigne

en fait les ensembles qui jouent à la

|

campagne pour les

mariages, les enterrements et autres festivités

villageoises, et qui incluent aussi des instruments à

vent appelés suona (唢呐).

L’histoire est

celle d’une jeune fille qui, au cours d’un enterrement,

entend par hasard le son d’un suona et, fascinée,

veut apprendre à en jouer. Mais, a-t-il dit, une

histoire est comme un arbre, on est impressionné par le

feuillage au point d’en oublier les branches. En fait,

il faut voir dans la nouvelle un message personnel, un

symbole du désir d’expression artistique à l’état latent

en chacun d’entre nous :

“我的观点是,每个人都是一个响器,都渴望发出自己最‘惊心动魄’的声音,而我的作品就是我的响器。”

« Mon point de vue est le suivant : chaque homme est un instrument de

musique qui désire rendre le son le plus touchant, le

plus émouvant, et moi, ce sont mes nouvelles qui jouent

ce rôle. » |

|

« Ensemble à vents »

(《响器》) |

Si les nouvelles sur la

mine peuvent être considérées comme traitant de la lutte de

l’homme contre la nature (“人与自然的抗争”),

en revanche celle traitant de la vie à la campagne vont plutôt dans le

sens de la recherche d’une harmonie entre l’homme et la nature

(“人与自然的和谐”).

Une harmonie

qu’il apprécie lui-même chaque fois qu’il revient chez lui, au

village.

Ce qu’il désire le

plus, c’est émouvoir, et non tellement frapper par le réalisme

parfois cru de ses nouvelles sur la mine. Il considère qu’une

nouvelle réussie doit laisser le lecteur l’esprit absent, les

idées en suspens ; contrairement à ceux qui considèrent qu’il

faut « saisir » le lecteur, il pense plutôt qu’il faut le

laisser à ses pensées, pour qu’il lui reste ensuite comme un

arrière-goût, une effluve discrète qui persiste longtemps après

la fin de la lecture.

“作品都是表达作家脆弱的感情,真正好的作品,它应该是柔软的。”

« Les écrits d’un écrivain expriment ses

sentiments fragiles, et une nouvelle vraiment bonne doit être

tout en douceur. »

“人光看重血不看重眼泪是不对的,血你随便用刀子捅哪儿都可以流出来,但眼泪你不到悲伤的时候就是流不出来。”

« Accorder plus d’attention au sang qu’aux larmes n’est pas correct ;

le sang, on peut le faire couler à volonté avec une lame, alors

que les larmes, il faut une grande affliction pour les faire

couler. »

|

C’est bien de

témoigner pour les quelque six mille mineurs qui meurent

chaque année dans des accidents, il en assume la

responsabilité. Mais la littérature va pour lui au-delà

de l’utile ; la

littérature doit apporter sa part de poésie, de beauté.

C’est la direction qu’il privilégie maintenant, avec

pour thème principal ses souvenirs des années 60 et 70.

Le roi de

la nouvelle : pour la littérature et contre le marché

En même temps,

il a évolué vers la forme longue du roman, parce qu’il

est plus apprécié du public, et des éditeurs, mais aussi

parce qu’il a maintenant plus de temps. Parmi ceux-ci,

« Poésie lointaine » (《远方诗意》)

ou « Les chants de la plaine » (《平原上的歌谣》)

correspondent à ses sujets de prédilection. Le premier,

publié en octobre 2002, est une sorte de conte

d’initiation,

|

|

« Poésie lointaine »

(《远方诗意》) |

une quête identitaire du village à la ville, et de la

ville au village, le second, publié plus récemment, en novembre

2009, un récit particulièrement poignant : il relate son

expérience de la grande famine des « trois années terribles »

(1959-62).

|

« Les chants de la

plaine »

(《平原上的歌谣》) |

|

Cependant, il

continue à écrire surtout des nouvelles courtes, qui

correspondent mieux à ses exigences de forme, tout

autant que de fond. Dans l’histoire littéraire récente

de la Chine, il se place dans la lignée de

Shen Congwen

(沈从文)

et

Wang Zengqi

(汪曾祺).

Il dit ne laisser au hasard ni une phrase, ni un

caractère, ni un élément de ponctuation, le choix des

sujets restant le plus difficile.

Pourtant il

écrit énormément : tous les jours, sans discontinuer,

dès cinq heures du matin, quatorze ou quinze nouvelles

par an, ce qui reste modeste par rapport à Chekhov,

dit-il.

On l’a ainsi

surnommé « le roi de la nouvelle chinoise

»

(中国的短篇小说之王).

Il reconnaît que ce n’est pas très rémunérateur, il vaut

mieux écrire des récits plus longs, mieux à même d’être

adaptés en feuilletons télévisés. Mais ce n’est pas ce

qu’il recherche : sa prédilection pour la nouvelle est

aussi une sorte de rébellion contre le marché.

|

Notes

(1) Le puits,

traduction Marianne Lepolard, Bleu de Chine, octobre 2003.

(2) Référence à une

histoire légendaire adaptée en de multiples films et opéras.

A lire en complément :

La

nouvelle :

«

Ensemble

à vents » (《响器》)

Analyse comparée :

« Le puits » (《神木》)

et « Blind Shaft » (《盲井》)

La nouvelle de Liu Qingbang et le film de Li Yang

Actualités :

Un recueil de trois nouvelles de

Liu Qingbang paru chez Gallimard

Dans la série Read Paper Republic, la

traduction par Lee Yew Leong de la nouvelle initialement publiée

dans Chutzpah/Tiannan 《天南》, n° 6 (février 2012), « The

Revolutions » (革命) :

The One who Picks Flowers 《挑花儿的》

https://paper-republic.org/pubs/read/the-one-who-picks-flowers-1/

|

|