|

|

Yu Dafu 郁达夫

1896-1945

Présentation

par Brigitte Duzan, 9 août 2010

|

Disciple de Guo

Moruo, puis ami de Lu Xun, Yu Dafu a participé à tous

les combats de l’avant-garde littéraire des années 1920

qui ont contribué à l’émergence et au développement de

la nouvelle littérature chinoise. Dès ses premières

nouvelles, qui ont fait scandale par leurs thèmes et la

liberté de leur ton, il a défini un style totalement

nouveau en se faisant le fer de lance d’une écriture

autobiographique qu’il avait rapportée avec lui du

Japon.

I. Une

carrière brillante, interrompue par la guerre

1. Premières années : 1896-1912

Yu Dafu (郁达夫)

est né en 1896 dans une famille

d’intellectuels de Fuyang (浙江富阳),

petite ville au bord de la rivière Fuchun (富春),

dans la banlieue sud-ouest de Hangzhou, dans la province

du Zhejiang.

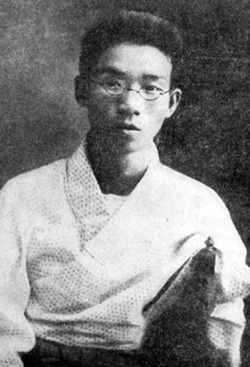

Son père et son |

|

Yu Dafu jeune

(郁达夫) |

grand-père étaient médecins, mais son père mourut quand il avait

trois ans, comme beaucoup d’autres à

l’époque,

Lu Xun

par exemple, ce qui réduisit la famille à la pauvreté. Lui aussi

se souviendra avoir eu faim dans son enfance, et il est possible

que cela ait affecté sa santé. Pourtant sa mère réussit à faire

poursuivre des études à ses trois fils, aidée par

des bourses du

gouvernement.

Fuyang 浙江富阳

En 1903, à l’âge de

sept ans, Yu Dafu entre, à Fuyang même, dans une école privée

traditionnelle (私塾

sīshú),

puis, en 1905, dans l’école primaire (publique) de Fuchun (富春高等小学堂),

une école progressiste fondée cette année-là en insufflant à une

école antérieure (春江书院)

les principes modernes d’enseignement prônés dans les milieux

réformistes de l’époque, ouverts sur l’Occident.

Devenue aujourd’hui ‘l’école

primaire expérimentale de Fuyang’ (富阳市实验小学),

elle continue à donner à l’enseignement valeur civilisatrice et

se targue d’avoir contribué à l’épanouissement intellectuel du

jeune Yu Dafu. Il y écrit ses premiers poèmes

|

La stèle à l’entrée de l’école

expérimentale de Fuyang |

|

En 1910, il

quitte le cocon familial pour aller étudier au collège

de Hangzhou (杭州府中学堂)

où il a pour camarade de classe le (futur) poète Xu

Zhimo (徐志摩),

rejeton

d’une riche famille de banquiers qui suivit à peu près

le même cursus que Yu Dafu, d’une éducation

traditionnelle à l’ouverture sur l’étranger, un parcours

assez typique pour les intellectuels de

l’époque. A

quinze ans, cependant, Yu Dafu

s’intéresse à

la poésie classique chinoise, et écrit quelques poèmes

qui sont publiés dans divers journaux. |

Il est pourtant marqué

par l’atmosphère de l’époque, ces années de réformes avortées et

de révolution en marche, tant politique que littéraire (1). Ses

œuvres favorites comprennent alors aussi des œuvres

d’un caractère

nationaliste tout à fait dans l’air du temps : par exemple la

poésie narrative d’un auteur du dix-septième siècle, Wu Weiye ou

Meicun (吴伟业/梅村),

qui appartenait lui aussi à une période de transition

historique, dans son cas dynastique puisqu’il vécut la chute des

Ming et quitta son Jiangnan natal pour aller à Pékin se mettre

au service de la nouvelle dynastie des Qing ; son œuvre est

empreinte de tristesse à l’évocation de l’irresponsabilité des

derniers empereurs Ming, ce qui devait certainement susciter une

certaine empathie chez le jeune Dafu.

De manière tout aussi

typique, entré en 1912 à l’université de Hangzhou, il en est

expulsé quelques mois plus tard pour avoir participé à une

manifestation estudiantine, à la suite de l’éviction de Sun

Yatsen par Yuan Shikai.

2. Dix ans au Japon, études universitaires et premières créations :

1913-1922

|

L’atmosphère en

Chine n’était pas favorable aux trublions. En septembre

1913, son frère aîné, Yu

Mantuo (郁曼陀),

ayant réussi à décrocher une bourse pour aller faire des études de droit

au Japon, Yu Dafu lui emboîte le pas. Le Japon était la

destination des intellectuels chinois frustrés dans

leurs aspirations libérales qui y trouvèrent un

environnement propice à toutes les innovations. Après

quelques mois d’acclimatation, linguistique en

particulier, Yu Dafu entre en

juillet 1914 en année préparatoire à

l’université impériale de Tokyo. Un an plus tard, en

septembre 1915, il part à l’université de Nagoya étudier

la médecine, et revient en 1919 à Tokyo, où il est admis

à

l’université impériale en section économie politique.

C’est pour Yu Dafu une période de bouillonnement

créatif. Outre le japonais, il apprend l’anglais et

l’allemand et se |

|

Yu Dafu en 1919 |

familiarise avec la littérature étrangère, pour la plupart dans

des traductions en japonais qui fait alors office de lien

obligé, sinon totalement transparent, entre la Chine et

l’Occident. Mais c’est surtout sous

l’influence de la littérature japonaise qu’il écrit alors ses

premières nouvelles.

Il y a par

ailleurs à Tokyo la fleur de l’intelligentsia chinoise, qui

constitue une communauté spirituelle avide de novation ; Yu Dafu

se retrouve avec

Guo Moruo (郭沫若),

Zhang Ziping (张资平),

Cheng Fangwu (成仿吾),

Zheng Boqi (郑伯奇)

et le (futur) dramaturge Tian Han (田汉),

autant d’amis avec lesquels il passe des soirées à courir les

estaminets de Tokyo, à boire, à réciter des poèmes et à

|

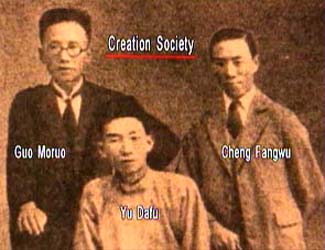

Société Création, trois des membres

fondateurs |

|

discuter, et

avec lesquels il va se lancer dans une entreprise qui va

marquer la littérature des années 1920, mais aussi, bien

au-delà, l’histoire culturelle de la Chine moderne. Il

est difficile

d’imaginer que

c’est le même personnage qui, pendant les vacances de

l’été 1920, se soumet au rituel d’un mariage arrangé par

sa mère lors

d’une brève

visite à Fuyang.

En juin 1921,

Yu Dafu s’associe avec Guo Moruo et Cheng Fangwu pour

fonder la société " Création" (创造社),

qui reçoit pour mission de promouvoir une nouvelle

littérature. Celle-ci, |

déclinée en autant de

styles que d’auteurs participant au mouvement, se caractérise

cependant au départ par quelques traits essentiels qui rompent

avec la tradition : une importance déterminante accordée à la

voix de l’individu, opposé au collectif, sur un modèle inspiré

de Nietzsche, mais aussi influencé par le romantisme, le

symbolisme et l’expressionnisme.

|

Un mois plus

tard, Yu Dafu publie son premier recueil de nouvelles :

ce sont trois récits, précédés d’une préface, « Noyade »

(《沉沦》),

« Départ au sud » (《南迁》)

et « Une mort gris argenté » (《银灰色的死》),

la première faisant aussitôt figure, à plusieurs égards,

de texte fondateur et, comme telle, autant louée que

décriée (2).

C’est le début

de sa carrière littéraire.

3. Retour en Chine : 1922-1938

En mars 1922,

il revient en Chine après avoir terminé ses études à

l’université. Il continue à Shanghai la carrière

littéraire débutée à Tokyo.

Les années

‘Création’ : 1922-1927

Il devient

éditeur de la revue trimestrielle éditée par la

|

|

« Noyade »

(《沉沦》) |

société "Création” (《创造季刊》)

dont le premier numéro sort en mai, et est aussitôt critiqué par

les membres de l’"association de recherche littéraire" (文学研究会),

créée elle aussi en 1921, mais pour défendre le réalisme en

littérature. C’est en juillet qu’il publie, dans la revue

"Création”, justement, l’une de ses plus célèbres nouvelles : « Enivrantes nuits de printemps » (《春风沉醉的晚上》).

En 1923, après quelques mois d’enseignement de l’anglais

dans l’Anhui, il quitte Shanghai pour Pékin où il est nommé

professeur de statistiques à l’université Beida, tout en

continuant son travail pour ‘Création’. C’est alors qu’il se lie

d’amitié avec

Lu Xun.

En 1925, il est nommé à l’université de Wuchang. Il devient

en même temps éditeur de la revue littéraire bi-mensuelle ‘Hongshui’

ou " Le déluge " (《洪水》),

tout en prenant ses distances de "Création".

En 1926, il va

enseigner à l’université Sun Yatsen de Canton

(广州中山大学文学院),

qui est alors un repaire de révolutionnaires où sont allés

enseigner de nombreux membres de la société "Création", dont Guo

Moruo, après l’interdiction des journaux du groupe ; il est

bientôt rejoint par

Lu Xun.

Il publie alors deux essais théoriques importants, l’un sur le

roman (《小说论》,

l’autre sur le théâtre (《戏剧论》).

Rupture

avec ‘Création’ et engagement politique : 1927-1933

|

Yu Dafu et Wang Yingxia |

|

En 1927, peu

satisfait de l’atmosphère qui règne à Canton, il préfère

retourner à Shanghai. En janvier,

il rencontre Wang Yingxia (王映霞)

avec laquelle il se fiance en juin, et se marie au début

de l’année suivante.

Cependant, pour avoir critiqué le Guomingdang avec

lesquels Guo Moruo et Cheng Fangwu étaient liés, il se

fâche avec eux et rompt avec la société "Création" en

août 1927. Il se rapproche alors de

Lu Xun, et de sa

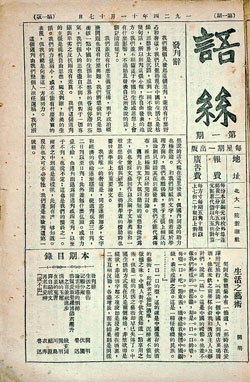

société ‘Yusi’, soit ‘fils de discours’, ou

‘bouts de conversation’ (《语丝》),

qui avait |

été créée à Pékin trois ans

auparavant ; Yu Dafu collabore au journal du même nom,

spécialisé dans

|

l’essai court,

qui correspond à

ses idées esthétiques : avec pour collaborateur de

grands noms comme le frère de Lu Xun, Zhou Zuoren (周作人) ou Lin Yutang (林语堂),

le journal avait développé un style très particulier, ce

qu’on a appelé « le genre Yusi » ( “语丝文体”).

Lorsque Lu Xun

vient se réfugier à Shanghai, et qu’il devient éditeur

du mensuel ‘Benliu’ ou ‘Torrent’ (《奔流》),

Yu Dafu y collabore aussi. Puis, après l’interdiction de

‘Benliu’, toujours à l’instigation de Lu Xun, il

devient éditeur en chef du mensuel “Littérature et

culture du peuple”

(《大众文艺》),

lancé le

20 septembre 1928 par la maison d’édition shanghaienne ‘Xiandai’

(ou Moderne)

(现代出版社),

pour

participer au débat d’idées sur la popularisation de la

culture et de la littérature, et sur la modernisation du

théâtre. Après la fondation de la ‘Ligue des écrivains

de gauche’ (中国左翼作家联盟),

en mars 1930, le mensuel en devient un organe de

diffusion, ce qui lui vaut d’être interdit par le

Guomingdang dès le mois de juillet suivant. |

|

‘Yusi’ 《语丝》 |

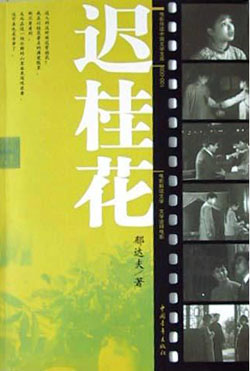

En 1930, Yu Dafu écrit

« Fleurs d’osmanthe tardives » (《迟桂花》),

publiée en 1932 en même temps qu’un quasi roman, « C’est une

faible femme » (《她是一个弱女子》),

réédité en 1933 sous le titre « Pardonnez-lui » (《饶了她》).

C’est une œuvre de maturité venant clore un cycle créatif

intense de huit années qui aura vu la parution de ses plus

belles œuvres, essais et nouvelles. Suit une autre période de

huit années, où, après un bref retour au classicisme, ses écrits

sont essentiellement politiques.

Retraite à

Hangzhou : 1933-1938

|

« Fleurs d’osmanthe

tardives »

(《迟桂花》) |

|

En 1933,

Yu Dafu se

retire de la Ligue, arguant qu’ « un auteur

petit-bourgeois ne peut écrire de la littérature

prolétarienne »,

et va s’installer à Hangzhou où il revient vers la

poésie classique et aborde un genre tout

nouveau chez lui : les notes de voyage (山水游记),

écrites également dans un style traditionnel. En même

temps, il participe aux activités de l’assemblée

provinciale du Zhejiang. Il fait aussi partie, aux côtés

de Lu Xun et de nombreux autres intellectuels, des

membres fondateurs de la Ligue chinoise des droits de

l’Homme, créée cette

année-là sous l’égide de Song

Qingling (宋庆龄),

seconde épouse de Sun Yatsen.

Puis, en 1936,

à l’invitation du président de l’assemblée provinciale

du Fujian, alors aux mains d’un "seigneur de la guerre",

il y travaille pendant deux mois, et devient éditeur du

journal ‘le citoyen du Fujian’ (《福建民报》).

La même année, il devient également éditeur de

l’hebdomadaire de |

Lin Yutang ‘les

Analectes’ (《论语》),

journal satirique fondé en 1932 avec pour but de parler de tout

sauf de politique.

Cependant, l’engagement

politique de Yu Dafu croît au fur et à mesure que s’intensifie

la guerre contre le Japon. En 1938, il part à Wuhan, base

arrière de la résistance à l’envahisseur, où il entre dans les

services de propagande et devient directeur de l’association

littéraire et artistique de résistance à

l’ennemi. Sa création

purement littéraire est désormais tarie.

4. Exil à Singapour, puis Sumatra : 1938-1945

|

A la fin de

1938, il fuit à Singapour avec sa femme et son fils.

Jusqu’en

1942, il

travaille là comme directeur littéraire du quotidien

‘Sin Chew Daily’ (《星洲日报》).

Pendant ces trois années, il publie quelque quatre

cents articles sur des sujets d’actualité qui seront

publiés en 1978 à Taiwan en deux ouvrages : ‘Les essais

au fil de la plume de Yu Dafu dans les mers du

sud » (《郁达夫南洋随笔》)

et « Les écrits de résistance de Yu Dafu » (《郁达夫抗战文录》).

Il y avait dans

l’île toute une communauté chinoise que vient alors

grossir un flot de réfugiés de Chine continentale, dont

de nombreux artistes, nourrissant un courant de

littérature chinoise

anti-japonaise, appelée « littérature de résistance » (抗战文学),

dont Yu Dafu devient une figure de proue. Dans un

éditorial du

‘Sin Chew

Daily’, il décrit ce qui est désormais sa seule raison

d’écrire : |

|

Journal

de Singapour 《星洲日報》

(calligraphie de Chang Kai-chek) |

« Cela fait

deux ans et six mois que la lutte pour défendre la mère patrie a

commencé. Nous avons atteint le stade où il nous faut mobiliser

toutes nos forces pour assurer la victoire finale. Il nous faut

développer nos capacités à nous battre aussi sur le front

littéraire… Il nous faut attaquer les défaitistes et les

collaborateurs… Il ne doit y avoir aucune division entre les

hommes politiques, les militaires et les intellectuels. Il nous

faut désormais garder cet impératif en mémoire lorsque nous

écrivons. »

En 1940, il divorce : des journaux ont publié des lettres

révélant que Wang Yingxia avait une liaison. Plus important,

cette même année, il participe à la création de la « South Sea

Society » de Singapour (新加坡南洋学会)qui,

bien sûr, édite aussitôt un journal intitulé tout simplement

« Journal of the South Sea Society » (《南洋学报》),

nouvel organe de diffusion des écrits « de résistance ».

En 1942, lorsque les

Japonais envahissent Singapour, il fuit à Sumatra. Sous une

identité d’emprunt, il

s’installe à Sumatra

Ouest, dans la communauté chinoise d’outre-mer, en montant une

fabrique de vin avec l’aide d’un ami chinois. Il est bientôt

connu comme le patron Zhao Lian (赵廉),

un petit type avec une moustache parlant indonésien qui se marie

en septembre 1943 avec une jeune Chinoise de Sumatra,

He Liyou (何丽有).

|

Edition des oeuvres en douze volumes |

|

Mais la police

militaire japonaise apprend qu’il est une des rares personnes, à

Sumatra, à parler japonais, et l’enrôle comme interprète et

traducteur à

Bukit

Tinggi, quartier

général de la 25ème Armée japonaise qui occupe alors

l’île. Cela lui sera fatal.

Il disparaît un soir de

1945 pour ne plus jamais reparaître. Il est vraisemblable qu’il

fut arrêté par la

Kempeitai, la police

militaire japonaise, lorsque celle-ci finit par découvrir sa

véritable identité. Il aurait été exécuté peu de temps après la

capitulation japonaise. Mais le mystère demeure

et a

alimenté une source ininterrompue d’écrits. L’autre thèse est

qu’il a

été assassiné par des résistants de Singapour qui le prirent

pour un traître et un collaborateur en raison de ses activités

de traducteur au service de l’armée japonaise.

En 1952, le

gouvernement chinois l’a élevé au rang de « martyr de la

révolution » (革命烈士).

Son œuvre a

|

récemment fait l’objet

d’une édition complète en douze volumes.

II. Une écriture

novatrice

|

Dès son premier

recueil de nouvelles, en 1921, Yu Dafu fait sensation.

Ce sont : « Noyade » (《沉沦》),

« Départ au sud » (《南迁》)

et « Une mort gris argenté » (《银灰色的死》).

Elles sont porteuses de thèmes et écrites dans un style

qui en font des œuvres sans précédent dans la

littérature de fiction chinoise, et qui, en tant que

telles, ouvrent une voie totalement inédite.

Thèmes

récurrents

Ce sont des

nouvelles qui dépeignent la vie de jeunes Chinois au

Japon. « Départ au sud » évoque les relations sexuelles

entre un étudiant et une jeune fille japonaise dans un

environnement rural idyllique, la religion faisant ici

contrepoids à la sexualité. Dans « Une mort gris argenté

», le personnage principal apprend que son épouse vient

de mourir en Chine ; déprimé, il offre son

anneau en gage |

|

« Noyade »

(《沉沦》) |

pour avoir de l’argent pour

pouvoir aller boire ; il a fait la connaissance de la fille du

propriétaire d’un bar à vin où il se rend : mais, apprenant

qu’elle vient de se marier, il meurt dans la rue, seul.

On a là quelques uns

des thèmes qui vont se retrouver dans les nouvelles suivantes :

la solitude de jeunes étudiants, leur pauvreté et leur isolement

dans un pays étranger, leurs frustrations sexuelles et le

sentiment de culpabilité qui leur est lié, tout ceci étant en

grande partie autobiographique, ce qui ne pouvait qu’ajouter au

scandale de peintures de sentiments que les Chinois n’étaient

pas habitués à voir étalés aussi crûment.

La nouvelle qui fit le

plus scandale fut « Noyade », et ce d’abord parce que le jeune

protagoniste de

l’histoire ressemble à

l’auteur en tous points, y compris son lieu de naissance.

Etudiant chinois au Japon, il vit dans une auberge et, victime

du racisme ambiant, n’a pas d’amis proches. Sa solitude est

soulignée dans la scène initiale où Yu Dafu lui fait lire un

poème de Wordsworth. Mais sa vie, en réalité, est loin de

connaître la paisible tranquillité que reflète le poème. Il est

en proie à des frustrations sexuelles si fortes qu’il se

masturbe toutes les nuits, et en ressent une terrible

culpabilité. Il finit par aller vivre dans une cabane isolée

hors de la ville, mais, un jour, il surprend un couple en train

de faire l’amour, sur quoi il revient à la ville, et se rend

dans un lupanar. Torturé par le remords, il part se noyer, sans

que l’on sache s’il va vraiment le faire ou non.

Ses dernières paroles,

cependant, sont pour apostropher la Chine, lui reprochant d’être

responsable de sa mort, et de tant d’autres. C’est la première

fois dans la littérature chinoise que les frustrations sexuelles

adolescentes sont directement liées aux humiliations subies par

la Chine et à sa faiblesse.

Controverses

|

Yu Dafu (à d.) avec Guo Moruo (au milieu)

a priori en 1928,

date de l’arrivée à Shanghai d’Edgar Snow

(à g.) |

|

Dès sa

publication, la nouvelle suscita des controverses

houleuses. Le frère de Lu Xun, Zhou Zuoren, fut son plus

ardent défenseur, avançant deux arguments clés pour

répondre aux principales critiques : d’une part,

l’érotisme du roman répondait à un but artistique, qui

était de lutter contre la morale conventionnelle, et

d’autre part, les théories de Freud faisaient de la

sexualité un important élément créatif. Quant à

Guo Moruo, il dira que Yu Dafu voulait dénoncer les

hypocrisies de la |

société chinoise, la

répression sexuelle allant de pair chez

lui avec la répression sociale et économique. Yu Dafu lui-même

dira : " Pour me débarrasser de l'hypocrisie criminelle, il faut

me mettre à nu. "

Le débat fut ainsi

lancé sur ce terrain ambigu.

On dit du style de

cette nouvelle qu’il était « décadent » (颓废tuífèi),

parce que Yu Dafu y faisait une description complaisante d’une

situation pathologique qu’il ne condamnait pas,

et

cela

devint

par là même une forme artistique revendiquée

comme esthétisme

non-conformiste, lié à l’époque et à la décadence nationale. Les

descriptions de frustration sexuelle seraient ainsi à

interpréter comme des protestations contre les codes moraux

répressifs, frustration venant renforcer l’aliénation des

couches défavorisées de la population et en particulier de la

jeunesse.

Dans un article

remarquable (3), Sebastian Veg a montré qu’il s’agit là

en fait d’un faux scandale, et que tous les thèmes

traités le sont avec ambiguïté, y compris la sexualité

qui n’est jamais abordée de manière franche et directe,

la frustration sexuelle comme une métaphore de l’impuissance

politique étant par ailleurs également insatisfaisante.

En fait, il a été maintes fois souligné que la nouvelle

comporte une dimension pathologique, le personnage

principal souffrant d’une paranoïa qui le pousse à

éviter de plus en plus tout contact humain, son

sentiment de culpabilité étant le reflet de sa quête de

pureté.

Surtout, les

jeunes héros de Yu Dafu recherchent la liberté sexuelle,

mais restent prisonniers d’un schéma dualiste qui est

celui de la Chine ancienne, schéma dans lequel l’amour

se rattache à la quête

d’un être idéal, les désirs

charnels

étant assouvis avec

des prostituées. Il faut donc relativiser les aspects scandaleux

de ce texte.

Ecriture

autobiographique

Ce qui semble plus

intéressant, c’est qu’il ouvrait la porte d’une écriture

subjective à la première personne, une écriture autobiographique

en rupture totale avec le style romanesque qui avait cours

jusque là. Yu Dafu était un romantique, un admirateur des

« Rêveries d’un promeneur solitaire » de

Jean-Jacques Rousseau

qu’il avait traduites. Un romantisme non sans ambiguïté lui

aussi, mais qui vaut pour la complaisance dans l’épanchement des

sentiments les plus personnels, composante importante de

l’émancipation individuelle revendiquée dans la mouvance du 4

mai.

Pour cette écriture

novatrice à la première personne, on a souligné maintes fois que

Yu Dafu s’est inspiré du « roman du moi » qui était alors en

vogue au Japon, ce shishôsetsu

que tous les écrivains japonais

de l’époque se sont appropriés. Il l’a adapté en un style

personnel, la première personne intervenant dans les monologues

intérieurs de ses personnages, leurs journaux ou poèmes.

Si

l’on considère qu’une bonne partie de la littérature de fiction

moderne, en Chine, est une revendication de l’écriture

subjective à la première personne, on peut dire qu’elle a

commencé avec ces premières nouvelles de Yu Dafu.

*

On a là une écriture

dont les thèmes ne changeront guère. Même « C’est une faible

femme » (《她是一个弱女子》),

l’une de ses dernières nouvelles publiées, en 1932, reprend des

thèmes analogues

d’amours inabouties et

de sexualité frustrée, simplement c’est ici le fait de trois

femmes. Quant à la dernière, « Fleurs d’osmanthe tardives »,

elle semblait annoncer une écriture plus bucolique, plus

apaisée, mais ce fut un chant du cygne.

Il est une nouvelle,

cependant, qui représente une tendance légèrement différente,

bien que publiée seulement deux ans plus tard que les trois

premières, une nouvelle où la sexualité est contrôlée, que Yu

Dafu a appelée « nouvelle à couleur socialisante » : « Enivrantes

nuits de printemps »

(《春风沉醉的晚上》) ;

c’est elle qui a

inspiré le film de Lou Ye présenté au festival de Cannes

en 2009 qui en reprend le même titre, bien que traduit

différemment : « Nuits d’ivresse printanière ». Il est

intéressant de la lire et de l’analyser, et de voir pourquoi Lou

Ye l’a choisie comme référence.

Notes

(1) Voir

Repères historiques, 1900-1917

(2) Voir analyse dans

la deuxième partie.

(3) « Sexualité,

transgression et politique dans les premières nouvelles de Yu

Dafu » de Sebastian Veg (Communication lors du colloque

« Traduire l’amour, la passion et le sexe dans les littératures

d’Asie », université de Provence, Aix en Provence, 15-16

décembre 2006). On peut lire l’article en ligne :

http://publications.univ-provence.fr/lct2006/index158.html

On peut lire également

un article intéressant d’un lacanien : « La

transposition du corps libidinal et

l’émergence de la sexualité

dans la littérature chinoise moderne,

entre aliénation pathologique et idéologique » par Victor

Vuilleumier (Texte présenté lors du colloque « Traduire

l'amour, la passion, le sexe, dans les littératures d'Asie »,

université de Provence, Aix en Provence, 15-16 décembre 2006) :

http://www.lacanchine.com/ChEncore_Sex-Litt.html

En complément :

A lire et écouter :

« L’automne dans l’ancienne capitale »

(《故都的秋》)

Traductions en français :

Editions Philippe Picquier

- « Rivière d’automne » : trois

nouvelles, traduction Stéphane Lévêque, septembre 2002

(réédition en poche, mars 2005). Présentation de l’éditeur :

Publié en 1932, « Une femme

sans importance » (autre traduction de « C’est une faible

femme ») prend place dans le contexte historique des seigneurs

de la guerre : une jeune femme insipide et vénale, découvre les

plaisirs saphiques dans les bras d’une bisexuelle dominatrice et

perverse. Econduite par son amante, elle se tourne alors vers un

homme sans relief qu’elle finit par épouser avant de s’en aller,

de liaison en liaison, jusqu’à son destin tragique. Dans « Le

Passé », écrit en 1927, un homme se souvient de la relation

masochiste qu’il a entretenue avec une femme. « Rivière

d’automne » met en scène des amours croisées au sein d’une

famille.

- in « Treize récits chinois,

1918-1949 », traduction Martine

Vallette-Hémery, 1991 (réédité en poche en mars 2000) :

« Le moine Calebasse » (1932)

Pour fuir

l’agitation politique de la ville, l’homme est parti dans le sud

où il veut écrire une carte impériale des Song du sud. Lorsque

des paysans lui parlent du moine Calebasse, il décide de le

rencontrer mais ce moine n’est autre qu’un de ses anciens amis

avec qui il était à l’étranger et qui s’était fiancé avec la

femme qu’il aimait !

Editions Bleu de Chine

- in « Shanghai 1920-1940, douze

récits », juillet 2000, deux nouvelles de Yu Dafu.

« Du sang et des larmes »

et « Un soir de griserie » qui n’est autre que…

« Enivrantes nuits de printemps »

A lire en complément :

《春风沉醉的晚上》

« Enivrantes nuits de printemps »

|

|