|

|

Mao Dun 茅盾

1896-1981

Présentation

par Brigitte Duzan, 29 novembre 2011

|

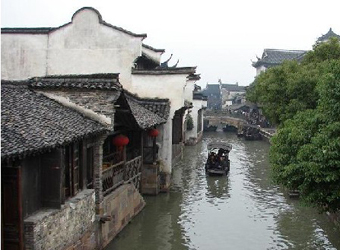

Mao Dun est né

en 1896 dans le bourg de Wuzhen, dans la ville-district

de Tongxiang (桐乡县乌镇),

à l’extrême nord du Zhejiang. Son vrai nom était Shen

Dehong (沈德鸿),

mais son nom « de courtoisie » (字)

étant Yanbing (雁冰)

(1),

c’est celui sous lequel il fut généralement connu

jusqu’à ce qu’il prenne le nom de plume de Mao Dun (茅盾).

Il a vécu une

vie mouvementée, partagée entre l’écriture engagée et

l’activisme politique aux côtés des communistes, et ce

dès la première heure, nourrissant ses romans et

nouvelles de ses expériences vécues sur le terrain, ce

qui lui a valu le surnom de « Malraux de Mao ».

Ses œuvres sont

écrites dans un style réaliste qui puise ses techniques

aux sources du même naturalisme que celui prôné par

Zola. C’est un remarquable analyste de la société de la

Chine de son temps. |

|

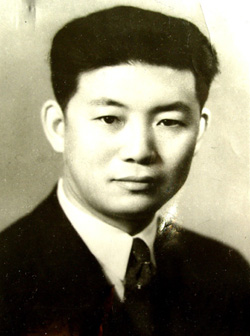

Mao Dun, quand il était encore Shen

Yanbing |

Premier éveil :

enseignement classique

|

La maison natale de Mao Dun à Wuzhen |

|

Il reçut son

premier enseignement de son père, Shen Yongxi (沉永锡),

mais celui-ci tomba malade quand il n’avait encore que

huit ans ; il entra alors dans la petite école (乌镇立志小学)

à côté de leur maison. Quand son père mourut, ensuite,

c’est sa mère, Chen Aizhu (陈爱珠),

qui prit la relève et

lui donna le goût des classiques. Il lui rend

hommage dans ses mémoires : « C’est ma mère qui fut mon

premier maître, la source de mon premier éveil. » (“我的第一个启蒙老师是我母亲”).

|

|

A treize ans,

cependant, son enfance est terminée, on peut dire qu’il

avait lu tous les livres, les classiques s’entend. Il

entre alors, non loin de Wuzhen, au collège de Huzhou (湖州), et deux ans plus tard, à

l’automne 1911, au lycée à Jiaxing

(嘉兴), la ville-préfecture dont

dépend Tongxiang. Peu de temps plus tard éclate la

révolution dite Xinhai (辛亥革命)

qui met

fin à l’empire. Celui qui n’est pas encore Mao Dun se

sent déjà la fibre révolutionnaire : avec quelques un de

ses congénères, il attaque un surveillant qu’ils

trouvaient peu conforme à l’esprit nouveau, et se

retrouve exclu de

l’école. Il devra aller à Hangzhou

terminer le lycée.

Il a décrit par

la suite l’enseignement obsolète qui était alors

dispensé dans les établissements scolaires chinois :

“书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗,

诗要学建安七子;……气度要清华疏旷” |

|

La petite école de son enfance |

« En histoire, on n’allait pas plus loin que les dynasties Qin et Han,

en composition, la prose parallèle était le style orthodoxe,

en poésie on devait étudier les Sept Maîtres de Jian’an (2) ; … …

on devait adopter une pose à la fois raffinée et distanciée. »

(《我的中学时代及其后》)

(mes années de collège et après)

|

De la

description qu’il fait de ses études se dégage une

impression d’ennui, d’étouffement ; il passait les temps

morts à lire des romans, romans classiques, bien

entendu, qui laisseront quelques marques sur son

inspiration et son style.

En 1913, il va

à Pékin, dans une école préparatoire à l’université où

il étudie la littérature, |

|

Les Sept Maîtres de Jian’an |

chinoise et étrangère.

Malheureusement, les finances familiales ne lui permettent pas

de continuer ; l’été 1916, il est obligé d’arrêter ses études et

de chercher du travail.

Premier travail :

troublion de l’édition

|

La Commercial Press (logo) |

|

En août 1916,

il est engagé dans le département de traduction de la

principale maison d’édition de Shanghai, la Commercial

Press (上海商务印书馆).

Il commence par réviser un

manuel de

cours d’anglais par |

correspondance, puis

fait des traductions en équipe avec d’autres traducteurs.

En même temps, il

travaille comme rédacteur à la Revue des étudiants (《学生杂志》)

éditée par la Commercial Press, et écrit un livre de fables

bientôt publié par le département de littérature chinoise de la

maison : « Fables chinoises » (《中国寓言》).

Par ailleurs, il

participe à la création puis à la rédaction de la revue ‘Contes’

(《童话》), et c’est là qu’il publie

ses premiers textes, dès 1918 : des contes comme « La chanson de

l’âne » (《驴大哥》), « La tortue d’or » (《金龟》), « Le jardin merveilleux » (《怪花园》),

ou encore « Les

chaussures volantes » (《飞行鞋》).

Après le

4 mai 1919, il participe

au mouvement de révolution littéraire qui se dessine, en

particulier autour de

Lu Xun

(鲁迅).

Il est promu au département de littérature chinoise de la

Commercial Press, et, au début de 1920, est chargé d’une

nouvelle rubrique dans la revue littéraire que la maison édite

depuis 1910, le ‘Mensuel de la fiction’ (《小说月报》) :

la rubrique s’appelle

« La nouvelle vague du

roman » (“小说新潮栏”).

Il y publie d’abord un manifeste (《小说新潮宣言》), puis une série d’articles où il développe ses idées sur la littérature

moderne et les responsabilités qu’il considère être celles de

l’écrivain (《现在文学家的责任是什么?》).

Il entreprend de

rénover la revue en appliquant ces idées.

Fin

décembre 1920, avec ses amis Ye Shengtao (叶圣陶)

et Zheng Zhenduo (郑振铎),

le jeune frère de Lu Xun, Zhou Zuoren (周作人), et bien d’autres, il

participe à la création de la Société de recherche littéraire (文学研究会),

formellement lancée le 1er

janvier 1921

dans le but de promouvoir des formes littéraires

nouvelles. Il continue en même temps ses activités de recherche,

de critique et de traduction de textes de la littérature

étrangère.

Le Mensuel réformé se

révèle être un succès : il se vend à des milliers d’exemplaires.

Il diffuse les idées du mouvement de la Nouvelle Culture, et

surtout se fait le porte-parole d’une toute nouvelle forme de

réalisme dans la littérature chinoise : la ‘littérature pour la

vie’ (文学为人生),

et donc contre ‘l’art pour l’art’, dont Ye Shengtao est alors,

avec Shen Yanbing, l’un des plus ardents avocats au sein de la Société de

recherche littéraire.

Le futur Mao Dun est

devenu une figure

majeure de la

littérature au sud du Yangzi. C’est alors que son activisme sur

le front littéraire va rejoindre son engagement politique.

Premier compagnon

de route du Parti communiste

Au début de l’année

1921, à Shanghai, il participe à un groupe de travail communiste

et, lorsque le Parti est fondé, en juillet, il en l’un des

premiers membres. Ensuite, à partir de 1922, il effectue un

travail de liaison pour le Parti. Il enseigne également dans

l’école pour femmes pauvres que celui-ci a créée

ainsi qu’à l’université de Shanghai. Il est désormais de tous les combats,

on suit avec lui l’histoire en marche.

|

En 1923,

mécontente de la tournure que prennent les choses, la

direction conservatrice de la Commercial Press retire à

Shen Yanbing la responsabilité du journal et le renvoie

au département de littérature de la maison.

Le 10 mai 1925,

il fait paraître dans un autre journal, l’Hebdomadaire

littéraire

(《文学周报》), un long article intitulé « Sur l’art du prolétariat » (《论无产阶级艺术》),

suivi de

trois autres, les 17 et 31 mai, puis le 24 octobre ; il

y fait le point |

|

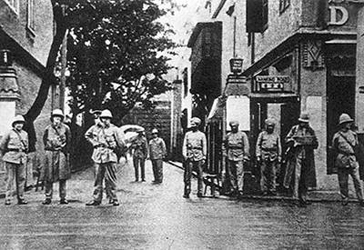

Policiers britanniques et sikhs dans la

concession

internationale, Shanghai 1925 |

sur une controverse

qui s’est développée dans les rangs du Parti en 1924,

parallèlement

à un mouvement d’art prolétarien parti d’Union soviétique, qui

confiait à la littérature un rôle actif dans le processus

socio-historique.

|

Manifestations à Canton en soutien aux

grévistes de Shanghai

(mouvement du 30 mai 1925) |

|

Après la

conférence plénière de Xishan (西山会议)

du 23 novembre 1925, qui s’est soldée par la victoire

des forces anti-communistes (et anti-Comintern) au sein

du Guomingdang (3), il organise à Shanghai une branche

de l’aile gauche du parti. Fin 1925, en tant que

représentant de cette aile gauche du |

Guomingdang à

Shanghai, il participe à une réunion plénière du parti à Canton,

à l’issue de laquelle il est choisi comme secrétaire de la

section de propagande, dirigée par nul autre que… Mao Zedong.

Mais, après

l’incident du Zhongshan (中山舰事件)

(5), le 20 mars 1926, il rentre à Shanghai.

Quand, le 30 mai 1926,

éclate là le mouvement dit du 30 mai (五卅运动,

où

卅

sà

signifie trente) (4),

Shen Yanbing y prend une part active. En juin, avec Zheng

Zhenduo (郑振铎) et quelques autres, il

tente de fonder un journal où pouvoir exprimer leurs vues : le

Quotidien de la vérité universelle (《公理日报》), qui est aussitôt

interdit. En août, il est élu représentant ouvrier et participe

à un mouvement de grève à la Commercial Press.

En novembre 1926, Wang

Jingwei (汪精卫),

représentant l’extrême gauche du Guomingdang, décide de

transférer le siège de son gouvernement Hankou, et de fusionner

les trois villes contiguës de Wuchang, Hankou et Hanyang (武昌、汉口、汉阳)

pour en faire le « district capitale » de Wuhan ; le transfert

est effectif le 1er janvier 1927, Shen Yanbing y arrive au

printemps.

Il s’installe à Hankou

et y fonde un nouveau journal, le ‘Quotidien de la République’ (《民国日报》)

dont il devient rédacteur en chef. D’avril à juillet il y publie

une trentaine d’articles. Mais, le 12 avril, Chiang Kai-chek se

retourne contre les communistes, c’est le « massacre de

Shanghai » (四一二慘案) ;

il achève ensuite la purge des communistes des rangs du

Guomingdang et installe son propre gouvernement à Nankin.

Shen Yanbing quitte

Wuhan sans avoir pu participer au soulèvement de Nanchang (南昌起义

Nánchāng Qǐyì),

le 1er août, (6) parce que toutes les voies d’accès

sont bloquées. Il rentre à Shanghai dans un climat très

dangereux pour lui.

1927 : tournant

décisif vers l’écriture romanesque

Il

se retire dans une allée isolée, avec pour seule consolation

d’avoir près de lui ses amis Lu Xun et Ye Shengtao. Mais il n’a

pas de travail, et aucun journal n’accepte ses articles. C’est

dans ces circonstances difficiles qu’il décide d’écrire des

nouvelles. Mais c’est une situation pleine de contradictions,

qui lui inspire le nom de plume dont il va désormais signer ses

écrits : Mao Dun (矛盾),

signifiant

contradiction. Quand il le soumet à Ye Shengtao avec sa première

nouvelle, cependant,

celui-ci lui conseille de modifier

légèrement le premier caractère pour éviter de trop attirer

l’attention, en lui donnant le sens de chaume et non plus de

lance tout en gardant la même prononciation :

茅盾.

C’est alors que

commence pour l’écrivain la période la plus féconde,

littérairement parlant, de son existence : grosso modo douze

ans, de 1927 à 1939. Il va transcrire dans son œuvre sa

profonde compréhension des bouleversements historiques auxquels

il a participé : on ne peut vraiment la comprendre que quand on

garde en mémoire son parcours jusque là.

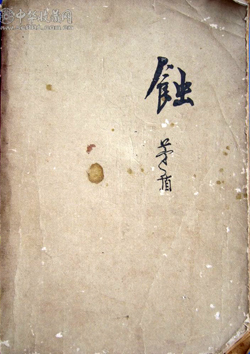

Eclipse

|

Le premier

texte signé Mao Dun est une nouvelle, « Désillusion »

(《幻灭》huànmiè),

publiée en 1927 dans le ‘Mensuel de la fiction’,

aussitôt suivie de deux autres, publiées en 1927 et

1928 : « Vacillation » (《动摇》dòngyáo)

et « Poursuite » (《追求

zhuīqiú》),

les trois formant une trilogie intitulée « Eclipse »

(《蚀》shí). Mao Dun y décrit un

groupe de jeunes intellectuels pris dans la tourmente

révolutionnaire de 1927-1928, portés par l’enthousiasme

mais sans réelle compréhension de la profondeur des

changements auxquels ils participent.

L’œuvre traduit

bien l’amertume de l’auteur et sa propre désillusion.

Cette

désillusion, il la traduit dans la première nouvelle par

celle d’une étudiante déçue par ses camarades et amis ;

cherchant un nouvel espoir, elle se retrouve à Wuhan

avec le nouveau gouvernement, pour être à nouveau déçue.

|

|

Eclipse (édition 1954) |

« Vacillation »

continue dans une petite ville du Hubei où le personnage

principal, fonctionnaire dans

l’aile gauche du

Guomingdang, échoue à mobiliser les gens ; le parti est

incapable de prendre des mesures décisives, et il doit s’enfuir.

« Poursuite » se passe en 1928 à Shanghai et parachève le

tableau de jeunes désorientés qui ont perdu jusqu’à l’espoir de

bâtir une société meilleure ; l’un se suicide, un autre devient

alcoolique, tous se replient dans un individualisme timoré.

Arc-en-ciel

|

Mao Dun et Qin Dejun au moment

de leur séparation, en 1930 |

|

En 1928,

menacé, il part au Japon sous un nom d’emprunt. Sur le

bateau qui l’y emmène, il fait la connaissance d’une

étudiante,

Qin Dejun (秦德君) ;

il a 32 ans, elle en a 22 , et déjà cinq dans le Parti ;

ils vont se retrouver à Tokyo, partager les mêmes

passions, et finalement la même chambre. Ce ne serait qu’un détail

intime sans trop d’importance si la jeune femme n’avait

eu une influence sur ce qu’il écrit

pendant les deux années de leur séjour commun. Mao Dun a

trouvé un endroit bucolique, dans le banlieue de la

capitale, qu’il a décrit en termes poétiques dans ses

|

mémoires : une petite

maison au bord d’un étang d’où l’on pouvait voir au loin les

contreforts d’une chaîne de collines sur lesquelles, la nuit,

brillaient quelques lumières révélant la trace d’habitations.

“…

想到这,便觉得我的新居确实是富有诗意,对写作十分有利。”

… en y

songeant, je me dis que ma nouvelle demeure était pleine de

poésie,

tout à fait propice à l’écriture…

Et de fait, ces deux

années au Japon vont être prolifiques, et

Qin Dejun apporte une

contribution critique non négligeable. D’abord, c’est elle qui

suggère à Mao Dun de lier les trois nouvelles déjà publiées en

une trilogie, et de l’appeler « Eclipse », avec une symbolique

de phénomène transitoire tout autant qu’inévitable, ainsi qu’une

connotation réaliste. L’œuvre sera publiée sous ce titre en

1930.

Mao Dun, cependant,

était en panne d’inspiration. C’est en parlant avec Qin Dejun,

en écoutant le récit de ses expériences vécues, qu’il conçut le

projet de ce qui allait devenir sa première œuvre majeure

: « Arc-en-ciel »

(《虹》).

Dans ses mémoires encore, il rend hommage à l’inspiration que

lui a fournie la jeune femme

:

“这都是些极好的小说材料!你呀,好比手里捧着一大把铜钱,只要用一根线穿起来,就是很好的文学作品。”

« Tout cela [ce

qu’elle lui racontait de sa vie] était un excellent

matériau pour un roman ! On aurait dit que tu tenais dans les

mains une poignée de pièces de cuivre, il suffisait juste de

leur passer un fil au milieu et de les relier pour obtenir une

superbe œuvre littéraire. »

C’est elle encore qui

lui suggère le titre, l’arc-en-ciel, phénomène à la fois

passager et illusoire, empreint d’un charme magique et augurant

la fin de l’orage. Effectivement, le roman reflète le bonheur

tranquille qui était celui de l’écrivain, son éloignement du

cœur des conflits politiques en Chine : il est beaucoup plus

optimiste qu’« Eclipse », c’est même le seul de ses romans qui

se termine de façon positive. Après un mariage décevant et un

divorce, la jeune femme qui est au centre du récit retrouve

l’espoir en rencontrant un jeune cadre communiste qui lui donne

le sens d’une mission à accomplir : le roman s’achève alors

qu’elle s’apprête à participer aux manifestations du 30 mai…

D’avril à août 1929,

Mao Dun envoie les passages rédigés au ‘Mensuel de la fiction’

qui les publie en épisodes séparés. Qin Dejun étant alors

obligée de rentrer à Shanghai pour se faire avorter, il en

arrête la rédaction, jusqu’à ce qu’elle revienne. Il écrit des

nouvelles et des essais en l’attendant.

Son passé le rattrape

cependant. En effet, il avait été marié en 1918 par sa mère à

une jeune femme quasi illettrée, fille d’un petit commerçant,

Kong Dezhi (孔德沚).

La nouvelle de la liaison de son mari finit par lui revenir aux

oreilles, elle alla en larmes se plaindre à sa belle-mère.

Lorsque, au début

d’avril 1930, Mao Dun revint à Shanghai avec Qin Dejun, il

continua à vivre un temps avec elle, et l’introduisit à son

cercle d’amis. Mais il dut bientôt se rendre aux pressions de sa

mère, et rompre avec elle pour revenir vivre avec Kong Dezhi.

Qin Dejun avala une boîte de somnifères mais survécut, et revint

se soigner dans son Sichuan natal. Autant Mao Dun est disert

dans ses mémoires sur les circonstances de la rédaction d’«

Arc-en-ciel », autant il est muet sur la rupture avec Qin Dejun

est ses conséquences (7).

Trilogie

rurale et Boutique de la famille Lin

Dès son retour à

Shanghai, Mao Dun entre à la Ligue des écrivains de gauche (中国左翼作家联盟) dont il devient le secrétaire exécutif l’année suivante ; il

travaille en étroite

collaboration avec

Lu Xun

à promouvoir un mouvement révolutionnaire en littérature. Ses

romans et nouvelles de 1932-33 sont le reflet de cet engagement,

mais offrent une image extrêmement subtile de sa vision de

l’évolution sociale en Chine au début du siècle, une vision

historique qu’il veut réaliste de la métamorphose en cours de la

société tant rurale qu’urbaine.

Ces œuvres présentent

des panoramas détaillés d’une Chine parvenue au croisement

d’axes de valeurs contradictoires - modèle agraire contre modèle

industriel, capitalisme contre communisme, déclin contre

révolution, passé contre futur - termes binaires qu’il évalue en

termes de dialectique marxiste, en tant qu’interactions et non

simples oppositions.

Ce qu’il montre dans

les œuvres les plus significatives de cette période, c’est que

tant la société rurale que la société urbaine est en voie

d’effondrement en Chine, mais qu’il s’agit d’un processus

historique inévitable et nécessaire pour accéder à une société

communiste. Ce ne sont pas des œuvres qui dénoncent, mais qui

dépeignent un mécanisme en marche.

|

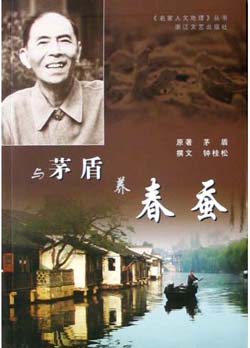

Il traite la

société rurale dans sa « Trilogie rurale » (“农村三部曲”) :

« Les vers à soie du

printemps » (《春蚕》),

« La moisson d’automne » (《秋收》)

et « Les ruines de

l’hiver »

(《残冬》).

Dans la

première nouvelle, il décrit la ferveur avec laquelle

une famille paysanne élève ses vers à soie comme une

sorte de rituel, pour se retrouver face à la ruine quand

ils ne peuvent écouler leur production, les usines ayant

fermé leurs portes à cause de la guerre. La même

conséquence désastreuse se reproduit dans la seconde

partie de la trilogie : le malheureux paysan ayant

décidé de se reconvertir dans la culture du riz se

retrouve dans la même situation de surproduction.

Dans une construction mélodramatique, Mao Dun multiplie les désastres

qui pleuvent sur ses |

|

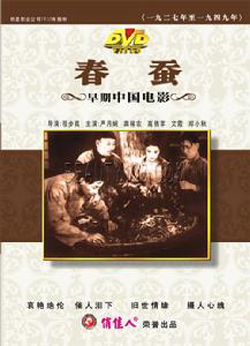

Les vers à soie du printemps |

personnages, qu’il

décrit empêtrés dans leurs traditions ; mais il le fait avec

émotion, on ne sent aucune critique de leurs superstitions, de

leur conservatisme, simplement il faut qu’il en soit ainsi, que

la vieille société meure pour que puisse naître la nouvelle.

|

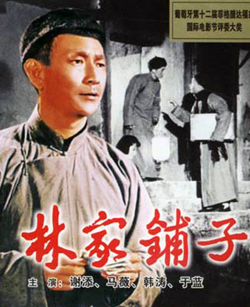

La boutique de la famille Lin |

|

A la fin de la

trilogie, le fils rebelle finit par se révolter contre

les autorités locales avec ses camarades, au milieu de

rumeurs annonçant l’apparition d’un Prince céleste. Ce

n’est en fait qu’un malheureux innocent, qui est arrêté

par la police et sauvé par hasard quand les rebelles

attaquent la prison. Ce sont bien eux, finalement, qui

représentent

l’espoir ultime de renouveau. La trilogie

semble donc bien dépeindre la progression de la

paysannerie vers la révolution, mais de manière

ambiguë : la lutte semble être aussi bien contre les

forces de la Nature, comme peuvent le laisser entendre

les titres appelant à replacer cette lutte dans le cadre

du rythme des saisons.

Dans l’autre

nouvelle importante de cette année 1932,

« La

boutique de la famille Lin » (《林家铺子》),

Mao Dun montre la famille d’un petit boutiquier conduite

à la ruine par une suite impitoyable d’événements hors

de leur |

contrôle : la guerre, la crise

économique, la concurrence, mais aussi la corruption des

autorités locales. Là encore, le vieux monsieur Lin n’est pas

particulièrement mauvais bien qu’il contribue à ruiner les

pauvres hères qui lui ont confié leurs économies, simplement la

marche de l’histoire est inexorable, et il n’en est qu’un

rouage.

Minuit

|

En 1933, « Minuit »

(《子夜》)

apporte

le troisième volet de l’analyse entreprise par Mao Dun

de la décomposition de la société chinoise de l’époque :

il concerne l’industrie métropolitaine, et en

l’occurrence un industriel de Shanghai. Comme les

paysans et leurs cocons, comme monsieur Lin dans sa

boutique, il se bat en vain contre le mécanisme de

l’histoire, et plus il tente de lutter, plus il

s’enfonce dans les dettes.

Il rachète des

petites entreprises en faillite, mais se retrouve en

déficit parce qu’elles ne sont pas rentables. Pour

tenter de se renflouer, il essaie de spéculer en bourse,

ce qui ne fait qu’affaiblir encore sa base industrielle.

Sur quoi il essaie de renouer avec les bénéfices en

diminuant ses coûts, c’est-à-dire en |

|

Minuit (édition originale) |

diminuant les

salaires, ce qui déclenche une grève qu’il n’arrive à contrôler

qu’en appelant la police. Il finit vaincu par les machinations

de son principal rival, soutenu par des fonds étrangers.

|

Minuit (édition moderne) |

|

« Minuit » est

le sommet de l’œuvre de Mao Dun. D’une extrême

complexité dans la description des mécanismes

économiques et boursiers, tout autant que par la

richesse des interactions humaines qui y sont

représentées, le roman a été salué par le grand

théoricien marxiste Qu Qiubai (瞿秋白)

comme « le premier roman réaliste réussi de la

littérature chinoise ». Mao Dun a expliqué qu’il avait

composé son roman selon les méthodes réalistes du

naturalisme à la Zola : patient travail de

documentation, liste de personnages fixée dès le départ

pour représenter les diverses strates de la société

shanghaïenne. « Minuit » est fascinant par la minutie du

détail autant que par la maîtrise de la ligne narrative.

Le reste des

œuvres de la période, y compris les essais, reprennent

des thèmes analogues sur l’histoire et l’évolution

contemporaine de la Chine. Mais Mao Dun poursuit aussi

son travail de recherche littéraire, et |

travaille en

particulier avec

Lu Xun

pour diffuser des traductions de grandes œuvres de la

littérature étrangère, dans la revue que

Lu Xun

a créée dans ce but et qui s’appelle, justement, « Littérature

en traduction » (《译文》).

Fin 1937, la chute de

Shanghai marque la fin d’une phase importante dans la vie de Mao

Dun comme dans son œuvre. Comme les intellectuels de Shanghai

autour de lui, il prend la route de l’intérieur et va mener une

vie errante pendant toute la guerre, mais en continuant à écrire

de manière tout aussi prolifique.

1938-1948 :

errance et écriture

|

En mars 1938,

il est à Wuhan, deux mois plus tard à Canton, puis à

Hong Kong. A la fin de l’année, il part au Xinjiang, où

l’appelle un ancien industriel de Mandchourie reconverti

dans le journalisme de guerre,

Du Zhongyuan (杜重远),

qui

l’appelle pour venir enseigner à l’université de Dihua (迪化),

aujourd’hui Urumqi, dont on lui a confié la charge.

Mao Dun y

arrive en mars 1939, prend la tête de

l’association

culturelle du Xinjiang qui vient d’être créée, donne des

cours, mais l’atmosphère est pesante, il repart en avril

1940, passe par Yan’an en chemin pour Chongqing où il

arrive en octobre. Il retrouve là Guo Moruo (郭沫若) et se pose le temps

d’écrire ses essais sans doute les plus célèbres : « Du

paysage » (《风景谈》) et surtout « Eloge du

peuplier blanc » (《白杨礼赞》), plus qu’un |

|

Du Zhongyuan |

essai, un poème en prose, devenu un classique que l’on apprend à

l’école en Chine.

Exemple (texte à écouter)

|

Putréfaction |

|

Début janvier 1941,

dans le sud de l’Anhui, a lieu l’incident dit de la Nouvelle

4ème Armée (新四軍事件) :

échauffourée entre troupes communistes et armée nationaliste qui

marque la fin de la coopération entre les deux armées. Mao Dun

quitte Chongqing et gagne Hong Kong. Il tire de

l’événement

matière à un roman : « Putréfaction » (《腐蚀》).

L’histoire se passe à

Chongqing entre septembre 1940 et février 1941 ; elle est écrite

sous la forme d’un journal que l’auteur prétend dans

l’introduction avoir trouvé dans un abri anti-aérien et qui est

censé être celui d’une femme qui travaillait pour le

gouvernement nationaliste ; elle y décrit comment elle a changé

après avoir provoqué la mort d’un jeune garçon qu’elle avait

aimé plus jeune et qu’elle était chargée d’espionner. L’histoire

aurait pu donner un roman policier, Mao Dun l’a traitée le plan

psychologique, et en a fait un pamphlet anti-nationaliste.

|

|

A la fin de l’année, il

est à nouveau rattrapé par la guerre : Hong Kong est occupée par

les Japonais, il fuit à Guilin où il écrit un roman sur la chute

de la ville : « Objets perdus ramassés après le désastre »

(《劫后拾遗》). Fin 1942, il revient à

Chongqing, et écrit une pièce de théâtre qu’il vaut mieux

oublier.

En mars 1946, la guerre

contre le Japon est terminée, il quitte Chongqing pour revenir à

Shanghai, par Hong Kong. Il arrive à Shanghai en mai, mais, si

les Japonais sont partis, le Guomingdang est toujours là. Il

repart à Hong Kong et y écrit encore une nouvelle, « Discipline »

(《锻炼》),

sur la guerre. Plus que jamais, la valeur de ses écrits tient à

leur réalisme, à leur qualité de documents sur l’époque : il

capture en toute hâte l’essence des événements qui sont encore

frais dans les mémoires avant qu’ils ne s’effacent.

Mais, à la fin de

l’année, à l’appel du Parti, il part rejoindre

|

|

Objets ramassés après le désastre,

édition originale de 1942 |

les troupes

communistes dans le nord. Le 2 février 1949, il entre dans ce

qui est encore Beiping.

Après 1949 :

personnage officiel

|

Le président Mao avec Zhou Yang, Mao Dun

et Guo Moruo

毛泽东主席与周扬、茅盾、郭沫若 |

|

A partir de la

fondation de la République populaire, il est un personnage

officiel. Il devient rédacteur en chef de la revue ‘la

littérature du peuple’ (《人民文学》) puis est nommé ministre

de la culture en octobre 1949 et le restera jusqu’à la fin de

1964.

Après la Révolution

culturelle, en 1970, il devient rédacteur en chef d’un magazine

pour enfants. Malade, il passe ensuite ses dernières années à

rédiger ses mémoires, « Le chemin que j’ai parcouru » (《我走过的路》),

qui ont d’abord été publiées par

épisodes dans la publication officielle

|

du Parti « Documents

historiques sur la nouvelle littérature » (新文学史料).

|

Mao Dun officiel |

|

Il est mort le 27 mars

1981 avant de les avoir terminées, mais en laissant des œuvres

complètes qui font quarante volumes.

Il continue à exercer

une influence importante sur le monde littéraire, en dépit des

controverses (8), par le biais du Prix Mao Dun (茅盾文学奖)

qu’il a créé de ses propres deniers.

|

Notes

|

(1) Les zi (字)

étaient fondés

sur des jeux de caractères :

鸿

hóng

et

雁

yàn

désignent

tous deux une oie sauvage.

(2) Les Sept Maîtres de

Jian’an (建安七子) sont un groupe de sept

poètes/penseurs de la période des Han de l’Est, Jian’an (建安)

étant plus précisément le nom du règne de l’empereur Xian (獻帝),

196-220, date qui marque la fin de la dynastie des Han et le

début de celle dite ‘des Trois Royaumes’. C’est une période de

déclin dynastique, mais d’essor artistique, en particulier de la

poésie.

(3) La conférence

plénière de Xishan fut convoquée par le Guomingdang le 23

novembre 1925, au monastère Biyun des collines de l’Ouest, ou

Xishan (西山碧云寺),

dans la banlieue de Pékin. Marquant le triomphe des forces

anti-communistes

|

|

Mao Dun âgé |

(et anti-Comintern) dans le

Parti (ensuite appelées groupe de Xishan 西山派),

elle

prononça l’illégalité du Parti communiste (中国共产党“非法”).

Elle annonçait la rupture prochaine du premier front uni. Mais,

à la veille de l’Expédition du Nord, le Guomingdang réprima

encore la tendance Xishan pour ne pas s’aliéner Moscou.

(4) Dans le contexte

d’un désordre intérieur croissant après le mort de Sun Yat-sen,

en mars 1924, le mécontentement social s’amplifie à Shanghai

dans les premiers mois de 1925. Troubles et grèves se

multiplient dans une usine japonaise ; un gardien japonais tire

sur un ouvrier et le tue, provoquant de violentes manifestations

contre les capitalistes étrangers, et en particulier japonais.

Le 30 mai, la police arrête quinze étudiants qui menaient une

protestation dans la concession étrangère ; une foule s’amasse

devant le poste de police où ils sont détenus, en demandant leur

libération ; un cordon de police est établi pour les empêcher

d’entrer, mais la manifestation devient violente ; un policier

britannique tire sur la foule, suivi de la police sikh et

chinoise, faisant quatre morts et de nombreux blessés dont cinq

mourront ensuite de leurs blessures à l’hôpital. Les grèves et

manifestations s’étendent alors à tout le pays.

|

(5)

“中山舰事件”

Zhōngshān Jiàn Shìjiàn :

l’incident du navire Zhongshan,

prétendu complot par le capitaine du navire, et les communistes

derrière lui, pour enlever Chiang Kai-chek. Il a pour résultat

la rupture entre le Guomingdang et le Parti communiste. Zhou

Enlai rentre à Shanghai.

(6) Premier engagement

des communistes contre les forces nationalistes, le 1er

août 1927, pour réagir contre les purges

anti-communistes par le

Guomingdang. C’est la raison pour laquelle le 1er

août est

|

|

Ancienne résidence à Pékin |

considéré

comme le jour de

fondation de l’Armée rouge et célébré comme tel.

(7) Qin Dejun aura par

la suite une action non négligeable dans la lutte

révolutionnaire. En mai 1949, elle fut arrêtée par la police du

Guomingdang, jugée et condamnée à mort. Elle fut miraculeusement

sauvée par la libération de Shanghai. A près de 80 ans, en avril

1985, soit quatre ans après le décès de Mao Dun, elle livra à la

postérité son histoire malheureuse avec le grand écrivain dans

un livre de mémoires publié à Hong Kong : « Mao Dun et moi, un

épisode amoureux» (《我与茅盾的一段情》).

(8) Les critiques se

sont déchaînées lors de la remise du dernier et

8ème Prix décerné en

août 2011 : les œuvres récompensées ne semblent pas être

particulièrement choisies pour leurs qualités novatrices.

Traductions en

français

- Les vers à soie du

printemps et autres nouvelles, éditions en langues étrangères,

Pékin 1958

- Les vers à soie du

printemps, éditions Acropole, 1980

- L’arc-en-ciel,

traduction du chinois de Bernadette

Rouis et Jacques Tardif, revue et corrigée par Michelle Loi,

éditions Acropole, 1981

- L’éclipse (la

trilogie), Blandin Noël/Sillage, 1992

- Minuit, Laffont, 1972

- Minuit, traduction du

chinois de Jacques Meunier et Michelle Loi, éditions You Feng,

mars 2011

Edition bilingue

-

The Shop of the Lin Family & Spring Silkworms, translated

by Sydney Shapiro, introduction by David Der-wei Wang,

Chinese-English bilingual edition, Chinese University Press,

Hong Kong 2004.

Trois nouvelles dans deux

recueils :

« Shanghai 1920-1940 », nouvelles de huit écrivains traduits par

Victor Surio, Emanuelle Péchenart et Anne Wu, Bleu de Chine,

juillet 1998. Deux nouvelles de Mao Dun :

- « Un déménagement d’opérette » : en attendant son mari encore

au travail, seule à la maison, une femme s'ennuie et s'inquiète

: entendre le voisin jouer de l'harmonium à côté la rassure,

cela signifie qu’il est encore là, que les gens n'ont pas encore

déménagé pour fuir les combats dont parlent les rumeurs, en

ville.

- « Shanghai » : Une description acerbe et désopilante du

parcours du combattant à mener pour s'installer à Shanghai.

« Treize récits chinois 1918-1949 », traduits par Martine

Vallette-Hémery, Philippe Picquier, 1991

- « L’histoire de Grand-Nez » (《大鼻子的故事》) : une des rares

nouvelles de Mao Dun à la fois pleine d’humour et avec une fin

optimiste, mais sans abandonner le message anti-japonais.

Janvier 1932, les Japonais ont bombardé Shanghai ; un enfant

d’une huitaine d’années ayant perdu sa maison et ses parents

erre en cherchant à manger, en chapardant au besoin. Quatre ans

plus tard, il croise une manifestation d'étudiants qui crient «

Vive la lutte pour la libération ! » et autres slogans ; il ne

comprend pas, mais décide de les suivre.

Texte chinois :

http://www.my285.com/xdmj/maodun/04.htm

Adaptations

cinématographiques

|

Les vers à soie du printemps, le film |

|

La nouvelle « Les

vers à soie du printemps » (《春蚕》)

a été adaptée par Cai Chusheng (蔡叔声)

et mise en scène par Cheng Bugao (程步高)

dès 1933. C’est dire l’importance de la nouvelle à l’époque,

autant que les liens très étroits qui existaient entre les

cercles littéraires et cinématographiques de gauche. Le film est

considéré comme l’un des grands classiques du cinéma de gauche

des années 1930 en Chine.

« La boutique de la

famille Lin » (《林家铺子》)

a été

adaptée par Xia Yan (夏衍)

et mise en scène par Shui Hua (水华)

en 1959.

Voir

l’analyse comparée de la nouvelle et du

film.

|

|

La boutique de la famille Lin, le film |

|

« Minuit » (《子夜》)

a été adapté au

cinéma et réalisé par Sang Hu (桑弧)

en 1981. Il avait prévu de le faire dès 1960, mais le projet

prit du retard et il ne put voir le jour plus tôt en raison de

la Révolution culturelle.

|

Lire en complément :

« La

boutique de la famille Lin »

《林家铺子》 :

la nouvelle de Mao Dun (茅盾)

et le film de Shui Hua (水华)

《雾》 (茅盾) « Brouillard » (Mao Dun)

« Les

vers à soie du printemps » (《春蚕》)

(à

venir)

|

|