|

|

« Ecrits de la maison

des rats » : quelques pages douces-amères pour mieux connaître

Lao She

par Brigitte Duzan, 21 mai 2010

|

« Ecrits de la

maison des rats » est le deuxième livre de la collection

des éditions Philippe Picquier lancée en avril dernier

avec

« Songeant à mon père »

de Yan Lianke :

intitulée « Ecrits dans la paume de la main », cette

nouvelle collection s’intéresse aux textes brefs,

réflexions sur le vif ou souvenirs d’enfance, « miettes

modestes volées à la mémoire ».

Les textes de

Lao She qu’elle nous offre aujourd’hui sont

effectivement des petits joyaux de cet ordre.

« Ecrits de la maison des rats »

Les écrits en

question sont de courts articles, publiés dans divers

journaux et revues entre 1934 et 1959, où

Lao She donne

le meilleur de son humour doux-amer, nous laissant

souvent entre sourire et |

|

« Ecrits de la maison des

rats » |

larmes, comme il le

voulait (1).

Le livre commence fort

à propos par un texte très drôle qui donne tout de suite le ton

de ce qui suit ; intitulé « Dur, dur d’écrire son

autobiographie »,

Lao She y décrit les diverses étapes que se

doit de suivre une biographie chinoise et les raisons pour

lesquelles il lui est impossible de se plier à ces règles, ce

qui exclut l’autobiographie, et laisse donc le champ ouvert à

des écrits au gré du vent et de la plume, des souvenirs intimes

et des réflexions sur le moment qui passe.

Les textes sont

présentés dans un ordre thématique, présentant d’abord des

souvenirs d’enfance, et en particulier un émouvant hommage à sa

mère, à un oncle haut en couleur qui lui a permis de continuer

ses études, et, bien sûr, à sa chère ville de Pékin, une ville

« calme dans le mouvement », dont il nous transmet la nostalgie,

nostalgie de ces « espaces libres de construction où l’on peut

respirer librement ».

Le reste est un choix

de réflexions sur la vie, la vie de tous les jours, la vie telle

qu’elle est et telle

qu’elle pourrait être,

celle qui, déjà, fait partir du passé et revient vous hanter,

des choses infimes, quelquefois, qui font de certaines pages de

subtils petits poèmes en prose.

Un témoignage sur la vie et la pensée de Lao She

Si l’on se livre

cependant à un petit exercice de remise en ordre chronologique

des textes, apparaît dès lors un autre aspect de leur contenu,

lié au contexte de l’époque où ils ont été écrits.

De 1934 à 1936,

c’est-à-dire avant le début de la guerre dite ‘de résistance’

contre le Japon,

Lao She est alors professeur à Tianjin ; il

évoque d’abord des souvenirs de l’été, des impressions

épidermiques, et puis il passe à des réflexions sur la lecture,

les examens, son travail : il dit que le pire, c’est d’être

contraint de faire un travail que l’on n’aime pas, parce qu’il

faut bien remplir son bol de riz. On croit sentir que ces

textes, justement, sont écrits dans ce but.

Ce qui est tout aussi

intéressant, ce sont les journaux dans lesquels ils sont

publiés, et qui donnent un aperçu fugace de l’environnement dans

lequel évoluait

Lao She. On l’a dit résolument apolitique, non

affilié à quelque mouvement que ce soit. Pas tout à fait.

|

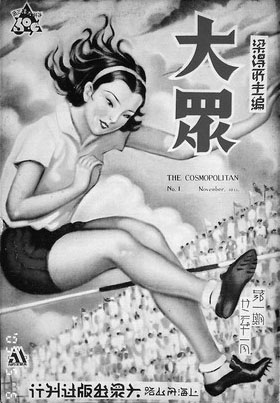

《大众画报》« Cosmopolitan » |

|

En effet, il

publie à l’époque principalement dans quatre journaux :

le bimensuel Lunyu

《论语半月刊》,

le magazine illustré

《大众画报》(qui

s’était donné le titre international « Cosmopolitan »),

le « monde des hommes »《人间世》et « le vent

cosmique »《宇宙风》. Ces titres ont un point commun : ils font partie de ce qu’on appelle

« le groupe Lunyu », autour de Lin Yutang (林语堂),

l’un des écrivains et penseurs chinois les plus

influents à l’époque (2).

Le bimensuel

Lunyu fut créé par Lin Yutang en 1932, et le succès que

connut le titre entraîna la création des autres. Le

propos de ces publications n’était pas révolutionnaire,

et se démarquait de la tendance gauchiste des écrivains

autour de

Lu Xun ; la

ligne éditoriale était plutôt la critique sociale, voire

le commentaire sur la myriade de petits faits de la vie

quotidienne, dans le contexte des contradictions nées de

la modernisation. Bon nombre des auteurs qui

|

gravitaient dans cette

orbite étaient des chercheurs en sciences sociales, formés en

Occident, plutôt que des wenren. Mais

Lao She fut l’un de

ceux que ces publications contribuèrent à faire connaître.

C’est dans le « vent

cosmique »《宇宙风》, par exemple, que fut

publié « Le pousse pousse », sous forme de feuilleton, en 1936.

A partir de 1940,

et pendant toute la guerre,

Lao She se tourne vers les journaux

créés ou réfugiés à

l’ouest, comme

le « Quotidien de l’ouest chinois » (《华西日报》);

en même temps, ses thèmes se font plus nostalgiques : il se

souvient avec émotion de l’oncle qui l’a sauvé de

l’apprentissage (1940), de sa mère (1943), les poules (1942)

étant une autre manière d’évoquer l’amour et l’héroïsme

maternels.

Autant de textes qui

nous transportent dans l’univers intime d’un auteur dont l’œuvre

gagne ainsi en profondeur : il faut saluer ici la justesse des

choix opérés par le directeur de la collection.

Un mot sur le traducteur, Claude Payen

Il y a des traducteurs

compulsifs comme il y a des lecteurs compulsifs : Claude Payen

en est un (4), et, qui plus est, méticuleux, toujours à la

recherche du mot juste, on se demande où il trouve le temps de

traduire autant, et aussi bien, car, en lisant ces «écrits de la

maison des rats », on en finirait presque par oublier qu’il

s’agit quand même de littérature chinoise.

|

Il a commencé

sa carrière de traducteur en traduisant de l’anglais un

livre qui est maintenant un ouvrage de collection,

préfacé par Lucien Blanco et publié en deux volumes en

1969 par l’Imprimerie nationale : « La Longue Marche :

mémoires du maréchal Zhu De » d’Agnès Smedley, cette

journaliste américaine qui fut, entre autres choses,

correspondant de guerre en Chine dans les années 1930,

et qui, de 1938 à 1940, visita les zones contrôlées par

les forces communistes et celles du Guomingdang.

Il a ensuite

traduit, du chinois cette fois, pour les éditions

Youfeng, un roman basé sur un fait divers authentique :

« Rouge… sang » de deux auteurs dont le nom importe peu.

Le plus intéressant dans l’histoire est que le

responsable de la collection l’a mis sur la piste de

Lao

She, en lui suggérant d’abord de traduire

« L’anniversaire de Xiao Po » ;

mais cette traduction

fut publiée chez

Philippe Picquier |

|

« La Longue Marche :

mémoires du maréchal Zhu De » d’Agnès Smedley |

qui est resté ensuite l’éditeur attitré de

Claude Payen, avec une brève infidélité pour passer aux éditions

de

l’Olivier le temps d’une traduction : celle du roman de

Murong Xuecun intitulé « Oublier Chengdu ».

Rien de plus différent,

a priori, tant du point de vue de la langue que des histoires

elles-mêmes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, que

tous ces livres dont on a presque l’impression que les

traductions se chevauchent et se bousculent. En fait, ce qui le

gêne le plus, dit-il, ce sont les libertés avec la réalité que

se permettent parfois les auteurs, sans faire exprès, pris par

l’urgence de la plume, et qui ne gênent en rien le public

chinois : des incongruités sur la durée d’une grossesse, ou des

descriptions invraisemblables d’attitudes ou de situations, qui

demandent beaucoup de doigté et

d’expérience pour

rétablir un sens qui tienne la route.

Il dit que, tous les

soirs, il lit du français pour peaufiner son style, car c’est

cela le plus difficile, finalement : non point la compréhension

du texte original, mais le maniement de sa propre langue afin de

la rendre suffisamment souple et élégante pour que l’on oublie

le traducteur, mais sans perdre en précision.

Il se veut transparent,

Claude Payen, mais de temps en temps il faut bien satisfaire un

peu la curiosité des lecteurs ...

Notes

(1) Voir son article « Qu’est-ce

que l’humour ».

(2) Né en 1895, après

des études à Shanghai, Lin Yutang a étudié aux Etats-Unis (à

Harvard), et, après un séjour en France, a préparé un doctorat

en Allemagne (à l’université de Leipzig). C’est un des grands

intellectuels chinois qui ont contribué à faire connaître et

populariser la littérature et la pensée chinoises à l’étranger.

(3) Outre cinq livres

de Lao She, il en a traduit trois de Bi Feiyu, deux de

Yan Lianke (et non des

moindres : « Le rêve du village des Ding » et « Servir le

peuple »), les « Ripoux » de

Zhang

Yu, et j’en passe… et tout cela dans les dix

dernières années : libéré de l’enseignement, il a pu consacrer

tout son temps à la traduction, comme

Lao She, en son temps, à

l’écriture.

|

|