|

|

« S’ouvrent les

portes de la ville » : souvenirs de Pékin, par le poète Bei Dao

par

Brigitte Duzan, 25 juillet 2020

Les portes de Pékin, la ville de son enfance, s’étaient

refermées sur

Bei

Dao (北岛)

en 1989. Lors des événements de la place Tian’anmen, il se

trouvait à un colloque littéraire à Berlin. Il avait affiché une

position de plus en plus critique à l’égard du gouvernement

chinois, jusqu’à ce que, en 1986, son recueil de poèmes « Rêve

en plein jour » (Bairi meng

《白日梦》)

soit interdit : c’était un cauchemar éveillé.

|

En 1989, il signe avec une trentaine d’autres

intellectuels une lettre ouverte au gouvernement

demandant la libération des prisonniers politiques,

dont le combattant de la démocratie Wei Jingsheng (魏京生)

arrêté en mars 1979 et condamné à quinze ans de

prison

.

Bei Dao n’est pas place Tian’anmen, mais ses poèmes

circulent parmi les étudiants. Il n’en fallait pas

plus pour qu’il soit prié de rester où il était : il

est condamné à l’exil ; sa femme, l’artiste peintre

Shao Fei (邵飞)

et sa petite fille Tian Tian (田田)

ne sont pas autorisées à le rejoindre. Il verra sa

fille à plusieurs reprises, au Danemark et en

France, au début des années 1990 ; quant à Shao Fei,

il la retrouvera en 1995 aux Etats-Unis.

Il lui faudra attendre bien plus longtemps pour

revoir Pékin : ce n’est qu’en 2001 qu’il est

autorisé à y retourner, pour rendre visite à son

père malade. Quand il débarque, c’est le choc : la

ville est méconnaissable. Il entreprend alors

d’écrire un livre de souvenirs, pour rebâtir « son »

|

|

Chengmen kai, réédition 2015

à Hong Kong |

Pékin en inversant le cours du temps et nier par

là-même

cette ville étrangère qui a perdu le charme qu’elle

avait autrefois. Ce qu’il ouvre, ce sont les portes

labyrinthiques

de la mémoire et elles sont quelque peu rouillées. Il lui

faudra près de dix ans pour venir à bout de son entreprise :

le livre, Chengmen kai (《城门开》),

est achevé en 2010, comme en fait foi la préface ; il est

alors publié à Hong Kong

et réédité en juillet 2015.

|

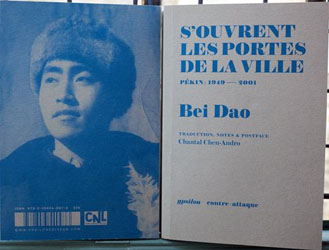

S’ouvrent les portes de la ville,

2020 |

|

Ces souvenirs nous arrivent aujourd’hui traduits en

français par

Chantal Chen-Andro,

aux éditions Ypsilon,

avec des photos inédites, tout un appareil de notes,

une annexe et une postface de la traductrice. C’est

un régal.

Le livre est en 18 chapitres, correspondant à une

thématique en deux temps : neuf chapitres sur les

souvenirs du quotidien, dans les années 1950-1960

essentiellement, et neuf chapitres plus précisément

sur la ville, lieux et habitants, dont l‘histoire de

la famille, s’achevant sur un portrait du père,

comme un hommage post mortem. |

Les souvenirs ne sont pas rédigés de manière chronologique mais

thématique, comme si un mot suscitait soudain un déclic de la

mémoire, et que les images arrivaient à flot. Mais elles se

recoupent, se croisent, certaines répétées en prennent plus

d’importance, plus de signification que d’autres. On perçoit le

travail de mémoire, de reconstitution du passé, avec une

précision telle dans les images que le récit prend vie dans

l’imagination au fur et à mesure de la lecture.

1.

Pékin années 1950-1960 : atmosphère

Les souvenirs s’égrènent au fil des différents thèmes de la vie

quotidienne, en commençant par trois chapitres nés de souvenirs

visuels, auditifs et olfactifs :

Lumières et ombres

光与影

– Odeurs

味儿

– Bruits

声音

Lumières

d’abord : ce sont celles qui accueillent le voyageur de retour

dans sa ville natale, en l’éblouissant – les lumières de la

ville, entrant par les hublots de l’avion, font ressembler Pékin

« à un immense stade illuminé ». Alors aussitôt affluent les

images d’ombres de la ville de son enfance : une ville sombre,

peu éclairée, une lampe dans la pièce d’habitation principale,

pas de réverbères dans la plupart des rues… Mais aussitôt surgit

le côté poétique : l’ombre était propice aux jeux de cache-cache

et à l’imagination, propice aussi aux histoires de fantômes qui

nécessitent l’obscurité pour être bien contées. Dans les années

1970, l’arrivée de la lumière crue des néons bouleversa tout

cela, mais les coupures de courant permirent, en devant allumer

des bougies, de retrouver l’ambiance du passé.

|

Odeurs

ensuite, liées à des saveurs aussi (le mot wei’er

味儿

désignant les deux) : odeur de choux en novembre,

des fumées de charbon des cuisines, de la poussière

obligeant à porter un masque ; odeur « de menthe »

de la neige au goût sucré, la neige rappelant

aussitôt les parties de patinage sur le lac Houhai (后海)

et la glace conservée dans la glacière au nord du

pont Li Guang (李广桥),

du nom d’un eunuque de la dynastie des Ming, comme

l’a bien noté la traductrice. Plus loin, il évoque

son arrivée pendant l’hiver 1957 dans le hutong de

Sanbulao où la famille vient d’emménager : l’endroit

|

|

Le pont Li Guang |

est lié pour lui à l’odeur de l’épaisse fumée des patates

douces en train de griller. Quant aux étés, ils étaient

parfumés par les fleurs de sophora…

Bruits

enfin : on en a des collections entières dans la littérature

chinoise ; Bei Dao cite le recueil des « Bruits de la ville

collectés pour le plaisir » (《市声拾趣》)

de

Zhang Henshui (张恨水),

ceux des années 1920-1930, mais il nous ajoute les siens, du

début des années 1960, quand Pékin était un grand village où

l’on était réveillé par le chant du coq du voisin, en

l’occurrence celui de la famille du rez-de-chaussée qui élevait

des poules dans son jardin privé, et même une dinde qui

glougloutait « comme un vieillard asthmatique ». Et puis il y a

les bruits de la rue, le maître d’école qui passe en faisant

crisser ses chaussures, les cris du facteur et des marchands

ambulants, mais aussi les bestioles de l’été, moustiques,

grillons et cigales, ces derniers étant bien sûr prétexte à

développement.

2.

Souvenirs de la vie quotidienne

Bei Dao nous raconte ensuite la vie d’un enfant à Pékin à

l’époque, avec ses jeux et les mille choses de la vie de tous

les jours :

Jouets et jeux

玩具与游戏

– Meubles

家具

– Disques

唱片

– Pêche

钓鱼

– Nage

游泳

– et enfin : Elevage des lapins

养兔子

Quelques pans de vie

1/ C’est plein de vie et d’humour, et d’expressions prises sur

le vif. Ainsi, les balsamines (凤仙花),

ou impatiens, ces « fleurs d’immortels phénix », avaient

des pétales dont les petites filles se badigeonnaient les

ongles : c’étaient donc des « fleurs à ongles » (指甲花)

.

Parfois, c’est un pan de vie qui renaît sous nos yeux, souligné

par une référence qui plonge le récit dans la tradition

ancienne. Ainsi les grillons, chez Bei Dao, prennent-ils une vie

particulière. Les jours de foire au temple de la Sauvegarde

nationale (护国寺),

nous dit-il, outre les différents bateleurs et conteurs, il y

avait un marché aux grillons dans la rue derrière le temple : la

rue dite des « Cent fleurs bien cachées » (“百花深处”) ;

les grillons les plus redoutables, à la tête triangulaire,

étaient appelés « couvercles de cercueil » (“棺材板”).

Pour les enfants les plus hardis, il s’agissait d’aller essayer

d’en attraper au pied des remparts, au milieu des tombes, dans

un endroit désert. Mais il était difficile de les localiser car

la campagne entière était pleine de leurs stridulations ; les

enfants effrayés se sentaient encerclés,

« de tous côtés montaient

les chants de Chu » (四面楚歌),

dit Bei Dao en citant avec humour une expression tirée des

« Mémoires

historiques » de Sima Qian.

2/ Les différents chapitres sont prétextes à récits

humoristiques qui nous font percevoir l’atmosphère de l’époque,

entre grandeur passée, pauvreté et débrouillardise ; celui sur

les meubles, par exemple : la vente de vieux ressorts de matelas

Simmons usagés est un morceau de bravoure, mais aussi la

séquence du nettoyage des portes en verre du vieux buffet de

cuisine : malgré tous les efforts de l’enfant qui les frottait

et les briquait, elles restaient tout aussi obscures et opaques

–elles étaient en fait en verre teinté…

Bei Dao a des expressions qui font mouche pour synthétiser la

période. Ainsi, il explique que ses parents ont acheté le

premier poste de télévision de leur immeuble et que la

télévision leur a changé la vie, non tant pour ce qu’ils y

voyaient, mais pour la posture qu’elle entraîna : il fallait

désormais être assis sur un canapé. Ils en ont même acheté deux,

avec le poste trônant au milieu. C’étaient cependant des meubles de

fortune fabriqués par un artisan du quartier, confortables, mais

surtout bon marché. Car « c’était l’époque où la population

entière calculait par soustraction ; quand on est passé à

l’addition, père et moi en avons eu le tournis » (那是全国人民共用减法的年代,一改成加法,竟让我和父亲都有点儿晕眩。).

Des années plus tard, ils devaient passer à la multiplication….

autres temps.

Débuts d’écrivain en musique

|

Le poste de radio-gramophone marque

Pivoine |

|

Au passage, il évoque ses débuts en écriture,

au début des années 1970, et ces premiers écrits,

dit-il, furent certainement influencés par la

musique qu’ils se passaient et repassaient alors sur

le vieux poste de radio de la marque Pivoine qui

faisait aussi office de gramophone (牡丹牌电唱机),

objet de luxe que son père avait acheté au début des

années 1960 avec quelques disques, achat dont Bei

Dao souligne le caractère « romantique » en un temps

où tout le monde cherchait d’abord à se mettre

quelque chose sous la dent.

La musique, c’était « Le beau Danube bleu », le

« Capriccio italiano » de Tchaïkovski et le 4e

concerto pour violon de Paganini, mélodies

délicieusement décadentes, incongrues dans le

contexte,

|

écoutées

rideaux fermés au creux de la nuit. Comme dans les films de

Wong Kar-wai, la musique est là pour donner à imaginer le

contexte : désir d’évasion nourri par la musique et traduit

dans l’écriture.

Bei Dao explique que le 33 tours Deutsche Grammophon du 4e

concerto avait été rapporté d’une tournée à l’étranger par un

oncle flûtiste, membre de l’Orchestre philharmonique national.

Il note cependant pour conclure ce chapitre sur la musique qu’il

est quand même inimaginable que ces disques aient pu entrer,

d’une manière ou une autre, dans la Chine hermétique de l’époque

et enflammer les esprits de jeunes fréquentant des « salons »

littéraires tout ce qu’il y a de plus clandestins. On touche là

un trait spécifique de l’époque dont on parle peu.

Elevage de lapins au temps de la famine

L’histoire de l’élevage des lapins est prétexte à développement

sur la famine du début des années 1960 ; on sait la

catastrophe que ce fut

,

mais c’est toujours un sujet tabou en Chine : elle est encore

attribuée à des calamités naturelles et pieusement évoquée dans

les documents officiels sous le terme fallacieux de « trois

années de difficultés » ou « trois années difficiles » (三年困难).

Bei Dao, lui, parle crûment de « grande famine » (大饥荒)

avant de se ranger à la nomenclature officielle. Dans le

chapitre sur le hutong de Sanbulao, un peu plus loin, il en

parle plus longuement, en rapportant des propos de sa mère,

disant avoir été inquiète pour ses enfants, et avoir eu

tellement faim que par moments ses mains en tremblaient et

qu’elle en avait des sueurs froides.

On est loin cependant des tableaux cauchemardesques de campagnes

littéralement jonchées de cadavres que l’on peut lire par

ailleurs dans tant de pages d’écrivains chinois

.

Il semblerait, à lire Bei Dao, que la situation à Pékin était

bien moins dramatique : il se rappelle avoir eu faim, se

souvient des consignes données aux enfants pour économiser leurs

forces, des emplois du temps scolaires allégés, et même des

consignes données par Mao. Mais on ne mourait pas à Pékin comme

à la campagne, de toute évidence : sa mère dit même avoir eu

tellement faim, un jour, qu’elle est allée prendre un bol de

soupe dans un restaurant sichuanais. Quant à son père, au pire

de la famine, en 1960-1961, il travaillait à l’Institut du

socialisme (社会主义学院)

et, dit-il dans les notes citées par son fils, il faisait venir

là ses trois enfants, « parce qu’ils pouvaient y manger un peu

mieux » (多少可以吃得好些).

Ceci semble aussi confirmer que les informations sur la

situation dans le pays ne remontaient pas jusqu’aux instances

centrales du Parti, car les dirigeants locaux jonglaient avec

les chiffres et camouflaient la réalité pour sauver leur peau.

La rumeur qui courait était que la responsabilité de la famine

incombait au grand frère soviétique qui obligeait la Chine à

rembourser ses dettes contractées lors de la guerre de Corée.

Evidemment les lapins passèrent à la casserole, mais on est

étonné que les enfants aient trouvé de quoi les nourrir, y

compris des graminées sauvages comestibles : à la campagne, les

paysans avaient mangé jusqu’à l’écorce des arbres. On touche là

une question cruciale : celle de l’inégalité extrême entre

campagne et villes. Il faut rappeler que les campagnes chinoises

ont été pressurées au maximum pour financer la

pseudo-industrialisation du Grand Bond en avant.

Bei Dao, par ailleurs, témoigne dans un chapitre ultérieur

de son étonnement quand il a découvert l’inégalité qui frappait

ses confrères étudiants de la campagne face aux examens : en

raison des quotas d’admission dans les grandes écoles et

universités, ils devaient obtenir des résultats bien supérieurs

aux étudiants urbains pour accéder à l’université en ville, gage

pour eux d’une vie dégagée des travaux des champs. Si la

situation a quelque peu évolué, l’inégalité n’a pas disparu.

3.

Pékin : hommes et lieux

|

Les huit chapitres suivants sont en quelque sorte,

dans l’ordre chronologique, le cadre de vie de Bei

Dao et les événements marquants dont il a gardé le

souvenir, de l’emménagement de la famille dans

l’immeuble alors tout neuf du hutong Sanbulao

(三不老胡同)

pendant l’hiver 1957, alors qu’il avait huit ans,

jusqu’au « grand échange » (大串联),

lors de ses 17 ans, en septembre 1966.

C’est l’histoire brute vue par les yeux de l’enfant

et de l’adolescent qu’il |

|

Hutong Sanbuliao, l’ancienne demeure

réputée avoir été celle de Zheng He,

au n°6 |

était, avec sa dose d’incompréhension, de distance,

d’émotion personnelle, parfois, mais très peu.

Ruelle Sanbulao, n° 1

三不老胡同1号

/ Tante Qian

钱阿姨

/ Lire

读书

/ Voyage à Shanghai

去上海

/ L’école primaire

小学

/ Le lycée n° 13 de Pékin

北京十三中

/ Le lycée n° 4 de Pékin

北京四中

/ Le Grand Echange

大串联

La vie à Sanbulao

Le hutong de Sanbulao, dans le district de Xicheng, est devenu

légendaire pour avoir été le lieu de résidence de nombreux

intellectuels après la « Libération », dont Bei Dao, mais son

histoire commence avec le célèbre amiral des Ming Zheng He (郑和)

sensé avoir résidé au n° 6.

L’immeuble de briques rouges était celui de la compagnie

d’assurance pour laquelle travaillait le père de Bei Dao. Juste

construit, il se trouvait au niveau de l’emplacement actuel du

deuxième périphérique, mais les fenêtres de l’appartement, au

troisième étage, donnaient alors sur la campagne ! C’était la

première fois, surtout, que la famille n’avait pas à partager la

cuisine et les wc.

|

Campagne d’extermination des

moineaux, « que tout le monde s’y mette », dit

l’affiche |

|

En revanche, Grand Bond en avant oblige, en 1958, la

cour eut droit à une cantine collective, et à un

petit haut fourneau, installé devant l’un des

escaliers, dont les premiers morceaux de ferraille

furent salués par gongs et tambours. Souvenir bien

plus mémorable cette année-là : la campagne

d’extermination des moineaux (打麻雀运动)

,

vaste entreprise de folie collective pendant trois

jours et trois nuits, qui se solda par la

liquidation de quelque 400 000 moineaux dans la

seule région de Pékin.

Puis ce furent les trois années difficiles.

La faim, omniprésente, lancinante, est le souvenir

dominant. Mais, liés à la faim, d’autres souvenirs

émergent, de menus plaisirs que s’octroyait la

famille, comme par compensation, dit-il : ils

allaient pratiquement tous les dimanches au cinéma,

« comme des fidèles allant à l’église » (像信徒去教堂一样).

Et où allaient-ils au cinéma ? Au temple de la

Sauvegarde nationale (护国寺电影院),

dont on a vu qu’il était le lieu de foires et de

divertissements proche de chez eux. |

|

Nous avons des détails précieux sur le cinéma, dont

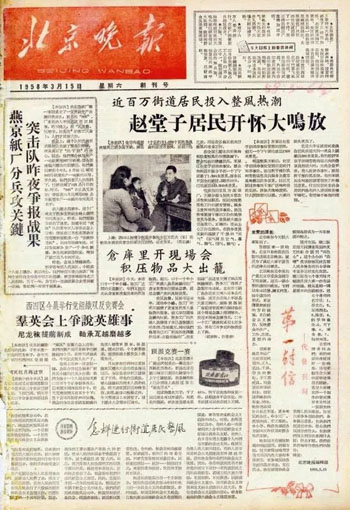

les séances étaient annoncées dans le quotidien du

soir, le Beijing wanbao (《北京晚报》),

qui n’avait alors que quatre pages

.

Mais son pète était un passionné de cinéma et était

aussi abonné à diverses revues spécialisées. Il

privilégiait les films étrangers, donc, à l’époque,

surtout des films soviétiques doublés au studio de

Changchun, avec, petit détail croustillant, l’accent

local du Dongbei, si bien que Bei Dao croyait que

c’était du russe ! Evidemment, la bande cassait

parfois, et dans le silence qui s’instaurait, ils

entendaient les cris des grillons. En revanche on

n’a pas de précisions sur les films qu’ils voyaient

.

La vie à Sanbulao, c’étaient aussi les voisins, aux

différentes portes et différents paliers, qui nous

sont décrits avec juste les détails nécessaires pour

les faire revivre et leur donner chair. Ce sont

autant de portraits qui sont comme des amorces de

|

|

Le Beijing wanbao, numéro du

15 mars 1958 |

nouvelles. Mais la description de Sanbulao est aussi

l’occasion pour Bei Dao d’un développement sur le paysage

social local, et la distinction entre deux cultures

politiques : celle de la cour et celle de la ruelle

(“大院”与“胡同”) -

la cour étant habitée par des gens extérieurs, occupant de

hautes fonctions, avec des hiérarchies très nettes, et

la ruelle, le hutong, étant dévolue au petit peuple

des natifs du lieu. Le n° 1 émergeait du dédale du hutong

comme « le symbole du pouvoir paternel et de l’ordre

établi » aux yeux de l’adolescent un rien rebelle.

La Révolution culturelle se déclenche là d’abord comme « un

carnaval » (狂欢节),

mais se transforme très vite en tragédie sanglante. Le n° 1 de

Sanbulao devient la cible privilégiée des perquisitions à Pékin,

tous les habitants étant considérés comme des

contre-révolutionnaires, selon un avis affiché à la porte de

chaque escalier. Ce fut un « été de boucherie » (littéralement

« une pluie de sang dans une bourrasque nauséabonde »

血雨腥风的夏天) ;

l’été passa, mais la vie en fut bouleversée. Commencèrent les

grandes migrations, en même temps que l’on commença à creuser

des abris antiaériens… Bientôt les escaliers du n°1 furent

vides, comme Pékin : les gens étaient partis.

Cette Révolution culturelle débutée dans l’enthousiasme, une

fois le « grand échange » passé, laissa vite « le sentiment

d’avoir été trahis ». Et 1969 fut l’année-charnière qui marqua

un tournant dans la perception des événements, en scellant la

dispersion de la famille.

Famille dispersée

Bei Dao n’insiste sur aucun détail tragique ; quand il évoque le

suicide d’un voisin, par défenestration, il le mentionne en une

phrase, comme au détour de la pensée. Les atrocités de la

Révolution culturelle sont évacuées en quelques pages, comme une

tempête qui dévaste tout puis s’éloigne. L’annonce de la chute

de la Bande des quatre (octobre 1976) apparaît presque comme un

dénouement de comédie, avec une de ces formules typiques de Bei

Dao qui frappent et restent en mémoire : il était allé apporter

la bonne nouvelle à un ami de son père, qui était dans sa

cuisine en train de se sécher le dos avec une serviette, alors

« il fit volte-face en même temps que l’Histoire » (于是他和历史一起转身。).

Le meilleur de Bei Dao est là, comme des bribes de poésie.

L’histoire sinistre de cette période de son enfance et

adolescence est ainsi passée comme la pluie sur les plumes d’un

canard. Mais il reste des souvenirs très lourds, dont celui de

la dispersion de la famille, sur laquelle il revient plusieurs

fois, la dernière en en décrivant précisément les étapes dans le

chapitre final consacré à son père : au printemps 1969, il est

affecté comme ouvrier à une entreprise de construction à Pékin

qui travaille à la construction d’une centrale électrique dans

le Hebei, puis son frère cadet est envoyé dans une unité de

l’armée à la frontière de la Mongolie intérieure ; sa mère part

à l’automne dans une Ecole de cadres dans le Henan,

où la rejoint sa fille ; quant au

père, il part à la fin de l’année dans une Ecole des cadres du

Hubei…

Surtout, comme bien d’autres, l’histoire familiale recèle son

drame : le 27 juillet 1976, toujours dans le Hubei, Shanshan, la

petite sœur se noie en tentant de sauver quelqu’un de la

noyade. Le lendemain matin, c’était le tremblement de terre de

Tangshan

,

qui annonçait déjà la mort de Mao et la fin de la Révolution

culturelle. Ce drame a marqué les esprits au fer rouge et s’est

résolu dans le silence. Bei Dao n’en dit pas plus, seulement que

sa mère en fit une dépression nerveuse suivie d’une longue

maladie mentale.

Chantal Chen-Andro,

bien plus tard, rendit visite à la famille à Pékin en leur

apportant un bouquet de fleurs : il passa directement à la

poubelle. Depuis la mort de Shanshan, lui confia Bei Dao, les

fleurs étaient interdites chez eux…

4.

Entreprise cathartique

Sur toutes ces pages plane l’ombre du père, auquel est consacré

le dernier chapitre, après ceux sur les différentes écoles et

collèges, comme une montée en grade. Autant la mère, dont on

apprend au hasard d’une digression qu’elle était médecin, est

évanescente dans ces souvenirs , autant le père est omniprésent.

Le livre est dédié à ses deux enfants, un peu comme

Bi

Feiyu (毕飞宇)

écrivant ses souvenirs des années 1970 pour son fils.

Mais il apparaît comme une longue remontée du souvenir où le

père fait figure de Commandeur, donnant presque l’impression

d’une sorte d’exorcisation des fantômes du passé.

Quant à son œuvre à lui, Bei Dao, il n’en parle presque

pas, comme si ce qui importait, c’était justement, à travers la

quête de l’enfance et de l’adolescence passées, d’en tracer le

cadre, les conditions préalables et les premiers balbutiements :

les premiers poèmes au début des années 1970, le lancement de la

revue Jintian (今天)

en 1978… et la rébellion contre le père comme figure d’autorité

annonçant la révolte du poète contre l’ordre établi.

Note sur la traduction et l’édition

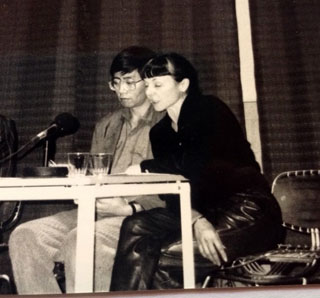

|

Bei Dao et Chantal Chen-Andro

à la BnF au début des années 1990. |

|

Il faut saluer la traduction qui rend remarquablement justice au

texte de Bei Dao.

Chantal Chen-Andro le

connaissant bien, on sent une connivence avec lui

et on est sûr

qu’il ne peut y avoir d’erreurs d’interprétation. Elle a en

outre ajouté un appareil de notes, une annexe née de ses

recherches sur l’histoire des portes de Pékin qui éclaire le

texte, et enfin une postface où elle l’on trouve ce que Bei Dao

tait sur la naissance de son œuvre, et où elle glisse une

traduction du fameux poème Huida (《回答》)

devenu un véritable manifeste de la jeunesse en rébellion, même

s’il s’en défend.

Il faut saluer aussi l’éditrice, Isabella

Checcaglini, à la

tête de la maison d’édition

|

Ypsilon qu’elle a créée en 2007. Les mémoires de Bei Dao, elle

les a découvertes en traduction anglaise, alors que Chantal en

avait commencé la traduction en français, à la demande de Bei

Dao lui-même, dès la publication du livre à Hong Kong, en 2010,

sans qu’aucun éditeur français ne s’y soit intéressé jusque-là.

Les problèmes dus au

confinement en ont encore retardé la sortie, mais le livre a

fini par venir à bout des ultimes péripéties en juin 2020. Les

photos pour la plupart inédites n'en sont pas le moindre atout.

S’ouvrent les portes de la ville, Pékin 1949-2001,

Traduction du chinois, notes et postface de Chantal Chen-Andro,

Ypsilon éditeur, coll. Contre-attaque,

juin 2020, 380 pages.

Littéralement le « lac de derrière », le plus grand et

le plus au nord des trois lacs du centre de Pékin, qui

forment ensemble les shichahai (什刹海)

dont il est question à plusieurs reprises par la suite :

lieu de loisirs privilégié pour les enfants à un moment

où il n’y avait peu de piscines à Pékin – au chapitre

« Nage » Bei Dao cite celle du Pavillon des loisirs ou

Taoranting ( 陶然亭),

grande piscine au sud-ouest de Pékin construite en 1956.

Quelques films sont cités. L’un vient en illustration de vient en

illustration de la propension à la violence des

garçons : « Le lanceur de couteaux volants » (《飞刀华》).

Il s’agit d’un film de 1963 en noir et blanc réalisé aux

studios de Shanghai par Xu Suling (徐苏灵),

avec des acteurs très célèbres, qui raconte l’histoire

d’un jeune orphelin adopté par le chef d’une troupe de

jongleurs et bateleurs, pendant la guerre. Le film, se

rappelle Bei Dao, faisait rêver les enfants et les

incitait à s’entraîner avec des couteaux rouillés sur

les couvercles en bois des poubelles comme cibles de

fortune.

Le film :

https://www.youtube.com/watch?v=mHqxBOH0yMo

Les autres sont cités indirectement à travers les

lianhuanhua qui en

ont été adaptés : « Le destin du tambour » « La petite

fleur écarlate », etc. Pour la plupart des films de la

première moitié des années 1960, avant la Révolution

culturelle.

« Un

jeune Don Quichotte du nord du Jiangsu » (《苏北少年“堂吉诃德”》).

Ils sont nés le même jour (compte tenu du

décalage horaire, précise Chantal) à trois ans

d’intervalle et ils ont souvent fêté leur anniversaire

ensemble depuis qu’ils se sont connus, au début des

années 1990, quand Chantal a commencé à traduire ses

poèmes.

|

|