|

|

Bei Dao 北岛

Présentation

par Brigitte Duzan, 5 septembre 2009, actualisé

24 avril 2022

|

Bei Dao est né

en 1949. Son père était administrateur de société, sa

mère médecin. Il s’appelait en fait Zhao Zhenkai (赵振开),

sa famille était originaire du Zhejiang, mais il est né

et a été élevé à Pékin. Bei Dao, ‘l’île du nord’, est un

nom de plume, suggéré par un ami, qui suggère une

atmosphère de solitude et de désolation que l’on

retrouve dans sa poésie, et ses écrits en général. Il en

avait un autre, dans le même style, mais moins connu :

Pierre silencieuse (Shímò « 石默 »)

.

Le rebelle

Au début de la

Révolution culturelle, en 1966, il s’enrôle avec

enthousiasme dans les Gardes rouges, comme beaucoup

d’autres. En 1969, ses désillusions envers la révolution

et le régime lui valent une période de « rééducation » :

il va travailler pendant onze ans |

|

Bei Dao en 2015 (photo

ifeng) |

comme ouvrier dans le bâtiment, jusqu’en 1980 ! Il participe

brièvement à la rédaction du magazine Xin guancha《新观察》

(que l’on pourrait traduire par « Le nouvel observateur »). Il

commence alors à écrire des poèmes, en 1970.

a) Premiers poèmes

En avril 1976, il est

alors électricien sur un chantier en dehors de Pékin lorsque

surviennent les manifestations de la place Tian’anmen, ce qu’on

appelle en chinois « l’incident du 5 avril » (四五事件

sìwǔ

shìjiàn) :

des manifestations en hommage à Zhou Enlai, mort le 8 janvier

précédent, pour la fête de Qingming (la fête des

morts), doublées d’une protestation déguisée contre le régime,

et en particulier la Bande des Quatre.

Lors de ces

manifestations pacifiques, des milliers de citoyens ordinaires

vinrent déposer des gerbes de fleurs et des poèmes autour de la

stèle du grand homme disparu. Le plus célèbre de ceux qui nous

restent est celui de Bei Dao : « Réponse » (Huídá《回答》),

une lamentation sur l’état de la Chine et un cri de révolte, qui

marque les débuts d’un courant de poésie que l’on a appelé

« poésie obscure » (Ménglóng shī "朦胧诗").

Immédiatement après la

mort de Mao, en septembre de la même année, son successeur

désigné, Hua Guofeng, fait arrêter son épouse et ses acolytes,

la Bande des Quatre. Un climat de libéralisation souffle sur le

pays, les révisionnistes, droitistes et autres ‘criminels’

internés en camps de travail sont réhabilités et libérés, les

Chinois sont incités à s’exprimer, s’élève alors à Pékin le

« mur de la démocratie », près d’un arrêt de bus à Xidan.

|

Bei Dao et Mang Ke à la fin des

années 1970 |

|

En 1978, il semblait

que la Chine allait entrer d’elle-même dans une ère de grands

changements politiques, il y avait dans l’air une atmosphère

d’interrègne. C’est alors que Bei Dao, avec son ami le poète

Mangke (芒克) fonde

le magazine Jintian《今天》),

qui va devenir le porte-parole des « poètes obscurs » jusqu’à ce

qu’il soit interdit par le gouvernement deux ans plus tard. Le

premier numéro contenait entre autres le poème Huídá《回答》,

avec les caractères 北岛

manuscrits à côté du titre.

|

Ce

premier numéro portait en outre en exergue un éditorial

éloquent : « L’histoire nous a enfin donné l’occasion de pouvoir

exprimer, sans encourir pour autant de terribles châtiments, les

chants que nous avons tenus cachés dans nos cœurs au cours des

dix dernières années, … Notre génération va devoir établir la

signification de chaque existence individuelle, et approfondir

la compréhension que nous avons de la notion de liberté. … »

b)

Premières nouvelles

|

En

même temps, il écrit une première œuvre de fiction commencée dès

1974,

terminée en 1979 et publiée en 1981 : « Vagues » (bōdòng 《波动》),

récit qui relate les destins croisés et tragiques de quelques

représentants de la « génération perdue » de la Révolution

culturelle.

C’est une œuvre que

l’on peut qualifier de révolutionnaire, dans le fond comme dans

la forme, et qui fait instantanément de Bei Dao la figure de

proue du renouveau de la création littéraire en Chine, marqué

par un certain désespoir frisant le nihilisme devant l’absurdité

de l’existence, ou du moins celle de ces jeunes auteurs. Ce

courant littéraire a été souvent appelé « la littérature des

ruines » (fèixū

wénxué 《废墟文学》).

On a comparé l’émergence de ce mouvement, après la Révolution

culturelle, à celle de l’existentialisme en Europe, et en France

en particulier, après la seconde guerre mondiale.

Parmi les autres

nouvelles de ces années 1980, on trouve

|

|

Vagues, éd. originale |

celles qui seront

publiées dans le recueil qui porte le titre de sa première nouvelle,

« Vagues » (《波动》),

dont, symboliquement, celle intitulée « Dans les ruines » (zài

fèixū

shàng 《在废墟上》)

et celle dont le texte est présenté sur ce site : « Un inconnu

est de retour » (guīláide mòshēngrén《归来的陌生人》).

c) 1989

Au début des années

1980, Bei Dao travaille à la Presse des Langues étrangères, et

fait des traductions pour vivre. Les années 1978-80 sont une

période de relative accalmie dans les relations entre le pouvoir

et les artistes. Il y a une communauté d’intérêts temporaire

entre les divers acteurs du monde littéraire et artistique, et

la faction du pouvoir autour de Deng Xiaoping, fondée sur la

conviction que le futur de la Chine dépendait de l’élimination

des pratiques restrictives dans toutes les sphères de

production, y compris intellectuelle. Cette atmosphère propice

entraîne une vague de publications dans le domaine littéraire.

|

Bei Dao à Chengdu pendant l’hiver

1986

(2ème à partir de la g.) [photo sina]

avec de g. à dr. Shu Ting 舒婷, Xie Ye

谢烨,

Gu Cheng 顾城, Li Gang 李钢 et Fu Tianlin

傅天琳 |

|

Mais le climat se

détériore peu à peu, pour aboutir à la campagne contre la

« pollution spirituelle » qui commence à l’automne 1983 et

s’achève sur un semi-échec à l’été 1984.

Bei Dao est l’une des premières cibles : ses poèmes, qui

paraissaient dans diverses revues littéraires depuis

l’interdiction de Jintian, sont sur liste noire pendant toute la

période.

Vers le milieu de la

décennie, il commence à voyager, mais l’atmosphère s’alourdit ;

il écrit : j’observe les pommes pourrir… Et, en 1986, il livre

une collection de poèmes dont l’un, très

|

long, s’intitule « Rêve en

plein jour » (báirì mèng 《白日梦》) :

c’est plutôt un cauchemar éveillé. Il participe aux mouvements

en faveur de la démocratie, soutient Wei Jinsheng (l’auteur du

pamphlet appelant à réaliser « la cinquième modernisation »,

c’est-à-dire la démocratie), fait circuler des tracts en faveur

de sa libération.

Quand la période

d’effervescence intellectuelle des années 1980 se termine

brutalement avec l’écrasement sanglant des manifestations de la

place Tian’anmen, le 4 juin 1989, Bei Dao n’est pas en Chine ;

il a été invité en Allemagne et donne des conférences à Berlin,

mais des extraits de ses poèmes sont récités avec ferveur par

les étudiants et leur servent de slogans pro-démocratiques, les

vers de Huida《回答》bien

sûr, mais aussi ceux d’un poème postérieur, « Proclamation » (xuāngào《宣告》),

qui sonnent comme une provocation :

决不跪在地上

Je refuse de

m’agenouiller par terre

以显出刽子手们的高大

cela ferait

paraître les bourreaux bien plus grands

好阻挡自由的风

et freinerait

le vent de la liberté

|

Le résultat ne se fait

pas attendre : Bei Dao est accusé d’avoir encouragé la révolte

estudiantine en propageant des idées malsaines ; il sait qu’il

sera arrêté s’il tente de revenir en Chine, il reste à

l’étranger. Sa femme, Shao

Fei (邵飞),

et sa petite fille, Tiantian (田田),

ne sont pas autorisées à le rejoindre. Elles n’obtiendront

l’autorisation qu’en 1995. Bei Dao, quant à lui, ne pourra

rentrer définitivement en Chine qu’en 2006. Il commence ainsi

une vie d’exilé, coupé de ses proches et de ses amis.

L’exilé

|

|

Bei Dao en 2007 avec sa fille Tian

Tian et le poète américain Gary Snyder pour le

lancement de

son recueil d’essais 《青灯》(photo

肖全/sina) |

Dans un article intitulé « Le

journal de mes déménagements », il a écrit qu’il avait déménagé

quinze fois et changé sept fois de pays entre 1989 et 1995. Le 4

juin 1989, donc, il était à Berlin, à Berlin-Ouest plus

précisément, c’était avant la chute du mur qui ne tomba que

lorsqu’il fut parti, pour Oslo, où il se retrouva avec son ami

Duo Duo. Puis, au Nouvel An 1990, il part pour Stockholm où il

reste jusqu’à l’été et relance le magazine Jintian, qui devient

un forum pour les écrivains chinois exilés. A l’automne, il part

pour deux ans pour Arrhus, la deuxième ville suédoise, où il

reçoit la visite de ses parents et de sa fille. En octobre

1992, il déménage à Leiden, aux Pays-Bas, au bout de quoi il

obtient enfin un visa américain et part aux Etats-Unis après un

séjour de trois mois en France, trois mois d’été heureux : il a

sa fille avec lui, il l’emmène jouer dans les squares ; il a

dit : c’était comme la course qui précède un saut en longueur.

Le 25 août 1993, il débarque en Amérique où sa femme et sa fille

le rejoignent à l’automne 1995, et ils s’installent alors en

Californie.

C’est une vie d’exilé, mais aussi

de nomade : quand on n’est pas chez soi, tous les endroits se

valent, les Etats-Unis faisant quand même figure de havre

suprême. Il se nomme lui-même, ironiquement, le hérisson en exil

(táowáng de

cìwèi 逃亡的刺猬).

Mais il commence à prendre une vue plus calme, plus distanciée

des choses, et ce qui semble le préoccuper le plus, pendant

toutes ces années, c’est son rapport à sa langue maternelle. Il

avait commencé par se faire le chantre d’un nouveau langage,

très proche en cela de Paul Celan avec lequel il se trouvait

lui-même beaucoup d’affinités, Celan qui avait œuvré à

« nettoyer » la langue allemande après les horreurs de la

seconde guerre mondiale, tout comme Bei Dao avait contribué à

dégager le chinois du carcan dogmatique du maoïsme, Celan dont

|

La maison bleue, déc.1998 |

|

Bei Dao a dit qu’il avait transformé son

expérience des camps en « langage de douleur », comme lui. Bei

Dao continuait désormais son travail sur la langue, au-delà du

politique, pour lui restaurer une valeur individuelle et

humaine.

Finalement, ce qu’on retiendra

peut-être en tout premier lieu, de ces années d’exil, ce sont

les essais regroupés dans plusieurs recueils, et en particulier

« La maison bleue » (lánfángzi 《蓝房子》).

La langue se fait ici claire et proche, aussi limpide que sa

poésie est hermétique. La politique n’y est qu’un écho

lointain ; après une introduction sur les grandes figures

littéraires qu’il admire, l’auteur s’y penche sur son passé, ses

souvenirs de son pays, et de là sur son sentiment de profonde

solitude. L’exil est aussi pour lui l’expérience du vide, une

expérience que tout le monde doit faire un jour, dit-il. La

« maison bleue » du titre, c’est celle de son ami, le poète

suédois Tomas Tranströmer : une maison chaude, accueillante,

mais qui ne n’était pas chez lui et ne le serait jamais.

|

|

Il aura peut-être fallu la dure

expérience de l’exil pour lui faire trouver l’humanisme qu’il

cherchait en fait jeune pour remplacer les décombres qui

restaient du marxisme. L’écriture, finalement, lui fournit un

lien avec les hommes ; comme il le dit à la fin de « la maison

bleue » : comment les anciens récitaient-ils la poésie ? en

levant une coupe dans le vent, en exprimant leurs joies ou leurs

peines à l’occasion d’une naissance, du départ d’un ami, de la

visite d’un autre, d’un décès…

Bei Dao vit aujourd’hui à Hong

Kong, où

|

|

Bei Dao avec la poétesse Lan Lan 蓝蓝

et le poète Yang Junlei 杨君磊

(aux Nuits internationales de la

poésie,

à Hong Kong en novembre 2013) |

il enseigne au Centre d’études

sur l’Asie de l’Est de l’université chinoise.

2018 : Exposition à Paris :

Moment

|

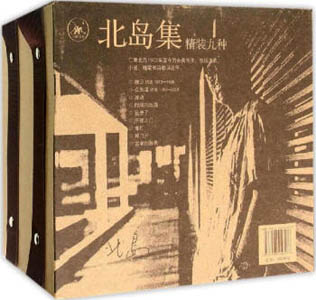

Anthologie de ses principales œuvres

en 9 volumes, avril 2016 |

|

Le 8 avril 2012, Bai Dao a été

victime d’un accident vasculaire cérébral, à Hong Kong. Il a été

hospitalisé et s’en est sorti relativement bien, mais avec de

graves problèmes de langage. Il a suivi une rééducation et a

fait de rapides progrès d’élocution, mais le verdict d’un

spécialiste a été formel : il ne récupérerait jamais que 30 % de

ses capacités de communication par la langue.

C’est alors que, sa famille lui

ayant apporté pinceau, encre et papier, il a commencé à

griffonner, puis, de retour chez lui, à peindre. Au début il a

dessiné des lignes, puis il a expérimenté avec des points

d’encre. Au total, de 2013 à 2017, il a réalisé une série de

peinture pointillistes rejoignant la peinture de shanshui

traditionnelle.

|

En 2016, il avait tellement bien récupéré ses

capacités linguistiques qu’il a recommencé à écrire de la

poésie, en réalisant que les éléments de ses poèmes étaient très

proches des points d’encre.

|

Pour cette exposition, la galerie

a publié un ouvrage qui comporte non seulement des reproductions

en double page des tableaux exposés, mais en outre deux textes

très intéressants :

- l’un de Xu Bing (徐冰),

artiste contemporain et cinéaste expérimental :

« Les "Points" de Bei Dao » (《北岛的"点"》) ;

- l’autre de

Li Tuo (李陀),

écrivain, critique littéraire, critique d’art et théoricien du

cinéma : « Faire que le "point" trouve vie sur le papier –

Impressions devant la peinture de

|

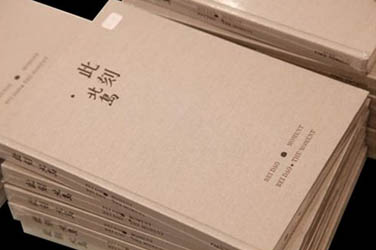

|

Livre-catalogue de l’exposition

Moment,

galerie Paris Horizon 2018 |

Bei Dao »

(《让点在纸面获得生命-看北岛绘画有感》).

Les deux textes ont

été traduits en français par

Chantal Chen-Andro et en

anglais par Lucas Klein.

2020 :

traduction de ses mémoires

|

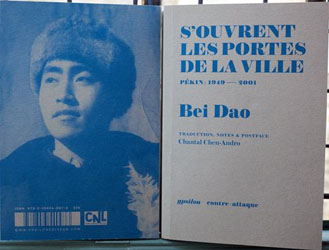

En juin

2020 paraît aux éditions Ypsilon la traduction en

français, par Chantal Chen-Andro, des mémoires

d’enfance et d’adolescence du poète :

« S’ouvrent

les portes de la ville » (《城门开》).

Le

texte original est paru à Hong Kong en 2010

et réédité en juillet 2015.

C’est un

texte né du choc que fut son retour à Pékin en 2001,

pour la première fois depuis 1989. Il a eu

l’autorisation de revenir dans la capitale pour

rendre visite à son père malade. La ville lui a

paru, brillamment illuminée, sans

|

|

S’ouvrent les portes de la ville,

2020 |

plus guère

de rapports avec celle qu’il

avait quittée douze années plus tôt. D’où son désir de la

faire revivre telle qu’il en gardait le souvenir, en en rouvrant

les portes.

Traductions en

français

par

Chantal Chen-Andro

- Vagues, Philippe

Picquier, 1994

- 13 rue du Bonheur,

recueil de six nouvelles, Circé, 1999

- S’ouvrent les portes

de la ville (《城门开》),

traduction, notes et postface de

Chantal Chen-Andro, avec 26

photos originales, Ypsilon éditeur, 2020.

Poésie

- Au bord du ciel,

Circé, 1998

- Paysage au-dessus de

zéro, Circé, 2004

A lire en complément

La nouvelle

« Un inconnu de retour » 《归来的陌生人》

Bibliographie complémentaire

Compte rendu de Françoise Naour

sur « Vagues » (Études chinoises, vol. 1-2, printemps-automne

1996, pp. 230-232) :

https://www.persee.fr/doc/etchi_0755-5857_1996_num_15_1_1247_t1_0230_0000_3

Françoise Naour souligne

l’utilisation originale des monologues intérieurs alternés, mais

aussi de longs dialogues, de descriptions « naturalistes » et de

flashbacks récurrents, le tout couché avec une grande retenue

même dans la peinture des situations les plus violentes. Elle

voit dans le titre une double métaphore : celle des vagues du

temps et des vagues des sentiments.

|

|