|

|

La littérature chinoise au

vingtième siècle

III bis. Haipai

/Jingpai ou le dualisme en littérature : Explications

par Brigitte Duzan, 21 juillet

2010

Le haipai (海派),

ou style/école

de Shanghai, et le jingpai (京派),

ou style/école

de Pékin, sont deux notions appariées comme le yin et le yang ;

nées à la fin de la dynastie des Qing, elles furent l’objet,

dans les années 1930, d’une controverse houleuse dans le monde

littéraire chinois, sur fond de rivalités personnelles teintées

de provincialisme, autant politiques que littéraires.

Cette polémique a

contribué à ancrer dans l’histoire deux concepts qui n’avaient

au départ qu’une signification dépréciative, surtout le premier.

Ils seraient cependant restés simples témoins d’une époque s’ils

n’avaient ensuite été repris, sans qu’ils aient pour autant

acquis une définition précise, pour qualifier l’œuvre

d’écrivains contemporains, comme

Zhang Ailing (张爱玲)

ou Wang Anyi (王安忆). C’est pour cette raison qu’il importe de savoir ce qu’ils recouvrent.

1. Haipai /Jingpai :

origines et controverse

|

Origines

C’est vers la

fin de la dynastie des Qing que l’opposition entre

esprit pékinois et esprit shanghaien se traduit par

l’émergence de ces deux notions opposées, en littérature

comme auparavant au théâtre et en peinture, le

modernisme souvent jugé outrancier du second entraînant

en retour sa dénonciation par le premier (1).

Ce dualisme est

une caractéristique immémoriale de la culture chinoise

dans son ensemble, qui se décline en de nombreuses

variantes ayant pour origine le clivage entre ce qui est

considéré comme le berceau de la civilisation chinoise,

le bassin du fleuve Jaune, culture du Nord, rationaliste

et confucéenne, et le versant méridional de cette

civilisation, centré sur la culture de Chu, culture

irrédentiste, magique et taoïste. |

|

Pékin dans les années 1930 : ville encore

en phase avec le monde rural |

Ce dualisme Nord-Sud se

double d’un autre, entre la côte et

l’intérieur,

qui tend déjà à devenir une fracture au début du vingtième

siècle et qui a pris une telle importance aujourd’hui qu’on

aurait tendance à oublier le premier ; celui-ci renaît cependant

avec l’intérêt croissant accordé aux cultures régionales.

|

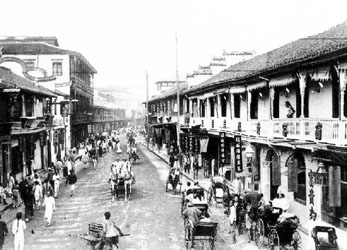

Shanghai, ville commerçante : le Bund en

1891 |

|

Au début du

vingtième siècle, ce double dualisme sous-tend

l’opposition emblématique des deux métropoles de Pékin

et de Shanghai, qui deviennent les symboles de deux

modes antagonistes de vie et de pensée : la vieille

capitale du Nord, ancrée dans la tradition et perpétuant

l’idéal de vie de la Chine ancienne, essentiellement

rurale ; et la flambante métropole commerciale du Sud,

parangon de la modernité sous toutes ses formes, y

compris les plus vulgaires, presque par définition, la

vulgarité, en Chine,

étant |

traditionnellement, dans la culture confucéenne, le propre du

commerçant, ravalé aux strates inférieures de la société.

Pékin est alors une

ville en phase avec un monde rural qui se retrouve jusque dans

ses murs, dans ses hutongs et ses cours carrées, un lieu de

stabilité, un monde de permanence. Shanghai, en revanche, est

une ville de rupture, avec le passé tout autant qu’avec la

nature

environnante, un lieu en perpétuel mouvement, un monde

cosmopolite avide de nouveautés.

Ce sont surtout les

flux migratoires, entraînant l’émergence de nouvelles classes

sociales, donc d’un public urbain nouveau, qui font de Shanghai,

en ce début de siècle comme aujourd’hui, un centre de modernisme

et d’innovation, dans tous les domaines artistiques, et en

littérature en particulier. En même temps, ce public est surtout

à l’affût de détente et de spectaculaire, tandis que les

artistes sont étroitement dépendants, pour leur survie comme

pour leur création, de marchands enrichis qui gèrent les salles

de spectacle et financent la presse : il était facile pour leurs

critiques du Nord de les taxer de mercantilisme et de voir dans

le haipai une culture de pacotille encline à tous les

excès et toutes les provocations.

Politisation et

trivialisation

|

Quatre membres de la société Création

(创造社) en

1926 (de g à d) :

Wang Duqing 王独清,

Guo Moruo 郭沫若,

Yu Dafu 郁达夫 et

Cheng Fangwu 成仿吾 |

|

Cependant, le

monde littéraire des années 1920 apporte une autre

dimension, politique, à cet antagonisme primaire,

quasiment viscéral. C’est une époque d’effervescence et

de polarisation du monde littéraire, à la suite du

mouvement du 4 mai (2), polarisation esthétique et

politique qui a aussi un aspect de clivage

géographique : « L’Association de Recherche littéraire »

(文学研究会)

est

fondée début janvier 1921 à Pékin par les figures de

proue de la nouvelle littérature, dont le frère de

Lu

Xun, Zhou Zuoren

(周作人),

tandis qu’un groupe de jeunes partis étudier au Japon et

sans liens avec les gauchistes du continent, dont Guo

Moruo (郭沫若)

et

Yu Dafu

(郁达夫),

créent à la même date une autre société littéraire, la

société « Création » (创造社),

qui est transférée à Shanghai un peu plus tard la même

année.

Or, si

l’association pékinoise était un mouvement à tendance

gauchiste né de celui du 4 mai et prônant une

littérature réaliste et engagée, la société « Création »

|

exaltait au contraire

une esthétique romantique de l’art pour l’art. Les événements

historiques, cependant, devaient amener une partie des auteurs

dans sa mouvance à prendre parti politiquement. Ainsi, en mai

1926, Guo Moruo publiait-il, dans le journal de

la société « Création », un

article dans lequel il préconisait une littérature

révolutionnaire nouvelle parlant au nom des classes opprimées et

visant à favoriser une révolution sociale de type marxiste.

|

Le Guomingdang

intensifia alors sa lutte contre les communistes qui

culmina avec le massacre de Shanghai du 12 avril 1927,

suivi d’une « terreur blanche » et du repli des

gauchistes dans les campagnes. Dans ce contexte, les

écrivains furent incités à l’union, surtout lorsque le

Guomingdang s’attaqua aux sociétés littéraires, dont la

société « Création », dissoute en février 1929. Sous

l’égide de

Lu Xun (魯迅)

fut

alors créée la « Ligue chinoise des écrivains de

gauche » (中国左翼作家联盟) et

c’est à Shanghai qu’elle fut lancée, le 2 mars 1930,

Il semblait dès

lors ne plus y avoir d’autre alternative valable dans le

monde littéraire. Les rares à défendre une littérature

non engagée étaient, à Pékin, le frère de

Lu Xun,

Zhou Zuoren (周作人),

et Lin Yutang (林语堂),

|

|

Lu Xun (魯迅)

|

dans leurs journaux respectifs, ‘Camel Grass’

(《骆驼草》)

et ‘Les entretiens’ (《论语》) ;

les grands écrivains de la mouvance du 4 mai,

Ba Jin

(巴金),

Lao She

(老舍), Wen Yiduo (闻一多)

ou

Shen Congwen

(沈从文)

restant, quant à eux, dans une réserve distante leur permettant

de continuer leurs expérimentations personnelles sur de

nouvelles formes littéraires, en marge du didactisme ambiant.

|

« Biographie des Fleurs

de Shanghai »

(《海上花列传》) |

|

Dans ces

conditions, la littérature urbaine du haipai ne

pouvait qu’être, plus que jamais, décriée comme une

littérature de divertissement, cultivant l’aspiration

aux plaisirs et à une vie débridée typiquement associée

à la société shanghaïenne. Le modèle emblématique en est

le roman écrit à la fin du 19ème siècle par

Han Bangqing (韩邦庆

) : « Biographie des Fleurs de

Shanghai » (《海上花列传》);

le livre décrit, sur un ton réaliste et sobre, les lieux

de plaisir fréquentés par les hommes d’affaires

shanghaiens qui y trouvent le lieu idéal pour

rechercher, voire conclure des affaires. Sans doute trop

sobre, justement, ce ne fut pas un succès de librairie.

Dans les années

1920 se multiplient ensuite les romans licencieux sur

des thèmes proches, succédant aux romans

d’amour

sentimentaux extrêmement populaires du genre « canards

mandarins et papillons »

(《鸳鸯蝴蝶派》) qui

avaient

fleuri après la révolution de 1911. Ces nouveaux

|

romans, qui

s’adressent à un public de masse, racontent, pour la plupart,

des histoires sur les dessous de la vie des prostituées et

poussent le genre vers la trivialité. Eux ont du succès, et

c’est à ces romans qu’est alors assimilée la littérature du

haipai, quand éclate la fameuse querelle qui popularise d’un

coup les deux concepts de haipai et jingpai, en

les opposant, mais sans les définir précisément.

La querelle haipai-jingpai

|

Elle éclate en

1933 et, après une escarmouche en trois temps, retombe

aussi vite qu’elle a commencé.

1) C’est

Shen Congwen (沈从文)

qui ouvre le

feu, avec un article publié en octobre 1933 dans le

supplément « Arts et Lettres » du ‘Dagongbao’, également

connu sous le nom de « L’impartial », dont il était l’un

des directeurs (3). Intitulé « L’attitude des hommes de

lettres » (《文学者的态度》),

l’article se voulait une défense de la littérature

« sérieuse », mais en profitait

|

|

Fuzhou Lu et le quartier des

divertissements

dans les années 1890 (époque du livre) |

pour attaquer les « amateurs » (票友)

et les « dilettantes » (白相人)

qui, selon lui,

se sont multipliés dans la littérature « ces dernières années »

(近些年来)

et, motivés par la vanité et

l’appât du

gain, ne cherchent qu’à flatter bassement les goûts des lecteurs

(4).

Le mot de haipai

n’apparaît pas, mais le nom de Shanghai est cité, et le terme

de "白相人"

est une expression typique du lexique shanghaïen, avec une

connotation méprisante de "不学无术" : ignorant et incompétent. Autant dire que l’attaque était claire, et

elle concerne non point des valeurs esthétiques, mais

« l’hygiène morale et culturelle », pour reprendre les termes

d’un article ultérieur de Shen Congwen.

2) La riposte ne se

fait pas attendre. Comme souvent dans ces cas-là, ce ne sont pas

ceux qui étaient ouvertement visés qui prennent la plume, mais

deux écrivains qui en profitent pour régler des comptes

antérieurs, concernant leurs conceptions esthétiques, mais

aussi, implicitement, leurs divergences en matière d’engagement

politique.

|

Shen Congwen (沈从文)

|

|

Le premier à

répondre est Du Heng (杜衡),

deux mois plus tard, dans un article publié sous son

pseudonyme de Su Wen (苏汶),

dans la revue des « modernistes » de Shanghai :

‘Xiandai’ (《现代》)

(5).

Intitulé

« Les hommes de lettres à Shanghai » (《文人在上海》),

il est

purement polémique. Il reproche à

Shen Congwen de

reprendre le vieux travers des intellectuels chinois qui

consiste à « se mépriser entre eux » (文人相轻)

(6) ; pire, continue-t-il, son attitude illustre le

dédain bien connu des lettrés du Nord envers leurs

collègues du Sud. |

Examinant ensuite le

fond des critiques de

Shen Congwen

concernant le mercantilisme et l’amour du gain qui seraient

propres aux écrivains visés par son article, il rétorque

qu’ils dépendent de la vente de leurs livres pour vivre, n’ayant

pas, eux, de sinécure universitaire pour assurer leurs fins de

mois (allusion acerbe à Shen Congwen lui-même qui, en 1927,

malgré son manque de formation académique, avait obtenu un poste

de professeur grâce à la médiation de Hu Shi

胡适).

Il termine en disant

qu’on ne peut pas éliminer d’un coup de plume tous les écrivains

qui vivent à Shanghai en leur collant l’étiquette infamante

d’ « hommes de lettres du haipai » (海派文人) :

le mot est lancé, et on se doute qu’il vient de plus loin. En

fait,

Shen Congwen avait dès

l’été 1929, alors qu’il séjournait à Shanghai, dénoncé une

nouvelle littérature haipai dont il dira par la suite

qu’elle entraînait une dégénérescence de l’esprit créatif. La

querelle, à ce niveau, est donc bien esthétique et morale.

Shen Congwen

enfonce ensuite

le clou, en janvier puis en février 1934, dans deux articles

« sur le haipai ». Le premier, en particulier, en réponse

explicite à Du Heng, est vindicatif à l’extrême, fustigeant les

pires excès d’une littérature qui, selon lui, non contente

d’être bassement commerciale, est en outre, telle un timonier

navigant selon le vent

(“见风转舵”),

prône à changer d’attache politique en fonction de celui qui lui

versera le plus de subsides. Et de terminer chacune de ses

semonces par un coup de plume vengeur : « cela aussi, c’est ce

que l’on appelle le haipai. » (这就是所谓海派)

(7).

Mais il ajoute que le

haipai n’est plus propre à Shanghai : que l’on peut habiter

la métropole et ne pas en faire partie (il cite Du Heng en

exemple), et que l’on peut au contraire habiter le Nord et

s’être laissé contaminer. C’est pourquoi il est de la

responsabilité de tous, écrivains et éditeurs, de « balayer

cette influence néfaste exercée par le haipai » (扫荡这种海派的坏影响).

3) La polémique faisant

rage,

Lu Xun se décide à

intervenir : les 3 et 4 février, il signe d’un nouveau

pseudonyme créé pour l’occasion, Luan Tingshi (栾廷石), deux

articles intitulés « Jingpai et Haipai » (《京派与海派》)

et « Gens du

Nord et gens du Sud » (《北人与南人》)

( (8). Il tente

de mettre tout le monde d’accord en soulignant les faiblesses de

l’argumentation de Du Heng tout en reconnaissant qu’il n’avait

pas totalement tort, mais surtout en renvoyant dos à dos les

deux parties auxquelles il attribue des torts partagés, en

quatre vingt six caractères restés dans les annales :

“北京是明清的帝都,上海乃各国之租界,帝都多官,租界多商,所以文人之在京者近官,没海者近商,近官者在使官得名,近商者在使商获利,而自己也赖以糊口。要而言之,不过‘京派’是官的帮闲,‘海派’则是商的帮忙而已。”

Pékin a été la capitale des Ming et des Qing, Shanghai abrite, elle, les

concessions de divers pays ; dans la capitale nombreux sont les

fonctionnaires, dans les concessions nombreux sont les

commerçants ; c’est ainsi que, à Pékin, les hommes de lettres

sont proches des fonctionnaires, et à Shanghai, ils sont proches

des commerçants ; ceux qui sont proches des fonctionnaires

contribuent à leur renom, ceux qui sont proches des commerçants

contribuent à leurs bénéfices, mais tout en dépendant des uns et

des autres pour leur pitance. En résumé, les gens du jingpai

sont à la solde des fonctionnaires, ceux du haipai à la

solde des commerçants. »

Mais, termine-t-il,

comme les fonctionnaires, en Chine, ont toujours méprisé les

commerçants, cela contribue à accroître le mépris du jingpai

pour le haipai.

Il reviendra une

dernière fois sur la question en mai 1935, pour préciser que,

pour lui, il n’y a pas vraiment de différence entre les deux,

car leur rejet commun de l’engagement politique les rend

équivalents à ses yeux. Comme on dit chez Molière, voilà

pourquoi votre fille est malade…

La polémique était

close, mais il faut souligner que Lu Xun, le premier, utilisait

dans son article du 3 février le terme de jingpai, en

opposition au haipai dont il avait été question

jusqu’ici. Et s’il les confond, finalement, dans un même rejet

pour des raisons politiques, les deux concepts, comme marqueurs

d’une mentalité autant que d’une spécificité socio-culturelle,

n’en ont pas moins continué régulièrement à renaître de leurs

cendres, jusqu’à aujourd’hui, en particulier le haipai.

2. Le Haipai

3. Le Jingpai

Notes

(1) Nous limitons ici

notre sujet au domaine de la fiction, à l’exclusion de la poésie

et du théâtre.

(2) Voir

:

Repères historiques II.

(3) Le Dagongbao (《大公报》), créé à Tianjin

en 1902, avait été repris en 1925 après avoir été pendant une

décennie un journal pro-japonais. Il devint alors un magazine

libéral, avec une position éditoriale non partisane, se voulant

libre de toute affiliation politique, ce qui était la ligne de

Shen Congwen. Dans les années trente, il était devenu l’un des

quotidiens les plus réputés et les plus influents en Chine. Il

fut transféré à Hong Kong au début de la Révolution culturelle,

où il continue à paraître, sous le nom de Takungpao.

(4) Voir le texte

chinois :

www.ccview.net/htm/xiandai/wen/shencongwen069.htm

Comme Mencius, il part

de l’exemple d’un vieux cuisinier modeste et consciencieux,

passé maître dans son art, le vieux Jing (老景).

(5) Le critique

littéraire Du Heng s’était rendu célèbre comme farouche avocat

de la liberté d’expression et d’une littérature libre de tout

engagement politique, en prônant la position du « troisième

homme » (第三种人),

ne penchant ni à droite ni à gauche. De ce côté-là, il était

donc du même avis que Shen Congwen.

(6) L’expression vient

de la première partie du fameux essai sur la littérature (《典论•论文》)

du poète Cao Pi

(曹丕), fils aîné

de Cao Cao (曹操)

auquel il

succéda sur le trône de Wei en

220. C’est assez

dire la permanence du trait incriminé.

(7) Les deux articles

furent publiés dans le même supplément « Arts et lettres » du

‘Dagongbao’, les 10 janvier et 21 février 1934. Le premier est

intitulé «A propos du "haipai" »《论“海派”》 :

Texte chinois :

www.ccview.net/htm/xiandai/wen/shencongwen071.htm

Le deuxième, qui fait

référence au premier, est intitulé « Au sujet du haipai »

(《关于海派》).

Texte chinois :

www.ccview.net/htm/xiandai/wen/shencongwen072.htm

(8) Le premier est très

court, mais resté célèbre pour la concision et la beauté de

l’expression :

Texte chinois :

www.xys.org/xys/classics/Lu-Xun/essays/huabian_wenxue/Beijing_and_Shanghai.txt

|

|