|

|

Wang Meng

王蒙

Vie et œuvre

par Brigitte Duzan, actualisé 25 juin 2019

|

Wang Meng (王蒙)

est né à Pékin en 1934, de parents professeurs

universitaires. Il a donc grandi pendant ce qu’on

appelle en Chine la guerre de résistance contre le Japon

(抗日战争),

officiellement déclarée en 1937, mais qui avait en fait

commencé dès septembre 1931 avec l’invasion de la

Mandchourie.

Communiste dès son plus jeune âge, malgré sa

condamnation comme droitier en 1958, son exil au

Xinjiang pendant la Révolution culturelle, et ses

démêlés avec le Parti en 1989, il est toujours resté

fidèle aux idéaux de sa jeunesse. A plus de 80 ans, il

continue d’écrire, et, depuis 2000, n’en finit pas de

revisiter ses souvenirs de ses seize années au Xinjiang

qui ont nourri une grande partie de son œuvre et qu’il

considère a posteriori comme des années riches et

heureuses. C’est un regard rétrospectif plein de

nostalgie et d’un inaltérable optimisme. |

|

Wang Meng |

En 2015, après romans, essais philosophiques et autobiographie

en plusieurs volumes, il est revenu vers la forme de la nouvelle

qui lui a valu ses premiers succès. Wang Meng est d’une

incroyable vitalité, « un tout jeune octogénaire » (一个八十岁的高龄少年),

comme a dit

Tie Ning (铁凝).

Au-delà des controverses qu’il peut susciter sur son engagement

politique, c’est un géant littéraire.

Communiste dès

la première heure

Son enfance est ainsi

marquée par le nationalisme qui est la réaction normale

de tout pays envahi, et influencée par l’idéologie communiste

qui se répand alors en Chine. En 1947, il a à peine treize ans

lorsqu’il adhère à la Ligue de la jeunesse socialiste de Chine,

rebaptisée en avril 1949 Ligue de la jeunesse de la Démocratie

Nouvelle (新民主主义青年团), avant de devenir la Ligue de la jeunesse

communiste. Il devient très vite secrétaire de quartier.

Il commence à écrire dès

1953, à dix neuf ans ; cette première nouvelle, intitulée « Vive

la jeunesse » (《青春万岁》),

qui ne sera publiée qu’en 1979, reflète la fougue et

l’enthousiasme qui étaient alors les siens (1). Dans un

autoportrait (2), il décrit ainsi ses premiers pas d’écrivain :

« Un soir d’automne

1953, dans un petit immeuble de deux étages près de Beixinqiao (北新桥),

un jeune cadre de dix neuf ans de la Ligue de la jeunesse

communiste ferma la porte de la petite pièce qui lui servait de

bureau et d’habitation, et commença à écrire sur un bloc de

papier blanc non réglé, avec le sentiment d’accomplir quelque

chose de sacré, de solennel… »

Il raconte un peu plus

loin dans le même texte que son premier professeur de

littérature fut la sœur de sa mère, quand il avait sept ans ; en

corrigeant l’une de ses rédactions qui avait pour sujet « le

vent du printemps », elle avait rajouté à la fin la phrase

suivante, sans trop se préoccuper de savoir si cela pouvait

venir de la plume d’un enfant de cet âge : « Oh vent, puisses-tu

disperser l’obscurité de la terre ! » C’est exactement, dit-il,

ce qu’il pensait que la littérature devait se fixer comme

mission.

Marqué par les grands

écrivains chinois comme

Lu Xun ou

Ba Jin,

mais aussi russes, comme Ostrovski (l’auteur de « Comment

l’acier fut trempé »), il pensait que littérature et révolution

étaient inséparables, que la littérature était le flux vital de

la révolution, et vice versa.

Premières désillusions

Or, justement, l’époque

est marquée par une attaque du Parti communiste contre la

liberté de l’écrivain… au nom de la révolution. N’est plus

admise que la littérature codifiée, celle répondant aux règles

du réalisme dit révolutionnaire : Wang Meng dit en avoir

ressenti une crise de conscience, un déchirement intérieur, et

avoir souvent pleuré sur son oreiller. Ses écrits traduisent sa

désillusion.

Après une courte

nouvelle, Xiao Dou’r (《小豆儿》),

en 1955, il publie l’année suivante « La fête du printemps »

(《春节》, puis « Le nouveau venu au département de l’organisation »

(《组织部新来的青年人》)

qui a tout de suite un grand retentissement car la nouvelle est

une attaque des dérives bureaucratiques de la Ligue de la

jeunesse, et du Parti en général. En 1958, au cours de la

campagne anti-droitière qui suit la brève campagne des Cent

Fleurs, l’ouvrage lui vaut d’être condamné comme droitier et

envoyé dans un camp de ‘réforme par le travail’ près de Pékin.

En 1961, il est

partiellement réhabilité et chargé d’un poste d’enseignant à

l’université normale de Pékin (北京师范学校).

Il écrit « La pluie d’hiver » (《冬雨》).

Le répit est de courte

durée : en 1963, il est à nouveau condamné, et cette fois à la

déportation au nord du Xinjiang, dans la préfecture autonome

kazakh d’Yili (伊犁哈萨克自治州 , dans le district de Yining (伊宁)(2).

Il va y rester seize ans, jusqu’en juin 1979.

Seize ans chez les

Ouïghours

|

Wonderful

Xinjiang |

|

Il travaille

d’abord dans l’une des brigades de production de la

commune de Bayandai (巴彦岱公社),

avant d’être affecté au département de la culture du

Xinjiang, en 1973 ; en même temps, il apprend le

ouïghour et fait des traductions. Il dit dans son

autobiographie que la littérature chinoise était devenue

l’apanage de talents médiocres, qu’elle s’était enfoncée

au-delà du méprisable. Il ne peut qu’attendre, en marge.

C’est pour lui, cependant, l’occasion de partager les

joies et les souffrances des gens autour de lui, de

découvrir la grandeur et la dignité des couches les plus

modestes de la société, et la beauté des lieux les plus

éloignés du pays.

La mort de Mao,

puis la chute de la Bande des Quatre est pour lui la

« deuxième libération ». En 1978, il revient à Pékin,

et, en 1979, obtient sa complète réhabilitation.

Toute

l’expérience alors accumulée va brusquement se déverser

en un flot de récits puisque « le Parti lui rend sa

|

plume » ; il

dit : « Révolution et littérature était à nouveau unis, comme

l’étaient mon âme et le tréfonds de mon être. » Il lui reste à

se retrouver, et ce n’est pas facile : il a plus de quarante

ans, et, relisant ses premières œuvres, elles lui semblent à un

univers de distance. La littérature a changé. Dans sa jeunesse,

elle lui semblait une jeune fille innocente ; maintenant, elle

était devenue « une mère bienveillante dont les rides sur le

front étaient témoins des tempêtes subies ; [..] son sein vaste

et chaud était cependant toujours doux, regorgeant du lait de la

vie et d’un amour universel. »

Retour à l’écriture

Wang Meng inaugure alors

un style totalement nouveau, et résolument avant-gardiste : il

adopte les procédés du courant littéraire occidental « du flot

de conscience », caractérisé par des récits cherchant à rendre

le processus de pensée des personnages en introduisant des

monologues intérieurs, avec une syntaxe et une ponctuation

spécifiques, ainsi que des sauts qui rompent la progression

logique de l’histoire.

Les années 1979-1980

voient éclore toute une série de nouvelles écrites dans ce

nouveau style :《说客盈门》

(shuìkè

yíngmén,

toute une famille de beaux parleurs), « Le papillon » (《蝴蝶》),

« Les yeux de la nuit » (《夜的眼》),

« La

corde du cerf-volant » (《风筝飘带》),

« Voix printanières » (《春之声》),

« Le rêve de la mer » (《海的梦》)

…

De 1979 date en outre « Le salut bolchévique » (《布礼》)

(3), une réflexion sur son expérience de jeune révolutionnaire

idéaliste et naïf, croyant aveuglément en Mao et en sa

révolution, jusqu’à ce qu’il voie tous ses espoirs trahis :

l’histoire de sa génération, en quelque sorte. Dans le préambule

écrit pour la traduction anglaise, il explique :

« La révolution était

inspirée par des croyances sacrées… Le peuple se sentit porté

par elle, et la vénéra. Mais ceux qui lui ont sacrifié leurs

existences, les jeunes en particulier, n’ont reçu en échange que

persécutions et vengeances incompréhensibles, mises en œuvre à

leur encontre au nom de la révolution. …

Quel que soit le regard

que nous portions sur l’histoire, nous ne pouvons effacer les

expériences qui sont restées gravées dans nos os et inscrites

dans nos cœurs. Peut-être que nous n’arriverons jamais à les

comprendre, mais elles devraient au moins inspirer quelques

réflexions, voire un bref soupir… »

Le livre, et son auteur,

se retrouvent au centre d’un débat houleux : en 1980 commence en

effet une campagne contre le « libéralisme bourgeois », suivie,

trois ans plus tard, de la campagne « contre la pollution

spirituelle ». Wang Meng est le fer de lance de la littérature

moderniste controversée et blâmée pour ses implications

politiques et ses influences étrangères. Les critiques officiels

tentent de réconcilier sa stature ambiguë d’écrivain

patriotique, communiste de la première heure, et en même temps

chantre du modernisme littéraire, fustigé alors comme

importation décadente.

Certains s’en tirent en

classant ses œuvres dans une catégorie spéciale de réalisme,

utilisant certes des techniques modernes, mais conservant comme

thèmes de réflexion les grands problèmes politiques et sociaux

caractéristiques du réalisme. Le problème est que Wang Meng est

inclassable, ce qui est bien la pire des choses au pays de

Confucius, et de Mao.

Bref passage au

ministère de la culture

Ces contradictions ne l’empêchent pas de poursuivre une

brillante carrière officielle : admis au sein du Conseil de la

Fédération des écrivains chinois en 1981, il devient

vice-président du Pen club chinois en 1982 et membre du Comité

central du Parti communiste. En 1983, il prend la direction de

la rédaction du magazine Littérature du Peuple (人民文学,

lancé le 25 octobre 1949).

Enfin, au printemps de 1986, il est nommé ministre de la

culture. C’est une nomination significative. Hu Qili (胡启立),

qui était alors membre du Bureau politique en charge de

l’idéologie et de la culture, venait de donner publiquement son

soutien à la liberté de création. Ces années-là sont marquées

par une grande effervescence culturelle, qu’on a appelée

« fièvre culturelle » (文热).

C’est dans ce contexte que le premier ministre Zhao Ziyang fait

appel à Wang Meng, en tant que représentant du courant

moderniste de la littérature chinoise.

Il accepte avec réticence. Ses fonctions officielles ne lui

laissent plus le temps d’écrire, il est submergé sous la routine

administrative, et, qui plus est, se retrouve en porte-à-faux

vis-à-vis de beaucoup de ses amis qui le considèrent avec une

certaine suspicion. Les événements de Tian’anmen, en juin 1989,

mettent fin à ses dilemmes. Pour éviter d’avoir à faire la

déclaration demandée à tous les cadres du Parti, une prise de

position en faveur du régime et de la répression (ce qu’on

appelle

表态

biǎotài),

il se fait porter malade et hospitaliser.

Après avoir vainement demandé à être relevé de ses fonctions, il

est limogé. Son remplaçant, en août 1989, est le dramaturge et

poète He Jingzhi (贺敬之),

un vétéran du Parti né en 1924, dont le seul titre de gloire est

d’être

le co-auteur de l’opéra révolutionnaire « La fille aux cheveux

blancs ». Cette nomination marquait la reprise en main du

pouvoir par les conservateurs du Parti.

Nouvelle

métamorphose

|

Wang Meng se remet à écrire. De ces années datent nombre

de nouvelles très connues, dont « Dur, dure le brouet »

(《坚硬的稀粥》),

satire pleine d’humour du mouvement pour la démocratie

et des modes inspirées de l’Occident, vus à travers une

tentative de réforme du petit déjeuner dans une famille

chinoise ; la nouvelle déclenche en septembre 1991 une

autre controverse, qui dure plusieurs mois. Wang Meng

revient aussi sur ses souvenirs du Xinjiang et, en 2006,

publie le premier volume d’une autobiographie (《王蒙自传》)

(4) qui soulève encore un vif débat, cette fois sur la

personne de son père.

Si ses déclarations continuent à faire la une de la

presse, il a un regard beaucoup plus pacifié sur les

événements et la vie en Chine. Lui qui a été à la pointe

de l’avant-garde littéraire défend aujourd’hui une

littérature non élitiste, accessible au plus grand

nombre, ou plutôt une fusion de la culture d’élite

|

|

Autobiographie, 1ème volume |

et de la culture populaire qui est tout à fait dans l’air du

temps. Dans une interview diffusée sur le site china.org,

déclarant que la culture devait quitter sa tour d’ivoire, il a

encouragé des émissions télévisées du type « la Tribune des cent

écoles », dont l’objectif est de mettre les grandes œuvres

classiques à la portée du grand public, en transposant le

contenu de ces œuvres dans un style populaire. Si la culture

doit assurer l’harmonie entre l’homme et le ciel, dit-il, elle

ne peut pas rester figée.

C’est un nouveau visage de l’écrivain qui apparaît ainsi. Un

sinologue allemand, Martin Woelser, l’a qualifié de « caméléon

chinois » : Wang Meng est en perpétuelle mutation, pour

s’adapter, ne pas rester figé, justement. Dans une autre

interview à china.org, en décembre 2008, il a déclaré : « Ce

dont le pays a besoin, c’est de réforme et d’améliorations, pas

de révolution violente et de division […] Nous avons critiqué la

société, aspiré à la reconstruction du pays. Aujourd’hui, les

intellectuels ont l’occasion de prendre part à cette

reconstruction, en recherchant dans la stabilité une société

meilleure. »

Il dit pourtant qu’il n’a pas changé, qu’il reste passionnément

loyal à sa foi dans la vie, dans les idéaux de sa jeunesse ;

simplement, il est devenu plus réaliste, après une existence

pleine de tribulations : « J’en suis venu à réaliser que toute

bonne chose doit mûrir et se perfectionner. […] J’en suis venu à

penser que les hommes doivent avoir des idéaux, mais que ces

idéaux ne peuvent être réalisés d’un coup… »

Un jeune écrivain de 80 ans

Rétrospectivement, c’est le tournant du millénaire qui apparaît

comme un tournant dans sa vie, sa pensée et son œuvre, avec une

série de livres à la fois réflexifs et autobiographiques.

Ouvrages de réflexion

|

4ème saison, la saison de la fête |

|

Le nouveau millénaire s’ouvre en effet, dans l’œuvre de

Wang Meng, avec un quatrième volet de sa série des

« Saisons » commencée en 1993(6) : « La

saison de la fête »

(Kuanghuan de jijie

《狂欢的季节》).

Cette série est l’histoire des relations entre les

intellectuels et la révolution communiste, de la

fondation de la République populaire à la fin de la

Révolution culturelle. C’est évidemment

autobiographique, et conçu comme l’histoire spirituelle

de la génération de l’auteur. Il y examine en

particulier le prix à payer pour les décisions prises à

chaque étape cruciale de l’histoire de la période.

Ce dernier volet de la série apparaît comme une œuvre

charnière, qui semble clore une période d’écriture, en

conjurant les fantômes du passé, pour en ouvrir une

autre, de réflexion apaisée. Elle se traduit en 2003 par

la publication d’un manifeste d’optimisme devant la

vie : |

|

« Ma philosophie de l’existence » (Wode

rensheng zhexue《我的人生哲学》).

Il commence par ses débuts de jeune communiste - à 14

ans je suis devenu membre du Parti (十四岁加入中国共产党),

poursuit avec son exil au Xinjiang, qui entraîne le

chapitre : pourquoi je ne me suis pas suicidé (我为什么没有自杀)…

Comme beaucoup de Chinois de sa génération, l’exil aux

marges de la Chine s’est traduit par la découverte d’une

culture et d’une population dont la chaleur et la

richesse lui ont permis de surmonter le désespoir. « A

Bayandai, dit-il, des centaines de paysans pauvres ont

été mes amis, et, grâce à eux, dans mes moments les plus

difficiles et chaotiques, je n’ai pas perdu mon

optimisme, ma joie de vivre ni ma foi dans la vie ».

Wang Meng est l’un des rares écrivains han à s’être

réellement immergé dans la culture locale, jusqu’à en

apprendre la langue, langue ouïghoure qu’il parle

couramment. |

|

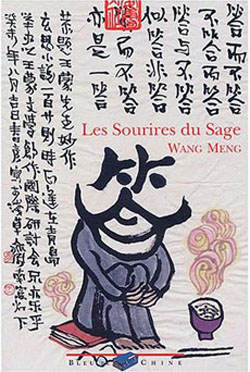

Les sourires du sage |

|

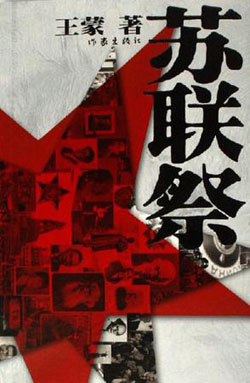

Eloge funèbre de l’Union soviétique |

|

Cette réflexion rétrospective, qui est aussi une

explication de ses convictions intimes, le conduit à

revenir aussi sur sa longue histoire d’amour contrarié

avec l’Union soviétique : c’est le sujet de son livre de

2006, « Eloge funèbre de l’Union soviétique » (《苏联祭》).

Il présente sa relation avec la défunte Union soviétique

comme une « aventure spirituelle » (一次灵魂的冒险).

Là aussi, il s’agit d’un attachement nostalgique qui

remonte à ses premiers pas en littérature.

En effet, il raconte que, quand il a écrit son premier

récit, « Vivre la jeunesse » (《青春万岁》),

c’était dans l’espoir qu’il le rendrait suffisamment

célèbre pour pouvoir être nommé délégué au Festival

mondial de la jeunesse qui devait se tenir en août 1953

à Moscou – espoir sans lendemain, constamment annihilé

par les événements politiques, jusqu’aux lendemains de

la Révolution culturelle. Ce n’est finalement que trente

ans plus tard, en 1984, qu’il |

|

aura l’occasion de réaliser son rêve, et, de manière

ironique, ce sera grâce à l’adaptation cinématographique

de « Vive la jeunesse », par la réalisatrice Huang

Shuqin (黄蜀芹),

le film ayant été sélectionné par le festival de

Tachkent (7) !

Ce rêve d’une Union soviétique idéalisée sera conforté

par ses années au Xinjiang, en y ajoutant une dimension

supplémentaire à travers les affinités culturelles de la

région où il était avec les républiques soviétiques

voisines (8). La présence soviétique était ressentie

directement, ne serait-ce que par la radio. Mais cet

attachement est culturel et personnel, la dimension

politique n’étant que secondaire. C’est une constante

chez Wang Meng, qui fait toute la richesse de sa

personnalité, mais qui est souvent mal comprise, ou mal

interprétée.

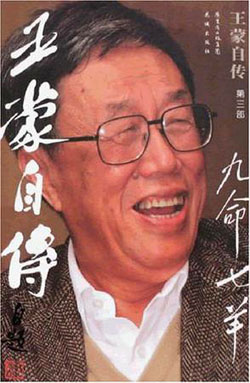

Dans les années suivantes, de 2006 à 2008, il complète

ces écrits par une autobiographie en trois volumes, le

dernier volume concernant 1989 et les années suivantes ;

il |

|

Autobiographie, 3ème volume |

|

Le pays d’ici |

|

commence par un chapitre significatif, pour lui comme

pour le pays : A la croisée des chemins (十字架上).

Cette autobiographie a été complétée en 2013 par un

livre complémentaire sur le Xinjiang des années

1960-1970 : « Le paysage d’ici » (《这边风景》)

publié aux éditions Huacheng (花城出版社).

C’est un roman écrit en 1978 mais encore inédit, que

Wang Meng a retrouvé par hasard et apparaît comme un

dialogue entre l’écrivain d’aujourd’hui et celui d’il y

a quarante ans. Il a été l’un des lauréats du

9ème

prix Mao Dun

(第九届茅盾文学奖).

Parallèlement, de 2008 à 2010, Wang Meng a publié trois

ouvrages qui ouvrent une lucarne inattendue sur un

aspect méconnu de sa personnalité : le premier sur

Laozi, le troisième sur Zhuangzi, les deux étant liés

par un second sur … les dix-sept passages du Zhuangzi

traitant de Laozi.

En mars 2017, il les a complétés par un ouvrage sur |

Mencius dont

le titre est l’un de ses préceptes fondamentaux de

gouvernement : gagne le cœur du peuple, tu gagneras le monde

entier《得民心,得天下》.

Xinhua a salué le livre à sa sortie en disant :

王蒙七旬写老庄八旬写孟子

à 70 ans Wang Meng a écrit un livre sur Zhuangzi,

à 80 ans il en écrit un sur Mencius

Œuvres de fiction

|

En 2004, au milieu de ses écrits autobiographiques, Wang

Meng a publié un roman : « Renard vert » ou Qing Hu

(《青狐》),

où il fait le portrait d’une femme écrivain, partagée

entre ses succès dans le domaine littéraire et ses

échecs dans sa vie sentimentale. C’est la première fois

que l’écrivain aborde dans ses écrits le thème du désir

et du sexe, mais c’est la période qui le veut : les

années 1980, quand la Chine écoutait les chansons de

Teresa Teng et que la télévision commençait à diffuser

des films étrangers, années d’éveil de l’individualisme

et des sentiments.

Qing Hu est tourmentée par le désir de trouver l’amour

idéal, et ne s’en cache pas, ce qui l’ostracise. Le ton

est satirique, ironique dans l’hyperbole, le style étant

calqué sur le personnage, et le roman une autre manière

de traduire les souvenirs des années 1980. |

|

Qing Hu, Renard vert (2004) |

|

Men yu Kuang (2014) |

|

Wang Meng n’est revenu ensuite à la fiction que dix ans

plus tard, en 2014, avec un roman proustien qui a

rencontré un vif succès et dont le titre pourrait se

traduire par « Suffocation et frénésie » (Men yu

kuang

《闷与狂》).

Ecrit avec poésie et profondeur, le roman relate en

flashback toute la vie du personnage principal, de la

petite enfance à la vieillesse. Il commence par les

souvenirs familiaux de ses premières années, les

émerveillements de l’enfance, mais aussi la faim et la

maladie, puis les réminiscences de sa jeunesse, comme

chef d’une brigade de production de pointe, l’agitation

et les espoirs, les lectures jusqu’à minuit, ses

premiers émois aussi…

|

|

Cette fois-ci, Wang Meng opère un retour caractérisé aux

années de sa jeunesse, dans un style qui a la frénésie

du titre : une écriture très jeune, très verte (写法太年轻了,太青春了),

une écriture un peu folle. C’est ce qu’a souligné

Liu Zhenyun (刘震云)

qui participait, avec

Mai Jia (麦家)

et

Sheng Keyi (盛可以),

à la conférence de presse donnée à la sortie du livre :

ce roman, a-t-il dit, est celui d’un Wang Meng de 81 ans

revenu à ses dix-huit ans, le Wang Meng de « Vive la

jeunesse » (青春万岁的王蒙). |

|

Avec Mai Jia (à g.) et Liu Zhenyun (à

dr.)

lors de la sortie de Men yu Kuang |

Et retour aux nouvelles

|

Etrange, étrange, et partout désolation |

|

Et comme pour revenir aux sources, Wang Meng a ensuite

publié, en juillet 2015, un recueil de quatre nouvelles,

trois courtes et une moyenne dont le titre énigmatique

est celui du recueil : Qipa qipa chuchu ai (《奇葩奇葩处处哀》)

qui pourrait se traduire, littéralement, « Etrange,

étrange, et partout désolation ».

C’est en fait l’histoire d’un éminent bureaucrate et de

ses rencontres, après la mort de son épouse, avec six

femmes « étranges », ou Qipa… (qi comme

étrange, et pa comme une fleur rare) … On peut y

voir un nouvel avatar de la figure féminine chez Wang

Meng, figure moderne sans être vraiment libérée.

Des trois autres nouvelles, la première, « Zhang Zhang »

(《仉仉》),

est la plus connue : elle

figure en tête de la

sélection des « meilleures nouvelles courtes de l’année

2015 » (《2015中国短篇小说排行榜》)

publiée par les éditions |

Baihua (百花洲文艺出版社)

- sélection du rédacteur en chef du journal Fiction Digest (《小说选刊》)

dans lequel la nouvelle a été initialement publiée, en juin

2015. Placé dès l’abord sous l’égide de Romain Rolland, disciple

de Tagore et fasciné, lui aussi, par l’Union soviétique, le

récit est un feu d’artifice stylistique qui fourmille de

références littéraires.

|

Les deux autres sont tout aussi complexes, dans des

styles volontairement différents : « J’aimerais

chevaucher le vent jusqu’à la lune bleue » (《我愿乘风登上蓝色的月亮》)

et « Parole d’abricot (《杏语》).

En écrivant ces nouvelles, écrit Wang Meng dans la

postface, j’ai constamment navigué entre fiction et

réalité, comme dans une danse littéraire à la manière de

celle de mon roman précédent (Men

yu kuang

《闷与狂》).

Wang Meng est bien l’un des auteurs les plus étonnants

de la littérature chinoise aujourd’hui : capable de se

réinventer tout en restant fidèle à ses origines, en

revenant vers la forme spécifique de la nouvelle qui

offre le meilleur de la littérature chinoise

d’aujourd’hui. Il en revient à l’écriture comme source

de pur plaisir (guòyǐn

过瘾)

qui est celle des écrivains d’avant-garde (写小说太过瘾了 !

dit-il). |

|

Zhang Zhang, dans le n° de

juin 2015 de Fiction Digest. |

Notes

(1) La nouvelle a été

adaptée au cinéma par la réalisatrice Huang Shuqin (黄蜀芹)

en 1983. Voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Huang_Shuqin.htm

(2) Qui figure dans

« Modern Chinese writers: self-portrayals » de

Helmut Martin , Jeffrey

C. Kinkley (1992)

(3) Localisation

géographique :

http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Location_of_Ili_Kazakh.PNG

(4) Le titre est

constitué du premier caractère de

布尔什维克

bù'ěrshíwéikè,

bolchévique, et du dernier caractère de

敬礼

jìnglǐ

salut (militaire).

(5) La première partie (de l’enfance à l’exil au Xinjiang

半生多事),

est diffusée en 31 chapitres sur le portail sina.com :

http://vip.book.sina.com.cn/book/index_40343.html

1993 La saison de l’amour Lian’ai de jijie

《恋爱的季节》

1994 La saison des chagrins d’amour Shilian de jijie

《失恋的季节》

1995 La saison des hésitations Chouchu de jijie

《踌躇的季节》

(7) Voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Huang_Shuqin.htm

(8) Le village de Bayandai (巴彦岱村)

dépend de la ville de Yining (伊宁市),

ou

Ghulja, dans la préfecture autonome kazakh de l’Ili, au

nord-ouest du Xinjiang, proche de la frontière avec le

Kazakhstan, mais non loin aussi du Kirghizistan.

Principales publications après 2000

2000 La saison de la fête Kuanghuan de jijie

《狂欢的季节》

2003 Ma philosophie de l’existence Wode rensheng zhexue

《我的人生哲学》

2004 Roman : Renard vert Qing Hu

《青狐》

2006 Eloge funèbre de l’Union soviétique

《苏联祭》

2006-2008 Autobiographie en trois volumes

(《半生多事》、《大块文章》、《九命七羊》)

2008-2010 Essais philosophiques

2008 L’aide de Laozi

《老子的帮助》

2009 Les dix-huit mentions de Laozi [dans le Zhuangzi]

《老子十八讲》

2010 Les jouissances de Zhuangzi

《庄子的享受》

Juin 2012

Zhongguo Tianji

《中国天机》

[God

Knows China]

Juin 2014 Roman :

Suffocation et frénésie Men yu kuang

《闷与狂》

Juillet 2015 Recueil

de nouvelles : Qipa qipa chuchu ai

《奇葩奇葩处处哀》

Octobre 2017

Zhonghua Xuanji

《中华玄机》

Ouvrage en anglais sur le Xinjiang :

-

Wonderful Xinjiang

: Through the Pen of Wang Meng and the Lens of a Camera, A

Photographic Journey of China's Largest Province, Reader's

Digest Association, novembre 2004.

Traductions en

français

Nouvelles

- Le Salut

bolchevique 《布礼》,

tr. Chantal Chen-Andro, préface Alain Roux, Messidor 1989

- Le Papillon

《蝴蝶》,

recueil de six nouvelles, préface de l’auteur (janvier 1980) et

note introductive sur Wang Meng par Qin Zhaoyuang, éditions en

Langues étrangères, Littérature chinoise, 1979, rééd. 2004

[Le papillon /

Cerf-volant / Les soucis d’un cœur simple / Tant de médiateurs

en quelques jours / L’œil de la nuit / La voix du printemps]

Chez Bleu de Chine,

traduction et notes de

Françoise Naour :

- Contes et

libelles :

neuf nouvelles satiriques et pleines d’humour - 1994 :

Ma le sixième

/Dialectique (extraits des « contes merveilleux du pavillon de

lecture), Paroles, parlottes, parleries, Poétique, Nec plus

ultra, Celle qui dansait, J’ai tant rêvé de toi, Vieille cour du

dedans, Dur, dure le brouet.

- Celle qui dansait :

neuf nouvelles écrites entre 1987 et 1991, dont une bonne partie

figure dans le recueil précédent - 2004

- Contes de l’ouest

lointain : trois nouvelles du Xinjiang (Oh Mohammed Ahmed !,

Le génie du vin et La petite maison de pisé, qui reprend le

couple de personnages de la nouvelle précédente) – 2002

- Des yeux gris

clair : une

nouvelle, sur un menuisier ouïghour spécialiste de la langue de

bois, un complément du précédent recueil – 2002, prix Mot d’or

de la traduction 2003

- Les sourires du

sage :

anecdotes de sa vie privée contées, comme toujours, sur le mode

humoristique - 2003

Textes présentés

Les textes de Wang Meng proposés ici sont différents de ceux que

l’on a coutume de lire dans les traductions françaises publiées.

- 《无言的树》est une nouvelle poétique, où la satire socio-politique

est en arrière-plan, et n’apparaît qu’à travers quelques

allusions voilées. C’est un texte intriguant, que Wang Meng a

commencé à écrire en 1979 pour le terminer en 1985. On a

l’impression qu’il l’a alors repris pour lui donner une fin

moins triste que celle qu’il avait imaginée au départ : l’arbre

ne meurt finalement pas victime de sa notoriété – ce qui laisse

songeur quant aux intentions de l’auteur dans le contexte

historique (voir biographie).

- Les autres textes sont des chengyu dont Wang Meng a donné une

version personnelle ; il en a (ré)écrit douze, dans un style

totalement différent, plus proche de la langue classique, chacun

formant un petit conte imagé.

A lire en complément :

Textes (originaux, explications et

traductions)

《成语新编7 : 老鼠过街,人人喊打》

« Chengyu 7 : Quand un rat sort de son trou, tout le

monde crie haro sur lui »

《成语新编11 : 坐井观天》

« Chengyu 11 : regarder le ciel du fond d’un puits »

《无言的树》

« L’arbre silencieux »

Compte rendu de lectures

Club de lecture du Centre culturel de Chine :

séance du 18 juin 2019

|

|