|

|

Club de lecture du

Centre culturel de Chine

Année 2018-2019

Compte rendu de la

cinquième et dernière séance

Annonce du

programme 2019-2020

par Brigitte

Duzan, 22 juin 2019

|

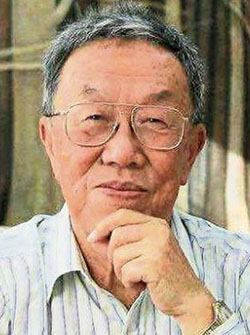

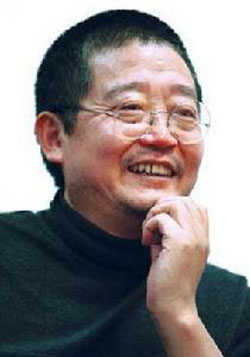

Wang Meng aujourd’hui

: 《笑而不答》 |

|

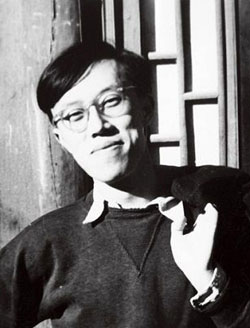

Wang Meng en 1957 |

La cinquième et dernière séance de l’année 2018-2019 du Club de

lecture du Centre culturel de Chine, le mardi 18 juin 2019,

était consacrée à

Wang

Meng (王蒙),

l’un des grands écrivains chinois de la génération née dans les

années 1930. Considéré comme l’un des principaux représentants

du courant moderniste de la littérature chinoise au début des

années 1980, ministre de la Culture du printemps 1986 à août

1989, il est l’auteur d’une œuvre foisonnante, au style et à

l’inspiration constamment renouvelés, mais sans jamais perdre

son ton critique et subtilement humoristique.

A/ Vaste éventail de lectures

Par bonheur, on dispose en français d’un large éventail de

traductions de ses meilleurs textes des années 1980-1990. Les

œuvres au programme de la séance étaient choisies parmi les

recueils de nouvelles et autres textes courts disponibles en

traduction française, traduction de

Françoise Naour pour les

textes publiés chez Bleu de Chine.

|

- Le Papillon

《蝴蝶》,

recueil de six de ses principales nouvelles de

1979-1980 avec une préface de l’auteur (datée

janvier 1980) et une note biographique de Qin

Zhaoyang, trad. divers, Panda 1982, Editions en

langues étrangères, Pékin 2004. Comprenant :

Le papillon

《蝴蝶》

/ Le Cerf-volant

《 风筝飘带》/

Les soucis d’un cœur simple

《悠悠寸草心》

/ Tant de médiateurs en quelques jours

《说客盈门》

/ L’œil de la nuit

《夜的眼》/

La voix du printemps

《春之声》

- Contes et libelles, Bleu de Chine 1994,

réédité en Folio 2012. Neuf nouvelles initialement

publiées à partir de 1988 : Ma le sixième

《马小六》

/ Dialectique

《讲演》

/ Paroles, parlottes, parleries

《话话话》

/ Poétique

《诗意》/

Nec plus ultra

《来劲》/

Celle qui dansait

《济南》/

Vieille cour si profonde

《庭院深深》

/ J’ai tant rêvé de toi

《我又梦见了你》/

Dur, dure le brouet

《坚硬的稀粥》

|

|

Le Papillon |

Nouvelles parues en Chine en 1991 dans le recueil « J’ai encore

rêvé de toi »

《我又梦见了你》

- Celle qui dansait

《跳舞》,

dix nouvelles écrites entre 1987 et 1991, Bleu de Chine 2004,

157 p.

Les nouvelles du recueil précédent, plus « Le génie du vin »

《葡萄的精灵》tiré

du recueil des Contes de l’ouest lointain.

- Contes de l’ouest lointain

《新疆下放故事》,

trois nouvelles du Xinjiang, Bleu de Chine 2002, 183 p.

Trois nouvelles :

Ah Mohammed Ahmed ! / Le génie du vin / La petite maison de

pisé.

- Des yeux gris clair

《淡灰色的眼珠》nouvelle

"moyenne" initialement parue dans la revue Furong en

1983, Bleu de Chine 2002. Nouvelle dans le même registre

autobiographique que les trois nouvelles précédentes.

- Les Sourires du sage

《笑而不答——玄思小说》 ,

anecdotes et réflexions sur sa vie quotidienne, contées sur un

mode humoristique typique de l’auteur, Bleu de Chine 2003, 150

p.

《笑而不大》

|

Contes de l’Ouest lointain |

|

Les Sourires du sage |

Un lecteur a même ajouté encore deux titres à ces lectures :

|

- l’un en

traduction française :

Le Salut bolchevique

《布礼》,

initialement paru en 1979, réflexions de l’auteur

sur son expérience de jeune révolutionnaire

idéaliste, croyant aveuglément en Mao et en sa

révolution, jusqu’à se sentir trahi ;

- l’autre en chinois : Ma philosophie de la vie《我的人生哲学》,

publié en 2003 mais non traduit, formidable

manifeste d’optimisme dans la vie, qui commence par

ses débuts de jeune communiste [à 14 ans je suis

devenu membre du Parti (十四岁加入中国共产党)],

se poursuit avec son exil au Xinjiang, avec le

chapitre : pourquoi je ne me suis pas suicidé (我为什么没有自杀)…

C’est un complément autobiographique qui permet de

mieux comprendre l’auteur et son œuvre.

La séance a débuté comme d’habitude par un tour de

table des membres présents formulant leurs

impressions de lecture. |

|

Ma philosophie de la vie |

B/ Avis des lecteurs

Il faut noter d’abord que les membres du Club avaient lu la

totalité des œuvres proposées, certains en partie, mais d’autres

en rajoutant encore des titres trouvés en librairie ou en

bibliothèque. La réaction générale – y compris d’une lectrice

qui, ne pouvant pas venir, avait transmis son avis par mail -

était celle du plaisir de la découverte, avec des nuances bien

sûr : les textes de loin les plus appréciés ont été les « Contes

de l’Ouest lointain » et « Les Sourires du sage ».

-

Les recueils « Contes et libelles » et « Celle qui dansait »

ont été, de manière générale, les moins appréciés. Un lecteur a

souligné l’intérêt des préfaces, retraçant l’histoire de chacune

des nouvelles en les replaçant dans le contexte de la vie et de

la carrière de l’auteur. Une lectrice a dit avoir été

« désarçonnée » par les choix de la traductrice, ses mélanges de

styles, et surtout agacée par l’emploi récurrent de l’imparfait

du subjonctif

.

En revanche, la traduction de la nouvelle « Nec plus ultra »

est apparue comme un tour de force, le texte original étant un

exercice de style des plus brillants où Wang Meng se joue des

divers sens des caractères en accumulant ruptures syntaxiques et

télescopages, plusieurs lecteurs disent, en écho, l’avoir lu en

l’imaginant récité en kuaiban (快板),

rythmé aux claquettes

.

- « Le papillon » a été apprécié pour l’humour avec lequel est

présenté le parcours du « père Zhang » (“老张头”)

devenu « vice-ministre Zhang » (张副部长)

au point de se demander qui peut bien être le Zhang Siyuan (张思远)

de l’état civil – d’où la comparaison avec l’histoire du

papillon du Zhuangzi. Le recueil dans son ensemble a été reçu

avec un plaisir de lecture resté modéré.

- Les « Contes de l’ouest lointain » en revanche ont fait

l’unanimité. Les lecteurs ont été très sensibles à la chaleur

humaine, la tendresse (presque une voix féminine, dit un

lecteur), la délicatesse des sentiments, sur fond d’histoire et

de politique. Le personnage de Mohammed Ahmed, avec toutes ses

ambiguïtés, ressort comme un merveilleux passeur, celui qui a

introduit l’auteur à la culture, à la langue et à la littérature

ouïghoures. Quant au « Génie du vin », comme le souligne un

lecteur, c’est un superbe portrait en quelques pages du vieux

Mumin et de son épouse Ayïmuhan (chez lesquels était hébergé

Wang Meng pendant son « exil »), et en même temps un condensé

chaleureux et savoureux de culture et de sagesse populaires

ouïghoures.

Le dernier récit, « La petite maison de pisé », fait ressentir

la profonde nostalgie de l’auteur pour une période de sa vie

particulièrement difficile, mais dont le souvenir laisse surtout

affleurer les moments de grande chaleur humaine qui lui ont

rendu la vie supportable, avec la tristesse de voir les vestiges

du passé disparaître sous les coups des bulldozers et le désir

de développement et de modernité.

A ces Contes, dans le même genre fortement autobiographique, on

peut rattacher la nouvelle « Les yeux gris clair », avec son

incollable menuisier Maerke et la belle Aliya aux étranges yeux

gris clair ; la nouvelle a été qualifiée par un lecteur de

passage « du rouge à la sérénité », traduit dans les surnoms par

le passage de « Maerke l’idiot » à « Efendi Maerke ».

Il est resté de la lecture de ces textes la forte impression

laissée par un idéalisme et un humanisme inébranlables malgré

tous les aléas de l’histoire et les souffrances subies. Ce qui

ne laisse pas d’impressionner c’est la foi persistante de Wang

Meng dans les idéaux de la révolution, et la joie de retrouver,

au moment de « l’ouverture », la possibilité d’allier à nouveau

littérature et révolution. Comme il le dit lui-même, comme une

sorte de profession de foi : il faut continuer d’écrire pour

s’opposer à la violence et à la bêtise.

- Grand succès également, dans un genre différent : « Les

Sourires du Sage », recueil de courtes notes dont le titre

chinois original est xiao er bu da (《笑而不答》)

que l’on pourrait traduire par « un sourire pour toute réponse »

ou « un sourire qui en dit long ». Ces « pensées énigmatiques »

comme le dit le sous-titre

(玄思小说)

ont été comparées aux billets d’humeur du journal Le Monde et

autres quotidiens ; ce sont des petites réflexions à bâtons

rompus sur la vie au quotidien. Une lectrice donne sa méthode

pour les savourer au mieux : un texte le matin, un texte le

soir, on peut ainsi y réfléchir à loisir et presque

inconsciemment toute la journée et pendant la nuit. On peut

s’imaginer Wang Meng, entendant cela, … et souriant sans rien

dire.

C/ Commentaires de Brigitte Duzan en guise de conclusion

Ces textes permettent d’aborder l’œuvre et la pensée de l’un des

grands écrivains et humanistes chinois du 20e siècle.

Malgré seize années d’exil aux confins de la Chine,

dans cet « ouest lointain » dont il a fini par apprendre la

langue et assimiler la culture, et dont la chaleur humaine lui a

permis de résister à la tentation du suicide, il a gardé jusqu’à

aujourd’hui sa foi initiale dans la révolution, et dans la

littérature qui en est pour lui inséparable.

Wang Meng s’est moqué toute sa vie du pouvoir et de ceux qu’il

enfle et rend fous – pouvoir confondu avec la parole officielle

qui le sous-tend, et dont il joue avec un plaisir évident et

communicatif. Sous la dérision, cependant, perce la nostalgie,

nostalgie du passé, difficile mais cher, cher parce que

survivent des souvenirs nimbés de sépia et de poésie, dorés par

le recul du temps et le filtre de la mémoire. Ce qui reste,

c’est la chaleur humaine qui a permis de vivre.

Pas de plainte ni d’amertume, il ne se penche pas sur son passé

pour se lamenter : " un homme véritable ne doit jamais se

plaindre de la vie, ne doit jamais regarder trop longtemps en

arrière, car le passé est le passé ", écrit Wang Meng dans le

dernier des « Contes » du Xinjiang ; ce qu’il préserve à jamais

dans le souvenir, ce sont les moments de bonheur tout simple :

les bavardages avec ses hôtes et leurs amis le temps d’un thé

sous la tonnelle, l’atmosphère paisible de la cour devant la

petite maison de pisé…

C’est cette pensée apaisée qui perce dans ses « Sourires du sage

» ainsi que dans sa « Philosophie de la vie ». C’est le dernier

volet d’une série autobiographique en quatre volumes dont le

premier est paru en 1993, conçue par Wang Meng comme l’histoire

spirituelle des intellectuels de sa génération. Après avoir

conjuré les fantômes du passé, il ouvre le millénaire avec un

manifeste d’optimisme.

Sous ce sourire pacifié percent quand même encore des restes

d’idéal ancien, celui que laissait percevoir la nouvelle « J’ai

tant rêvé de toi », incluse dans les deux recueils « Contes et

libelles » et « Celle qui dansait ». L’expression des émotions y

tient une place de choix, mais des émotions diffuses comme dans

un rêve, ou comme dans un poème. Le récit a été écrit après juin

1989 (et publié en février 1990), et l’on peut se demander si,

dans cette femme inaccessible comme celle de Verlaine, égarée

dans les nues « comme l’ombre d’un ange », envolée « comme une

bulle emportée par le vent » (像一个汽球一样地被风吹去了),

on peut voir comme un rêve de liberté, l’attente d’un jour où

« les cuivres se mettraient à jouer » et « leur son clair et

pénétrant dissiperait au loin la tristesse et le sourd

grondement émanant des ténèbres » (嘹亮的号声吹走了忧愁,也吹走了暗中的叽叽喳喳。).

Note sur la traductrice

Françoise Naour

a dit avoir pour principal but de donner envie de lire. Sa

traduction n’est jamais pure traduction mécanique de l’original.

On peut critiquer certains de ses choix, mais ils sont clairs et

revendiqués : elle est une « cibliste » et non une

« sourcière », pour reprendre le jargon des traductologues,

c’est-à-dire qu’elle privilégie la qualité et la lisibilité du

texte dans la « langue cible » plutôt qu’une fidélité littérale

à l’original, le « texte source ». Elle revendique une

traduction en empathie avec l’auteur.

Le programme de

l’année 2019-2020

L’année prochaine, qui marquera la troisième année du Club, nous

allons continuer la découverte d’auteurs et de textes

fondamentaux de la littérature chinoise moderne et

contemporaine, et ce au cours de cinq séances, d’octobre à juin,

comme l’année qui vient de s’achever.

Nouveautés

Le

programme 2019-2020 comportera une grande nouveauté : une bonne

partie des meilleurs films chinois étant adaptés d’œuvres

littéraires, mais peu connus en tant que tels, le programme de

lectures sera doublé, dans la mesure du possible, d’un programme

de cinéma pour découvrir des films adaptés des œuvres

littéraires programmées. Les projections auront lieu dans

l’auditorium du Centre culturel, dans le cadre du programme de

projections des samedis après-midi ; elles seront suivies d’une

présentation/discussion du film.

Par ailleurs, l’expérience cette année ayant montré que certains

membres du Club s’intéressent aux textes chinois d’origine, il

sera indiqué dans le programme de lectures proposées, toujours

dans la mesure du possible, des liens vers les textes originaux

disponibles en ligne et/ou des éditions bilingues.

Première séance

A

Cheng

(阿城) :

mardi

15 octobre 2019

Lectures proposées (traductions Noël Dutrait)

|

- Les trois rois (Le roi des échecs《棋王》/

Le roi des enfants《孩子王》/

Le roi des arbres《树王》),

éditions de l’Aube 1998, 243 p.

- Perdre son chemin (《迷路》),

recueil de textes du genre « écrits au fil du

pinceau »

(笔记),

l’Aube 1996, l’Aube poche 2001, 118 p.

- Le roman et la vie (《闲话闲说》),

essais, l’Aube 1995, l’Aube poche 2005, 215 p.

Textes en chinois

- Les trois rois

《棋王》/《孩子王》/《树王》

https://www.kanunu8.com/files/writer/157.html

- Perdre son chemin

《迷路》

https://site.douban.com/241265/widget/notes/

17461042/note/396053956/

- Le roman et la vie (ou plutôt « Discussions à

bâtons rompus »)

《闲话闲说》

https://www.kanunu8.com/book3/7099/index.html |

|

A Cheng |

Adaptations cinématographiques

-

Le roi des échecs

《棋王》

Teng Wenji

滕文骥

1988

-

Le roi des enfants

《孩子王》

Chen Kaige

陈凯歌

1987

Autres auteurs

Lu

Wenfu

陆文夫

Shen Congwen

沈从文

Xiao Hong

萧红

Ding Ling 丁玲

(sous réserve)

Le salut bolchévique

《布礼》,

trad. Chantal Chen-Andro,

préface Alain Roux, Messidor 1989

De décembre 1963 à juin 1979 - exil semi-volontaire il

est vrai, qui permit à Wang Meng et à sa famille

d'échapper aux horreurs de la Révolution culturelle,

mais exil quand même, dont on sait combien c’est « un

dur métier », comme le rappelle la traductrice Françoise

Naour dans la préface du « Papillon », en citant le Turc

Nazim Hikmet.

|

|