|

|

Chinese Arts & Letters : excellente revue de littérature

chinoise éditée à Nankin en anglais

par

Brigitte Duzan, 9 août 2016

|

Chinese Arts & Letters (CAL), en est à sa troisième

année - et à son cinquième numéro - et s’affirme comme

une revue décidément impeccable pour quiconque

s’intéresse de près ou de loin à la littérature

chinoise.

Philosophie et pratique

Editée par l’Ecole des langues et cultures étrangères de

l’Université normale de Nankin, elle a vu le jour sous

les auspices conjugués des principaux acteurs en matière

littéraire et artistique de la province du Jiangsu

,

avec pour objectif de promouvoir la littérature et des

arts chinois auprès du lectorat occidental, dans un

esprit humaniste d’échange, d’innovation et de

recherche.

La meilleure image de cet esprit d’ouverture sur le

monde a été le choix de lancer la revue à la Foire du

livre de |

|

Chinese Arts & Letters, 1er numéro |

Londres,

le 8 avril 2014. Pour l’instant bisannuelle, elle devrait

devenir trimestrielle dans un avenir plus ou moins lointain.

|

Chinese Arts & Letters, 5ème numéro |

|

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, sur la base des

cinq numéros déjà publiés, la revue traduit une volonté

de faire connaître les meilleures œuvres de la

littérature chinoise contemporaine et leurs auteurs

,

en donnant des traductions en anglais de plusieurs de

leurs nouvelles, mais aussi des traductions d’interviews

et articles critiques par des grands noms de la critique

littéraire chinoise. Cette approche permet de dépasser

le cercle habituel des critiques et sinologues

occidentaux, et d’offrir une vision différente des

œuvres présentées, une vision de l’intérieur.

Chaque numéro est dédié à la présentation d’un écrivain,

et offre en complément des traductions de textes

d’autres auteurs, ainsi que des articles d’analyse et de

réflexion sur divers sujets. Par ailleurs, comme le

faisait en son temps la revue "Littérature chinoise" de

Yang Xianyi, dans le même esprit d’ouverture sur une

culture où l’écrit et la peinture |

ont

longtemps procédé du même trait de pinceau, chaque numéro de CAL

comporte un volet dédié à la présentation d’une œuvre

artistique.Il faut souligner la qualité des articles, mais aussi

des traductions.

Année 3, numéro 1 : Su Tong, Chen Cun et alia…

|

Le cinquième numéro de la revue, paru en mai 2016 (Vol.

3 n° 1),

est consacré à

Su Tong (苏童),

avec d’une part la traduction,

par Josh Stenberg, de deux nouvelles initialement

publiées en 2004 dans la revue Littérature de Shanghai (上海文学) -

« The Private Banquet » (《私宴》)

et « Cousins » (《堂兄弟》)

- et d’autre part une analyse et un entretien, par Zhang

Xuexin (张学昕).

Particulièrement intéressant est l’entretien : un

dialogue sur les nouvelles de Su Tong, qui méritent

aujourd’hui d’être mises en valeur car toute l’attention

est généralement portée sur ses romans ; or Zhang

Xuexin est un spécialiste de la nouvelle courte, dont il

prépare une histoire qui devait commencer au début des

années 1950, et son regard est d’autant plus perçant.

Ces traductions et articles font suite à ceux du premier

numéro de la revue, dont l’auteur présenté était

|

|

Le rédacteur en chef Yang Haocheng |

Bi

Feiyu (毕飞宇),

mais avec une large part consacrée à Su Tong ; ce premier numéro

comportait la traduction de deux autres de ses nouvelles les

plus connues des années 2000, toutes deux publiées dans un

recueil en 2011, « The Foundling » (ou « Chronique du bébé

trouvé » (《拾婴记》)

et « Rising Dragon

Temple » (《上龙寺》).

|

Zhang Xuexin |

|

Ce cinquième numéro fait aussi la part belle à deux

auteurs représentatifs d’une écriture très personnelle,

une littérature que l’on peut dire « d’avant-garde »,

mais plus spécifiquement teintée des couleurs du Sud:

Chen Cun (陈村)

et

Jing Ge (荊歌).

Ce sont des auteurs dont on a peu l’occasion de lire des

traductions, le second surtout ; c’est donc une

aubainede découvrir en traduction anglaise la nouvelle

« Magpies » (《喜鹊》),

qui a été publiée en chinois dans un recueil de décembre

2014, « L’encens comme dans le temps » (《香如故》).

Il y a là une parfaite continuité avec l’œuvre autant de

Su Tong que de Bi Feiyu ; le choix éditorial est

particulièrement judicieux. Mais c’est aussi un choix

personnel, que l’on retrouve dans celui du poète de ce

numéro : Yu Jian (于坚)

(p. 165). Affinité toujours |

géoculturelle, Yu Jian est poète du

Sud, poète en marge, contre l’hégémonie du centre,ou perçue

comme telle, mais en plus, ici, affinité générationnelle,

pourrait-on dire. Le « File 0 » (《0档案》)

dont ce numéro de CAL donne des extraits n’est plus à présenter

à des lecteurs français puisqu’il a été traduit dans leur langue

,

mais les extraits sont ici donnés en version bilingue, ce qui

devrait être le cas de toute poésie publiée en traduction.

|

C’est bien aussi le cas des quatre poèmes classiques de

Lu Xun (魯迅),

donnés ici (p. 102) avec le facsimilé du manuscrit

original, de la main de Lu Xun, et dans la traduction du

professeur Jon Eugene von Kowallis.

On est dans la problématique de la traduction, et c’est

ce sujet qui est justement analysé dans l’article qui

précède (p. 65) : « Further thoughts on Yan Fu and his

Translations », par le professeur "Ted" Huters,

professeur du département des langues et cultures d’Asie

à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et,

depuis juillet 2010, rédacteur en chef de la revue

Renditions.

C’est une formidable réflexion sur un aspect peu abordé

de la traduction, de l’anglais vers le chinois, et tout

particulièrement de l’importance qu’a eue la traduction

au début du 20ème siècle en Chine pour créer

le vocabulaire |

|

Theodore Huters |

nécessaire à l’importation et l’assimilation éventuelle de

notions philosophiques et de concepts scientifiques occidentaux

tellement étrangers à la culture chinoise que la langue n’avait

pas de termes pour les exprimer. Ce sont les traducteurs qui les

ont inventés.

L’article du professeur Huters analyse, en les comparant, les

traductions d’un même texte– Evolution and Ethics, de Huxley -

publiées la même année 1903 et effectuées par le lettré de la

vieille école Yan Fu (严复)

et par son jeune collègue Ma Junwu (马君武).

L’un cherche dans la langue classique les racines lui permettant

de traduire au mieux, dans l’esprit de la langue, l’autre

emprunte des termes du japonais en synthétisant la pensée de

Huxley.

On est là dans une problématique de traduction que l’on retrouve

sous des formes variées dans toute traduction de texte

littéraire. Et il est intéressant que CAL, en tant que « passeur

de textes », aborde la question, une question qui se pose de

manière particulièrement aiguë pour des auteurs, comme ceux

présentés par la revue, dont le style est un élément déterminant

de l’œuvre. C’est ce que remarquait Li Jingze (李敬泽)

dans le premier numéro de la revue

,

en parlant de Bi Feiyu, et en déplorant que toute traduction ne

parvienne à transmettre qu’une petite moitié de ce qu’il a

écrit…

|

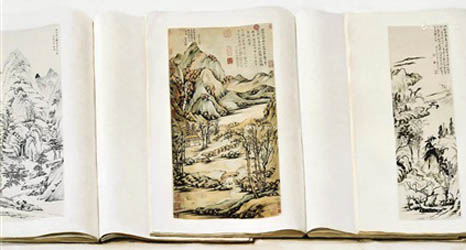

Un album de Chen Danqing |

|

L’article conclusif de ce numéro, celui sur les albums

de peinture de Chen Danqing (陈丹青),

semble totalement déconnecté du reste. Pas tout à fait,

puisqu’il est question d’appropriation d’œuvres

étrangères, dans un « déplacement du temps et de

l’espace », ce qui est, après tout, une définition parmi

d’autres de la traduction… |

Ce numéro est d’une telle richesse qu’il faut bien les six mois

à venir jusqu’au prochain numéro pour en venir à bout…

Le site de la revue :

http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/

Les trois premiers numéros sont numérisés, à feuilleter et

lire en ligne :

Chinese Arts & Letters, 1er numéro (2014.1) – auteur

présenté :

Bi

Feiyu (毕飞宇)

http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/vol1_2014/index.html

Chinese Arts & Letters, 2ème numéro (2014.2) – auteur

présenté :

Huang Beijia (黄蓓佳)

http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/vol2_2014/index.html

Chinese Arts & Letters, 3ème numéro (2015.1) - auteur

présenté :

Ye

Zhaoyan (叶兆言)

http://english.jschina.com.cn/chineseartsletters/vol1_2015/index.html

4ème numéro – 2015.2 – numérisation en cours - auteur

présenté :

Fan Xiaoqing (范小青)

Bi Feiyu’s Voice, by Li Jingze (李敬泽), trad. Jesse Field, pp. 49-53

|

|