|

|

Club de lecture du

Centre culturel de Chine

Compte rendu de la

troisième séance

et annonce de la

séance suivante

par

Brigitte Duzan, 11 avril 2018

|

La troisième séance du Club de lecture du Centre

culturel de Chine s’est tenue le 10 avril 2018, dans

la médiathèque du Centre.

Elle était consacrée au roman de

Bi Feiyu (毕飞宇)

Tuina (《推拿》),

paru en Chine en 2004, couronné du prix Mao Dun en

2011 et publié en traduction française en 2011

également, sous le titre « Les Aveugles », aux

éditions Philippe Picquier. Animée par Brigitte

Duzan, la séance s’est déroulée en présence du

Directeur des études du Centre culturel, Zhu Ming,

et avec le concours de la traductrice du roman,

Emmanuelle Péchenart.

Selon le protocole désormais bien établi, les

membres présents ont d’abord exposé leurs

impressions de lecture, en ajoutant commentaires et

questions suggérés par le roman. |

|

Tuina, le roman en chinois |

Deux types de réactions

Les réactions, dans leur ensemble, se sont partagées entre

l’expression d’un grand plaisir de lecture, et, mais dans une

moindre mesure, celle d’une angoisse croissante au fur et à

mesure de celle-ci.

-

Profonde angoisse

Trois lectrices ont exprimé ce sentiment d’anxiété né de la

description très évocatrice du monde des aveugles, une sorte de

peur instinctive, et profonde, allant jusqu’à les empêcher de

poursuivre la lecture jusqu’au bout. L’une décrit son

appréhension du noir déclenchant, à la lecture, une impression

d’étouffement à la limite de la claustrophobie, la poussant à

arrêter de lire ; une autre parle de la montée graduelle de son

angoisse tout en reconnaissant avoir beaucoup aimé la peinture

des rituels de la vie quotidienne des aveugles, et celle de

leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs trésors d’imagination.

Celle-ci a laissé « Les Aveugles » pour se plonger dans le « Don

Quichotte sur le Yangtsé » et a trouvé dans ce livre un grand

plaisir : des chapitres courts, un texte fluide, léger malgré

les souffrances décrites, et lu d’un bout à l’autre sans hiatus.

-

Intérêt et plaisir

|

Les Aveugles, traduction en français |

|

Le plaisir, voire l’enthousiasme, était la réaction dominante

dans l’ensemble, avec des nuances dans l’appréciation. Même la

lectrice déclarant ne pas avoir aimé le livre reconnaît que

c’est plutôt parce qu’elle n’aime pas beaucoup lire en général,

et dit avoir trouvé l’approche intéressante, et en particulier

la peinture très fouillée de chacun des personnages ; simplement

elle n’a pas « accroché » - un livre, commente un autre

participant, est une rencontre qui dépend de la personnalité de

chacun.

Ce participant enchaîne sur son propre plaisir de lecture,

suivant et complétant celui ressenti à la lecture de « L’opéra

de la lune » (《青衣》)

,

l’évocation du monde des aveugles suivant celle du monde de

l’opéra, et tout aussi réussie à ses yeux

.

Il a particulièrement aimé le traitement du récit, par petites

touches introduisant des allusions à l’économie, la société, la

|

vie quotidienne, ainsi que des tableaux très personnels, la

description des mariages, par exemple (mariage-bicyclette et

mariage-cacahuètes), allant jusqu’à acheter des cacahuètes non

décortiquées pour vérifier l’image. La seule critique qu’il

exprime vient d’un trait caractéristique des aveugles qu’il a pu

constater : ils ont beaucoup d’humour, et il n’en a pas trouvé

dans le livre.

|

Critique

aussitôt contrée par un autre participant qui lui

oppose certains dialogues du livre : il y a de

l’humour, mais il est subtil. Il a beaucoup aimé

« Les Aveugles », contrairement à « La Coquette de

Shanghai »

dont il avait détesté la sécheresse du ton et du

style. Il a trouvé « Les Aveugles » bien écrit, et

traduit. Les seules critiques qu’il aurait à

exprimer tiennent à sa frustration de ne pas

connaître le sort de certains personnages, celui-ci

étant laissé, finalement, à l’imagination du

lecteur. Il a aussi regretté le manque de liens

entre les différents chapitres. En revanche, la fin

lui a semblé remarquable, avec cette inversion des

deux mondes des aveugles et des voyants, les voyants

étant ceux, finalement, qui ne « voient » rien, et

l’infirmière, à la toute fin, découvrant dans le

force du regard de la seule voyante du groupe le

gouffre inconnu de la non voyance qui soudain se

révèle à son esprit.

L’une des participantes dit avoir lu le livre très

vite, en une |

|

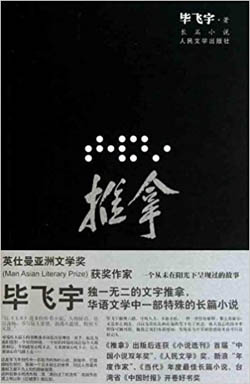

Couverture avec le titre en braille |

semaine, et avoir découvert un monde qu’elle ne soupçonnait pas.

Une autre, enfin, dit n’avoir pas terminé parce qu’elle ne cesse

de lire et relire des passages qu’elle trouve formidables,

passages sur le silence, toutes sortes de silences, passage sur

la beauté, comme scandé (qu’est-ce que… qu’est-ce que…), passage

sur le temps, où le rythme s’impose. Elle s’anime en parlant et

montre les pages évoquées, cornées et recornées, un livre

martyrisé, mais qui vibre de sa lecture, un livre qui affiche à

lui seul le plaisir de cette lecture.

|

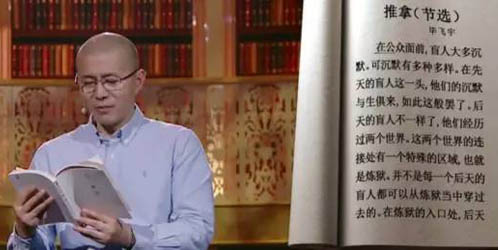

Bi Feiyu lisant son roman en mémoire

de son père, aveugle à la fin de sa vie |

|

Dans l’ensemble, le roman suscite des réflexions approfondies

sur les aveugles, et en particulier sur leur caractère gai,

contrairement aux sourds-muets, beaucoup plus coupés de leur

environnement, les uns faisant souvent des études

universitaires, et les autres plutôt

|

l’apprentissage d’activités manuelles, explique l’un des

lecteurs présents. Et cette gaieté se retrouve, justement, dans

le livre.

Certains – dont la lectrice qui a déclaré ne pas avoir aimé le

livre - ont même poussé l’intérêt jusqu’à vouloir faire

l’expérience concrète de la cécité, en allant dans un restaurant

parisien dont les repas sont servis dans le noir le plus absolu.

Comme disait l’un des participants au début, un livre est une

rencontre, que chacun vit à sa manière.

Commentaires de l’animatrice et de la traductrice

Brigitte Duzan reprend brièvement certains des

points restés en suspens, dont celui concernant le

flou dans lequel Bi Feiyu, à la fin de son récit,

laisse le sort ultérieur de certains de ses

personnages, et en particulier celui de Sha Fuming.

C’est un reproche qui lui a souvent été adressé,

dans le cas de ses nouvelles surtout, laissées pour

la plupart avec des fins ouvertes. Il a toujours

répondu à ces critiques en invoquant son souci de

réalisme : c’est normal, dit-il, car il en est ainsi

dans la vie.

Exploration d’un monde intérieur

|

La parole est ensuite revenue à la traductrice,

Emmanuelle Péchenart. Elle avait déjà répondu à l’un

des participants qui louait sa traduction, pour son

sens du rythme, en disant que, justement, rendre

le rythme du texte dans la traduction était une

chose à laquelle elle était particulièrement

attachée.

Elle commence par souligner la maîtrise avec laquelle, dès le

début, Bi Feiyu parvient à dépeindre son groupe d’aveugles sans

recours à des éléments

|

|

La traductrice Emmanuelle Péchenart

(à dr.), avec Brigitte Duzan |

visuels, comme on le ferait instinctivement.

Elle donne pour exemple la métaphore que donne l’auteur dans sa

description de la beauté féminine : belle comme un plat de

porc au caramel.

Tous les autres sens viennent se substituer à la vue, le sens

olfactif comme l’ouïe ou le toucher. Ce que nous livre Bi Feiyu,

c’est avant tout une exploration d’un monde intérieur, magnifié

par la cécité.

Problème de titre

En ce sens, le titre français choisi par l’éditeur oriente le

lecteur vers une perception du roman qui est contraire et au

titre chinois et au début du texte original. En effet, ce que

décrit Bi Feiyu pour commencer, c’est le centre de tuina

qui va être le cadre de son récit, et les professionnels qui

pratiquent ce genre de massage ; seules des indications

indirectes suggèrent qu’ils sont non-voyants (ils distinguent

l’importance de leurs clients à leur voix).

Le titre français est le choix de

l’éditeur.

A sa décharge, le terme de tuina était

inconnu au moment de la parution du livre en France, mais les

Britanniques ont préféré titrer Massage. C’est également

le titre anglais choisi, en Chine, pour la pièce de théâtre

adaptée du roman et donnée à Nankin en 2014

.

Choix de traduction

|

Une nouvelle participante, plongée

dans la lecture des Aveugles |

|

Emmanuelle Péchenart évoque ensuite le problème du

choix des temps, qui est récurrent et fondamental

dans les traductions du chinois, langue qui ne

connaît pas la flexion des verbes. Elle a opté pour

une double solution : récit au passé, et passage au

présent narratif pour indiquer

une situation plus actuelle. Exemple au chapitre 2 : il commence

par un présent qui dénote l’action en cours quand débute ce

chapitre ; il se poursuit au passé pour décrire la santé de Sha

Fuming, et son évolution au fil du temps. |

Une question est posée concernant la traduction des noms

propres, également problématique dans le cas de traductions du

chinois. Ici, aucun nom n’est traduit, alors que la

signification n’est pas anodine parfois. C’est le cas du prénom

Fuming (复明),

par exemple, dont il est mentionné indirectement (p. 67) qu’il

signifie « retrouver la lumière ». Une note sur les noms aurait

pu être utile

.

Dans le même ordre d’idée, si le roman est remarquablement

construit, les liens entre les chapitres, comme il a été

mentionné, sont un peu flous, et les titres n’aident pas le

lecteur à se retrouver dans l’intrication des multiples

personnages entre eux. De l’avis général, il manque une table

des matières pour mieux visualiser l’ensemble. Elle est donnée

dans la publication en chinois.

Table des matières

Chaque titre reprend un nom de personnages, voire plusieurs.

Leur imbrication montre celle des personnages entre eux. Le

récit est encadré par un préambule et un épilogue.

|

引言 定义

第一章 王大夫

第二章 沙复明

第三章 小马

第四章 都红

第五章 小孔

第六章 金嫣和泰来

第七章 沙复明

第八章 小马

第九章 金嫣

第十章 王大夫

第十一章 金嫣

第十二章 高唯

第十三章 张宗琪

第十四章 张一光

第十五章 金嫣、小孔和泰来、王大夫

第十六章 王大夫

第十七章 沙复明和张宗琪

第十八章 小马

第十九章 都红

第二十章 沙复明、王大夫和小孔

第二十一章 王大夫

尾声 夜宴 |

|

Préambule : Définitions

Chap. 1 : Dr Wang

Chap. 2 : Sha Fuming

Chap. 3 : Xiao Ma

Chap. 4 : Du Hong

Chap. 5 : Xiao Kong

Chap. 6 : Jin Yan et Tailai

Chap. 7 : Sha Fuming

Chap. 8 : Xiao Ma

Chap. 9 : Jin Yan

Chap. 10 : Dr Wang

Chap. 11 : Jin Yan

Chap. 12 : Gao Wei

Chap. 13 : Zhang Zongqi

Chap. 14 : Zhang Yiguang

Chap. 15 : Jin Yan, Xiao Kong et Tailai, Dr Wang

Chap. 16 : Dr Wang

Chap. 17 : Sha Fuming et Zhang Zongqi

Chap. 18 : Xiao Ma

Chap. 19 : Du Hong

Chap. 20 : Sha Fuming, Dr Wang et Xiao Kong

Chap. 21 : Dr Wang

Epilogue : Le banquet |

Texte chinois en ligne :

https://www.kanunu8.com/book3/7339/index.html

Note sur « Don Quichotte sur le Yangtsé »

Emmanuelle Péchenart est revenue sur le « Don Quichotte »

suggéré en lecture complémentaire : un texte à teneur

cathartique, écrit par Bi Feiyu pour son fils. Comme souligné

par l’un des lecteurs qui l’avait lu et beaucoup aimé, c’est un

texte qui se lit aisément. Le ton est empreint de nostalgie, et,

contrairement à l’opinion du participant qui avait regretté un

ton trop lisse, n’est pas totalement dépourvu de critique, même

dans le fameux passage où il relate sa dénonciation d’un

camarade, « comme tout le monde à l’époque ».

Emmanuelle Péchenart, cependant, s’est demandé si le témoignage

n’était pas un tantinet enjolivé, mais reste quand même sous le

charme de certains épisodes, celui de la grand-mère et des fèves

en particulier, l’un des points d’orgue du récit.

Le roman est comme un superbe documentaire sur les mentalités et

les coutumes de l’époque, mais aussi sur le caractère de

l’écrivain lui-même, doublement privé d’identité : identité liée

à la terre ancestrale ruinée par les nombreux déménagements,

identité familiale anéantie par la découverte du nom d’emprunt

de son père, ouvrant un vide autour de lui. Un roman, au final,

qui recèle les mêmes qualités d’écriture que « Les aveugles »

dans la description fouillée des personnages et des détails de

la vie quotidienne.

Cette troisième séance confirme l’intérêt de ce Club pour

affiner la lecture de textes chinois et mieux les faire

comprendre des lecteurs, tout en soulignant leur perception des

qualités, mais aussi des défauts d’une œuvre, dans sa traduction

et son édition en français, défauts qui, en retour, peuvent

nuire à la lecture.

Prochaine séance

La quatrième et dernière séance de l’année (scolaire) en cours

est fixée au mardi 12 juin, et sera consacrée à

Ge Fei

(格非)

et à son court roman

paru en Chine en 2001 : « Poèmes à l’idiot » (《傻瓜的诗篇》).

Poèmes à l’idiot, trad. Xiaomin Giafferri-Huang, l’Aube, 2007,

124 p.

Lecture complémentaire proposée

Impressions à la saison des pluies, trad. Xiaomin

Giafferri-Huang, l’Aube, 2003

|

|