|

|

« Les Chroniques de

Zhalie » : le mythe de la croissance chinoise déconstruit par

Yan Lianke

par Brigitte Duzan, 14 septembre 2015,

actualisé 25 février 2020

|

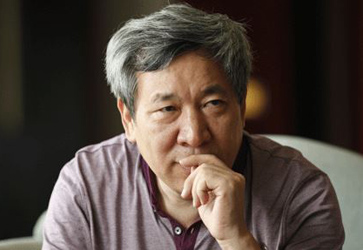

Dernier opus de

Yan Lianke (阎连科),

faisant suite aux

« Quatre

livres » (《四书》),

« Les Chroniques de Zhalie » (《炸裂志》)

a été publié en Chine en septembre 2013. Sa traduction

en français, par Sylvie Gentil, est sortie chez Philippe

Picquier au tout début de septembre 2015.

Le roman a suscité un vif intérêt et des commentaires

flatteurs à sa sortie en Chine. Il a même été élu au

second rang des dix meilleurs romans chinois de l’année

2013 par le China Daily, après cet autre surprenant

bestseller qu’est « Blossoms » (《繁花》)

de

Jin Yucheng (金宇澄)

.

C’est

un livre surprenant.

Il est présenté, par l’auteur lui-même dans

l’introduction écrite pour la traduction française,

comme relevant de ce mythoréalisme dont il a

lui-même inventé le terme (“神实主义”)

et qui colle si bien à la réalité chinoise, surtout

|

|

Le livre chinois |

celle des trente dernières années : peut-on imaginer plus

mythoréaliste que cette croissance échevelée qui a fait tant

de millionnaires et enrichi des millions d’autres en un temps

record, comme s’il avait suffi que Deng Xiaoping le décrète :

enrichissez-vous !

Histoire mythique d’un petit village devenu grand

Chronique mythoréaliste de la croissance chinoise

|

La traduction en français |

|

C’est une réalité dont l’actualité quotidienne offre une

infinité de drames et d’incidents tous plus incroyables

et absurdes les uns que les autres, mais que tout le

monde a fini par intégrer dans son existence, comme si,

finalement, cela faisait partie de la sidérante

croissance exponentielle qu’a connu la Chine depuis

seulement une trentaine d’années, et dont Zhalie est

l’image emblématique : passé de petit hameau à district,

puis municipalité, puis métropole et mégapole, les

termes eux-mêmes devant être créés pour suivre cette

inflation fantastique.

Il fallait, pour décrire le phénomène, une écriture

nouvelle, qui pût dépasser la rationalité du cause à

effet cartésien, totalement dépassé. La Chine est entrée

dans l’ère du phénomène sans cause logique, du « zéro

raison » dit Yan Lianke. Alors il est allé chercher les

relations causales dans l’irrationnel, dans une

« causalité interne » invisible à l’œil nu, recélant

d’infinies menaces implicites de désordre et de chaos.

|

Les « Chroniques de Zhalie », nous dit Yan Lianke, sont une

tentative « de saisir au milieu des ténèbres la "plus chinoise"

des causes », en retraçant la croissance démentielle d’un petit

village au cours des trente dernières années.

Il fallait pour cela inventer la forme, une forme chinoise,

aussi irrationnelle que la croissance décrite. Il a choisi une

métafiction qui le pose comme auteur de ces chroniques, nous

ramenant, avec un effet de distanciation ironique, à la forme la

plus ancienne de littérature locale, tout en semant à plaisir

les références aux mythes et légendes, universels et chinois, à

commencer par la Bible – ce qui, en même temps, forme un lien

avec « Les quatre livres ».

Zhalie : né d’une explosion originelle

Yan Lianke commence sa première chronique en expliquant,

étymologiquement, l’origine du petit village de Zhalie : une

éruption volcanique (ou explosion : zha

炸)

qui a fendu la terre (lie

裂)

et disséminé la population locale, certains se regroupant un peu

plus loin, dans les monts Balou, pour former un nouveau hameau.

On est là, dès le départ, entre mythe et réalité. Mythe des

origines rappelant le big bang, mais réalité concrète, les monts

Balou étant la zone montagneuse de son Henan natal où Yan Lianke

a situé nombre de ses écrits, rattachant ainsi le roman à sa

« série de Balou » (耙耧系列).

Quatre fils et une femme

L’histoire de Zhalie se confond ensuite avec celle d’un clan

familial, comme dans beaucoup de sagas de la littérature

chinoise, entre autres « Famille » (《家》),

de

Ba Jin

(巴金).

Mais le roman de Ba Jin, en 1933, était une œuvre réaliste, Yan

Lianke plonge dans la légende et l’allégorie.

Comme dans tous les villages chinois, depuis la nuit des temps,

deux clans rivaux se disputent Zhalie : les Kong (孔)

et les Zhu (朱).

Au début du récit, c’est le patriarche des Zhu, Zhu Qingfang (朱庆方),

qui est chef de village. L’expansion du hameau va commencer à

partir du moment où un Kong va en prendre la tête, dans un

processus dépeint de façon allégorique.

Le vieux Kong Dongde (孔东德)

envoie ses quatre fils dans les quatre directions : l’aîné, Kong

Mingguang (孔明光),

vers l’est, le second, Kong Mingliang (孔明亮),

vers l’ouest, le troisième, Kong Mingyao (孔明耀),

vers le sud et le benjamin, Kong Minghui (孔明辉),

vers le nord. « Sortez, leur dit-il, allez droit devant vous, et

la première chose que vous trouverez sera la marque de votre

destin. »

L’aîné trouva un morceau de craie et devint instituteur,

l’intellectuel du village. Le troisième tomba sur un camion

militaire et entra dans l’armée. Le dernier ne vit qu’un chat,

qui s’enfuit sur son passage ; il en devint timide et fuyant ;

ce n’est que beaucoup plus tard qu’il réalisa que le chat

cachait autre chose.

Mais la croissance du village fut l’œuvre du second, car il

trouva un sceau, symbole du pouvoir, et surtout rencontra une

femme qui sortait de chez elle au moment où il passait. Dans

toute création, il faut un élément mâle et un élément féminin ;

or la femme était la fille du chef de village, Zhu Ying (朱颖),

l’héritière du clan ennemi. L’histoire de l’essor du village est

donc d’abord celle d’une lutte entre ces deux éléments

fondamentaux, leur union signant les plus vertigineux moments

d’essor de la ville.

Entre Kafka et Márquez

Si l’absurde est toujours de rigueur dans le récit de Yan

Lianke, la référence constante est le réalisme magique

latino-américain, et surtout « Les cents ans de la solitude » de

Gabriel García Márquez, Zhalie apparaissant comme un autre

Macondo, et Kong Minglian (doublé de son frère le militaire)

comme un autre Auréliano Buendia.

Le parallèle est saisissant au début : alors que Yan Lianke nous

décrit le « village naturel » (自然村)

qu’était Zhalie à l’origine, on pense au début du roman de son

confrère colombien :

« … Macondo était alors un village d’une vingtaine de maisons

en glaise et en roseaux, construites au bord d’une rivière dont

les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies,

énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent

que beaucoup de choses n’avaient pas encore de nom… »

Si la croissance de Macondo est placée sous le signe de

l’alchimie, celle de Zhalie, plus pratique – et moins noble - au

départ, va prendre des caractères magiques semblables, les

arbres allant jusqu’à fleurir et les fleurs s’épanouir en plein

hiver, rien ne semblant impossible sur la voie du développement

à outrance.

On retrouve la référence au roman de García Márquez dans les

pages finales : Kong Minghui lisant la destinée inéluctable de

ses frères et du village dans les pages moisies du vieux

parchemin négligé le premier soir, mais retrouvé dans le tronc

de l’arbre, tel Aureliano se murant chez lui pour déchiffrer les

parchemins de Melquiades et y lire sa mort annoncée :

« …avant d’arriver au vers final, il avait déjà compris qu’il

ne sortirait jamais de cette chambre, car il était dit que la

cité des miroirs (ou des mirages) serait rasée par le vent et

bannie de la mémoire des hommes à l’instant où Aureliano

Babilonia achèverait de déchiffrer les parchemins… »

Ces références apparaissent en fait comme un hommage à une œuvre

fondamentale qui a inspiré tout un courant de la littérature

chinoise, autant que mondiale : elles représentent une sorte de

cadre de pensée. Mais c’est déjà une référence au passé.

Yan Lianke s’en détache, et fait œuvre originale en fondant son

récit dans la réalité chinoise. Là où Márquez signait une œuvre

au souffle épique, Yan Lianke reste bien plus prosaïque ; son

univers n’a rien à faire du rêve, ou, du moins, il est très

simple : l’enrichissement et la gloire. Il a ancré son roman

dans un absurde au quotidien qui est devenu la marque de

l’univers chinois moderne, et semble hérité directement du

volontarisme de la période maoïste, culminant dans le Grand Bond

en avant.

La grande différence est que du temps de Mao, au moins en

théorie, tout était tourné vers l’action collective, au service

de la grandeur nationale ; après 1980, le développement selon

Deng Xiaoping passe d’abord par l’enrichissement et la gloire

personnels, retombant sur la famille, le clan, comme dans la

Chine ancienne, avec toutes les dérives qui y sont liées, toute

la démesure de projets en perpétuelle surenchère ; c’est le

thème principal des « Chroniques de Zhalie ».

La réalité du mythe : la course à l’abîme

Pas de croissance mythique : une réalité peu glorieuse

L’essor fulgurant de Zhalie semble aussi sidérant dans sa

soudaineté et sa rapidité que le boom chinois des années 1980 et

surtout 1990 ; mais Yan Lianke en conte les prémisses avec une

ironie mordante, en lui donnant des causes d’une simplicité qui

enlève toute nécessité à un quelconque recours au mythe ; mais

elles font par là-même de cette croissance un processus

frauduleux dont la poursuite ne peut être fondée que sur la

surenchère, donc processus fragile et menacé à tout moment

d’effondrement.

Il n’y a pas de miracle, nous dit Yan Lianke : la croissance si

rapide du hameau de Zhalie a été obtenue au départ en dévalisant

les trains qui n’arrivaient à monter la pente de la montagne

qu’au ralenti – idée formidable née dans le cerveau du numéro

deux des Kong. Fort de cet acquis, il se présente au poste de

chef de village, mais se voit défié par nulle autre que

l’héritière des Zhu qui revient de la ville blindée de yuans

gagnés en vendant ses charmes. Piratage des convois de

marchandises et grande prostitution : telle est l’origine de la

fortune rapide de Zhalie.

Il suffit alors que Zhu Ying monnaie ses bulletins de vote

contre un mariage en bonne et due forme, pour qu’elle enterre sa

querelle, et que le village gagne un duo de choc pour le mener

sur le chemin de la prospérité. Absurde exagération qui cultive

le sordide ? On est au contraire au plus près de la réalité du

terrain : le mythe est dans la forme, dans le style rapide, les

phrases qui se succèdent comme au lance-pierre

,

le rythme soutenu de la narration ; mais la réalité est dans le

fond du récit, qui sacrifie juste à un dernier respect des

convenances en évitant d’appeler un chat un chat, un communiste

un communiste et un cadre véreux un membre du Parti.

Yan Lianke a reconnu avoir fait quelques compromis pour que son

livre ne soit pas aussi radicalement censuré que les précédents.

Et le flou des appartenances politiques ajoute au caractère

mythique du récit, mais sans tromper personne. Les élections

truquées, la course à la grandeur, la surenchère dans les

constructions, l’appropriation des postes du pouvoir, politique

et économique, par ceux qui peuvent payer pour les décrocher,

tout cela est conté comme une fable absurde, mais c’est la

réalité de tous les jours. C’est ce qui fait l’une des forces du

roman, et fait frémir quand on y songe.

Un tableau de la société chinoise contemporaine

L’autre force du roman tient dans le subtil symbolisme des

personnages principaux, les quatre frères Kong et Zhu Ying, qui,

assemblés, représentent les grandes tendances de la société. On

a déjà noté le symbolisme des quatre points cardinaux qui les

posent en conquérants de l’univers, en l’occurrence celui de

Zhalie, mais comme microcosme représentatif de la Chine dans son

ensemble.

Ils ont en outre des caractères qui les prédisposent à des

fonctions essentielles de la société, qu’ils peuvent ainsi

quadriller : l’aîné est l’intellectuel, le professeur modèle ;

le second est le cadre ambitieux dont dépend l’avenir du

village ; le troisième est le militaire, l’élément martial

défenseur de la patrie ; le dernier est le devin, le mage qui

lit les destinées.

Quant à Zhu Ying, c’est l’élément yin dans toute sa

vigueur, une force naturelle avec laquelle le yang doit

composer, s’unir, pour parvenir à créer. Zhu Ying a cette

vitalité des femmes chinoises que l’on retrouve en littérature

et au cinéma, une énergie longtemps opprimée par la famille

patriarcale, mais désormais libérée, imprévisible et dangereuse.

Une société menacée, une nation fragile

Cette formidable course au pouvoir et à l’argent, au pouvoir par

l’argent et à l’argent par le pouvoir, donne finalement

l’impression de ne rien bâtir de solide et de vrai, comme ces

immenses villes fantômes nées du rêve de grandeur de quelques

cadres, Ordos ou autres. Impression d’une course vers l’abîme,

on ne sait trop lequel.

Yan Lianke fait venir la catastrophe finale du sentiment

nationaliste exacerbé qui est en train de se développer en

Chine, et dont Kong Mingyao est l’image emblématique : remonté

contre les Etats-Unis, et le monde entier. Les îles Diaoyu sont

nommément citées : Yan Lianke écrivait au moment où la dispute

prenait un tour aigu, avec une escalade dans la tension

provoquée par l’affaire des chalutiers taïwanais venus défendre

« leurs » îles face au Japon, en septembre 2012, puis des

incursions de navires chinois dans les eaux territoriales de

l’archipel en janvier et février 2013. Sa conclusion brutale

peut se comprendre dans le contexte.

Explosions, implosion

C’est pourtant la partie la moins convaincante du roman.

L’actualité a depuis lors fourni les éléments qui auraient pu

fournir une conclusion encore plus détonante : la formidable

explosion du port de Tianjin, en août dernier, suivie dans les

jours suivants de l’annonce de trois explosions de même nature,

peut apparaître comme un autre symbole quasi mythique de ce qui

pourrait être une implosion finale de la société entière. Là

encore, il n’est pas besoin d’affabuler, l’actualité se charge

de fournir les arguments.

Mais c’est l’actualité encore plus récente qui fournit une

formidable mise en abyme du roman : l’annonce du programme

anti-corruption qui va nettoyer le conglomérat Sinopec de tous

les actifs improductifs comme hôtels et voitures de fonction qui

sont la partie émergée de l’immense appareil de pots de vin qui

faisaient marcher la machine. Au point que l’on a accusé les

programmes similaires en cours dans les entreprises d’Etat

d’être l’une des raisons du ralentissement actuel de la

croissance.

|

C’est bien la réalité décrite par Yan Lianke dans son

roman, avec le risque implicite, à tout moment, que

cette croissance bâtie sur du vent sinon sur du sable ne

vienne à s’effondrer.

Reste, dans le récit de Yan Lianke, cette subtile ironie

qui pare ses personnages et leurs actions d’un voile

souriant qui n’existe pas dans la réalité, et cette

inventivité narrative constante qui sait utiliser la

réalité concrète pour en faire un récit mythique qu’on

lit le cœur battant en se demandant comment tout cela va

se terminer.

|

|

Une subtile ironie |

Le plus étonnant….

Mais le plus étonnant, c’est que le roman ait été publié. Et non

seulement qu’il ait été publié, mais qu’il soit devenu un

bestseller, et élu deuxième meilleur roman de 2013 par l’une des

revues officielles du pouvoir.

Il est vrai que tout est fait pour en faire une fable presque

abstraite. Il n’empêche qu’on interdit des romans pour bien

moins que cela. C’est donc que « Les chroniques de Zhalie » sont

arrivées à un moment favorable, où elles se sont intégrées dans

le discours officiel. On peut y voir – sauf erreur – le même

phénomène que celui qui a présidé à la vague de

romans anti-corruption

à partir de 1995 et jusqu’en

2002, quand les excès du genre ont provoqué son interdiction…

Note a posteriori

C’est l’un des romans les plus visuels de l’œuvre de Yan Lianke,

avec une formidable galerie de portraits. C’est certainement un

livre qui pourrait être adapté au cinéma. On imagine des

adaptations le tirant vers le mythe ou la réalité en fonction de

la personnalité des réalisateurs et de leurs scénaristes.

A lire en complément

La table des matières et le texte chinois des premiers

paragraphes :

http://book.ifeng.com/shuzhai/detail_2013_11/08/31093002_0.shtml

Traduction en français

Les Chroniques de Zhalie, trad. Sylvie Gentil, Philippe Picquier

2015, Picquier poche 2020.

Traduction en anglais

The Explosion Chronicles, trad. Carlos Rojas, Grove Press 2016.

|

|