|

|

« Les Quatre

livres » : les « trois années difficiles » contées par Yan

Lianke comme des évangiles

par Brigitte Duzan, 14 octobre 2012,

actualisé 6 janvier 2026

|

Initialement publié à Hong Kong fin 2010 puis à Taiwan

en février 2011, « Les Quatre livres » (《四书》)

est l’un des romans les plus complexes de

Yan Lianke (阎连科) :

sur les conséquences catastrophiques du Grand Bond en

avant, mais conté du point de vue des intellectuels

condamnés comme droitiers en 1957 et détenus dans des

camps de « rééducation », en l’occurrence dans le Henan,

de 1959 à 1961.

De manière caractéristique chez l’auteur, la forme est

déterminante dans ce récit qui prend des allures

d’évangile, mais évoque aussi les « quatre livres et

cinq classiques » (四书五经)

de la tradition chinoise.

Quatre récits pour évoquer une histoire taboue

L’histoire des « trois années de difficultés » |

|

Les quatre livres, traduction en français |

Ce que raconte Yan Lianke dans ce livre est l’histoire d’une des

folies les plus aberrantes et les plus meurtrières conçues par

un dirigeant : le Grand Bond en avant (大跃进).

Cela a commencé comme une course à l’industrialisation pour

rattraper l’Angleterre et l’Amérique (超英赶美),

mais l’un des moteurs clés a cependant été le désir de ne pas

être dépassé par l’Union soviétique : la nouvelle du lancement

réussi des Sputnik I et II en 1957 fut l’un des facteurs

décisifs.

|

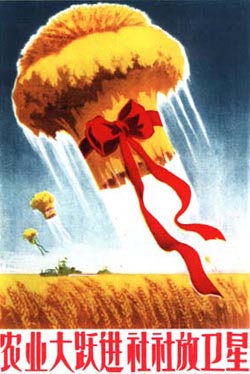

Lancements de « satellites » |

|

On voit alors, en 1958, les articles du Quotidien du

peuple recourir aux métaphores des satellites pour

décrire la modernisation de l’agriculture et la course à

l’accroissement des rendements agricoles. Chaque rapport

victorieux de production est assimilé au lancement d’un

satellite (发射卫星).

Car il faut mener la lutte de la production à la fois

dans l’industrie et dans l’agriculture, la seconde

devant financer la première. C’est ce que Mao appela

« marcher sur deux pieds » (两条腿走路).

Mais, outre que les maigres matières premières furent

vite épuisées, on ne peut être à la fois au four et au

moulin, et les paysans réquisitionnés pour fabriquer de

l’acier inutilisable dans des mini hauts fourneaux de

fortune ne pouvaient plus cultiver leurs champs. Le

résultat sera, de 1959 à 1961, ce qu’il est convenu en

Chine d’appeler les « trois années de difficultés » (三年困难时期),

bel euphémisme pour désigner une famine |

qui a fait

une quarantaine de millions de

morts – les « morts anormales » (非正常死亡)

selon la nomenclature officielle - et dont on sait maintenant

qu’elle a été aggravée par l’aveuglement des dirigeants,

confortés par des rapports illusoires, et le maintien des

exportations de céréales jusqu’au dernier moment.

Mais surtout l’histoire de la persécution des intellectuels

|

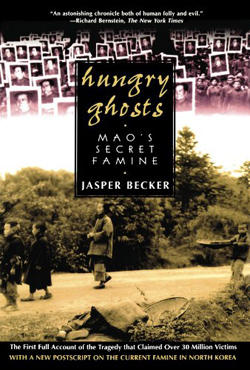

Le rideau commence à se lever sur cette catastrophe humanitaire.

Un premier livre paru sur le sujet, dès 1996 -« Hungry Ghosts,

Mao’s Secret Famine » de Jasper Becker – n’a guère suscité

qu’incrédulité devant l’énormité des chiffres cités. Il faudra

attendre douze ans pour que deux livres, au moins, lèvent un pan

supplémentaire du voile : « Mao's Great Famine : The History of

China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962 », de Frank

Dikötter, et

« Stèles » (《墓碑》)

du journaliste chinois Yang Jisheng (杨继绳),

écrit en hommage à son père, mort de faim en 1959.

Les faits sont donc plus ou moins connus. Mais ce que raconte

Yan Lianke est bien plus précis : il s’agit, pendant cette

période, de la persécution des intellectuels menée par Mao à la

suite de la campagne des Cent Fleurs, et débutée en 1957 avec la

campagne « anti-droitiers » (反右派运动).

Les personnages au centre du récit de Yan Lianke sont des

intellectuels qui se trouvent dans un camp de rééducation, ou

« novéducation » (育新区)

comme l’a si joliment traduit Sylvie Gentil

:

le camp 99. C’est aussi ce qu’a tenté de dépeindre Wang Bing (王兵)

dans son film « Le fossé » (《加边沟》)

,

mais qu’il a entrepris de documenter de manière bien plus

magistrale dans les innombrables heures d’entretiens avec des

rescapés du camp de Jiabiangou : « Les

Âmes

mortes » (《死灵魂》).

Yan Lianke a choisi une voie autre, qui repose entièrement sur

la magie du texte, mais aussi sur la subtilité d’une

construction qui mêle quatre modes narratifs aux styles

différents pour raconter la même histoire. On est emporté par la

splendeur du verbe au lieu d’être frappé par la cruauté des

faits relatés.

Les quatre livres

|

|

Edition originale de《四书》, Taipei 2011

Hungry Ghosts |

Le livre est construit sur un ensemble de métaphores et de

références, littéraires surtout, mais aussi philosophiques et

religieuses. Il est en fait bâti comme un tissu complexe de

quatre récits aux styles différents qui alternent et se

répondent, pour raconter fondamentalement la même histoire,

celle d’un camp de « novéducation » d’intellectuels non loin du

fleuve Jaune ; l’histoire commence avec le lancement du grand

élan productiviste de 1958, puis se poursuit, au fil des pages,

avec la détérioration progressive tant du mouvement que des

conditions de vie, aboutissant in fine à la famine et à la

catastrophe.

Les quatre récits

|

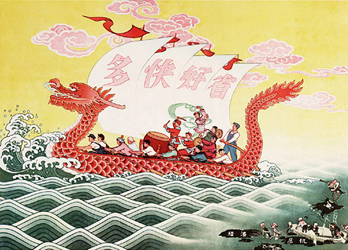

Le Grand Bond en avant

(affiche collection Landsberger, 1958)

(sur la voile : plus, plus vite, mieux et

moins cher –

et en bas, à droite, les Taiwanais qui

ont fait naufrage) |

|

Chaque récit a son style propre, c’est la force du

livre, et c’est la force de la traduction qui arrive

parfaitement à le rendre. C’est à travers le style,

l’art du conteur, en quelque sorte, que Yan Lianke

introduit et évoque toutes les références grâce

auxquelles il fait de son roman un récit incantatoire

qui tient autant de la Bible que des classiques chinois,

en terminant par les mythes grecs, avec un zeste de

Camus.

Les quatre récits portent chacun un titre, qui introduit

chaque passage : « L'Enfant du Ciel » (天的孩子),

récit anonyme, de style biblique, « Le Vieux Lit » (故道),

souvenirs du camp par l’un des

|

intellectuels détenus,

« Des criminels » (罪人录),

mémorandum des faits et gestes des détenus, rapport écrit à la

demande des autorités, en l’occurrence l’Enfant du Ciel, et, en

conclusion, « Le nouveau mythe de Sisyphe » (新西绪弗斯神话),

relecture subversive du mythe.

Les « quatre livres » annoncés par le titre prennent ainsi une

signification multiple qui évolue et s’approfondit au fur et à

mesure que l’on avance dans la lecture. Le titre (《四书》)

évoque tout de suite

les quatre classiques du canon confucéen, assimilables à des

textes sacrés

.

Mais c’est la Bible qu’évoque d’entrée le chapitre introductif.

Un premier récit biblique

Le livre s’ouvre sur une page du récit intitulé « L'Enfant du

Ciel » :

大地和脚,回来了。

秋天之后,旷得很,地野铺平,混荡着,人在地上渺小。一个黑点星渐着大。育新区的房子开天劈地。人就住了。事就这样成了。地托着脚,回来了。金落日。事就这样成了。…

Ses pieds ont foulé la terre, et il est revenu.

C’était la fin de l’automne et le ciel était vaste, la campagne

une plate étendue. Il était minuscule. Une étincelle noire qui

peu à peu grandissait. Les bâtiments de la zone de novéducation,

eux, se dressaient là de toute éternité. Or voilà qu’il s’y

arrêta. Et il en fut ainsi. La terre avait porté son pas, il

était revenu. Le soleil doré se couchait. Et il en fut

ainsi….

(Traduction Sylvie Gentil)

|

Le ton est ainsi donné. Si les « quatre livres »

renvoient aux quatre évangiles, le ton est celui de

l’Ancien Testament, de la Genèse à l’Apocalypse, mais

avec un style qui rappelle un autre grand classique

chinois, l’un des plus anciens, le Livre des Odes (《诗经》).

Sans rien connaître à la langue chinoise, on voit

tout de suite que le texte est construit selon une

alternance de fragments courts de quatre/trois

caractères, avec comme une respiration finale ponctuant

la description, six/huit caractères. C’est un texte à

lire à haute voix. |

|

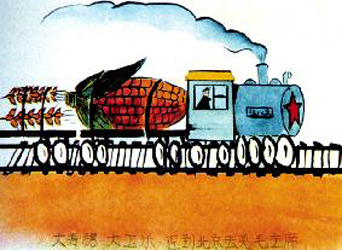

Comme dans le rêve de l’Enfant :

« On a

eu des épis géants de blé et de maïs,

on va à Pékin

rencontrer Mao Zedong » |

Le leitmotiv principal est proche de celui de la Genèse : et il

en fut ainsi (事就这样成了).

Yan Lianke pose ainsi d’entrée de jeu le Grand Bond en avant

comme une œuvre de démiurge, l’œuvre d’un esprit tout-puissant,

omniscient et clairvoyant. Mais avec les mêmes déficiences que

la création divine, amenant diverses calamités tout aussi

divines et se terminant en Apocalypse. Le schéma se lit dès le

départ entre les lignes.

Car, si l’Enfant arrive, c’est pour prendre son poste de

commandement, et inciter tout le monde à se mettre au travail

pour dépasser les rendements habituels… et dépasser les communes

voisines. La course est lancée. Ce premier récit raconte les

peines, récompenses et châtiments octroyés par l’Enfant dans

cette course effrénée à la production hors normes.

Deux récits de l’un des détenus

C’est celui, parmi les détenus, qui est désigné du nom générique

d’Ecrivain qui écrit les deux autres récits décrivant la vie

dans ce camp de misère. « Le vieux lit » raconte la vie au jour

le jour de tous ces intellectuels, leurs espoirs illusoires de

sortir de là, leurs compromissions pour tenter d’y parvenir, y

compris en s’espionnant et se dénonçant mutuellement pour tenter

de gagner les petites fleurs rouges que l’Enfant distribue aux

plus méritants, et qui, en nombre suffisant, pourra

théoriquement un jour leur valoir la liberté…

Et puis, il y a l’autre récit de l’Ecrivain, « Des Criminels » (罪人录),

le rapport qu’il écrit pour l’Enfant sur la conduite de ses

codétenus, contre petites fleurs rouges : c’est la compromission

ultime, la délation couchée noir sur blanc, comme on n’imagine

trop bien que cela a dû se passer.

Le nouveau mythe de Sisyphe

Yan Lianke a écrit, nous a-t-il dit, environ la moitié de son

livre avant de trouver l’idée pour lier l’histoire de l’Enfant

du Ciel aux deux autres récits. Ce lien arrive en fait à la fin

du livre, et c’est ce qui donne un sens profond à l’ouvrage. Il

s’agit du mythe grec de Sisyphe revisité. Les « criminels », ou

pécheurs, pourrait-on dire aussi, du camp 99 sont des Sisyphe

chinois, mais au-delà, l’écrivain aussi est un Sisyphe…

Toute la première partie du livre est une description de

l’absurdité du moment, la folie productiviste totalement

irrationnelle, comme si la nature pouvait brusquement, par la

volonté d’un homme, obéir à des lois différentes : il n’y a rien

que l’on ne puisse faire, disait un slogan, il y a seulement des

choses que l’on n’arrive pas à penser (沒有做不到的,只有想不到的)…

Le résultat est le rappel brutal à la réalité… et un monde en

ruines, au bout d’un crescendo qui passe par des épisodes de

cannibalisme à la

Lu Xun

(魯迅).

Le rêve insensé de ces intellectuels détenus pour des crimes

aussi illusoires que les rendements qu’ils promettent

d’atteindre est tout simple : rentrer chez eux. Pour cela,

c’est-à-dire pour gagner les petites fleurs rouges qui devraient

le leur permettre, ils sont prêts à tout. Mais le rêve est

impossible à concrétiser : les petites fleurs brûlent dans un

incendie, et le seul qui arrive à en obtenir suffisamment est

battu par un groupe de ses codétenus alors qu’il part, et ses

fleurs réduites en miettes…

Il s’agit donc bien d’un travail de Sisyphe, comme l’est aussi

le labeur absurde pour tenter d’obtenir du maïs géant en

l’arrosant de son sang ; les pieds sont détruits par des pluies

diluviennes, tout est à recommencer… Il manquera toujours un 1

au nombre du camp pour faire cent…

Yan Lianke, cependant, revoit le mythe occidental pour en faire

un mythe oriental, en l’inversant. Dans le mythe grec, puni par

les dieux, Sisyphe doit rouler vers le haut d’une pente une

pierre qui n’en finit pas de retomber. Mais, dans le mythe

« oriental » imaginé par Yan Lianke,

Sisyphe rencontre en chemin

un enfant et finit par prendre goût à son jeu.

Alors le dieu impitoyable inverse les choses : la pierre est

entraînée vers le haut de la pente, et Sisyphe doit la faire

retomber vers le bas. Mais, au bout du compte, alors qu’il doit

courir à toutes jambes pour arrêter la pierre dans son

ascension, il goûte avec plaisir le calme qui règne dans la

campagne, au pied de la pente, et aspire à y revenir.

Yan Lianke nous donne là une conclusion philosophique apaisée à

un livre dénué de discours politique, au moins apparent. Il

évoque une possible résolution des éternels conflits entre

l’homme et le divin, la littérature et l’histoire, la poésie et

la politique, … résolution – ou rédemption - venant de

l’écriture, au plus près de la terre.

A cheval entre mythe et réalisme

Yan Lianke nous a dit avoir pensé à ce livre depuis 1990 : un

ami, alors dans l’armée, avait été envoyé avec son contingent en

patrouille dans le Gansu. Ils ont par hasard découvert des

ossements dans le sable du désert (c’est le site du film de Wang

Bing cité plus haut). Yan Lianke a alors fait des recherches,

interrogé pas mal de gens, et l’histoire a peu à peu pris forme

dans sa tête.

Il l’a cependant transposée chez lui, dans le Henan, non loin du

fleuve Jaune, lieu considéré comme le berceau de la nation

chinoise. Le récit est donc construit sur deux emblèmes

significatifs : la terre (qui apparaît de façon emblématique dès

la première ligne) symbole de l’amour, et le fleuve, symbole du

destin.

Il restait à trouver le fil directeur. Ce fut l’Enfant

.

Les récits se sont ensuite développés de façon quasi organique.

On a parlé de métafiction. En fait, le dernier récit, faisant

large part au mythe, répond au premier, de tonalité biblique,

les deux récits intercalés se voulant réalistes ; ceci donne un

style entre mythe et réalisme que Yan Lianke lui-même appelle « mythoréalisme »

(神实主义).

C’est loin du pamphlet politique, en fait très proche du mythe

grec : un livre qui, partant d’une aberration de l’histoire,

atteint à l’universel.

On retrouve dans ce livre nombre de traits rencontrés dans les

romans précédents de Yan Lianke : il en est une sorte

d’achèvement.

A lire en complément

L’article de Sebastian Veg paru dans le numéro 2014/4 de China

Perspectives, pp 7-15 :

The fictionalisation of the Great Leap Forward in Yan Lianke’s

Four Books

http://chinaperspectives.revues.org/6563?file=1

Dossier spécial

sur "Les quatre livres" :

Traduction en français

Les Quatre livres, trad. Sylvie Gentil, Philippe Picquier 2012,

Picquier poche 2015.

Traduction en anglais

The Four Books, trad. Carlos Rojas, Chatto & Windus 2015.

Voir l’analyse du personnage de l’Enfant dans cet essai

sur le livre de Yan Lianke par Chien-hsin Tsai,

professeur à l’Université du Texas (paragraphe

« Figuring History »):

http://mclc.osu.edu/rc/pubs/tsai2.htm

|

|