|

|

Mei Niang

梅娘

1920-2013

Présentation

par

Brigitte Duzan, 6 mai 2019, actualisé 7 août 2023

|

Qui connaît Mei Niang aujourd’hui ? Pourtant, à

l’apogée de sa carrière, dans les années 1940, elle

était aussi célèbre que

Zhang Ailing (张爱玲).

En 1942, lors d’un sondage réalisé auprès de

lecteurs à Pékin et à Shanghai, à la question

« quelle est votre auteure préférée ? », les

réponses les avaient données toutes les deux à

égalité dans le cœur des lecteurs. Dès lors on a

dit : « [Il y a] Ling au sud et Mei au Nord » (“南玲北梅”),

car, si Zhang Ailing régnait sur Shanghai, Mei Niang

dominait dans le Nord-Est.

Mais elle a ensuite été accusée de trahison car elle

fait partie des écrivains qui ont fait carrière et

sont devenus célèbres dans le nord-est de la Chine

sous l’occupation japonaise, soit entre 1931 et

1945. Il aura fallu près de cinquante ans après la

fin de la guerre pour que Mei Niang sorte de l’oubli

auquel elle avait été condamnée. Ce n’est |

|

Mei Niang jeune |

qu’en 1997 que l’on

trouve son nom dans un classement des cent meilleurs auteurs

chinois modernes.

Entre Chine et Japon

Mei Niang est née en décembre 1920 à Vladivostock, mais a grandi

à Changchun, dans une certaine aisance contrairement aux autres

écrivaines chinoises de la même époque en Mandchourie, ce qui ne

veut pas dire pour autant une vie heureuse et sans soucis. Son

père, Sun Zhiyuan (孙志远),

était un brillant homme d’affaires du nord-est de la Chine qui

parlait le chinois, le russe et l’anglais ; elle-même s’appelait

Sun Jiarui (孙嘉瑞).

Mais sa mère n’était qu’une concubine, que son père a renvoyée

en l’acculant au suicide quand Jiarui n’avait que deux ans. Elle

est restée aux soins de la première épouse qui ne la portait pas

dans son cœur. Plus tard, elle a adopté le pseudonyme de Mei

Niang (梅娘),

homophone de Mei Niang (没娘),

c’est-à-dire « qui n’a pas de mère ».

Après l’incident de Mukden, que les Chinois appellent « Incident

du 18 septembre » (九一八事变),

en 1931, les Japonais envahissent la Mandchourie et, en mars

1932, établissent l’Etat fantoche du Manchukuo. Les Japonais

invitent alors Sun Zhiyuan à devenir ministre du nouvel Etat et

vice-président de la Banque centrale. Il refuse et déménage avec

sa famille dans le nord de la Chine. Mais il se heurte là à

l’interdiction de transfert et de conversion de la monnaie du

Manchukuo, ce qui a un impact drastique sur ses finances et

l’oblige à revenir à Changchun au bout d’un an. Ayant perdu tous

ses biens, il gagne misérablement sa vie et meurt en 1936.

Un de ses amis persuade alors la famille d’envoyer Mei Niang

étudier au Japon. C’est ainsi que l’adolescente va étudier le

japonais dans une école fondée par un sinophile, opposé à

l’invasion de la Chine. Mei Niang a raconté qu’il lui disait que

l’invasion de la Mandchourie était comme voler des offrandes au

Bouddha pendant son sommeil. Elle pensait pouvoir faire ensuite

des études de médecine, mais elle ne put en fait que terminer le

secondaire.

Au cours de ces deux ans au Japon, en 1940 et 1941, elle

améliore ses connaissances de la langue japonaise qui lui

permettent de traduire des ouvrages féministes japonais. Par

ailleurs, émue par la pauvreté du peuple, elle refuse de

condamner la nation japonaise dans son ensemble. Elle tire un

autre profit de son séjour : le monde littéraire jouissant au

Japon de plus de liberté qu’au Manchukuo, elle découvre la

littérature occidentale, mais aussi des auteures chinoises, dont

Xiao Hong (萧红).

Finalement, cette intrusion dans le monde japonais lui permet de

mieux articuler sa critique.

Au Japon, enfin, elle rencontre un étudiant chinois, Liu

Longguang (柳龙光),

qui travaille à mi-temps dans une librairie ; ils tombent

amoureux, mais la famille de Mei s’oppose fermement à cette

relation et menace de lui couper les vivres. Mei Niang choisit

malgré tout de l’épouser.

Il se font des amis dans les cercles sino-japonais hostiles à

l’invasion ; Mei, quant à elle, exprime sa tristesse pour sa

patrie dans ses écrits, mais aussi sa virulente opposition au

pouvoir colonial japonais qui ne fait que renforcer le système

patriarcal chinois.

Après la célébrité la tourmente

Œuvre dans la mouvance du 4 mai

Elle commence à écrire très jeune : son premier recueil de

nouvelles – « Les Demoiselles » (Xiaojie ji

《小姐集》)

- est publié en 1936, alors qu’elle a juste seize ans. La

plupart des personnages de ses nouvelles suivantes sont des

femmes prises, comme elle, dans la tourmente de la guerre ; ce

sont toutes des victimes, à un niveau ou un autre.

En 1942, les librairies Madezeng de Pékin (马德增书店)

et Vent universel de Shanghai (宇宙风书店)

réalisent ensemble une enquête auprès d’un panel de lecteurs :

Mei Niang est déclarée être leur auteure favorite avec Zhang

Ailing – Zhang Ailing née la même année, et partageant avec Mei

Niang des antécédents familiaux proches ainsi qu’un

environnement socio-politique similaire, dans Shanghai occupée.

|

Les trois nouvelles les plus célèbres

de Mei Niang : Poisson, Palourde, Crabe |

|

Les nouvelles "moyennes" de Mei Niang comme

« Poisson » (Yu《鱼》),

« Palourde » (Bang《蚌》)

ou encore « L’arrivée du printemps parmi les

hommes » (Ren dao renjian

《人到人间》)

offrent des tableaux d’un monde où la conscience

féminine commence à émerger comme phénomène

socio-culturel malgré le climat social oppressant.

Ce sont autant de nouvelles écrites dans un style

réaliste reflétant l’influence du

mouvement du 4 mai

qui a marqué la jeunesse

de leur auteure.

Dans

« Poisson », nouvelle ouvertement anti-patriarcale

publiée en 1943, le personnage féminin condamne une

société centrée sur les hommes. Dans une lettre

ouverte à l’écrivaine Wu Ying (吴瑛)

en 1943, Mei Niang déclare que la souffrance causée

par cette société misogyne rendait les femmes plus

conscientes et plus progressistes que les hommes, en

leur donnant le sentiment de responsabilités

spéciales : « Seules les femmes peuvent faire de ce

monde un paradis ». |

« Poisson » est couronnée en 1943 du second prix littéraire du

Grand Est asiatique (“大东亚文学赏”的“副赏”)

sponsorisé par les Japonais, mais la nouvelle est en même temps

condamnée par un grand spécialiste japonais de littérature

chinoise, Yoshikawa Kojiro, comme étant « l’une des œuvres les

plus dégénérées » qu’il ait jamais lues. Cela ne l’’a pas

empêchée d’avoir un immense succès : elle a eu six tirages en

six mois.

Dans « Palourde », publiée la même année, c’est la promotion de

la vertu et de la chasteté féminines comme emblèmes éminents de

moralité qui est vivement contestée. La jeune protagoniste Meili

déplore que la virginité d’une femme soit la base essentielle du

jugement porté sur elle et revendique la sexualité comme élément

naturel de la vie d’une femme : tant pis pour sa virginité. Elle

répond en cela à Wu Ying et à sa « Rebelle » (《女叛徒》)

de 1939 : mais il est vrai qu’elle paie sa liberté en mourant

des suites d’une tentative d’avortement.

|

En 1944, « Crabe » (Xie《蟹》)

est une nouvelle "moyenne" semi-autobiographique sur

la désintégration d’une famille traditionnelle,

autre thème cher aux écrivains du 4 mai que l’on

retrouve chez

Lao She ou

Ba Jin.

Outre les nouvelles, Mei Niang a aussi commencé à

écrire deux romans qui traitent de la recherche par

des femmes de la sécurité et de l’amour dans leurs

relations avec les hommes : « Fleurs de lotus

épanouies dans la nuit » (Ye hehua kai

《夜荷花开》)

et « Humbles épouses » (Xiao furen

《小夫人》).

Mais ils sont restés inachevés.

Mei Niang dépeint avec une note de tristesse la vie

des Chinoises dans les zones occupées par les

Japonais pendant la guerre, dans une atmosphère de

domination semi-coloniale des élites locales par

l’occupant avec des conséquences pour les femmes, en

termes de préjugés et d’asservissement à l’autorité

patriarcale. Ecrits à la seconde personne, ses

textes donnent une voix particulière à l’expression

des sentiments féminins, entre |

|

Mei Niang avec sa collègue Lei Yan 雷妍

lors de la réunion du prix littéraire du

Grande Est asiatique à Nankin

en 1944 |

émotion et

douleur. Ce n’est pas de l’auto-narration, plutôt un

dialogue avec ses personnages.

Vie tourmentée

|

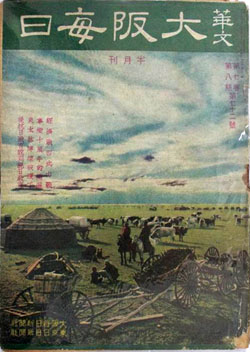

Le Journal d’Osaka (octobre 1941) |

|

En 1942, Mei Niang déménage à Pékin avec Liu

Longguang et elle est embauchée comme rédactrice par

la Revue des femmes (Funü zazhi

《妇女杂志》).

Liu Longguang travaille de son côté au comité de

rédaction d’un journal japonais, le Journal

chinois d’Osaka (《华文大阪每日》).

En 1945, ils reviennent dans le nord-est, puis en

1948 vont à Shanghai et de là à Taiwan. En 1949,

cependant, Liu Longguang meurt au cours d’un voyage

en mer : son bateau fait naufrage. Mei Niang se

retrouve seule, enceinte, avec deux petites filles.

Elle revient en Chine continentale et travaille

pendant deux ans comme professeure de chinois. En

1951, elle est embauchée par le ministère de

l’Agriculture et affectée à leur studio de cinéma,

le Studio de l’Agriculture (农业电影制片厂).

Elle publie aussi des albums pour enfants. |

|

Malheureusement, comme la plupart de ses consœurs

ayant vécu dans les zones sous occupation japonaise,

elle est bientôt condamnée comme traître à la patrie

(hanjian

汉奸)

et, en 1957, comme droitiste. En ce sens, là encore,

son sort est à rapprocher de celui de Zhang Ailing

qui a elle aussi été condamnée comme traître pour

ses activités sous l’occupation japonaise de

Shanghai et ses relatons avec le gouvernement de

Nankin. Mais Zhang Ailing est alors aux Etats-Unis.

Mei Niang, elle, est en Chine : il lui est interdit

d’écrire et elle est envoyée en rééducation dans une

|

|

En 1962 Mei Niang (au centre) avec

son fils Sun Xiang 孙翔 et sa fille Liu

Qing 柳青 |

ferme dans le district de

Changping (昌平区)

près de Pékin. Elle met sa fille cadette dans un foyer pour

enfants en pensant qu’elle y sera plus en sécurité, mais

l’enfant y meurt peu de temps plus tard, faute d’attention

et de soins. Sa fille aînée et son fils restent chez eux,

mais son fils meurt d’hépatite en 1972.

Réhabilitation et redécouverte

|

Recueil de nouvelles et essais (1997) |

|

En 1978, elle est réhabilitée et revient travailler

dans le studio de l’Agriculture. Cependant, pendant

longtemps, aucun de ses collègues ne saura qui elle

est. Il faudra encore une dizaine d’années pour que

quelques chercheurs redécouvrent son œuvre et

qu’elle redevienne peu à peu connue dans les cercles

littéraires.

Son œuvre, comme celle de ses consœurs du Manchukuo,

est à réévaluer et repenser comme critique, et

critique de l’intérieur, du système colonial mis en

place par les Japonais. C’est comme à Shanghai :

l’analogie est claire si l’on se réfère à l’ouvrage

précurseur de Poshek Fu revisitant ce qu’il était

courant d’appeler « la littérature sous l’occupation

ennemie » (沦陷文学) :

Passivity, Resistance and Collaboration :

Intellectual Choices in Occupied Shanghai,

1937-1945

.

Un parallèle analogue pourrait être fait avec Taiwan

où la littérature sous l’occupation japonaise a

|

longtemps été condamnée comme

« littérature asservissante » (nulihua

de wenxue

奴隶化的文学).

|

Mais, dans

le cas des écrivaines du Manchukuo, cette critique

est subjective : la critique du pouvoir colonial

japonais rejoint et sous-tend celle du système

patriarcal ainsi que l’idéal d’émancipation

féminine, tous deux influencés par les idées du

mouvement du 4 mai.

Cette critique a des échos au Japon même où un débat

a fait rage sur le statut de la femme après

l’apparition dans la presse, dans les années 1910,

du terme de « femmes nouvelles » (atarashii onna).

Mais les critiques contre ces « femmes nouvelles »

au Japon étaient aussi bien dirigées contre leurs

homologues en Chine. La femme émancipée chinoise

était un danger pour l’instauration des « belles

mœurs » des femmes japonaises

qui allait de pair avec l’acceptation du système

colonial.

Dès le début des années 1940, Mei Niang a tout

spécialement critiqué le système éducatif japonais

mis en place dans le Manchukuo. Outre des classes de

japonais, |

|

L’offrande du crépuscule (1997) |

il

comportait pour les filles des cours d’étiquette, d’hygiène,

de nettoyage et de blanchissage afin de former d’excellentes

domestiques et maîtresses de maison. Dans les écoles d’Etat,

le cœur du programme était constitué des classiques

confucéens, comme dans la Chine républicaine au même moment.

A la fin de leur cursus, les filles étaient encouragées à

« revenir à la cuisine » (走回厨房)

ou à choisir des emplois dans l’enseignement ou la garde des

enfants. Mei Niang a explicitement condamné la nature

restrictive de l’éducation des filles ainsi conçue,

enseignant, comme dans la société traditionnelle chinoise,

l’obéissance, la docilité et la soumission.

|

Mei Niang en 2010 |

|

C’est donc, en fait, le rejet de l’autocratie

impérialiste japonaise, liée à la défense du

patriarcat comme « voie royale » (王道),

qui a nourri dans l’ancienne Mandchourie une

littérature féminine chinoise extrêmement vivante,

avant d’être longtemps étouffée. En fait, les œuvres

de ces écrivaines témoignent de la persistance de la

critique de la vie sous l’occupation japonaise,

malgré l’instauration en février 1941 d’une censure

– appelée « Les huit interdictions » (八不)

– qui n’a, fort heureusement jamais été strictement

appliquée. Il n’est pas anodin de remarquer que les

grands écrivains de cette période 1937-1945 au

Manchukuo sont uniquement … des écrivaines

.

Mei Niang a été graduellement redécouverte. En août

2005, elle publie un dernier ouvrage, « Œuvres

récentes et lettres de Mei Niang » (《梅娘近作及书简》),

dans lequel sont compilés 60 essais et 88 lettres

traitant d’écrivains et de sujets littéraires.

|

Elle est décédée en mai 2013, à l’âge de 93 ans.

Traduction en anglais

Mei Niang’s Long Lost First Writings, Young Lady’s Collection,

by Norman Smith, Routledge, 2023.

Traduction

d’un recueil intitulé Xiaojie ji (《小姐集》)

publié en 1936 alors que Mei Niang n’avait que 19 ans. Longtemps

considéré comme perdu, il a été redécouvert en 2019.

https://u.osu.edu/mclc/2023/08/05/mei-niangs-long-lost-writings/

A lire en complément

Disrupting Narratives: Chinese Women Writers and the Japanese

Cultural Agenda in Manchuria,

1936-1945, Norman Smith,

Modern China,

Vol. 30, No. 3 (July 2004), pp. 295-325

A lire en ligne :

https://www.jstor.org/stable/3181312?seq=1#metadata_info_tab_contents

En analysant les vies, les carrières et l’héritage littéraire de

sept des principales écrivaines chinoises du nord-est chinois

pendant la seconde période de l’occupation japonaise de la

Mandchourie*, cet article souligne les frustrations des femmes

vivant et travaillant au sein des institutions coloniales

japonaises dans la région. En butte à des politiques misogynes

fondées sur le principe « épouse vertueuses, bonnes mères » (xianqi

liangmu

贤妻良母)

renforçant les traditions patriarcales chinoises, elles ont dans

leurs écrits exposé l’aspiration des femmes à l’émancipation

sous l’influence des idéaux du 4 mai. Leur critique de la

politique socio-culturelle japonaise dans ce contexte est

aujourd’hui considérée comme un facteur ayant contribué à saper

les efforts des Japonais visant à couper les liens de la

Mandchourie avec le reste du pays.

* C’est-à-dire, outre Mei Niang, par ordre alphabétique :

Dan Di (1916-1995), Lan Ling (1918-2003), Wu Ying (1915-1961),

Yang Xu (1918- ), Zhu Ti (née en 1923) et Zhuo Di (1920-1976).

Toutes sept ont fait leurs études et ont fait carrière sous

l’occupation japonaise. Leur poids littéraire est attesté par

les neuf volumes de leurs œuvres publiées du temps du Manchukuo.

Mais elles ont été persécutées d’abord par les Japonais quand, à

partir de 1943, la nature subversive de leurs écrits a commencé

à être perçue…

|

|