Lu Wenfu « Nid

d’hommes »

陆文夫 《人之窝》

par Brigitte Duzan, 2

décembre 2019

|

Initialement paru dans

la revue « Le monde de la fiction » (《小说界》), « Nid

d’hommes » (Ren zhi wo 《人之窝》)

[1] est un

roman publié en 1995 par

Lu Wenfu (陆文夫)

[2]. C’était

douze ans après « Un Gastronome » (《美食家》), la

nouvelle qui l’a rendu célèbre et reste considérée

comme son œuvre la plus représentative. Cependant,

si cette nouvelle était une célébration relativement

optimiste et pleine d’humour de la culture raffinée

de Suzhou au lendemain de la Révolution culturelle

qui n’avait pu l’annihiler, « Nid d’hommes » est un

douloureux regard sur le passé récent qui a failli

anéantir la ville : le roman couvre la période

allant de la fin des années 1940 à la fin des années

1960, mais en sautant « les dix-sept années » entre

1949 et 1966, en prenant comme épicentre du récit la

vaste demeure de la famille Xu (许家大院子) dont le

dédale de cours forme le cadre de vie des

personnages et dont la décadence progressive est

l’image de celle de la ville. |

|

Ren zhi wo, édition 1995 |

Le récit est divisé en deux parties, avant 1949 et de 1966

jusqu’au grand départ des citadins pour la campagne trois

ans plus tard. Au début, la vieille demeure délabrée sort

peu à peu de son atonie quand une bande de jeunes, étudiants

et artistes, invités par leur ami Xu Dawei (许达伟), unique

héritier de la famille, viennent s’installer dans une cour

du logis vidée de l’un de ses occupants.

Le roman dépeint la vie remuante de ces jeunes dans

l’immense demeure dont les innombrables cours sont peuplées

d’anciens protégés du pater familias qui s’accrochent à

leurs mètres carrés en essayant de rogner sur ceux du voisin

dans une tentative désespérée d’agrandir son espace vital.

C’est une sorte de cour des miracles, un monde clos où

rumeurs et intrigues vont bon train et où ne parviennent

qu’étouffées les nouvelles de l’approche de l’armée

communiste : nous sommes en pleine guerre civile, et Lu

Wenfu se plaît à décrire avec un humour cinglant la

corruption et l’insouciance des cadres du Guomingdang qui

mènent une vie de luxe et de plaisir, au bord de l’abîme.

Dans ce contexte, les huit étudiants et artistes font figure

de dangereux communistes, partageant, selon la rumeur,

femmes et logis. Ce qui les inquiète le plus, cependant, ce

sont leurs histoires d’amour. Lu Wenfu semble s’amuser à une

satire bien enlevée des romans dits

« de papillons et canards mandarins »

en vogue à la fin des Qing.

|

Nid d’hommes, traduction française

(Points 2004) |

|

Mais le thème principal

du roman est la recherche de logement dans un

contexte où il était difficile pour les familles de

se loger – problème primordial souligné par le titre

du chapitre 20 : « D’abord avoir un palais doré »

(先有黄金屋).

C’est ce problème du logement qui suscite les plus

vifs conflits dans la vieille demeure des Xu où se

sont installées diverses familles, au départ

recueillies par bonté d’âme par le patriarche

disparu. L’arrivée des étudiants, réquisitionnant

quelques pièces libérées par l’arrestation d’un «

espion », provoque un regain de tension. Chacun

trame en secret quelque manigance pour parvenir à

mettre la main sur une pièce supplémentaire en

cherchant des appuis ici et là, mais tout en gardant

une grande prudence car on ne sait pas qui va

l’emporter, des Nationalistes et des Communistes, et

ce que le proche avenir réserve.

C’est ce même problème du logement que l’on retrouve

dans la deuxième partie du roman comme source de

manigances et de conflits démultipliés par la crise

causée par la croissance démographique. |

Au niveau stylistique, le roman garde des traces des traits

caractéristiques du roman classique dit « à chapitres » (huí

回), qui attestent de l’évolution du genre à partir de l’art

des conteurs. Comme pour une soirée de conteur, le chapitre

commence par un résumé de ce qui va suivre (limité ici à la

tête de chapitre) et se termine par une phrase ou deux

annonçant la séance suivante et la suite de l’histoire, et

invitant les spectateurs à revenir (huí 回).

A la fin du chapitre 23, par exemple, Wan Qingtian vient de

s’entretenir avec Fei Tingmei des problèmes de l’avenir du

Jardin des Xu, elle lui demande quelle est la solution. Il

n’y en a pas (没有办法), lui répond-il… mais Lu Wenfu termine

par la phrase :

万青田嘴里说没办法,心里的办法却在逐步地完善。

Wan Qingtian prétendait qu’il n’y avait pas de solution,

mais en lui-même la solution était pourtant bel et bien en

train de prendre forme peu à peu.

Le conteur aurait sans doute ajouté : revenez demain, je

vous dirai comment… le récit ménage le suspense.

C’est un texte d’une telle richesse qu’il mérite quelques

éclaircissements et commentaires. Après un aperçu des

personnages, il est intéressant de se pencher sur certains

termes et expressions, et relever tout au long des pages ce

qu’on peut trouver comme références littéraires, poétiques

et musicales qui contribuent à créer l’atmosphère et le

cadre, soulignés aussi par quelques références historiques.

A/ Les

personnages

• Les cinq habitants de la vieille demeure de la famille

Xu (chap. 1, 2 et 3)

Xu Dawei (许达伟), le jeune maître (许家大少爷), dernier héritier

Fei Tingmei (费亭美), sa mère, épouse de Xu Chunwei (许春葳), 3ème

fils de la famille Xu, parti à l’étranger

Wan Qingtian (万青田), dit Troisième oncle (三舅), majordome et

comptable de la famille (许家的总管兼帐房), surnommé Wan le voyou

(万青皮) (voir vocabulaire)

Gao Xiaoti (高孝悌), ami de Xu Dawei, dit Petit frère (小弟), le

narrateur

La mère Hu (胡妈), la vieille domestique de la famille

• Les six amis de Xu Dawei, outre le narrateur,

quatre étudiants, deux collégiens (chap. 4 et 5)

Zhu Pin (朱品), peintre, étudiant aux Beaux-arts,

Xu Yong et Luo Fei (徐永和罗非), étudiants en chimie et physique

(读化学,物理)

Ma Haixi (马海西)

Shi Zhaofeng (史兆丰) et Zhang Nankui (张南奎)

• Les femmes

A Mei (阿妹), nièce de la mère Hu, embauchée par Xu Dawei

(chap. 7 : 乡下的阿妹)

Et accessoirement (chap. 27) : sa belle-mère et son homme de

main A Zhuang (阿戆) [3],

ainsi que le petit mari atteint de bilharziose qui lui est

promis, seulement désigné par « le petit homme au gros

ventre » (半桩子的小男人).

Luo Li (罗莉), sœur cadette de Luo Fei

[4],

Liu Mei (柳梅), jeune veuve habitante du n° 6 (chap. 9 et 11),

ancienne concubine de Jia Boqi (贾伯期), frère de Xu Chunwei

donné à la famille Jia pour qu’elle ait un héritier.

L’épouse de Jia Boqi (chap. 28).

• Les habitants hébergés dans la vieille maison

(chap. 8-10)

- Jiang Renshan (蒋仞山), ancien habitant du n° 4, accusé de

trahison et incarcéré

- La « Grosse Belle-Sœur » du n° 2 (住在二号门里的胖阿嫂), belle-sœur

de personne, surnom tiré de l’expression en dialecte de

Suzhou ou de Shanghai : une sorte de poissarde dévoyée (“白相人嫂嫂”),

de son vrai nom Orchidée blanche (白兰花) – épouse de Geng

Longbiao (耿龙彪) qui avait sauvé la vie du vieux maître de

maison, d’où hébergé au n’° 2 pour surveiller la sœur du

maître, veuve vivant à l’étage, dite « la vieille bouddhiste

» (老佛婆)

- Grande Cui et Petite Cui (大翠,小翠), filles de la Grosse

Belle-Sœur, prostituées comme elle.

- Awu, vendeur de pastèques (卖西瓜的阿五), habitant dans la

cuisine du n°1

- Wu Zikuan (吴子宽), habitant du n° 3, dans sa jeunesse poète

et fondateur avec Xu Chunwei du Cercle poétique de la Pluie

céleste (“天雨诗社”), proche du Guomingdang et de Li Shaobo

(李少波), lieutenant-colonel nationaliste, officiers des

renseignements militaires, libertin et opportuniste

- Xu Yiming (许逸名), oncle de Xu Dawei, opiomane invétéré

(百无一用的鸦片鬼), habitant du n° 3.

- Monsieur Wang (王先生), nommé Wang Zhiyi (王知一) (chap. 29),

auteur du « Miroir universel de l’océan des désirs »

(《欲海通鉴》), et Zhu Yi (朱益), dit le vieux Zhu (朱老头), habitants

du n’° 5, l’un écrivain et violoniste, l’autre brocanteur

- Jiaojiao (姣姣) [5],

fille de Monsieur Wang.

• Deuxième partie, nouveaux personnages

- Wang Yongfu (汪永富), un chef de rebelles (黑头头 : noir,

couleur des gangs de la pègre), surnommé Petit Teigneux

(小瘌痢) (voir présentation chapitre 3)

- Tao Jingen (陶金根), le maître de la boutique de galettes qui

a recueilli Wang Yongfu.

- Tao Lingdi (陶伶娣), sa fille.

- Xu Liang (许亮) et Xu Ming (许明), les fils de Xu Dawei et Liu

Mei.

- Lin Awu (林阿五), l’ancien vendeur de pastèques devenu

responsable du comité de quartier.

- Wang Yushu (王玉树), fille de Wang Zhiyi, la petite Jiaojiao

devenue activiste.

- son ami Zhao Xiaoshan (赵晓山), le « lettré » de la fabrique

de quincaillerie.

- Jin Leshan (金乐山), descendant de la famille Jin et héritier

de sa fabuleuse collection de livres anciens

- Niangniang (娘娘), fille d’un peintre demeurée vieille

fille, et détentrice d’une précieuse collection de peinture.

(Les deux collections sont sauvées par le vieux Zhu, mais

les deux croyant avoir été victimes des Gardes rouges, se

suicident)

- You Jin (尤金), secrétaire de Xia Hailian (夏海连书记),

secrétaire du Parti.

- Chu Fang (褚芳), épouse de Xia Hailian.

- Tong Yun (童芸), épouse restée à Suzhou de Wu Zikuan, parti

à Hong Kong à la veille de la Libération.

B/ Vocabulaire

a) Note sur Wuxi (chapitre 10)

|

Vers la fin du

chapitre, monsieur Wang demande qui pouvait bien

être ce vieux chanteur aveugle obligé de vendre son

violon.

“唏,英雄末路是不会留下姓名的,听口音好像是无锡。”

Ah [lui répond le vieux Zhu avec un soupir], dans

une situation sans issue, le héros ne laisse pas son

nom, mais à son accent il m’a semblé être de Wuxi.

Il s’agit d’une ville du Jiangsu, |

|

La vieille ville de Wuxi |

au bord du lac Taihu. à l’ouest

de Suzhou, et comme cette dernière, ville de canaux. Son

nom, à l’origine, vient des mines d’étain (xī 锡)

qu’il y avait tout autour : la ville s’appelait Youxi (有锡),

qui a de l’étain. Puis les gisements se sont épuisés, vers

25 après J.C. La ville est alors devenue Wuxi (wúxī

无锡) : qui n’a plus d’étain.

On y parle le dialecte de Wuxi, du groupe des dialectes de

Taihu de la langue wu (吴语).

b) Note sur

báixiāng rén

c) Autres notes de vocabulaire

- Un amour pur : « non dilué » (titre du chap. 12) : 不搀水的爱情

搀水 chānshuǐ diluer (搀/攙 chān mélanger, sens

dérivé dénaturer, frelater = 搀假 chānjiǎ)

|

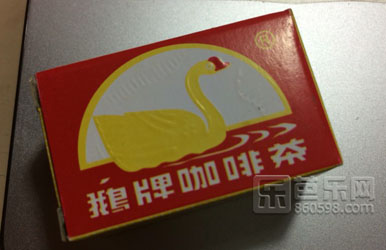

- Sucre au café

Dans ce chapitre, Ma Haixi reçoit la visite du

narrateur et se voit obligé de lui offrir quelque

chose à boire ; on aurait attendu du thé, mais non :

只好从抽屉里摸出一包鹅牌咖啡糖来…

Il fut bien obligé de sortir de son tiroir un sachet

de « sucre au café de la marque Oie sauvage »…

C’est une rareté dans le contexte de la fin des

années 1940 à Shanghai et |

|

Les sachets de sucre parfumé au café

|

Suzhou. Cela s’appelait en fait

« thé de café » (咖啡茶). On en fabriquait encore en 2017 à

Sanming dans le Fujian (福建三明). C’étaient des sachets de

sucre parfumés au café vendus dans un boîte décorée d’une

oie sauvage

[Le café a été introduit par des missionnaires au Yunnan à

la fin du 19e siècle, mais la production ne s’est vraiment

développée qu’à la fin des années 1980, avec l’aide de la

Banque mondiale. Il est cultivé au Yunnan, dans les mêmes

zones de production que le thé : on a du café Pu’er (普洱咖啡)

comme on a du thé Pu’er (普洱茶). Mais maintenant on a aussi

Starbucks (星巴克), depuis 1999].

- Chapitre 14 : 青皮 qīngpí voyou, surnom de Wan Qingtian

(万青田), jeu de mots sur son prénom.

青皮 qīngpí : peau verte, à l’origine peau d’orange pas encore

mûre, utilisée en médecine traditionnelle depuis la dynastie

des Song ; l’expression désigne les voyous dans le dialecte

de Tianjin comme dans le dialecte de Shanghai. Une

explication (humoristique) est que ces vauriens se rasaient

la tête, et que les poux donnaient à leur crâne une couleur

verdâtre….

2ème partie

- chap. 2 : accomplir les préliminaires

[6]

Avant le dîner, on lisait des citations du président Mao ;

on appelait cela « accomplir les préliminaires » : zuò "

shǒuxiān" (做“首先”) et, ironise Lu Wenfu, c’était

semblable au bénédicité chez les chrétiens.

- chap. 3 : couple éphémère, ou discret, comme la rosée

(lùshuǐ fūqī 露水夫妻)

[7]: sans mariage officiel

- chap. 20/22 : problèmes d’antécédents, bonne origine de

classe

[汪永富]第一次尝到了所谓“历史问题”的滋味,这和无期徒刑是差不多的…

Pour la première fois, Wang Yongfu éprouva ce que

signifiait « avoir des problèmes d’antécédents », c’était à

peu près comme la prison à perpétuité.

Le sort de chacun était conditionné par son histoire

familiale (c’est le sens ici de lìshǐ 历史). Le plus

important était d’avoir une bonne origine de classe (成份).

Voir chapitre 22 :

因此,那些成份好而又没有文化的人,像阿妹这样的人犹如穿了钢盔铁甲,是刀枪不入的。

Ainsi, tous ceux qui, comme A Mei, avaient une bonne

origine de classe et en outre étaient incultes, ils étaient

comme protégés par une armure, rien ne pouvait les

atteindre.

|

- chap. 22 : le titre,

yīyán jiǔdǐng 一言九鼎, est un chengyu qui

dénote l’intégrité.

Il signifie : une parole qui vaut neuf tripodes,

c’est-à-dire une parole qui a énormément de poids.

Les tripodes de bronze, dans l’antiquité chinoise,

étaient symboles de puissance. Les plus célèbres

sont les neuf tripodes qui auraient été fondus par

Yu le Grand (大禹), de la dynastie plus |

|

Une parole de poids (et n’en avoir

qu’une) |

ou moins mythique des Xia (夏朝),

comme symboles des neuf provinces qu’il venait de créer.

C/ Coutumes et

traditions

Chap. 13 : Grand frère, petite sœur : Zhu Ping et A

Mei (阿哥与阿妹)

1. Portraits funéraires

…那年代的照相技术很落后,死人的遗像都是在小照片上用九宫格放大成木炭画,有十二吋、二十四吋、三十六吋不等,一吋一个价钱。老人们都相信画像,不相信照片,认为照片会发黄,保存期不长,因此有些落拓的画家或会涂几笔的人就以此为业,生意还是不错的。

A l’époque, l’art photographique n’était pas encore très

développé. Les portraits des défunts étaient des dessins au

fusain à partir de petites photos agrandies en utilisant la

technique du quadrillage en neuf cases, le prix variant

selon la taille. Les personnes âgées se fiaient aux

tableaux, non aux photos, car elles trouvaient que celles-ci

jaunissaient avec le temps, et donc qu’on ne pouvait les

conserver longtemps. C’est ainsi que des peintres dans le

besoin ou des gens capables de croquer un portrait en

quelques traits de pinceaux en avaient fait leur métier, et

ce commerce marchait pas mal.

胡妈[…]也是按照习俗,过了五十就备棺木,做寿衣,[….] 她的寿衣、寿材都做好了,就差一张遗像还没有备齐…

Passé la cinquantaine, conformément à la coutume, la mère

Hu … s’était fait faire un cercueil et des vêtements

funéraires. [….] Et maintenant que ces préparatifs étaient

terminés, qu’elle avait et les vêtements et le cercueil, il

lui manquait un portrait…

2. Coutumes vestimentaires

她家乡的习俗很特别,女人在夏天要么就是光膀子,已婚的妇女可以不穿上衣。上街、出客可就复杂了,上四下三,要穿七件,手里还要撑一把洋伞。撑洋伞主要的不是为了遮太阳,而是为了挡视线、因为在田岸上踏水车的男人大都光赤条条,女人从他们的面前走过时只好用洋伞挡住视线,装作没有看见。

Les coutumes de chez elle étaient très spéciales. En été,

les femmes restaient parfois torse nu, les femmes mariées

pouvant ne pas mettre de haut chez elle. Mais, si elles

sortaient dans la rue ou recevaient des invités, c’était une

autre affaire : il leur fallait mettre quatre vêtements en

haut et trois en bas, soit sept au total, et qui plus est se

munir d’une ombrelle à la mode occidentale, non pour se

protéger du soleil, mais pour masquer son champ de vision,

car les paysans qui actionnaient les norias dans les champs

étaient tous nus comme des vers ; quand une femme passait

devant eux, elle n’avait donc d’autre alternative que de se

cacher derrière son ombrelle en prétendant ne rien voir.

D/ Références

littéraires, poétiques et musicales

Les références, musicales en particulier, sont essentielles

pour évoquer l’atmosphère de l’époque.

- Chapitre 15 : 城头明月光 Clair de lune sur la ville

Titre calqué sur le premier vers de l’un des plus

célèbres poèmes de Li Bai (李白), in poème sur la

nostalgie du pays natal :

Pensées par une nuit paisible 《静夜思》

床前明月光 chuāng qián mingyuè guāng devant mon lit

brille la lune

疑是地上霜 yíshì dìshàng shuang

dehors la terre gèle sans doute

举头望明月 jǔ tóu wàng mingyuè

levant la tête je vois le clair de lune

低头思故乡 dī tóu sī gùxiāng

et la baissant pense à mon vieux pays

|

Pritnemps dans une petite ville,

promenade sur les murailles de la

ville |

|

Ce poème de Li Bai

évoqué par le titre donne le ton à ce chapitre dans

lequel Lu Wenfu évoque la vieille ville de Suzhou,

ses ruelles et ses anciennes murailles. La

description de celles-ci, désertes et désolées,

évoque par ailleurs celles du célèbre film «

Printemps dans une petite ville » (《小城之春》),

chef-d’œuvre de Fei Mu (费穆) sorti en 1948

[8], dont

l’histoire se passe justement à la même époque que

la première partie du roman de Lu Wenfu, dans les

années qui suivent la fin de la guerre ; on est même

étonné de voir à quel point la description de Lu

Wenfu correspond au film : |

那时候,苏州的人本来就少,最少的地方还不是偏僻的小巷,而是在城墙上,那里简直是个无人之处,是谈恋爱的理想的场所。…

A l’époque, Suzhou comptait en fait peu d’habitants, mais

les endroits où il y avait le moins de monde n’étaient pas

les petites ruelles isolées, mais les murailles de la ville

; totalement désertes, elles offraient un lieu idéal de

rendez-vous pour les amoureux. …

[转过沧浪亭]便是大片的农田和菜地,…有一条弯弯曲曲的小路通到城墙上面。谈恋爱的人真是不畏艰险,这条小路是十分难走的。情侣们也许正是喜爱这样的路,他们可以相互搀扶着,相互搂抱着慢慢地向前。也许会有笑声,也许默默无言…

[après le pavillon…] on se retrouvait dans une vaste étendue

de champs et de potagers … un petit chemin sinueux montait

jusqu’au sommet de la muraille. Les amoureux n’avaient

vraiment pas peur de la difficulté, car le chemin n’était

pas aisément praticable. Mais c’était peut-être justement ce

qu’ils aimaient, ce genre de sentier où ils pouvaient

avancer lentement appuyés l’un sur l’autre, voire enlacés,

en riant ou en silence…

Chapitre 18

1. Allusion au film Yi jiang chunshui xiang dong liu

(《一江春水向东流》) connu en français sous le titre « Les Larmes

du Yangzi » [9].

Il s’agit d’un film en deux parties, coréalisé par Cai

Chunsheng (蔡楚生) et Zheng Junli (郑君里). Sorti en 1947, c’est

l’un des films les plus célèbres de l’après-guerre, ce qui

permet de dater le récit de Lu Wenfu.

- Le slogan de la jeunesse engagée dans les milices à

Chongqing pendant la guerre :

‘一寸山河一寸血,十万青年十万军’

Un pouce de territoire un pouce de sang, cent mille jeunes

cent mille troupes

2. L’air que fredonne Xu Dawei en rejoignant ses amis

[10]: « Penser à

toi toujours », (sìjì xiāngsī 《四季相思》), célèbre

chanson popularisée par Zhou Xuan (周璇)

[11]. Autre version

de « La chanson des quatre saisons » (sìjì gē 四季歌) du

film de 1937 « Les Anges du boulevard » (《马路天使》) de Yuan

Muzhi (袁牧之) [12].

Interprétation moderne (avec paroles en sous-titrage) :

https://www.youtube.com/watch?v=dCSHJU8QFD0

3. Références littéraires :

Alors que le groupe d’amis cherche comment faire comprendre

à Luo

Li les dangers qu’elle court avec Li Shaobo, Lu Wenfu fait

dire au narrateur :

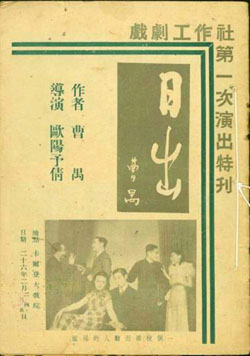

好像罗莉已经是命在旦夕。我还想起了《日出》里的陈白露,《啼笑因缘》里的沈凤喜,就是想不出怎样才能使罗莉明白她自身的危险。

Le destin de Luo Li semblait déjà scellé. Cela m’a fait

penser à Chen Bailu dans « Le Soleil se lève », et à Shen

Fengxi dans « Un destin entre rires et larmes »

|

« Le Soleil se lève

» (《日出》) est une célèbre pièce de théâtre parlé

du grand dramaturge Cao Yu (曹禺), publiée en 1936. La

pièce offre une vision kaléidoscopique de la société

shanghaïenne autour du personnage de Chen Bailu,

courtisane de haut vol au centre de la vie nocturne

d’un hôtel ; Cao Yu en fait un personnage

emblématique de l’exploitation des femmes et des

faibles dans l’ancienne société. La pièce a été

inspirée au dramaturge par le suicide de l’actrice

Ruan Lingyu (阮玲玉) en mai 1935

[13].

« Un destin entre rires et larmes » (《啼笑因缘》)

est un roman de

Zhang Henshui (张恨水)

publié en 1930, caractéristique d’un genre très

populaire d’histoires d’amour reprenant le thème des

amours contrariées entre lettrés et jeunes beautés.

Dans les années 1920,

un jeune garçon nommé Fan Jiashu (樊家树), se rend à

Beiping pour entrer à l’université et tombe amoureux

d’une jeune chanteuse très belle rencontrée |

|

Le Soleil se lève, affiche

de la première mise en scène |

dans la rue, Shen Fengxi

(沈凤喜) ; mais elle est vendue à un seigneur de guerre qui la

maltraite et elle en devient folle. Sur ces entrefaites,

Jiashu rencontre une autre jeune femme qui lui ressemble

étrangement, mais qui est riche. Le roman s’achève sur leur

union.

Le roman a été adapté de nombreuses fois à l’opéra, au

cinéma et à la télévision ; le personnage de Shen Fengxi est

devenu emblématique de la condition féminine dans l’ancienne

société.

4. Autre chanson évoquée dans ce chapitre, quelques

lignes plus bas : Ma Haixi prétend pouvoir convaincre Luo Li

de cesser sa liaison avec Li Shaobo s’il réussit à avoir une

conversation de deux heures avec elle. Mais comment faire ?

这两个钟头怎么争取呢,我们不能去拦吉普车,也不能站在枪口下去唱《爱的波折》。

Comment obtenir ces deux heures ? on ne pouvait pas

arrêter la jeep et rester planté à chanter « Les heurs et

malheurs de l’amour » devant une rangée de fusils.

Il s’agit d’une autre célèbre chanson, interprétée par deux

stars du cinéma de Hong Kong, Li Lihua (李丽华)

[14] et Yan Hua (严华)

; c’est un dialogue (elle : on me dit – lui : on te dit quoi

? – elle : que tu as eu d’autres amours avant moi – lui :

qui a dit ça ? etc.)

Enregistrement de 1941

https://www.youtube.com/watch?v=mNPy8_lbfbc

5. « Les Trois sourires » et le pingtan

Dans ce chapitre (3ème paragraphe), à la recherche de Luo

Li, Ma Haixi se propose d’aller écumer toutes les salles de

spectacle de Pékin, et en particulier celles où se

produisent les conteurs relatant « Les Trois sourires »

(书场里正在说《三笑》).

L’histoire des « Trois sourires » est une histoire d’amour

entre un lettré, Tang Bohu (唐伯虎) et une jolie servante, Qiu

Xiang (秋香), que Tang Bohu finit par approcher après diverses

manœuvres qui lui ont valu « trois sourires » enchanteurs.

Il s’agit à l’origine d’une pièce de théâtre de la période

Yuan, puis l’histoire a été adaptée à l’opéra, et ces opéras

adaptés au cinéma, dont

- à Hong Kong en 1964, par Li Pingqian (李萍倩) ,

- à Hong Kong encore en 1969 par Yue Feng (岳枫) – c’est l’un

des derniers grands films d’opéras huangmei diao

(黄梅调) produits par la Shaw Brothers dans les années 1960

[16].

Trois sourires (extrait du film de 1969)

https://www.youtube.com/watch?v=8rpaEUpWKYY

Lu Wenfu, cependant, se réfère ici à une autre tradition de

Suzhou, le pingtan (评弹), forme de « parler

chanter » ou shuochang (说唱) qui remonte à la dynastie

des Song ; c’est une sorte de narration habituellement

rythmée aux claquettes ou ban (板) et parfois accompagnée par

un instrument à corde (ou deux ) comme le pipa.

« Trois sourires » conté en pingtan (1ère partie)

https://www.youtube.com/watch?v=NFeeu_tr2ko

Chapitre 20

1. Lu Wenfu fait allusion à deux chansons fredonnées

par l’étudiant Xu Yong :

他最近参加了一个乐团,到处去演奏,还在暗中唱什么《古怪歌》和《山那边呀好地方》。那《古怪歌》是嘲讽国民党地区的,说是只许“狗”咬人,不许人打“狗”。《山那边呀好地方》是对共产党地区的一种向往,说那里是无穷富之分,人人凭劳动吃饭、织布穿衣,是大鲤鱼满池塘,年年不会闹饥荒。死读书的徐永从音乐走向社会了,他对山那边有着许多美好的想象。

Il venait d’entrer dans un groupe musical qui donnait des

représentations un peu partout et il chantait en cachette

des chansons du genre « Chanson de l’étrange » et

« Là-bas dans les montagnes, ah que c’est bien ! ». La

première était une satire des zones contrôlées par le

Guomingdang, disant qu’on y laissait « les chiens » mordre

les gens, mais qu’on ne permettait pas aux gens de battre «

les chiens ». L’autre exprimait au contraire le désir

d’aller vivre dans les régions contrôlées par les

Communistes, car on disait qu’on connaissait là un bonheur

sans fin, que la nourriture et les vêtements étaient

attribués en fonction du travail fourni, qu’il y avait

abondance de carpes dans les étangs et qu’on n’y souffrait

pas de faim. C’est la musique qui rapprochait de la société

cet étudiant toujours pongé dans ses livres, et qui faisait

naître en lui des images idylliques de ces régions

montagneuses.

Lu Wenfu offre là une remarque ironique, mais profonde, sur

la valeur évocatrice de la musique et de son rôle essentiel

comme support de l’idéologie.

« Chanson de l’étrange » 《古怪歌》est aussi la chanson

qui accompagne le générique final du film de 1997 « Les

Bureaucrates » (《官场现形记》) adapté du roman éponyme de

l’écrivain de la fin des Qing Li Baojia (李宝嘉) : c’est le

type de thème repris à différentes époques pour critiquer

des régimes différents mais semblables dans le fond) :

Chanson de l’étrange

https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NTkyMzA4.html?refer=seo_operation.liuxiao.liux_

00003311_3000_QfMVj2_19042900&debug=flv

« Là-bas dans les montagnes, ah que c’est bien ! »

《山那边呀好地方》date de 1947. Les paroles sont de Wu Zongxi (吴宗锡),

écrivain de Suzhou connu pour ses pièces de pingtan. Il

venait juste, alors, de sortir de l’université.

Lu Wenfu renvoie à l’expression et à son origine dans la

chanson au chapitre 24, quand il est question de Luo Li :

Shi Zhuofeng explique à Ma Haixi qu’il serait très simple de

l’enlever à Li Shaobo, il suffirait de franchir le Yangzi

(长江) [17] et

d’aller « là-bas dans les montagnes » ; Lu Wenfu précise

pour le lecteur qui a oublié :

那时候我们把解放区和共产党都称作“山那边”,那是从一首歌曲里引过来的。

L’expression « là-bas dans les montagnes » que nous

utilisions à l’époque pour désigner les régions libérées et

le Parti communiste venait d’une chanson…

2. Vers la fin de ce chapitre, les amis sont un peu éméchés,

et finissent la soirée en musique.

- Xu Yong sort son erhu pour interpréter « Belle nuit » (Liáng

xiāo《良宵》), air composé par le musicien Liu Tianhua

pour la soirée du Nouvel An en janvier 1928. Il est repris

dans le film « Liu Tianhua » (《刘天华》), sorti en 2000, qui est

un hommage au musicien disparu prématurément en 1932,

victime de la scarlatine.

Liáng xiāo dans le film Liu Tianhua

https://www.youtube.com/watch?v=NILb4iEwf3w

- Puis Xu Yong joue le chant « Les fleurs sont belles, la

lune est ronde » (《花好月圆》), sur des paroles de Fan Yanqiao

(范烟桥), autre écrivain de Suzhou – chanson, précise Lu Wenfu,

du film « L’Histoire du Pavillon de l’ouest » (Xixiang

ji《西厢记》). Adapté d’une célèbre pièce de théâtre de

l’époque yuan, le film est l’un des trésors du cinéma muet

chinois, réalisé en 1927 à Shanghai et miraculeusement

préservé jusqu’à aujourd’hui. Il est sorti en France, en

1928, sous le titre de « La Rose de Pushui » !

[18]

La chanson, interprétée par Zhou Xuan, enregistrement de

1940

https://www.bilibili.com/video/av973081/

(浮云散,明月照人来 les nuages se dissipent, la lune vient éclairer

le monde, etc. )

- Ils terminent la soirée en chantant « Vive l’amitié ! »

(《友谊万岁》)

生平良朋, Les bons amis dans la vie

岂能相忘, pourrait-on les oublier ?

别后能不怀想?… Même loin d’eux comment ne pas penser à eux ? ….

Lu Wenfu précise à la fin – par le biais du narrateur –

qu’il s’agit d’une chanson en vogue dont les paroles avaient

été écrites par Zhao Yuanren (赵元任) sur l’air, indique la

traduction en français, de « Ce n’est qu’un au revoir ».

Le titre chinois de la chanson (《魂断蓝桥》) est en fait une

référence à un film américain de 1940 : « Waterloo Bridge

», avec Vivien Leigh et Robert Taylor. C’est une

histoire d’amour pendant la Première guerre mondiale,

racontée en flashback, qui a eu un immense succès en Chine

comme au Japon à la fin des années 1940. Remake d’un film de

1931, sorti en France sous le titre « La Valse dans

l’ombre », le film est célèbre pour sa musique, qui a

été primée aux Oscars, et en particulier pour sa « Valse des

adieux » (« Farewell Waltz »), adaptée en valse à trois

temps d’une vieille chanson écossaise, Auld Lang Syne, dont

« Ce n’est qu’un au revoir » est une adaptation française.

Farewell Waltz, Waterloo Bridge

https://www.youtube.com/watch?v=qRfEKZUNl3A

Mais, en citant Zhao Yuanren, c’est encore une autre chanson

qu’évoque Lu Wenfu. En effet, si Zhao Yuanren (1892-1982)

est un linguiste, et poète, qui a fait des études aux

Etats-Unis et a apporté une importante contribution à

l’étude de la phonologie et de la grammaire chinoises, il

était aussi compositeur : l’une de ses chansons, « Dis-moi

comment ne pas penser à elle » (《教我如何不想她》), avec des paroles

de Liu Bannong (刘半农), autre grand linguiste chinois, est

devenue un vrai « tube » à la fin des années 1930 en Chine.

Liu Bannong était le frère aîné du musicologue et

compositeur Liu Tianhua…. ce même Liu Tianhua auquel Lu

Wenfu a indirectement rendu hommage quelques pages

auparavant [19].

Dis-moi comment ne pas penser à elle《教我如何不想她》

https://www.youtube.com/watch?v=UceaEkSnAGk

Chapitre 25

1. Le chapitre commence par un poème du poète des Tang

Bai Juyi (白居易) qui évoque l’atmosphère un peu triste :

une soirée où le ciel laisse penser qu’il va neiger (晚来天欲雪),

incitant à vouloir partager un verre avec l’ami lointain.

2. Puis, pour contrer le rêve de Luo Mei de partir aux

Etats-Unis, Xu Dawei en dénonce l’inanité en invoquant tout

ce qu’il y a à faire en Chine, qui est leur pays, la terre

de leurs ancêtres, contrairement à l’Amérique ; s’ils

partaient, lui dit-il, ils seraient réduits à

…天天吟咏:‘良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?’

…chanter tous les jours : « Où sont passés les jours

heureux, mon beau pays ? Dans quel jardin retrouver le

bonheur ? »

Il s’agit d’un extrait de l’un des poèmes de la pièce de

Tang Xianxu (汤显祖) « Le Pavillon aux pivoines » (Mudan

ting《牡丹亭》) et de son adaptation en opéra kunqu.

Promenade dans le jardin, le rêve interrompu《牡丹亭‧遊园惊梦.皂罗袍》

https://www.youtube.com/watch?v=DK_27SRDcDs

3. Le projet dès lors est d’aider à « l’éducation pour la

sauvegarde du pays », projets des grands éducateurs du

mouvement du 4 mai, dont deux sont cités ici : Ye Shentao

et Tao Xingzhi (叶圣陶和陶行知). C’était un idéal de vie

recluse à l’écart du monde, dit Lu Wenfu, comme dans la

chanson :

“你把花儿栽,我把鱼儿养,那样甜蜜的好时光……”

Tu plantes des fleurs, j’élève des poissons, et ainsi

quels doux moments…

C’est le pastiche (ironique) d’une autre chanson de Li Lihua

(李丽华) qui évoque le souvenir des jours passés :

“你把琴儿弹, 我把歌儿唱, 那样甜蜜的好时光…”

Tu jouais du guqin, moi je chantais, quels doux moments

avons-nous ainsi passés…

2ème partie, chapitre 18 : le père du roman policier

chinois

Dans un long article, You Jin dénonce les anciens « frères

jurés » du Jardin comme des espions du Guomingdang ; or cet

article fit sensation dans tout Suzhou car, explique Lu

Wenfu avec humour :

因为中国在反右斗争之后,侦探小说已经绝迹。国内侦探小说的鼻祖、苏州的老作家程小青先生已经搁笔,这时间正在被游街,被批斗;也许正捧读着尤金的大作,领略着后生之可畏。

Après la lutte anti-droitiers, les romans d’espionnage

avait disparu [en Chine]. Le père du roman policier chinois,

le vieil écrivain de Suzhou Cheng Xiaoqing avait cessé

d’écrire ; à cette époque-là, on le promenait dans les rues

en l’attaquant ; peut-être avait-il lu la grande œuvre de

You Jin, en appréciant d’avoir un disciple aussi formidable

pour prendre la relève.

Cheng Xiaoqing (程小青) est

célèbre pour ses enquêtes du détective Huo Sang (霍桑), le

Sherlock Holmes chinois. Il est donc connu comme « le Conan

Doyle de l’Est ». Bien qu’étant né dans une famille pauvre à

Shanghai, il est considéré comme l’un des grands écrivains

de Suzhou où il a déménagé en 1915.

E/ Références

historiques

Chapitre 23 - Le prix du romantisme (浪漫的代价) : les

pièces Yuan Shikai.

La mère Hu négocie avec Fei Tingmei le prix à payer par Zhu

Pin pour avoir violenté A Mei (histoire qu’elle a inventée

de toutes pièces) :

“没有田地房产就给钱呗。不要钞票啊,要袁大头。’哪时的钞票一日三跌,银洋还比较保险点。

« S’il n’a ni maisons ni terres, qu’il donne de l’argent.

Mais pas des billets, des pièces, celles avec la grosse tête

de Yuan [Shikai]. » A l’époque, en effet, les billets

perdaient chaque jour de la valeur, les pièces en argent

étaient relativement plus sûres.

|

La fin des années 1940

était une période d’inflation galopante : la monnaie

papier se dévaluait très vite, les pièces en argent

étaient donc privilégiées dans les transactions. Les

pièces en circulation portaient l’effigie de Yuan

Shikai, une grosse tête chauve toute ronde, on les

appelait donc : « les grosses têtes de Yuan » (Yuan

datou 袁大头). Elles avaient la réputation de valoir

des pièces en or. |

|

Une pièce Yuan datou |

Ces pièces ont été émises à

partir de décembre 1914, quand, l’année trois de la

République, c’est-à-dire en 1914, le gouvernement Beiyang a

décidé d’appliquer le système du silver standard et de

mettre fin en même temps à la pléthore de pièces différentes

qui circulaient dans le pays depuis la fin des Qing.

A la fin des années 1940, la monnaie se dévaluait si vite

que les gens changeaient, aussitôt qu’ils en recevaient, les

billets contre des pièces en argent qu’ils gardaient à

portée de main (chap. 27).

Chapitre 26 : les papiers jaunes

Ici il est question des liens familiaux entre la famille Xu

et Jia Boqi, frère du mari de Fei Tingmei, donc oncle de Xu

Dawei ; ceci l’empêche d’épouser Liu Mei, ancienne concubine

de Jia Boqi, comme le lui rappelle Wan Qingtian. Lu Wenfu en

profite pour glisser une explication sur les « papiers

jaunes », libelles qui sont les ancêtres des affiches à gros

caractères de la Révolution culturelle :

居然要和亲叔叔的小老婆结婚,是乱伦,她要叫人写一千张‘黄阴’,贴满苏州的大街小巷,弄得你没脸见人!”

所谓“黄阴”或“黄莺”就是中国古老的大字报或小字报,是写在一种黄纸上,到处张贴,专门揭发别人的隐私以制造某种邪恶的舆论。“文化大革命”中的大字报,和我们古老的文化垃圾是一脉相承,并发挥到登峰造极。

« …Que vous vouliez épouser la concubine de votre oncle,

c’est totalement immoral. Elle [l’ancienne épouse de Jia

Boqi] va faire écrire des milliers de « papiers jaunes » et

les faire coller dans les rues et les ruelles de Suzhou pour

vous faire perdre la face ». Ces « papiers jaunes », encore

appelés « orioles jaunes », désignaient les journaux muraux

d’autrefois, écrits en petits ou gros caractères sur du

papier jaune, que l’on placardait partout pour dénoncer les

secrets de quelqu’un et le livrer à l’opinion publique. Les

affiches à gros caractères de la Révolution culturelle sont

de la même eau que ces ordures de la culture ancienne ;

elles ont juste porté le genre à des extrêmes.

Voir aussi 2ème partie, chap. 6 (Guerre dans le Jardin

大院之战), la reconversion des papiers jaunes en journaux muraux

et affiches à gros caractères – devenant, ironise Lu Wenfu,

« un exemple vivant de l’utilisation du passé pour servir le

présent » (古为今用的极其生动的事例).

Chapitre 28 : et toujours l’opium

Xu Yimin est opiomane. Venus pour lui demander un conseil,

Wan Qingtian (le Troisième Oncle) et Wu Zikuan sont conviés

à partager sa couche à opium (dàyān tà 大烟榻) et fumer avec

lui. Ils ne refusent pas :

那时候,请客人抽鸦片烟就像现在请客人抽香烟似的。

…à l’époque [explique Lu Wenfu] inviter quelqu’un à fumer

de l’opium, c’était comme aujourd’hui lui offrir une

cigarette.

Un peu plus loin dans le chapitre, Lu Wenfu décrit l’état

d’extrême bien-être (浑身舒坦) dans lequel – disait-on – l’opium

plongeait le fumeur en manque qui avait satisfait son

besoin.

2ème partie

Chap. 1 : « Dix-sept années » (十七个年头)

Il s’agit de l’expression consacrée pour désigner la période

1949-1966, c’est-à-dire de la « Libération » au début de la

Révolution culturelle. Ce chapitre est un raccourci des

événements de la période, de la Réforme agraire au mouvement

anti-droitiers et au Grand Bond en avant, avec évocation

elliptique de la fuite du Guomingdang

Suzhou apparaît comme une ville dilapidée, aux ruelles

jonchées de vieux papiers et bouts d’affiches décollées, et

aux murs percés d’orifices ; la ville est marquée par la

surpopulation et la construction désordonnées d’appentis de

fortune pour loger les gens et abriter les produits de la

petite forge créée dans les salles de réception de la

vieille demeure des Xu. Et comme dans le passé, c’est la

course au logement, à tout prix, dans un désordre provoqué

par l’impression soudaine et inédite d’autonomie et

d’indépendance (从未有过的自主感与独立感). Comme l’explique Zhang Nankui

:

…一阵阵的革命浪潮都是冲着房子来的。他们要把你打成反革命,或者把你归入牛鬼蛇神,然后就可以抢占你的房子,扩大他的住地。许达伟说得不错,房子是纷争的根源,是釜底的火焰。

… Les vagues révolutionnaires, l’une après l’autre,

déferlent sur les habitations. Ils font de toi un

contre-révolutionnaire ou un esprit malfaisant pour pouvoir

ensuite s’emparer de ton logement et accroître leur surface

habitable. Xu Dawei n’avait pas tort quand il disait que le

logement était source de disputes, le feu sous le chaudron.

Chap. 5 : groupement de familles

[不知道是谁告的密,说]大饼店里的老板陶金根是当过伪保长的。

[On ne sait trop qui avait révélé que] le patron de la

boutique de galettes Tao Jingen avait été responsable d’un

groupement de familles sous le gouvernement fantoche (du

Guomingdang)

Lu Wenfu fait ici référence au système du bǎojiǎ

(保甲), groupements de familles auto-gérées, dont le chef

était responsable vis-à-vis du gouvernement de la collecte

et du paiement des impôts des familles, mais aussi du

maintien de l’ordre et de l’auto-défense ; c’était en fait

un système d’encadrement de la population à des fins de

contrôle, mais aussi d’efficacité administrative et

militaire. Bien avant Wang Anshi (王安石), le système initial a

été inventé par Guan Zhong (管仲),

ministre du duc Huan de Qi (齐桓公), au 7ème siècle avant

Jésus-Christ, pendant la période des Printemps et Automnes.

Il a été repris sous diverses formes à différentes époques,

jusqu’aux années 1940, sous le gouvernement nationaliste.

|

Chap. 14 : Xishi

(西施), donnée comme exemple de parangon de beauté.

Figure légendaire, qui vécut au 5ème siècle avant

Jésus-Christ, pendant la période des Royaumes

combattants. Le roi Goujian, du royaume de Yue, fut

vaincu par le roi Fuchai du royaume voisin de Wu.

Libéré à la condition de reconnaître Fuchai comme

suzerain, il en resta humilié et jura de se venger.

Il envoya la belle Xishi séduire Fuchai qui,

tellement épris, en oublia les affaires du royaume.

Ecrasé par Goujian, il se suicida. Quant à Xhishi,

on ne sait trop ce qu’elle devint…

Chap. 23 : le IXe Congrès du Parti (九大)

Ce Congrès (1er-24 avril 1969) a marqué un tournant

dans la Révolution culturelle en ratifiant la purge

de Liu Shaoqi et de |

|

Xishi |

Deng Xiaoping. Lin Biao a

prononcé le discours introductif intronisant le slogan de «

révolution continue », qui a été inscrit dans la

Constitution, et il a été désigné comme successeur de Mao.

Aussitôt après fut lancé le mouvement d’envoi des jeunes

instruits à la campagne dont Lu Wenfu décrit les

conséquences pour les personnages de son roman dans les cinq

derniers chapitres. Il le présente comme un mouvement de

préparation à la guerre dans un contexte de psychose

collective : il s’agissait de « nettoyer » les villes

(在城市里“扫垃圾”).

[1] Titre pour une fois traduit

littéralement : Nid d’hommes, tr. Chantal Chen-Andro, Seuil

2002.

[2] Texte chinois, en deux

parties de 31 et 28 chapitres :

http://www.shuku.net:8082/novels/mingjwx/lwfu/rzh.html

[3] Caractère qui peut se

prononcer zhuàng, cad simple et honnête, ou gàng dans

une forme dialectale, auquel cas il signifie stupîde. A

Zhuang, pourrait-on dire, est fort et bête.

[4] Cf traduction p. 82 et 84 :

transformée en fille de jeep (像个吉普女郎似的). « Jeep Girls »,

Expression apparue à Shanghai après la fin de la guerre,

pour désigner des prostituées qui circulaient en jeep en

offrant leurs services aux soldats. C’est l’un des

stéréotypes utilisés à la fin des années 1940, et encore

plus au moment de la guerre de Corée pour protester contre

la présence américaine pendant la guerre froide dans

certains ports chinois, Shanghai mais aussi Qingdao. Cette

propagande anti-américaine a continué jusqu’au début des

années 1970.

Voir le colloque sur la question tenu en juin 2017 à

l’université Fudan, et en particulier le rapport de la

professeure Du Chunmei (杜春媚) sur les Jeep Girls et l’armée

américaine après la guerre (《“吉普女郎”与二战后驻华美军》) :

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1711840

[5] 姣 jiāo jolie

[6] Traduit « faire "l’avant" »

(p. 376)

[7] Traduction « en union

libre », p. 398, n. 7.

[8] Sur ce film et son

réalisateur, voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/films_Fei_Mu_Printemps_petite_ville.htm

[9] Traduit littéralement

« L’eau printanière coule vers l’est » dans la traduction

française, p. 180 dans l’édition Points.

[10] P. 187 de la traduction.

[11] Célèbre chanteuse et actrice des années 1930 et 1940,

voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/acteurs_Zhou_Xuan.htm

[12] Voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Yuan_Muzhi.htm

[13] Voir la présentation de

l’actrice :

http://www.chinesemovies.com.fr/acteurs_Ruan_Lingyu.htm

[14] Sur Li Lihua :

http://www.chinesemovies.com.fr/acteurs_Li_Lihua.htm

On notera que le premier rôle de Li Lihua a été celui d’une

servante dans une adaptation cinématographique de « Trois

sourires », en 1940.

[15] Sur Li Pingqian, voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Li_Pingqian.htm

[16] Sur l’opéra huangmei,

voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/Ressources_Opera_Huangmei.htm

[17] Il s’agit du Yangzi (ou

Yangtsé), traduit fleuve Bleu par Chantal Chen-Andro : nom

donné au fleuve par les Jésuites, pour faire pendant au

fleuve Jaune, traduction littérale de Huang he (黃河) appelé

ainsi en raison de ses eaux chargées de loess. L’appellation

fleuve Bleu n’a pas d’équivalent en chinois et n’a d’autre

raison que d’avoir voulu invoquer une symbolique céleste,

lié au principe yang, en opposition à la terre du huang he.

[18] Sur « La Rose de Pushui »,

voir :

http://www.chinesemovies.com.fr/films_Hou_Yao_Rose_de_Pushui.htm

[19] Liu Bannong est aussi crédité de l’invention du

pronom personnel ta au féminin (她).

[20] Traduction p. 412, n. 8.