|

|

Lu Tianming

陆天明

Présentation

par Brigitte Duzan, 10 juin 2016

|

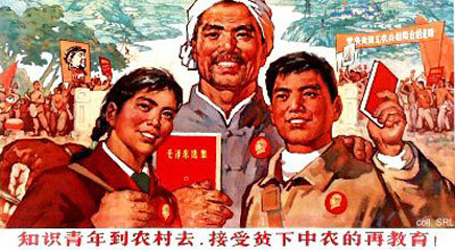

Lu Tianming est un écrivain représentatif de ce

qu’il est usuel d’appeler la « littérature des

jeunes instruits » ou zhiqing wenxue (知靑文学),

l’un des nombreux courants littéraires qui forment

la littérature dite « de l’ère nouvelle » (新时期文学),

de la chute de la Bande des quatre en 1976 aux

événements de Tian’anmen en 1989.

Cette « littérature des jeunes instruits » s’est

développée, parallèlement à la

« littérature des cicatrices »,

au retour des jeunes instruits de leur exil prolongé

à la campagne, pour dépeindre leur expérience. Lu

Tianming est un cas peu courant, puisque, d’une

part, c’est au Xinjiang qu’il a passé la période de

la Révolution culturelle, etd’autre part qu’il y est

parti volontairement, après quelques années dans

l’Anhui.

Contrairement à d’autres, qui ont développé une

vision idéalisée et nostalgique de leur séjour

prolongé dans des zones rurales excentrées et peu

amènes, il a adopté une |

|

Lu Tianming |

position volontairement réaliste pour raconter sa vie et ses

souvenirs, une fois son enthousiasme initial douloureusement

expurgé.

Volontaire enthousiaste à quatorze ans

Né en 1943 à Kunming (昆明),

et grandi à Shanghai, Lu Tianming a perdu son père à l’âge de

dix ans. C’est sa mère qui l’a élevé, lui et ses quatre frères

et sœurs cadets

.

Il a donc eu l’habitude très tôt d’aider aux tâches ménagères et

d’acquérir un certain esprit de dévouement.

De l’Anhui …

|

L’appel aux jeunes de 1957 |

|

A 12 ans, il entre dans une petite troupe culturelle

et fait preuve de dons et de goût pour l’écriture.

Mais, deux ans plus tard, en 1957, au tout début du

Grand Bond en avant, est lancé l’appel aux jeunes

qui viennent de terminer le secondaire : « Soyez la

première génération de paysans instruits de la

nation » (“祖国第一代有文化的农民”)

.

|

C’est

l’enthousiasme, avec défilés de tambours et gongs dans les

rues, et des articles dans les journaux incitant les

étudiants à se porter volontaires et partir. Lu Tianming a

14 ans, qu’à cela ne tienne, il trafique ses papiers

d’identité pour se donner deux ans de plus.

Mais sa mère n’est pas d’accord ; alors, pour tenter de la

convaincre, il lui écrit un mot tous les jours, qu’il glisse

sous son oreiller : elle finit pas céder. Il part dans l’Anhui,

dans un petit village au pied des monts Huangshan, comme simple

paysan. Il est le plus jeune de l’équipe de « jeunes

instruits », le plus âgé est un étudiant de première année de

l’Institut d’art dramatique de Shanghai. Il est paysan, mais

« instruit », alors il enseigne dans la ferme et participe à la

campagne pour instaurer les communes populaires. C’est alors

qu’il entre à la Ligue de la jeunesse.

|

Il s’inspirera de cette expérience pour écrire le

scénario du film « Sortir de la ligne d’horizon » (zǒuchū

dìpíngxiàn《走出地平线》),

réalisé par Yu Benzheng (于本正)

et produit par le studio de Shanghai en 1992.

Il est dans l’Anhui au moment de la Grande Famine,

et il survit parce que, étant enseignant, il a un

traitement préférentiel ; mais il attrape la

tuberculose pour cause de malnutrition, et rentre à

Shanghai se faire soigner. Il aurait pu y rester. |

|

Sortir de la ligne d’horizon |

…. au Xinjiang

|

Lu Tianming en 1964, lors de

son départ pour le Xinjiang |

|

En 1964, pourtant, une fois guéri, il repart,

toujours porté par le même enthousiasme et le même

idéalisme, et cette fois il va au Xinjiang. Il a en

effet entenduun discours du directeur du bureau de

mise en valeur de la province, Wang Zhen (王震)

,

appelant les jeunes diplômés à partir aider au

développement rural du Xinjiang.

Lu Tianming prend le train, et voyage cinq jours et

cinq nuits pour rejoindre une ferme militaire

dépendant du Corps de production et construction du

Xinjiang (新疆生产建设兵团)

où il travaille dans une équipe de défrichage, selon

le principe « Construire la frontière, protéger la

frontière » (“建设边疆,保卫边疆”).

L’approvisionnement était encore difficile, ils se

nourrissaient de nouilles de farine de maïs. En

1964, les paysans n’avaient pas le droit d’élever

des poulets ou des porcs, c’était |

considéré comme « la queue du capitalisme » (资本主义尾巴).

Même les femmes qui venaient d’accoucher devaient faire une

demande spéciale pour avoir des œufs. Pourtant le but des

fermes militaires était de construire une économie

auto-suffisante.

Ils étaient une quarantaine, moitié hommes moitié femmes, et ils

dormaient dans des dortoirs séparés. Les lits du bas étaient

au-dessous du niveau du sol, à même la terre, et ils mangeaient

avec des tiges de roseaux en guise de baguettes. Ils

travaillaient toute la journée, sauf une courte sieste

l’après-midi et, le soir, avaient des discussions sur le travail

réalisé dans la journée.

Ecrivain pour témoigner

Ils n’avaient pas beaucoup de temps à eux dans ces conditions,

mais Lu Tianming a commencé à raconter des histoires à ses

camarades pour égayer leurs soirées libres.

Des histoires pour distraire les camarades

Il était chef d’équipe, dans la ferme, et avait la charge d’une

quinzaine de jeunes instruits comme lui. La vie était monotone

et ils avaient très peu de divertissements. Alors il leur

racontait des histoires, et, au bout de plusieurs années, au

début des années 1970, il a eu le désir de les écrire. C’était

entièrement spontané, contrairement à ce qui s’est passé pendant

la Révolution culturelle. Il dit avoir toujours eu envie

d’écrire. L’une des raisons pour lesquelles il a choisi de

partir au Xinjiang est qu’il voulait « se plonger dans la vie »

(到生活中去) ;

or, ce faisant, il avait des pans de vie à raconter. Tous les

zhiqing ont fait cette expérience, et cette authenticité

fait une grande partie de l’intérêt de cette littérature.

La première œuvre qui a fait connaître Lu Tianming est la

nouvelle « Mettre les voiles » (yangfang wanli《扬帆万里》),

écrite en quelques jours d’un hiver très froid au début des

années 1970 en hommage au mouvement d’envoi des jeunes instruits

à la campagne. Adaptée en pièce de théâtre huaju, publiée

en 1973, elle a été mise en scène à Xi’an, puis a tourné dans

toute la Chine en 1974-75.

Elle a eu un grand impact à l’époque.

Zhang Kangkang (张抗抗)

a dit qu’elle en avait collé des pages sur le mur de sa chambre,

quand elle était, elle, dans le Grand Nord. Lu Tianming était

sincère, persuadé qu’aller au Xinjiang pour améliorer la vie des

paysans était le mieux à faire pour des jeunes comme lui. Ses

convictions ont commencé à changer seulement quand il a été

transféré à Pékin.

Transfert à Pékin

En 1975, après le succès de sa pièce, Lu Tianming est transféré

à Pékin avec sa femme et ses deux enfants

- non sans crise de conscience car il était parti pour instaurer

la révolution, et le but n’était pas atteint. Son transfert

avait d’abord pour but de lui permettre de diriger les

représentations de sa pièce, puis il a été affecté à l’unité

centrale de production radio-télévisée de Chine (中央电视台电视剧制作中心)

pour écrire des pièces.

C’était une chance inespérée à l’époque, personne ne pouvait

encore revenir en ville ; d’ailleurs, en 1977, on l’a accusé

d’avoir bénéficié d’un passe-droit et d’avoir été transféré par

la Bande des quatre. Heureusement, ces accusations se sont vite

révélées sans fondement.

Après la chute de la Bande des quatre, en 1976, il traverse une

période difficile d’adaptation. Pour un jeune instruit qui avait

délaissé une carrière à Shanghai pour aller travailler la terre

pendant dix ans au Xinjiang, la graduelle prise de conscience de

l’absurdité du mouvement des jeunes instruits a été extrêmement

douloureux, pour lui comme pour tant d’autres. Il a dès lors

vécu pour témoigner, témoigner que tout n’était pas inutile dans

cette expérience.

La fiction en renfort des souvenirs

Une vision sobre et réaliste

Lu Tianming s’est lancé à corps perdu dans l’écriture, et, à

partir du début des années 1980, a d’abord publié nombre de

nouvelles, dont, en 1984, la nouvelle moyenne « Fleurs de

chanvre sauvage » (《啊,野麻花》)

est l’une des plus connues et a donné son titre à un recueil.

Mais c’est son roman « Le soleil des hauteurs de Sangna » (《桑那高地的太阳》),

publié en 1987, qui l’a rendu célèbre. C’est le premier volet de

ce qui devait être une « trilogie du soleil » (太阳三部曲)

inspirée par son expérience au Xinjiang, mais s’est limitée à un

second volet, « Soleil boueux » (《泥日》)

en 1992.

Ce roman est important pour le développement de la littérature

« des jeunes instruits » d’une part parce qu’il dépeint le

mouvement des jeunes instruits au Xinjiang au début des années

1960, peu connu par ailleurs, et d’autre part parce qu’il

fournit un témoignage sensible sur les destins tragiques des

jeunes qu’il dépeint, et leur assimilation dans le monde paysan.

Ce premier roman traite en effet du conflit entre culture

urbaine et culture rurale, en décrivant comment elles ont lutté

pendant les décennies maoïstes, et comment, finalement, ce sont

les ruraux qui ont vaincu les intellectuels.

Lu Tianming ne dépeint pas que des jeunes instruits, mais aussi

toute une série de personnages autour d’eux. L’un des portraits

les plus réussis est celui du vieux chef de la ferme militaire,

un soldat démobilisé parti au Xinjiang ; il est victime du

système, mais il se retourne contre les zhiqing. Il

apparaît comme le symbole du monde rural en lutte contre la

culture urbaine, et intellectuelle.

« Le soleil des hauteurs de Sangna » est une critique acerbe du

concept de faire éduquer les jeunes instruits par les paysans

pauvres et moyen-pauvres, et un rejet de la politique

discriminatoire du Parti envers les intellectuels.

Lu Tianming en a eu une vision très nette quand il est revenu au

Xinjiang en 1985. Il a revu certains de ses amis qu’il avait

entraînés là-bas et qui, eux, n’ont jamais pu retourner à

Shanghai parce qu’ils avaient épousé des filles de la région, ou

qu’ils étaient des travailleurs modèles qui n’ont pas été

autorisés à partir. Mais le plus tragique est qu’ils étaient

convaincus dans l’ensemble qu’ils devaient rester … La machine

s’était refermée sur eux.

Des romans « anti-corruption »

|

En 1995, le roman « Le firmament sur la tête » (《苍天在上》)

est le premier d’une série de quatre qui

s’inscrivent dans le contexte de la

« littérature

anti-corruption »

(“反腐四部曲”).

Ce type de roman apparaît, chez Lu Tianming, comme

une autre façon de retrouver l’idéalisme de sa

jeunesse, en dénonçant les dérives d’une société qui

a trahi les idéaux pour lesquels il a sacrifié de

nombreuses années de sa vie.

La première vague

Selon ses propres dires, il appartient à la première

vague de la littérature de zhiqing ; comme il

s’est engagé très tôt, il est même l’un des plus

âgés. Son sentiment est que, s’ils ont énormément

sacrifié, ils ont aussi beaucoup appris. Il n’y a

pas trace d’amertume dans son œuvre ni ses

déclarations.

La seconde vague est différente, a-t-il expliqué,

c’est celle d’auteurs comme Liang Xiaosheng (梁晓声)

– parti dans le Grand Nord en juin 1968 - qui ont

développé une véritable nostalgie des dix ans passés

loin de chez eux et ont créé une vision idéalisée de

la vie de zhiging, qu’ils peignent avec des

couleurs romantiques et révolutionnaires alors que

la vie en ville leur a semblé terne et ennuyeuse à

leur retour.

Ils se sont surtout sentis perdus et démunis car ils

sont revenus les mains vides, sans formation pour

pouvoir travailler en ville. Quand ils sont arrivés

chez eux, ils ont d’abord été accueillis avec

enthousiasme et les bras ouverts par leurs parents

et amis ; mais la vie en ville était difficile, les

logements exigus, ce qui a créé des tensions, en

particulier à Shanghai. Les zhiqing ont eu du

mal à trouver leur place ; c’est ce que décrit la

superbe nouvelle de Wang Anyi (王安忆)

« Terminus » (《本次列车终点》),

l’une de ses premières, datée de 1981.

Ces tensions ont conduit à des manifestations : une

dizaine de milliers de zhiqing ont manifesté

à Shanghai au printemps 1979. Mais le mouvement ne

s’est pas limité à Shanghai, il y a eu des

manifestations aussi au Xinjiang. C’est alors que

s’est cristallisée une nostalgie pour cette sorte de

paradis perdu réinventé, que l’on trouve dans

l’œuvre de

Wang Meng (王蒙),

par exemple, autre écrivain qui a passé de longues

années au Xinjiang, mais, lui exilé, comme les

ministres châtiés par l’empereur sous les Qing.

Lu Tianming est un cas spécial : sa vision du

Xinjiang a le réalisme de ceux qui ont vécu une

passion, et se sont rendu compte qu’elle n’était pas

totalement justifiée. Son approche dépassionnée est

d’autant plus intéressante.

Principales œuvres

Nouvelles

1984 Fleurs de chanvre sauvage

《啊,野麻花》

Romans

1987 Le soleil des hauteurs de Sangna 《桑那高地的太阳》

1992 Soleil boueux

《泥日》

1995 Le firmament sur la tête

《苍天在上》

1998 Reliefs en bois

《木凸》

2000 Neige immaculée

《大雪无痕》

2002 Le secrétaire du comité provincial

《省委书记》

2004 Vols de moineaux noirs 《黑雀群》

Scénarios

1992 Scénario du film « Sortir de la ligne

d’horizon »

《走出地平线》

Dix scénarios pour la télévision, dont les

adaptations de |

|

Le firmament sur la tête

Neige immaculée

Vols de moineaux noirs

Le secrétaire du comité provincial |

Le firmament sur la tête

《苍天在上》

(feuilleton en 17 épisodes)

Neige sans traces

《大雪无痕》

(feuilleton en 20 épisodes)

Le secrétaire du comité provincial

《省委书记》(feuilleton

en 20 épisodes)

Bibliographie

Morning Sun: Interviews with Chinese Writers of the Lost

Generation, by Laifong Leung, M.E. Sharpe East Gate Book, 1994.

pp. 121-132 Lu Tianming, volontaire au Xinjiang.

Sa sœur cadette Lu Xing’er (陆星儿),

née en 1949 à Shanghai, a été influencée par son frère

lorsqu’elle était adolescente. Malgré les objections de

sa mère, elle a écrit avec son sang une demande pour

partir dans le Grand Nord. Elle est restée dans le

Heilongjiang de 1969 jusqu’à ce qu’elle entre à

l’Institut central d’art dramatique de Pékin en 1978.

Elle a été dramaturge, avant d’écrire des séries de

nouvelles et plusieurs romans.

Dont le réalisateur Lu Chuan (陆川)

qui a vécu ses quatre premières annéesau Xinjiang.

|

|