|

|

Can Xue 残雪

Présentation

par Brigitte Duzan, 7 septembre

2013, actualisé 8 avril 2021

|

Née dans les

premières années de la République populaire, Can Xue (残雪)

a souffert dès son enfance des absurdités de la

politique maoïste. C’est l’univers intérieur que cette

expérience a créé que reflètent ses premiers récits,

publiés à partir de 1985, qui ont surpris par un ton et

un style totalement novateurs dans la littérature

chinoise de l’époque, et qui le restent encore

aujourd’hui.

Can Xue s’est

mise – entre autres - à l’école de Kafka et de Borges,

plus récemment d’Italo Calvino, pour produire une œuvre

originale et personnelle, reflet de son univers mental,

un univers intime entre cauchemar et rêve éveillé,

peuplé d’êtres fantomatiques et traversé de visions

oniriques.

|

|

Can Xue |

Brodant sans

discontinuer sur des thèmes similaires, elle a cependant

beaucoup évolué. Longtemps incomprise et se moquant de l’être,

elle a délaissé sa tour d’ivoire et prend aujourd’hui un

soin particulier à expliquer ses récits qui doivent aussi se

lire à la lumière des analyses des œuvres de ses auteurs favoris

qu’elle a publiées depuis une douzaine d’années.

Une jeunesse

sous Mao

De son vrai nom

Deng Xiaohua

(邓小华),

Can Xue (残雪)

est née en mai

1953 à Changsha, dans le Hunan (湖南长沙).

Son nom de plume est un jeu de mots révélateur sur l’adjectif

cán 残

qui signifie défectueux, et donc laissé de côté, restant ;

cánxuě 残雪,

c’est la neige qui reste, celle qui ne fond pas, mais à la fois

la neige sale, piétinée par les passants, qui reste sur le

bas-côté de la route, et celle, pure et brillante, qui forme les

neiges éternelles sur les plus hauts sommets des montagnes.

Can Xue se définit

ainsi dès l’abord comme un être dont les pieds foulent la fange,

mais dont les yeux sont résolument tournés vers le ciel, en

quête d’absolu et de pureté, dans un mouvement instinctif qui

n’a rien de religieux. Il s’agissait peut-être au départ tout

simplement d’un réflexe de survie.

Les traumatismes de

l’enfance

|

Can Xue enfant |

|

En effet, elle

n’a encore que quatre ans quand, en 1957, se déchaîne le

mouvement anti-droitiers qui détruit l’univers familial.

Ses parents travaillaient tous deux au journal du

Nouveau Hunan (新湖南报社),

à Changsha, dont son père – né en 1916 et entré au Parti

en 1938 - était directeur de la publication. Ils sont

déclarés droitiers et condamnés à la rééducation par le

travail. En 1958, la mère est envoyée travailler dans la

région du mont Heng (衡山),

non loin de Changsha, mais coupée de sa famille, tandis

que le père est muté à l’Ecole normale de Changsha, dans

les faubourgs de la ville : il y est balayeur, puis

gribouilleur dans la bibliothèque.

Toute la famille déménage alors dans un deux-pièces-cuisine

dans une grande maison partagée entre cinq familles, au

pied du mont Yuelu (岳麓山),

sur la rive ouest de la rivière Xiang (湘江).

Ils sont neuf, avec le père et la grand-mère, car Can

Xue a deux sœurs aînées, deux |

frères aînés, et deux cadets, nés en 1954 et 1955. Quand

survient la Grande Famine, à partir de 1959, la famille peine à

survivre. La grand-mère emmène les enfants ramasser des racines,

des champignons, des feuilles de chanvre sauvage supposées

calmer la faim en les mâchant, mais Can Xue et ses deux frères

cadets attrapent la tuberculose, et la grand-mère meurt de faim

en 1960.

|

C’est l’année où Can Xue entre à l’école primaire.

Heureusement, sa mère revient deux ans plus tard, en

1962 ; dans le climat de légère ouverture de la période,

elle reprend son travail au journal et la famille

déménage dans un logement de l’entreprise ; en 1963, Can

Xue est admise à l’école élémentaire des enfants des

employés du journal.

Elle n’ira pas plus loin que le primaire dans ses études, car,

quand elle s’apprête à entrer dans le secondaire, en

1966, c’est le début de la Révolution culturelle, les

collèges sont fermés et les élèves envoyés travailler à

la campagne.

Sa vie tourne au cauchemar : l’un de ses petits frères se

noie, son père est envoyé en prison par le Comité

révolutionnaire de l’Ecole normale, et sa mère

transférée dans une Ecole de cadres du 7 mai, pour être

à nouveau |

|

Can Xue jeune |

rééduquée. Le reste de la famille est dispersé. Can Xue

elle-même est renvoyée au dortoir de l’Ecole normale avec

permission de rendre visite à son père de temps en temps. Mais

il est souvent paradé dans les rues par les Gardes rouges, et

soumis à toutes sortes d’humiliations.

Le

travail au quotidien

En 1970, grâce l’une de ses sœurs aînées, Can Xue est admise

dans un poste médical de la banlieue de Changsha et devient

médecin aux pieds nus ; elle apprend l’acupuncture, les soins de

base, et va ramasser des herbes dans la montagne. L’année

suivante, elle est transférée dans une usine métallurgique et

passe les sept années suivantes à travailler comme ouvrière de

base à divers postes : fraisage, assemblage, tournage.

|

Can Xue avec son frère cadet en 2004 |

|

En 1977, elle rencontre son futur époux, Lu Yong (鲁庸) :

il revient alors à Changsha avec le frère aîné de Can

Xue, Deng Xiaomang (邓晓芒),

dont il était un ancien camarade de classe et avec

lequel il était parti comme « jeune instruit » à la

campagne où il était devenu menuisier. Le mariage a lieu

l’année suivante.

Can Xue devient adjointe d’enseignement dans une école

élémentaire. Ses parents sont réhabilités en 1979. Une

page est tournée. |

La

littérature enfin

La période de vaches maigres n’est pas terminée pour autant,

mais la situation s’améliore radicalement. En 1981, son père est

nommé secrétaire général adjoint du Comité de la Conférence

politique consultative populaire du Hunan, et Can Xue va vivre

avec lui, dans les locaux du Parti, avec son mari et son fils de

deux ans. En même temps, elle apprend à coudre avec son mari et,

en 1982, ils ouvrent une petite boutique de tailleur. Le

quotidien est assuré.

|

Pendant ce temps, Can Xue se remet aussi aux études

littéraires qu’elle n’a jamais pu mener à bien ; elle a

dû se borner à lire ce qui lui tombait sous la main, en

particulier à la bibliothèque de son usine. Elle repart

de la littérature chinoise,

Lu Xun (魯迅)

et

Xiao Hong (萧红)

en particulier, pour se tourner

très vite vers la littérature occidentale dont de

nombreux textes sont alors traduits, dans une atmosphère

d’effervescence intellectuelle et culturelle.

Et, en 1983, elle prend la plume et commence à écrire sa

première nouvelle : « La rue de la Boue jaune »

(《黄泥街》),

reflet d’un univers onirique et fantasmatique, émanation

de son moi le plus profond .

Un

univers onirique et fantasmatique

Can Xue se

présente d’emblée comme un ovni dans le

paysage littéraire chinois du début des

années 1980,

|

|

Rue de la Boue jaune, 1ère édition 1996 |

car elle se place

résolument dans une optique très personnelle, choisissant de

dépeindre son univers propre, dans un style influencé par

certains oeuvres occidentales où elle trouve un écho.

Les sources

personnelles

Quand elle commence à écrire, elle est conditionnée par son

passé récent et les histoires qu’elles couchent sur le papier

sont celles venues de son inconscient. Cette rue de la Boue

jaune est une rue misérable en bordure de la ville, proche sans

doute de celle de la banlieue de Changsha où elle a vécu pendant

des années, avec même une usine d’assemblage de machines comme

celle, sans doute, où elle a travaillé.

|

Il règne un climat paranoïaque, dans cette rue où chacun épie

son voisin dans l’obsession d’un complot et où se

multiplient les morts et disparitions mystérieuses.

Décrivant un monde en décomposition, le récit de Can Xue

se déroule entre une certaine réalité et la vision

hallucinée de cette réalité, sans que l’on sache où se

trouve la frontière entre les deux ; il n’y en a pas

vraiment. On devine les angoisses de l’enfant, puis de

l’adolescente prise dans les méandres d’une histoire

absurde qui soudain envoie ses parents en prison, en

rééducation, sans logique évidente. L’avenir est

incertain, et d’autant plus sombre que le monde autour

d’elle est sans raison.

A cela s’ajoute l’influence de la grand-mère qui l’a élevée un

temps, pendant la Grande Famine, en l’absence de sa

mère. C’était sa grand-mère maternelle (外祖母),

un

personnage étrange, dont elle a décrit les lubies, les

coutumes tirées du vieux fond de taoïsme populaire

du |

|

Dialogues au Paradis (1988) |

petit peuple chinois,

superstitieux et croyant aux esprits de toutes sortes. Alors

l’enfant est prise de peur, le soir, en entendant le bruit du

vent, et voit pulluler dans ses rêves insectes,

rats et chauve-souris que l’écrivain ensuite jette sur sa page

blanche.

Les influences

littéraires

Si Can Xue a tout de suite trouvé un style original, c’est

grâce à ses lectures, et à la découverte de Kafka et Borges.

Elle dira qu’elle a pratiqué une sorte de transplantation, comme

pour une plante : elle a pris un style et l’a transplanté en

terre chinoise avec ses racines.

Ce n’est pas une imitation, ni vraiment une influence. Ce que

Kafka et Borges lui apportent, c’est plutôt un univers parallèle

qui ressemble au sien, un univers spirituel avec lequel elle se

sent en symbiose.

Une

écriture instinctive

|

Mais tout reste extrêmement instinctif dans ses nouvelles des

débuts, et ce sont les plus célèbres, celles qui

continuent à être considérées comme ses œuvres

représentatives : outre « La rue de la Boue jaune »

publiée en 1987, « Dialogues

en Paradis » (《天堂里的对话》)

publiée en 1988,

« Old Floating Cloud »

(《苍老的浮云》)

publiée d’abord au Japon en 1989, et

« Five

Spice Street » (《五香街》),

roman publié d’abord à Hong Kong en 1990 sous le titre

de « Breakthrough

Performance » (《突围表演》),

puis en Chine continentale en 2002.

Si

« La rue de la Boue jaune » est l’œuvre où se révèlent

son univers et ses thèmes récurrents,

« Five Spice

Street » représente l’apogée de cette période, une sorte

d’achèvement dans l’absurde, mais un absurde bien

personnel qui tient de l’évanescence de la réalité. Le

personnage principal est une femme arrivée un jour dans

la rue aux cinq épices, où elle tient une petite

boutique avec son époux.

On ne sait

rien d’elle, même pas son nom ni son âge véritable, ce

qui attise d’autant plus la curiosité et les fantasmes

des habitants de la rue. Elle est méprisée et désirée,

adulée et vouée aux gémonies. Le roman entier est un jeu

sur les apparences et les rumeurs, et, pour brouiller

encore plus les pistes, Can Xue prétend que c’est son

autobiographie.

En quelques

années, elle a défini son univers et son style, mais,

quand on lui demande comment elle écrit, et ce que ses

histoires peuvent bien vouloir dire, elle répond qu’elle

ne sait pas, qu’elle écrit pour exister, parce qu’elle

n’existe que lorsque ses histoires sont là, sur le

papier, et qu’elles lui ouvrent la possibilité d’une

nouvelle existence.

Can Xue

l’insaisissable

|

|

Old Floating Cloud (2001)

Five Spice Street (2002) |

C’est alors – en 1992

- que sa traductrice française

Françoise Naour, qui

venait de traduire « Dialogues en Paradis », a fait tout le

chemin jusqu’à Changsha pour la rencontrer, arrivant avec trois

heures de retard, en fin de journée, dans un aéroport où

personne ne l’attendait : Can Xue inaccessible, dans une ruelle

introuvable, dans un quartier où personne ne la connaissait… et

finalement localisée grâce au Comité d’Education du quartier.

La traductrice un peu

perdue se retrouve face à une jeune Chinoise très maigre, qui

habite un rez-de-chaussée sombre éclairé aux néons, comme

partout à l’époque. Ce qu’elle constate, c’est que l’univers en

décomposition des nouvelles de Can Xue est là, devant ses yeux,

rien n’est inventé : la pièce est dans une obscurité permanente

depuis qu’on a construit un immeuble qui lui cache le soleil ;

dans la touffeur de l’été, le plancher moisit, et grouille de

petits vers ; il y a les bruits du voisinage, mais surtout les

odeurs terribles des latrines publiques apportées par le vent…

C’est la rue de la Boue jaune, dans la chaleur infernale de

l’été de Changsha.

Alors Can Xue se

dévoile, dit que les gens la méprisent et la jalousent parce

qu’elle touche son salaire d’écrivain professionnel, comme un

fonctionnaire, alors que son plus grand désir, c’est « qu’on la

laisse tranquille, qu’on l’ignore ». Elle emmène sa traductrice

au marché, lui montre les serpents, ses animaux favoris, comme

les chauves-souris, les lézards et les rats. C’est encore

l’univers de ses nouvelles, impossible de dissocier le réel de

la fiction.

Elle fait encore un

détour par la maison du Mont Yuelu qui est toujours là, adossée

à la montagne, toujours partagée entre cinq familles, et

toujours aussi misérable. Même si la bâtisse est maintenant

perdue au milieu d’immeubles, elle reflète toujours la solitude

qui fut celle de l’enfance de Can Xue, et qu’elle cultive

désormais, en fuyant les autres et leurs regards.

On comprend que,

confrontée à une réalité aussi pesante, elle ait eu besoin de

s’évader, de se libérer de tout cela : elle dit écrire pour

elle, pas pour être lue – sauf peut-être à l’étranger. Elle dit

aussi vouloir trouver son propre style, sans être influencée :

elle déclare ne plus lire, alors qu’elle a beaucoup lu quand

elle a commencé à écrire, dix ans auparavant, en 1983.

|

Peu à peu,

cependant, elle s’est ensuite remise à la lecture. A

partir de 1999, elle publie même des livres sur les

œuvres de ses auteurs favoris pour en donner son

interprétation, qui est autant un éclairage sur ses

propres écrits. A partir de là, Can Xue relève la tête,

prend de l’assurance, elle n’est plus du tout celle qui

ne se souciait pas de savoir si on la lisait et comment.

Elle explique aussi comment on doit lire ce qu’elle

écrit…

Le

tournant du millénaire

En 1999, elle

publie un ouvrage sur Kafka qui reste son auteur de

référence : « Le

château de l’âme

–

Comprendre Kafka » (《灵魂的城堡一理解卡夫卡》).

Dès lors, tout au long des années 2000, elle multiplie

les publications : plusieurs livres d’elle paraissent

chaque année, alliant essais littéraires et œuvres de

fiction, les uns venant éclairer les autres. Mais ce

travail de recherche |

|

Le château de l’âme (1999, rééd. 2008) |

et d’analyse

littéraire se reflète aussi dans l’évolution de son écriture.

Rencontre de Calvino

|

La revanche de l’art (2003) |

|

Ses deux

auteurs fétiches restent Kafka et Borges.

Aussitôt après le livre sur Kafka, elle en a écrit un

sur Borges, paru en 2000 : « Décryptage de la lecture de

Borges » (《解读博尔赫斯》).

On passe subtilement du

理解

lǐjiě

du premier

titre – analyser pour comprendre en profondeur – au

解读

jiědú

du

second – déchiffrer un texte et l’interpréter.

Ce sont ensuite

Shakespeare, Goethe et Dante qu’elle « décrypte », en

2003 et 2004. Elle cherche délibérément à se replacer

dans le contexte de la grande littérature classique et

explore aussi le fonds commun d’imaginaire des anciens

mythes et légendes, en partant des mythes de la Grèce

ancienne et des épopées d’Homère, tout cela, de son

propre aveu, pour dépasser la seule culture chinoise.

|

Elle publie d’ailleurs

un ouvrage sur le sujet, en 2006 : « Les trésors des contes et

légendes » (《传说中的宝藏》).

|

Mais l’auteur

qui est pour elle une révélation et marque un tournant

dans son œuvre : c’est Italo Calvino, auquel elle

commence à s’intéresser dès 2002 et sur lequel elle

publie un premier ouvrage en 2005. Qualifié de « doux

tisseur » (温柔的编织工),

comme on dit doux rêveur, Italo Calvino lui apporte la

révélation d’un univers proche du sien, mais, en même

temps, elle découvre une œuvre beaucoup plus construite

et subtile, par la profondeur des lectures allégoriques

et symboliques qu’elle permet : une autre manière

d’écrire l’irrationnel.

Elle ne cesse

de l’approfondir, publiant un autre ouvrage sur Calvino

en 2009 : « La brillante fission » (《辉煌的裂变》).

Ses propres écrits prennent alors une autre tournure.

Ce n’est plus l’écriture instinctive, inconsciente, dont

elle se targuait à ses débuts et qui risquait de

s’enliser dans une voie sans issue, en répétant à

l’infini les mêmes thèmes et fantasmes. |

|

Œuvres choisies (2004) |

|

Can Xue avec son traducteur japonais

Kondo Naoko,

en octobre 2004 à Beida |

|

Mais sa

réflexion se poursuit aussi avec son frère aîné, le

philosophe Deng Xiaomang (邓晓芒),

avec lequel elle a publié plusieurs ouvrages et dont on

sent une certaine influence en particulier dans

l’évolution de ses conceptions littéraires et

artistiques.

Elle souligne

en particulier le rôle de la raison comme contrepoids à

l’irrationnel. Elle continue à se vouloir

« une

romancière qui écrit sous la dictée de l’inconscient » (靠发动潜意识来写作的小说家)

mais refuse l’idée que l’inconscient ne soit pas

contrôlé par la raison. Elle pense au

contraire que

|

l’inconscient est le

fruit d’une raison poussée à ses extrêmes, et que l’esprit de

raison au cœur de la philosophie occidentale est étroitement lié

à l’imaginaire en littérature. L’imagination ne peut naître,

selon elle, que de la raison (« 有理性才有幻想,没有理性也没有幻想。») :

c’est quand on parvient à en briser les limites que naît

l’imagination.

Un style en

évolution

|

Fruits de cette

réflexion et de ces recherches, ses nouvelles et romans

reprennent bien toujours les mêmes thèmes

fantasmatiques, mais leur style a évolué. Ce ne sont

plus des histoires ancrées dans le souvenir d’un passé

glauque et douloureux, mais des récits plus universels

qui traduisent plutôt l’absurdité du monde, et

l’impossibilité de le comprendre et d’y trouver sa

place. Ses personnages se meuvent dans des lieux

improbables, impossibles à localiser, souvent

souterrains ou au contraire suspendus dans les airs,

cherchant des issues qui n’existent pas ou changent à

l’infini, sans but évident et ni logique apparente.

Le pire est que

l’irrationnel, justement, semble réglé par un ordre

rationnel que la raison s’épuise à chercher, ou encore

que l’irrationnel côtoie le rationnel sans que la

frontière entre les deux soit clairement définie. Le

monde du rêve peut alors devenir un monde salvateur –

comme dans la nouvelle de 2007 « Danse sous la lune » (《月光之舞》)

où un malheureux personnage s’épuise à creuser le sol

comme un ver de terre, et entouré de vers de terre, ne

remontant qu’occasionnellement à la surface pour aller

voir le lion qui l’obsède, et revenant creuser,

peut-être à la recherche de son grand-père, qui est

peut-être vivant… victime de ses obsessions, il ne

semble revenir à un semblant de réalité reposante que

lorsque, fourbu, il s’endort et rêve.

Depuis une

dizaine d’années, au long de ses récits, Can Xue a

construit tout un bestiaire fantastique peuplé de ses

animaux favoris (serpents, chauves-souris, crocodiles,

vers de terre…) et tout un réseau d’allégories

récurrentes et de lieux incertains où errent ses

personnages, dont la quête est indéterminée, et donc

illusoire – comme dans la nouvelle « Le marécage »

(《沼泽地》),

ou plutôt « L’endroit marécageux », endroit indéfini qui

pourrait être sous la ville, quelque part derrière une

porte, ou dans l’obscurité en haut d’un escalier, et

auquel cherche à accéder un homme qui se dit maçon mais

que l’on prend pour un marchand de cobras … cela tient

de la quête du Graal, mais un Graal plus qu’illusoire,

un Graal inexistant, le rêve d’un Graal.

Approfondissement des thèmes

Son roman de

2008, « La Frontière » (《边疆》),

est caractéristique de la recherche stylistique que mène

aujourd’hui Can Xue, au-delà du pur irrationnel. C’est

un chef

d’œuvre surréaliste, mais qui plonge ses racines dans la

culture de l’ancien Etat de Chu (qui couvrait les

provinces actuelles du Hubei/Hunan). Pour l’écrire,

|

|

Nuit noire (2006)

La frontière (2008)

Beauty (2009) |

Can Xue dit avoir été

influencée par les « chants de Chu » (楚辞)

aussi bien que par les cinéastes Bunuel et Antonioni (dans leur

jeu sur le rêve et l’absurde).

|

La jeune Lü Fangshi (2011) |

|

Le roman décrit

la vie mystérieuse d’une inconnue nommée Liu Jin (六瑾)

dans une étrange « petite ville de pierre » à la

frontière, ou une frontière. Des années

auparavant, ses parents étaient venus là à la recherche

de l’amour, mais pour finalement se rendre compte que

c’est un endroit où tout est irréel. Adulte, Liu Jin

décide de revenir sur les traces de ses parents. Elle y

rencontre toutes sortes d’êtres et animaux plus ou moins

fabuleux, et la ville de pierre devient alors pour elle

une sorte de « terre pure » (le « paradis de l’ouest »

des textes bouddhiques, mais hors connotation

religieuse).

Can Xue en a

fait le pendant fictionnel de son livre de souvenirs

publié la même année, comme, dit-elle, deux volets yin

et yang du même thème (« 一部写实,一部虚构,俨然一对阴阳版 ») :

« Exercice d’héliotropisme -

retour à l’univers spirituel

de mon enfance » (《趋光运动——回溯童年的精神图景》).

|

|

Transition ?

Ces dernières

années, elle a surtout publié des livres de critique

littéraire et des textes divers sur l’art et la

littérature qui témoignent de la poursuite de sa

réflexion et de ses recherches. Elle semble de plus en

plus opter pour des publications groupées, œuvre de

fiction/essai. Elle semble en outre opérer une

transition vers un style différent.

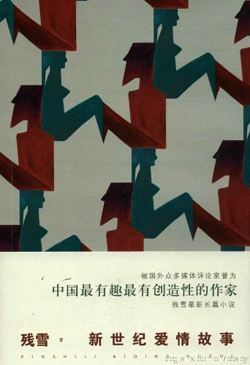

Récemment,

faisant suite au roman de 2011 « La

jeune Lü Fangshi »

(《吕芳诗小姐》),

son roman

« Histoires

d’amour du 21è siècle

» (《新世纪爱情故事》),

publié

en juin 2013, semble préfigurer une orientation

différente, plus axée vers une réflexion sur la société

moderne, en l’occurrence le besoin universel d’amour.

Un auteur

avide de se faire comprendre |

|

La boule de roses en cristal (2010) |

|

Sonder l’abîme du ciel (2011) |

|

Can Xue a

profondément évolué. Elle n’a plus rien de la jeune

femme sauvage et solitaire qu’a rencontrée Françoise

Naour en 1992, ni de l’écrivain instinctif qu’elle se

voulait être, en refusant de se préoccuper de ses

lecteurs. Le papillon est sorti de sa chrysalide. Vingt

ans plus tard, Can Xue est sortie de sa réserve et a

surmonté ses frayeurs maladives d’antan. En ce sens,

l’écriture a bien eu l’effet salutaire dont elle parlait

elle-même quand elle disait écrire pour changer sa vie.

Elle s’affirme

aujourd’hui comme un écrivain sûr de son talent, et qui,

loin de mépriser ses lecteurs, prend un soin extrême à

expliquer son œuvre pour éviter les incompréhensions.

Elle a même un blog où l’on trouve nombre de ses

interviews. Dans l’un de ces entretiens, elle répond à

un journaliste qui lui demandait comment elle pouvait

justifier vouloir dicter aux lecteurs sa propre

interprétation de récits pourtant énigmatiques, et

qu’il |

conviendrait

donc peut-être mieux de laisser à l’interprétation de chacun.

|

Elle répond, de

façon caractéristique, par une analyse de la différence

entre l’écrivain classique et l’écrivain contemporain,

et débouche sur une explication générale de sa réflexion

actuelle sur sa propre création :

Dans la

littérature classique, la conscience du moi n’était pas

très développée. Le courant dominant du réalisme dans la

littérature moderne n’a guère été qu’une réaction à la

création conceptuelle… Et tout le style de notre époque

peut se résumer en gros à un mode de « description

objective », l’écrivain se posant en observateur

extérieur décrivant une histoire laissée au jugement du

lecteur, formé selon une approche formelle semblable à

la méthode kantienne qui appuie l’analyse sur de mots

clés… mots-clés fournis par les critiques…

Mais les

temps ont changé, il y a personnalisation de l’œuvre

littéraire, l’écrivain et sa création ne font plus

qu’un. La création littéraire est caractérisée par un

|

|

Histoires d’amour des

temps nouveaux (2013) |

haut degré de

conscience

individuelle qui est le

garant de la vérité humaine de l’œuvre ; la littérature tend à

rendre l’essence des choses. En raison même de cette conscience

exacerbée de l’ego dans la littérature moderne, un auteur ne

peut refuser d’écrire des critiques de ses propres œuvres, mais

aussi d’écrivains passés à la postérité, comme Kafka, Dante,

Borges, etc… Il n’y a plus tellement de différence entre

création littéraire et critique….

Can Xue s’inscrit

résolument comme une voix originale dans la littérature moderne.

Une auteure de

nouvelles avant tout

Sa première

publication, en 1988, celle qui l’a fait connaître, « Dialogues

en Paradis » (《天堂里的对话》), est un recueil de treize nouvelles courtes. Au total, entre

1988 et 2020, elle a écrit et publié 23 recueils de nouvelles,

contre neuf romans entre 1990 et 2019. Bien plus important, ce

sont ses nouvelles qui ont contribué à forger son style et son

univers si particulier. Les années 2000 sont une période

particulièrement prolifique, jusqu’en 2006. À part un recueil en

2009, il faut attendre 2014 pour retrouver des publications de

nouvelles, mais c’est alors une série de quatre recueils qui

sont publiés d’un coup dans l’année, suivis encore de trois de

2016 à 2020.

C’est

un recueil de seize nouvelles traduites en anglais –

I Live in

the Slums (《贫民窟是我的家》)

- qui lui vaut une nomination pour l’International

Booker Prize annoncée en mars 2021.

Parallèlement, il est intéressant de voir l’entrelacs de

publications de textes de fiction et d’essais sur les auteurs

qu’elle étudie, et qui l’influencent, à partir de 1999.

Principales

publications en chinois

1988年《天堂里的对话》,作家出版社

Dialogues

en Paradis, recueil de nouvelles

1989年《苍老的浮云》,日本河出书房新社

Old Floating Cloud,

publié au Japon

1990年《突围表演》,香港青文书屋

Breakthrough Performance,

titre initial de « Five Spice Street, publié à Hong Kong

《种在走廊上的苹果树》,台湾远景出版社

1994年《思想汇报》,湖南文艺出版社

Rapport

idéologique (recueil de nouvelles)

1995年《辉煌的日子》,河北教育出版社

Jours

de gloire (recueil de nouvelles)

1996年

《黄泥街》,长江文艺出版社

Rue

de la Boue jaune (1ère édition en Chine)

1998年《残雪文集》(四卷),湖南文艺出版社

Anthologie

en 4 volumes, aux éditions du Hunan

1999年《灵魂的城堡一理解卡夫卡》(评论),上海文艺出版社

Le Château de l’âme

–Comprendre Kafka

2000年《解读博尔赫斯》(评论),人民文学出版社

Décryptage de la

lecture de Borges

《奇异的木板房》,云南人民出版社

Une étrange cabane de

bois (recueil de nouvelles)

《美丽南方之夏日》,云南人民出版社

Jours d’été dans le

sud somptueux (mémoires)

《残雪散文》,浙江文艺出版社

Recueil d’essais, aux

éditions du Zhejiang

2001年《黄泥街》,长江文艺出版社

Rue

de la Boue jaune

2002年《五香街》,海峡文艺出版社

Five Spice Street

(roman), réédité en 2011 aux éditions des Ecrivains

《松明老师》,海峡文艺出版社

Recueil

de nouvelles et une pièce de théâtre

2003年《地狱的独行者》(评论),北京三联书店

Promeneur

solitaire en enfer (essai sur Shakespeare et Goethe)

《艺术复仇》(评论),广西师大出版社

La revanche de l’art

(essais littéraires)

《残雪访谈录》,湖南文艺出版社

Recueil d’interviews

2004年《残雪自选集》,海南出版社

Œuvres choisies

(nouvelles courtes et moyennes)

《永生的操练:解读但丁

》(评论),北京十月文化出版社

Préparation à la vie

éternelle, décryptage de Dante

2005年《双重的生活》,台湾木马文化

Vie double, publié

à Taiwan

《温柔的编织工:残雪读卡尔维诺与波黑士》(评论),台湾边城出版社

Le doux tisseur,

lecture d’Italo Calvino par Can Xue, publié à Taiwan

《最后的情人》(长篇),花城出版社

Le

dernier amant (roman)

2006年《传说中的宝藏》,春风文艺出版社

Trésors

de contes et légendes

《暗夜》,华文出版社

Nuit

noire (recueil de nouvelles)

《末世爱情》,上海文艺出版社

Amour

fin de siècle (recueil de nouvelles)

2007年《残雪文学观》,广西师范大学出版社

Les idées de Can Xue

sur la littérature

《把生活变成艺术-我的人生笔记》

,时代文艺出版社

La vie comme art – notes sur ma vie (recueil d’essais)

2008年

《趋光运动——回溯童年的精神图景》,上海文艺出版社

Exercice

d’héliotropisme – retour à l’univers spirituel de mon enfance

《边疆》,上海文艺出版社

La Frontière (roman)

2009年《黑暗灵魂的舞蹈:残雪美文自选集》,文汇出版社

La danse

d’une âme obscure : textes choisis sur l’art et la littérature

《辉煌的裂变》

,上海文艺出版社

La brillante fission (réflexions sur Italo Calvino)

《美人》

,河南文艺出版社

Beauté (recueil de nouvelles)

2010年《玫瑰水晶球:残雪散文》,鹭江出版社

La boule

de roses de cristal (essais littéraires)

2011年《吕芳诗小姐》,上海文艺出版社

La

jeune Lü Fangshi (roman)

《于天上看见深渊》,上海文艺出版社

Sonder l’abîme du ciel (dialogues avec

Deng Xiaomang

邓晓芒)

2013年《新世纪爱情故事》,作家出版社

Histoires

d’amour du 21e siècle (roman)

2014年

4 recueils de

nouvelles aux éditions du Hunan

湖南文艺出版社

《侵蚀》 Corrosion

《情侣手记》

Notes

d’amoureux

《垂直的阅读》 Lecture

verticale

《紫晶月季花》 Les

fleurs de la rose d’améthyste

2015年/2017年

《黑暗地母的礼物》,湖南文艺出版社

Le Cadeau de la sombre

terre-mère (roman en deux volumes)

2016年

《神秘列车之旅》,漓江出版社

Voyage dans un train

fantôme (recueil de cinq nouvelles zhongpian)

2019年

《一株柳树的自白》,中国工人出版社

Monologue

d’un saule pleureur (recueil de nouvelles)

《赤脚医生》,湖南文艺出版社

Médecin aux pieds nus (roman)

2020年

《茶园》(残雪全新小说自选集),山东文艺出版社

La

Plantation de thé (sélection de 17 nouvelles choisies par

l’auteure)

Traductions en

français

- La

petite cabane dans la montagne, in :

Les

meilleures œuvres chinoises 1949-1989,

éditions Littérature chinoise, coll. Panda, Beijing 1989, pp.

364-368.

-

Dialogues en Paradis,

traduit par

Françoise Naour. Gallimard, janvier 1992.

- La

Rue de la Boue Jaune,

traduit par Geneviève Imbot-Bichet. Bleu de Chine, avril 2001.

Traductions en

anglais

- Dialogues in Paradise

《天堂里的对话》,

Collection of thirteen short stories.

Translated by

Ronald R. Janssen and Jian Zhang. Northwestern University Press,

1989.

- Old Floating Cloud: Two Novellas

(Yellow Mud Street

《黄泥街》/

Old Floating Cloud

《苍老的浮云》).

Translated by

Ronald R. Janssen and Jian Zhang. Northwestern University Press,

1991.

- The Embroidered Shoes

《绣花鞋》.

Translated by

Ronald R. Janssen and Jian Zhang. Henry Holt, NY 1997.

- Blue Light in the Sky and Other Stories.

Translated by Karen

Gernant and Chen Zeping.

New Directions Books,

New York 2006.

Recueil de 14 nouvelles

datant de 1992-2006.

Extrait numérisé de la

première nouvelle (Blue Light in the Sky) et de la postface :

http://www.amazon.fr/Blue-Light-Sky-Other-Stories/dp/0811216489/ref=sr_1_10?s=english-

books&ie=UTF8&qid=1378362892&sr=1-10&keywords=can+xue#reader_0811216489

- Five Spice Street

《五香街》.

Translated by Karen

Gernant and Chen Zeping. Yale University Press, 2009.

- Vertical Motion.

Collection of short stories.

Translated by Karen

Gernant and Chen Zeping. Open Letter, 2011.

Excellente critique :

http://quarterlyconversation.com/vertical-motion-by-can-xue

- The Last Lover

《最后的情人》,

Translated by

Annelise

Finegan Wasmoen,

Yale University

Press, 2014.

- Frontier

《边疆》,

translated

by Karen Gernant and Chen Zeping, Open Letter, 2017.

-

Love in the New

Millenium 《新世纪爱情故事》,

translated by

Annelise

Finegan Wasmoen, foreword by Eileen Myles, Yale University

Press, Nov. 2018,

A lire en complément

Histoires d’amour du 21è siècle, notes de

lecture.

I

Live in the Slums, sélection International Booker Prize

C’est ce qu’elle déclare dans la postface au recueil

« The Blue Light in the Sky » (《天空里的蓝光》).

Borges, et non García Márquez, car celui-ci, dit-elle,

décrit le monde extérieur, ce qui ne l’intéresse pas.

La nouvelle a été publiée dans le numéro 13 d’avril 2013

du magazine Chutzpah/Tian Nan 天南,

pp 171-188. Elle se prêtait particulièrement bien à

l’illustration du thème du numéro : « A suivre » (没完成),

évoquant une sorte de mouvement perpétuel à jamais

inachevé, et célébrant l’inachèvement et l’incertitude.

https://www.douban.com/group/topic/39221685/

|

|