|

|

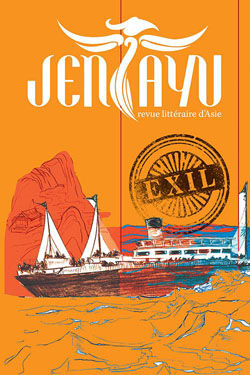

Jentayu n° 9 : sur

le thème de l’exil !

par Brigitte

Duzan, 12 février

2019

|

L’exil : on ne pouvait trouver sujet plus représentatif

des thèmes qui parcourent notre époque, et la

littérature - exil physique de réfugiés qui affluent et

refluent de tous côtés, mais aussi bien exil intérieur

d’une multitude de gens qui ont du mal à s’intégrer et à

être en phase avec leur temps. Il est frappant de voir

que tous les auteurs représentés dans ce numéro neuf de

Jentayu ont eux-mêmes vécu l’exil, voire le vivent

encore : on a l’impression d’une planète peuplée

d’exilés.

1. Ce nouveau numéro de Jentayu s’ouvre, comme pour nous

mettre en condition, sur deux extraits des « Enfants

du docteur Béthune » (《白求恩的孩子们》)

de

Xue Yiwei (薛忆沩),

qui écrivit le roman au Canada où il est allé s’exiler

après six ans passés à Shenzhen – qui étaient déjà un

exil, pour lui qui est originaire du Hunan. |

|

Jentayu n° 9 |

|

Xue Yiwei (薛忆沩) |

|

Le docteur Norman Bethune est un médecin canadien né en

1890, célèbre pour son action humanitaire autant que ses

innovations médicales. Après avoir été médecin militaire

pendant la Première Guerre mondiale et la Guerre civile

espagnole, il est parti en Chine en mai 1937, a rejoint

la Huitième armée de route à Yan’an, puis s’est illustré

sur le front de la guerre contre le Japon en organisant

des antennes mobiles médicales avec du matériel

transporté à dos de mulet et en formant aux soins

d’urgence des infirmiers et des médecins.

En 1939, alors qu’il opère sans gants chirurgicaux, il

se coupe la main ; la blessure s’infecte et entraîne une

septicémie. Il meurt le 12 novembre 1939, devenant

aussitôt une légende. En effet, apprenant sa mort, Mao

l’immortalise en rédigeant aussitôt un hommage : |

« A la mémoire de Norman Bethune ». Xue Yiwei l’a appris à

l’école et en a gardé une vénération pour le personnage. Or, il

en a retrouvé les traces à Montréal quand il est arrivé là. Il a

donc cherché à établir les liens entre la mémoire du Dr Béthune

en Chine et celle préservée au Canada, en écrivant une fiction.

Son roman est construit sous la forme d’une longue lettre

fictive au docteur Béthune, rédigée par un narrateur fictif

double de l’auteur. C’est un hommage à un exilé, par un autre

exilé, et en même temps un tableau de la Chine.

Ce sont les deux premiers textes de Xue Yiwei traduits en

France ; ils sont dédiés à

Sylvie Gentil qui

projetait de traduire le roman et m’en a laissé le legs à sa

mort, autre exil.

|

2. A ce texte chinois répond aussitôt un texte du grand

romancier indonésien

Pramoedya Ananta Toer

(1925-2006), un temps pressenti pour le prix Nobel de

littérature. Son œuvre, nous apprend Jentayu sur son

site, est largement autobiographique, que ce soit sous

forme de souvenirs d’enfance ou de jeunesse, ou de

récits de voyages et de captivité car cet écrivain a été

emprisonné à trois reprises : à l’époque coloniale pour

soutenir la cause nationaliste (1947-1949), sous la

présidence de Sukarno pour soutenir la communauté

chinoise d’Indonésie (de 1960 à1961), mais surtout sous

celle du général Soeharto qui imposa la thèse d’une

tentative de coup d’Etat communiste, l’armée devenant le

sauveur de la nation, et les propriétaires fonciers

déclenchant des représailles dans les campagnes où le

Parti communiste avait réalisé une réforme agraire.

L’écrivain fut incarcéré pour avoir soutenu Sukarno.

|

|

Pramoedya Ananta Toer |

Autant d’événements qui nous en rappellent d’autres, similaires,

intervenus en Chine. De même que ses « Soliloques d’un muet » ou

« Lettres de Buru » - île inhospitalière des Moluques où

l’auteur a été déporté à la veille de l’indépendance de son

pays, en août 1969 - nous en rappellent bien d’autres

d’écrivains chinois ayant subi des détentions arbitraires du

même ordre, que ce soit à la suite du mouvement des droitiers,

ou pendant la Révolution culturelle, dont les débuts se sont

d’ailleurs déroulés à peu près à la même période. Ces Pensées

dérivant au fil de l’eau, traduites par Etienne Naveau, qui

sont une lettre écrite à Buru à sa fille aînée mais jamais

envoyée, évoquent en filigrane cet autre père écrivant à sa

fille, mais lui une fois sorti de camp,

Bei

Dao (北島)…

|

L’illustration de ce texte, enfin, est l’une des plus

réussies de celles de ce numéro, que l’on doit à Olivia

Tang, artiste visuelle de Singapour. Son thème de

recherche est particulièrement bien adapté : les failles

émotionnelles des hommes.

3. La revue poursuit avec un texte turc, traduit par

Sylvain Cavaillès, de Bilge Karasu, « Les

mûriers ». Il s’agit d’une nouvelle qui conclut un

roman, Le soir d’une longue journée, dont

l’histoire se passe à l’époque byzantine, et raconte

l’exil d’un moine fuyant la répression contre son ordre.

« Les mûriers » vient achever ce récit par le récit d’un

autre exil, contemporain celui-là, ou plutôt de deux

exils, l’un évoqué avec une tristesse nostalgique par

une femme elle-même exilée, des exils qui se répondent,

d’Italie en Turquie et en

Argentine… comme si l’exil devenait une figure imposée,

inéluctable, du monde moderne, comme une sorte de flux

permanent détruisant et reconstruisant des destinées.

4. Et comme en clin d’œil vient un récit taïwanais, avec

à nouveau une très belle illustration d’Olivia Tang :

« L’Asie des illusions » de

Kao Yi-feng (高翊峰),

traduit par Gwennaël Gaffric, déjà le traducteur de « La

guerre des bulles » (《泡沫戰爭》)

du même auteur

.

On est bien dans le même univers, encore plus kafkaïen,

même. On ne sait trop si le personnage principal est

encore totalement ivre, ou s’il est éveillé, mais il est

dans un monde qui rappelle « Cube », le film de

science-fiction canadien de Vincenzo Natali où un homme

s’éveille au centre d’une pièce cubique, sans savoir ce

qu’il fait là, ni où il est, ce qui est le cas des

personnes des pièces adjacentes… « L’Asie des

illusions », c’est ça, et en plus il s’agit d’un bunker

dans les égouts… on retrouve le goût de

Kao Yi-feng pour les canalisations qui ne mènent à rien,

celles qui fuient et celles qui sont vides, comme dans

« La guerre des bulles ». Comme exil, c’est plutôt

l’exil angoissant du cauchemar dont on n’arrive pas à

sortir.

5. Le texte qui suit, « Bon à rien », traduit de

l’anglais par Brigitte Bresson, vient d’une écrivaine

originaire de Malaisie :

Preeta Samarasan.

Elle s’y connaît en exil puisqu’elle a vécu quatorze ans

aux Etats-Unis avant de s’installer en France en 2006,

où elle vit aujourd’hui dans un petit village du

Limousin.

« Bon à rien » est un faux entretien, une façon de

raconter son histoire, à la première personne, mais

masculine. On a

donc |

|

Bilge Karasu

Kao Yi-feng (高翊峰)

Preeta Samarasan |

l’impression d’un recul pris par l’auteure avec son

double narrateur. Exil pacifique, au moins en surface.

|

6. Histoire beaucoup moins pacifique, celle décrite par

l’auteur ouzbek Hamid Ismaïlov dans son roman

« La danse des démons » - dont l’extrait choisi est

traduit par Nazir Djouyandov et Filip Noubel : l’hisoire

est celle de l’arrestation en 1938 d’Abdoulla Qodirly,

écrivain ouzbek progressiste et anticolonialiste qui

militait pour un islam éclairé. Hamid Ismaïlov lui-même,

est une autre figure emblématique de l’exil moderne : né

|

|

Hamid Ismaïlov (photo Restless Books) |

au sud du Kirghistan, à l’époque où il

était soviétique, il a fait des études de journalisme, a été

poursuivi pour activisme politique, et s’est réfugié en Europe

dans les années 1990. Il

travaille depuis à

Londres comme rédacteur du service ouzbek de la BBC, mais n’est

pas autorisé à se rendre en Ouzbékistan où ses œuvres sont

interdites

.

On a l’impression d’histoires qui se répètent, avec des nuances,

de langues, d’intonation, de teinte de peau, mais finalement la

même volonté de faire entendre sa voix, contre l’autoritarisme,

l’obscurantisme, religieux en particulier, mais aussi bien

idéologique.

|

7. Ce numéro de Jentayu comporte aussi un texte d’un

auteur tibétain, mais traduit de l’anglais, par Benoîte

Dauvergne, avec pour titre un mot tibétain - phayul

- signifiant patrie, nous explique une note

initiale. L’auteure est une jeune tibétaine, Tsering

Wangmo Dhompa, qui a été élevée par sa mère dans les

communautés tibétaines en exil de Dharamsala, en Inde,

et de Kathmandou, au Népal et qui réside aujourd’hui à

San Francisco. Elle parle couramment plusieurs langues

et dialectes, dont le tibétain, l’hindi et le népalais,

mais choisit d’écrire en anglais « pour exprimer la

nostalgie des Tibétains exilés » : l’exil dans la

langue, mais langue parsemée de termes tibétains comme

si on ne pouvait sans eux évoquer la réalité tibétaine,

celle des pâturages, des nomades et de leurs animaux :

la patrie. |

|

Tsering Wangmo Dhompa |

|

8. Et puis voilà une « Errance dans les mers du sud »,

récit traduit par Pierre Mong Lim d’un auteur chinois

qui a passé son adolescence aux Philippines :

Bai Ren (白刃),

né en 1918 dans le Fujian et rentré en Chine en 1937

pour finir ses études et s’engager comme soldat pour

combattre l’armée d’occupation japonaise. Soldat

peut-être, mais écrivain prolixe malgré tout, de 1936 à

1996, dans les genres et les styles les plus divers.

L’extrait traduit pour Jentayu est un récit

semi-autobiographique tiré du roman éponyme, racontant à

la première personne les errances du jeune Ah Song,

double de l’auteur, parti de sa province comme lui en

1932 à l’âge de quatorze ans. Le roman est considéré

comme « le Bildungroman des Chinois d’outre-mer »

. |

|

Bai Ren (白刃) |

|

9. Après les « mers du sud », le Cambodge, et une

nouvelle traduite du khmer, par Christophe Maquet, « Nul

ne peut faire revivre les morts », de Soth Polin, autre

écrivain qui a lui-même vécu l’exil – il s’est réfugié

en France en 1974, puis est parti vivre aux Etats-Unis

en 1982 après avoir rompu avec sa femme : chez lui

l’exil est particulièrement douloureux. Né en 1943, il a

aujourd’hui soixante-quinze ans et vit seul à Long

Beach ; ces « morts qu’on ne peut faire revivre », ils

commencent avec lui.

10. Ce numéro 9 de Jentayu se termine avec un texte

d’Eileen Chang/

Zhang Ailing (张爱玲)

traduit par Chou Tan-ying et Emmanuelle Péchenart :

« Murmure ». Texte autobiographique où l’écrivaine

décrit les démêlés avec son père, opiomane, de plus en

plus violent, qui finit par l’enfermer dans sa chambre…

dont elle s’enfuit pour |

|

Soth Polin |

rejoindre sa mère. Tentatives d’exil à l’étranger, à Londres,

puis à Hong Kong, qui échouent à cause de la guerre. Ne s’exile

pas qui veut. On comprend au passage comment elle a pu écrire

« La Cangue d’or ».

Le numéro est complété par le désormais habituel reportage

photos, cette fois sur des camps Rohingas au Bangla Desh – des

photos en noir et blanc qui ont la puissance de gravures sur

bois.

Sans oublier les poèmes, trois par trois, du Vietnam, de

Singapour, et d’Inde, ces trois derniers traduits du tamoul !

Notes de lecture et articles complémentaires sur le site de

Jentayu :

http://editions-jentayu.fr/

Le numéro 5 de Jentayu comportait une interview de Hamid

Ismaïlov où il parlait des conflits de cultures en Asie

centrale, et de la diversité des langues et des

croyances de cette région,

|

|