|

|

Da Fang,

le nouveau magazine littéraire d’Annie Baobei

《大方》,安妮宝贝主编的新型文学杂志

par Brigitte

Duzan, 14 mai 2011

|

Couverture de Da Fang |

|

Da Fang (《大方》)

est l’un de ces

nouveaux magazines littéraires

qui apparaissent comme une « petite révolution »

(文学杂志“小革命”) dans le monde jusqu’ici tranquille de la

presse littéraire chinoise.

Lancé le 1er mars dernier sous la houlette d’Annie

Baobei, Da Fang s’inscrit dans un mouvement

novateur qui a pour ambition de renouveler les magazines

littéraires tant du point de vue du fond que de la forme,

pour les ouvrir sur un lectorat plus large, plus jeune,

avide de nouveautés et adepte d’images.

Dès le premier numéro, il se présente, comme la plupart

de ses concurrents, comme un magazine ouvert sur

d’autres formes artistiques, complémentaires de la

littérature, mais aussi ouvert sur d’autres littératures

et d’autres cultures. |

Un espace de calme et de réflexion

Da Fang

s’inscrit dans la lignée de précurseurs comme le NEWriting (《鲤》),

de Zhang Yueran, ou le défunt

Party

de Han Han

(《独唱团》),

et fait suite au nouveau bimensuel Tian Nan (《天南》)

lancé par Ou Ning (欧宁)

au début de l’année.

|

Un magazine qui

s’inscrit dans la durée…

Il a cependant une

philosophie et une image qui se veulent différentes. Selon les

termes mêmes d’Annie

Baobei :

《大方》是一本“暂时离开资讯、应景、热闹、时效话题”的杂志。

Da Fang

est un magazine qui

s’éloigne des sujets

d’actualité occasionnels, excitants mais

limités dans le temps.

..目的是要在这个喧嚣的时代倡导一种“敬畏写作、专注阅读”的态度,与时下快节奏、短信息的时代拉开距离。

… l’objectif [du magazine], en cette époque tapageuse, est de susciter

une attitude « de respect envers l’écrit, et d’intérêt pour la

lecture », en

|

|

Annie Baobei |

prenant ses distances de la propension actuelle

aux tempi rapides et messages courts.

Da Fang

veut donc s’inscrire dans la durée, une durée réflexive, privilégiant

des formes plutôt longues : le premier numéro paru comporte des

articles et nouvelles de plusieurs pages pour la plupart. Dans

la même idée, le magazine est trimestriel.

… et dans une perspective interculturelle et

pluridisciplinaire

|

Zhi An |

|

L’une des caractéristiques de Da Fang est de ne

pas se limiter à la littérature chinoise, mais de s’ouvrir sur

la littérature étrangère, ainsi que sur d’autres formes

artistiques, le cinéma en particulier. Son image et sa

philosophie transparaissent de façon subliminale dans le

titre lui-même.

Celui-ci, tel qu’il apparaît sur la couverture du

premier numéro, reprend en effet le terme de wenyi

文艺, qui

englobe à la fois la littérature (文学)

et les arts (艺术),

dans la grande tradition chinoise qui fait de la

peinture comme de la littérature des pendants du trait

calligraphié, tout en l’associant à l’adjectif anglais open, lui

aussi scindé en deux à l’image des deux caractères qui le

précèdent :

《大方·O-pen新文艺》 :

Da Fang. O-pen, nouveaux arts et littérature

|

Le sens qui en ressort est multiple :

- les

deux caractères

大方

dàfang,

d’abord, ont une signification complexe, renvoyant à une

attitude d’ouverture à la fois généreuse et naturelle,

avec une touche de raffinement et de bon goût, celle du

lettré d’antan, celle du siècle des Lumières aussi.

Mais, avec un autre ton,

大方

dàfāng

est un terme plus littéraire qui désigne l’expert, le

connaisseur, et complète le précédent.

- Quant à O-pen, le sens immédiat renvoie bien sûr

à l’ouverture, mais, tel qu’il est écrit, il fait aussi

penser à l’interjection ‘oh pen !’, impliquant la

ferveur littéraire, ou le respect, voire la vénération

de l’écrit (敬畏写作) que le magazine déclare tout de go avoir pour

ambition de promouvoir.

… à l’image de ses concepteurs et

rédacteurs

Da Fang apparaît ainsi beaucoup plus profond qu’on

aurait pu le penser de prime abord. Annie Baobei a su

s’entourer de rédacteurs de qualité, dont les attaches

et activités |

|

Ma Jiahui |

dépassent en outre le seul cadre de la Chine

continentale, s’étendant, selon le terme consacré, « aux deux

rives et trois territoires » (横跨两岸三地),

entendez la Chine continentale, Hong Kong et Taiwan, plus un

rédacteur responsable de la zone Europe-Amérique.

La rédaction est

principalement constituée de trois célébrités du monde

littéraire chinois responsables de leur zone spécifique :

|

-

Zhi An

(止庵)

pour la Chine continentale. Né en 1959 à Pékin, journaliste,

écrivain et chercheur qui écrit depuis 1972, c’est un

spécialiste de Zhou Zuoren (周作人), l’essayiste frère de

Lu Xun,

dont il a compilé et publié un recueil de textes.

-

Ma

Jiahui (马家辉)

pour Hong Kong. Né en 1963, personnalité médiatique du monde

littéraire de Hong Kong, il participe souvent,

|

|

Ye Meiyao avec son époux |

en particulier, à

l’émission littéraire de Phoenix TV Sānrénxíng (三人行)

en tant qu’animateur invité.

-

Ye

Meiyao (叶美瑶)

pour Taiwan. Epouse de l’écrivain Zhang Dachun (张大春),

elle est éditeur en chef de la maison d’édition taiwanaise

grande productrice de bestsellers, Nouvelle culture classique (新经典文化出版社)

, qui, justement, est celle à laquelle est adossé le magazine.

|

On retrouve leur griffe

derrière les textes sélectionnés ou commandés pour ce premier

numéro.

Un premier numéro

éclectique et attrayant

Le premier numéro de

Da Fang reflète bien, en effet, les options de base du

magazine et les personnalités des rédacteurs. Une bonne partie y

est consacrée à la littérature étrangère ; on y trouve par ailleurs,

outre un essai assez long d’Annie Baobei elle-même, un texte

encore inédit de Zhou Zuoren, une nouvelle d’une romancière de

Hong Kong, et un essai sur le cinéma, par Jia Zhangke.

1. Le numéro s’ouvre

sur un long entretien avec l’un des écrivains japonais les plus

populaires aujourd’hui, Haruki Murakami (en chinois

村上春树),

entretien réalisé en mai

|

|

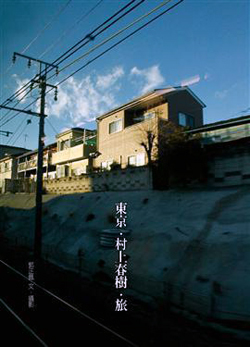

Haruki Murakami |

|

Le Tokyo de Haruki Murakami par Peggy Kuo |

|

2010 pendant trois jours par

Matsuie

Masashi, d’où le titre sur la couverture :

村上春树,三天两夜超级访谈.

Ce n’est cependant pas

un inédit : il avait déjà été publié dans la revue japonaise

Kangaeru Hito (考える人,

“The Thinker”), dans le numéro de l’été 2010. Le texte est

accompagné de photos de Sugano Kenji et a été traduit pour Da

Fang par Zhang Lefeng (张乐风).

L’écrivain y parle de son œuvre, et en particulier de son

bestseller « 1Q84 »,

histoires

parallèles, en trois parties,

d’une tueuse à gage et d'un

professeur rêvant d'écrire des livres (1). Le magazine offre en

complément une virée dans Tokyo de Peggy Kuo (郭正佩),

auteur d’un livre

d’essais-photos sur les lieux de la capitale

japonaise apparaissant dans l’œuvre de l’écrivain. (2)

|

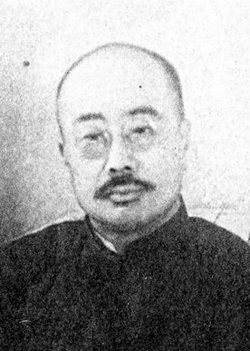

2. L’autre monstre

littéraire qui fait la une de ce premier numéro du magazine est

chinois, et c’est Zhou

|

Zuoren (周作人).

Zhi An a retrouvé un essai inédit de lui écrit au début des

années 1950, intitulé « Qu’est-ce que les dragons ? » (《龙是什么》).

Zhi An explique que l’on trouve des références au texte dans son

journal ; à la date du 27 août 1953, Zhou Zuoren note qu’il a

envoyé les 18 pages de l’essai à « monsieur Pan », c’est-à-dire

Pan Jitong (潘际垌), qui était alors chef du bureau de Pékin du Da Kung Pao (《大公报》) ;

mais l’essai n’y fut cependant pas publié.

Zhou Zuoren en reprit

ultérieurement des passages dans

d’autres publications, mais le

texte était resté inédit. C’est donc un scoop que Da Fang

a largement médiatisé. Ce n’est cependant qu’une étude assez peu

profonde, expliquant sans doute sa non publication, des origines

du dragon, de ses diverses représentations dans la culture

chinoise, ainsi que de ses avatars en Inde et en Occident.

|

|

Zhou Zuoren |

L’auteur conclut :

« Nous pouvons conclure que le dragon chinois existait

réellement sous la forme

|

Wong Bik-wan |

|

d’un

grand reptile, une

sorte de lézard qu’il était possible de domestiquer, le plus

proche aujourd’hui étant probablement le dragon de Komodo. Le plus étrange est

cependant que cette créature peu sophistiquée ait exercé une

influence aussi profonde sur la culture chinoise. » Fait

intrigant qui a fait couler beaucoup d’encre depuis (3).

3. Le troisième texte

du magazine est une nouvelle inédite de la romancière de Hong

Kong

Wong Bik-wan (黄碧云),

intitulée « l’hôtel du dernier jour » (《末日酒店》).Née

en 1961,

Wong Bik-wan a été

journaliste freelance et scénariste avant de publier des

collections de nouvelles et d’essais qui l’ont rendue célèbre à

Hong Kong : elle a été couronnée en 1994 d’un Hong Kong Biennal

Award for Chinese Literature, catégorie fiction, pour son

recueil « Tendresse et violence » (《温柔与暴烈》).

|

La nouvelle conte

l’histoire agitée d’une famille de Macao qui y possède un hôtel.

Elle est annoncée comme ayant un style et une atmosphère

rappelant Zhang Ailing.

|

4. Cette nouvelle est

suivie d’une traduction d’une autre nouvelle, « Pharmacy », de

la romancière américaine Elizabeth Strout. Elle est tirée de son

recueil de nouvelles « Olive Kitteridge », qui dépeignent, à

travers le personnage d’Olive Kitteridge, prof de maths et

épouse apparemment très ordinaire du pharmacien d’une petite

ville du Maine, la complexité des relations humaines et les

difficultés de l’existence dans ce petit coin d’Amérique, et

bien au-delà. Le livre a été couronné du prix Pulitzer en 2009.

5. Annie Baobei a

écrit pour l’occasion un long essai intitulé

《一道屏风。一只碗。一本书。》,

en trois parties, comme le titre l’indique, les deux premières

étant des réflexions sur l’existence, la troisième un

développement sur l’œuvre d’un écrivain chinois du 12ème

siècle, Meng Yuanlao (孟元老),

auteur d’un célèbre « Rêve de Hua dans la capitale de

|

|

Elizabeth Strout |

l’Est » (《东京梦华录》)

qui décrit sur un ton raffiné

empreint de tristesse la vie dans la ville de Bianliang/Kaifeng

sous les Song du Nord.

|

Jia Zhangke |

|

6. Le numéro se conclut

avec un essai de Jia Zhangke

(贾樟柯), figure de proue du cinéma indépendant chinois et de ladite ‘sixième

génération’. C’est,

au-delà d’un hommage au grand maître du cinéma taiwanais Hou

Hsiao-hsien (侯孝贤),

un témoignage intime et une réflexion personnelle sur l’art, et

la manière dont chacun le perçoit. C’est aussi la marque de l’option pluridisciplinaire

du magazine.

Au total, si la qualité

du contenu est inégale, les images sont superbes, et Da Fang

se présente bien, comme le voulaient ses créateurs au

départ, comme un espace de calme incitant à la découverte et à

la réflexion dans le tumulte de la vie moderne, non un objet de

consommation rapide, mais un produit à déguster lentement. Son

premier numéro a trouvé des échos et des lecteurs : il a été

tiré, et écoulé, à un millier d’exemplaires.

|

On attend maintenant le

suivant avec curiosité.

Notes

(1) Le livre a été un

incroyable succès d’édition : il s’en est vendu un million

d'exemplaires en un mois. Le titre est une probable référence au

roman « 1984 » de George Orwell : au Japon, on prononce en effet

le "Q" à l'anglaise /kjuː/

et, le "9" se prononçant "Kyū", 1984 et de 1Q84 se lisent de la

même manière.

Le livre est en cours

de traduction en français, et le 1er des trois tomes

devrait paraître chez Belfond en août 2011.

(2) Elle est aussi

auteur de livres sur Paris avec des photos étonnantes, témoin

celles publiées sur son blog :

http://peggy.cc/blog/paris/

(3) Mentionnons à ce

sujet la série de conférences autrement palpitantes données en

ce moment

et jusqu’au 23 mai

au Louvre par Danielle

Elisseeff, « Les hybrides

chinois, la quête de tous les possibles », publiées sous le même

titre par le musée :

http://www.louvre.fr/llv/auditorium/detail_cycle.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674204361&CURRENT_LLV_CYCLE_AUDIT%3C%3Ecnt_id=10134198674204361&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500960

A lire en

complément :

Présentation de

Wong Bik-wan et des ses

nouvelles

|

|