|

|

Zong Pu

宗璞

Présentation

Par Brigitte Duzan, 30 décembre

2018, actualisé 31 août 2022

|

Zong Pu

est l’une des grandes écrivaines chinoises de la

seconde moitié du 20e siècle : elle a

commencé sa carrière dans les années 1950, l’a

poursuivie après la Révolution culturelle, avec des

œuvres marquantes à partir de 1978, et a encore été

couronnée du prix Mao Dun en 2005

.

Issue

d’une grande famille d’intellectuels, elle a dès

l’enfance été nourrie dans son environnement

familial même d’une double culture traditionnelle et

étrangère qui en a fait une personnalité

inhabituelle parmi les écrivains de sa génération.

Aujourd’hui, à la fin des années 2010, elle continue

une œuvre qui parcourt plus de six décennies.

Une

enfance privilégiée

|

|

Zong Pu |

Née en

juillet 1928 à Pékin, de son vrai nom Feng Zhongpu (冯钟璞),

elle est la fille du grand philosophe Feng Youlan (冯友兰),

frère de l’écrivaine

Feng Yuanjun (冯沅君).

Né en 1895, formé à Wuhan et à l’université de Pékin, puis à

l’université Columbia, Feng Youlan a exercé une influence

déterminante sur la pensée chinoise à partir de la fin des

années 1930, en la revitalisant dans un sens

néo-confucianiste. Feng Yuanjun, quant à elle, était une

autorité en matière de littérature et théâtre classiques.

|

L’université fédérée du Sud-ouest à

Kunming pendant la guerre |

|

Quand

Zhongpu avait trois mois, son père a accepté un

poste à l’université Qinghua, et c’est là qu’elle a

grandi. Elle garde un souvenir heureux des neuf

premières années de sa vie, mais, quand la guerre

éclate en 1937, elle doit arrêter l’école et, en

1938, fuir avec sa mère et ses trois frères à

Kunming où son père est parti enseigner à

l’Université nationale fédérée du Sud-Ouest (西南联合大学),

regroupant les deux principales universités de Pékin

(Qinghua et Beida) et celle de Tianjin (Nankai) qui

ont été transférées là. |

|

Zong Pu ne

retournera à Pékin qu’à la fin de la guerre, en

1946, quand les trois universités revinrent dans

leurs lieux d’origine. Mais elle a bénéficié d’une

solide formation culturelle dans son environnement

familial, développant un intérêt pour la littérature

dès son plus jeune âge grâce, d’après ses propres

dires, à son père qui était aussi un lettré épris de

poésie classique.

Elle

étudie pendant deux ans à l’université Nankai à

Tianjin, puis, en 1948, est admise dans le

département des langues étrangères de l’université

Qinghua dont son père a accepté provisoirement la

présidence de décembre 1948 à janvier 1949, avant de

repartir aux Etats-Unis

.

Pendant la guerre de Corée, elle fait de la

propagande anti-américaine dans les usines de la

capitale. Cette même année 1948, elle publie sa

première nouvelle dans le Dagongbao (《大公报》) |

|

Zong Pu jeune |

à Tianjin : « AKC » (un

jeu de mots sur le français « a cassé »).

Cette nouvelle,

a-t-elle expliqué,

elle l’a écrite alors qu’elle était étudiante et apprenait le

français. Le personnage principal de l’histoire offre à la jeune

femme qu’il aime une porcelaine qui porte gravées ces trois

lettres, mais la jeune femme ne se résout pas à briser le vase,

et ne trouve donc pas la lettre cachée à l’intérieur lui

révélant les sentiments du donateur. C’est ainsi qu’ils se sont

manqués, conclut Zong Pu, et l’ont regretté toute leur vie.

Elle sort diplômée de

littérature anglaise en 1951, mais a continué à s’intéresser à

la littérature française, participant dans les années 1950 aux

multiples discussions sur un personnage qui fascinait le monde

des lettres chinois à l’époque : Julien Sorel.

1957 : Les

Haricots rouges

En septembre 1953, la

Seconde Conférence sur la Littérature impose un rôle idéologique

et didactique à la littérature qui devient un objet au service

de la promotion du socialisme et de l’éducation des masses. Elle

arrête d’écrire et, de 1956 à 1958, devient rédactrice pour la

littérature étrangère de la revue Lettres et arts (Wenyibao

《文艺报》).

Mais elle revient sur

sa décision au moment de l’éphémère mouvement d’ouverture des

Cent Fleurs : elle écrit la nouvelle « Les Haricots rouges »

(《红豆》).

Mais, publiée en juillet 1957, alors que le vent avait déjà

tourné, elle vaut à son auteure d’être attaquée et condamnée

comme droitière, l’exaltation des sentiments n’étant pas dans la

ligne idéologique du début du Grand Bond en avant. C’est en

effet une histoire d’amour qui oppose aspirations individuelles

et idéaux collectifs, la jeune héroïne étant obligée de renoncer

à l’amour pour privilégier l’engagement révolutionnaire.

La peine que Zong Pu

doit purger n’est cependant pas trop lourde. En 1959, elle est

envoyée travailler dans une ferme du Hebei. Elle rentre

provisoirement en grâces pendant la brève période d’ouverture au

début des années 1960 et entre alors au comité de rédaction de

la revue Littérature du monde (《世界文学》)

de l’Institut de recherche sur la littérature étrangère.

1979 : retour à

l’écriture

Zong Pu n’a plus rien

publié jusqu’aux lendemains de la Révolution culturelle. Puis

soudain, elle publie coup sur coup deux nouvelles remarquées et

primées : « Le rêve de l’archet » (littéralement le

rêve sur une corde – une corde de violoncelle《弦上的梦》)

en 1978 et « Qui suis-je ? » (《我是谁》)

en 1979. La première, couronnée du prix de la meilleure nouvelle

de l’année, traitait de la condition des intellectuels pendant

la Révolution culturelle, mais c’est surtout la seconde qui a

fait de Zong Pu l’une des écrivaines les plus en vue de la fin

des années 1970 en Chine.

1. « Le rêve de

l’archet » dépeint l’évolution des rapports entre

une violoncelliste d’âge moyen, professeure de musique, qui a

été persécutée pendant la Révolution culturelle et une jeune

étudiante dont les parents ont été tués pendant la même période

et qui vient se réfugier chez elle (une ancienne amie de sa

mère) car la tante qui l’hébergeait l’a mise dehors par crainte

qu’elle ne lui attire des ennuis ; Zong Pu dépeint le mur de

froideur et de cynisme que la jeune fille s’est bâti dans un

réflexe d’autoprotection et que la musicienne tente peu à peu de

briser.

Le spectre de la Révolution culturelle plane sur le récit, non

tant pour les atrocités commises, que pour les dommages profonds

infligés aux relations entre individus, amis ou famille, et

surtout pour les conséquences désastreuses sur la mentalité des

jeunes, qui ont perdu tout idéalisme et foi dans l’avenir.

Contrairement à bien des récits de la

« littérature

des cicatrices »,

il n’y a aucun romantisme ni sentimentalisme chez Zong Pu, on

sent juste affleurer une grande tristesse.

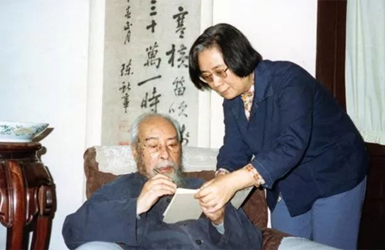

|

Avec son père Feng Youlan |

|

La nouvelle se termine par la description des

manifestations spontanées place Tian’anmen au début

de 1976, quand la mort de Zhou Enlai a déclenché un

phénomène de ferveur populaire. Zong Pu nous décrit

une foule où les individus communient dans leur

douleur et leur attachement au premier ministre

disparu. Ce n’est plus un collectif aveugle

obéissant aux mots d’ordre, c’est une conscience

collective qui vaut par la somme des consciences

individuelles. |

2. « Qui suis-je ? »

est l’histoire d’une jeune femme que le suicide de son

compagnon, persécuté pendant la Révolution culturelle, a rendue

folle de douleur. Elle s’imagine transformée en démon, puis en

fleur, et enfin en un énorme vers, chaque transformation donnant

lieu à des doutes sur son identité. Kafka n’est pas loin, mais

la réflexion est à replacer dans le cadre de la période

post-maoïste qui voit un retour aux valeurs humaines, retour

cependant contesté car ces valeurs sont toujours l’objet de

critiques virulentes contre leur caractère petit-bourgeois.

|

Les

différentes métamorphoses de la jeune femme

reflètent la fragmentation de son moi

profond, sa quête identitaire pour retrouver un être

indemne et entier, après les persécutions subies.

Mais finalement elle se suicide elle aussi, en se

jetant dans un lac glacé, tandis qu’un vol d’oies

sauvages passe dans le ciel en dessinant un V à

l’envers, c’est-à-dire le caractère rén

人,

celui désignant l’homme, laissant présager qu’il est

en train de retrouver sa place dans un monde qui

l’avait écrasé.

Le récit

de Zong Pu est précurseur : il annonce tout un

courant « humaniste » qui va se développer au début

des années 1980, en littérature comme au cinéma,

mais sera vivement attaqué, toute tentative de

restaurer des valeurs humanistes étant considérée

comme un rejet implicite de la théorie de Mao selon

laquelle il n’y a pas de nature humaine, seulement

une nature de classe. L’image des oies sauvages

décrivant |

|

Livre à la mémoire de son père

|

le signe rén dans le ciel se

retrouve même au début du

film emblématique « Unrequited Love » ou « Douloureux amour

» (Kulian《苦恋》),

adapté d’une nouvelle de

Bai Hua (白桦)

en hommage au peintre Huang Yongyu (黄永玉)

persécuté pendant la Révolution culturelle.

Mais, au-delà du

contexte de l’époque, cette revendication humaniste est chez

Zong Pu le reflet d’une culture familiale profondément ancrée

dans la culture traditionnelle chinoise, tout en étant

influencée par la pensée humaniste de l’Occident.

Nouvelles,

essais et contes

|

Zong Pu avec Bing Xin |

|

Dans les

années 1980 et 1990, elle a développé un style

original empreint de poésie et de philosophie.

Elle a

écrit dans les genres les plus divers : des

nouvelles "moyennes" comme « Le rocher immortel » (《三生石》)

ou « Le brillant passage des saisons » (《四季流光》),

ou encore des essais poétiques empreints de son

amour de la nature, comme ses « Notes sur le lac de

l’Ouest » (《西湖漫笔》).

|

Mais elle a aussi

écrit des notes de voyage, des souvenirs comme « En mémoire de

la fête des Fleurs » (《花朝节的纪念》)

ou « Bribes de souvenirs de la Salle des Trois Pins » (《三松堂的断忆》),

et même des contes pour enfants comme « A la recherche de la

Lune » (《寻月记》)

publié en 1957 ou « Paroles de fleurs » (《花的话》)

publié en 1978 dans la revue Littérature du peuple.

|

En 1996,

elle a publié ses œuvres complètes en quatre

volumes. Mais elle est aussi en train de terminer le

dernier volume d’une tétralogie romanesque dont les

trois premiers volumes ont été publiés aux éditions

Littérature du peuple (人民文学出版社).

La

tétralogie de la Gourde sauvage

Ce roman

en quatre volumes, « Prélude de la Gourde sauvage »

(《野葫芦引》),

est une sorte d’autobiographie romancée de ses

années de guerre. C’est l’œuvre majeure de toute la

seconde partie de sa vie, après la Révolution

culturelle.

1. Le

premier volume, « Chronique du passage vers le Sud »

(《南渡记》),

achevé en 1987 et publié en septembre 1988, commence

pendant l’été 1937. Zong Pu y dresse le portrait

d’une mère de trois enfants soudain prise dans

l’engrenage de la guerre, qui doit quitter la

capitale menacée par l’armée japonaise. Lü Bichu (吕碧初)

est la plus jeune de la famille Lü, elle-même mère

de trois enfants et prête à tout pour sauver ce qui

lui est cher. Mais la voie est étroite entre un

gouvernement corrompu, les Japonais d’une cruauté

sans merci, et, pour couronner le tout, le désespoir

des Chinois autour d’elle

.

2. Le

second volume, « Chronique du refuge de l’Est » (《东藏记》),

est sorti en avril 2001. Il s’agit d’une chronique

de la vie à l’Université fédérée du Sud-ouest à

Kunming pendant la guerre, avec des portraits très

vivants des intellectuels réfugiés là, dans une

atmosphère de résistance à l’ennemi décrite en

termes affectifs, dans un style raffiné. Dans le

contexte de la guerre, certains se conduisent en

héros en continuant leurs cours sous les

bombardements, tandis que d’autres en profitent pour

faire fortune.

Le roman a

été couronné du prix Mao Dun en 2005.

3. Dans le

troisième volume, « Chronique de la marche vers

l’Ouest » (《西征记》), publié

en mai 2009, la narration s’évade du cadre de

l’université et de la vie sur le campus pour

englober la réalité qui la cerne avec un tableau

coloré de paysans, de généraux, de combattants de la

guérilla ou encore des chefs de minorités de la

région. C’est tout un monde de souvenirs vibrants

que l’on trouve rarement sous d’autres plumes et

même au cinéma.

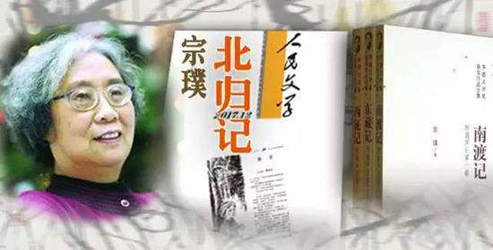

4. Le

quatrième volume, « Chronique du retour dans le

Nord » (《北归记》),

a été publié en octobre 2018 et a obtenu le prix Shi

Nai’an (施耐庵文学奖). |

|

1er volume de la tétralogie (vers le

sud)

2ème volume (vers l’est)

3ème volume (vers l’ouest) |

|

Zong Pu à 90 ans, lors de la

publication de la 4ème partie de la tétralogie (vers

le nord) |

|

Au-delà de

l’intérêt documentaire du contenu, les quatre

volumes ont une qualité littéraire unanimement louée

par la critique, d’un style raffiné qui est celui

des essais sanwen de l’auteure. Le roman est

conçu sur le modèle des grands romans de la

tradition chinoise. On |

pense bien sûr au

« Voyage vers l’Ouest » (《西游记》),

mais ce n’est pas pour rien, non plus, que le quatrième

volume de la tétralogie a été couronné du prix Shi Nai’an,

du nom de l’auteur du grand classique « Au bord de l’eau » (《水浒传》)…

Une écrivaine

hors normes

Zong Pu est retraitée

depuis 1981 de l’Institut de littérature étrangère de l’Académie

chinoise des sciences sociales et, à plus de 90 ans, continue

d’écrire malgré des problèmes de santé et une mauvaise vue.

Elle est d’autant plus

remarquable qu’elle avait une solide formation en littérature

étrangère, à une époque où ce n’était pas courant. A huit ans

elle avait lu David Copperfield, puis, adolescente, elle se

passionna pour Dostoïevski et Thomas Hardy, sujet de sa thèse de

fin d’études à Qinghua. Au début des années 1960, une campagne

fut lancée contre des auteurs occidentaux, dont Kafka. Comme

elle travaillait alors à la rédaction de la revue « Littérature

mondiale », elle en profita pour lire ses œuvres, et en fut

fortement influencée.

Cette solide formation

ne l’a pas empêchée d’avoir aussi un penchant pour la

littérature chinoise classique. Enfant, elle devait tous les

matins réciter quelques poèmes Tang à sa mère avant d’aller à

l’école, et sa tante Yuanjun était elle-même professeure et

spécialiste de littérature, poésie et théâtre classiques. Ses

connaissances se reflètent dans son style, ses images poétiques

et ses citations.

Enfin, elle était

aussi passionnée de musique, intérêt renforcé par son mari, Cai

Zhongde (蔡仲德),

professeur au Conservatoire central de musique et auteur de

plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’esthétique de la musique

chinoise, qu’elle épousa en 1969.

La musique est un thème récurrent dans son œuvre.

Traductions en

français

Deux traductions de référence :

-

Qui suis-je ? 《我是谁》,

trad. Catherine Gipoulon, Europe n° 672, avril 1985.

-

Le rêve de l’archet 《弦上的梦》,

trad. Liu Hanyu et Liu Fang, in : La Chine des femmes,

Mercure de France, coll. Mille et une femmes, 1983, pp. 181-210.

- Le sacrifice du cœur, Beijing

Ed. Littérature chinoise, 1992, 214 p.

Six nouvelles :

i. Haricots rouges, décembre

1956, trad. Catherine Toulsaly, p. 7

ii. Le rêve de l’archet,

automne 1978, trad. Liu Fang/Liu Hanyu, p. 67

iii. Le sacrifice du cœur, juin

1980, trad. Catherine Toulsaly, p. 111

iv. Lulu, juin 1980, trad. Wang

Anwei/Zhang Lei, p. 139

v. Pattes d’ours, juin 1981,

trad. Catherine Toulsaly, p. 169

vi. La tragédie du noyer,

décembre 1981, trad. Catherine Toulsaly, p. 187

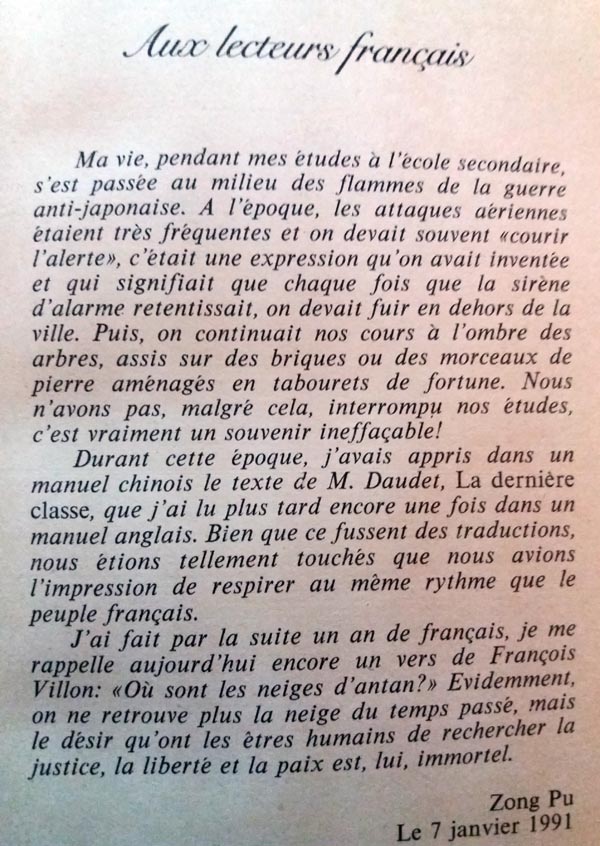

Introduction : Aux lecteurs français

Traductions en

anglais

- Melody in Dreams

《弦上的梦》,

in : Seven Contemporary Chinese Women Writers. Short

stories by Ru Zhijuan, Huang Zongying, Zong Pu, Shen Rong, Zhang

Jie, Zhang Kangkang, Wang Anyi.

Préface Gladys Yang. Chinese Literature, Panda Books, 1982,

280p.

- The Tragedy of the Walnut Tree (1984), in : The Serenity Of

Whiteness, Stories By and About Women in Contemporary China,

11 short stories selected and translated by Zhu Hong, Ballantine

Books, 1991, pp. 282-299.

- Red Beans

《红豆》,

tr. Geremie Barme, in : Fragrant Weeds, W.J.F Jenner ed., HK

Joint Publishing 1983, pp. 195-228 – rep. in :

Writing Women in Modern China :The Revolutionary Years 1936-1976,

Amy D. Dooling ed., Columbia University Press 2005, pp. 247-274.

- Lulu 《鲁鲁》,

tr. Taylor Brady, Haiyan Lee and Sylvia Yang, 2013.

(Publication initiale :

Littérature du peuple, 1990)

A lire en ligne sur le site du MCLC Resource Center :

http://u.osu.edu/mclc/online-series/lulu/

- The Everlasting Rock

《三生石》,

publié sous le nom Feng Zong Pu, Three Continents Press, 1998,

181 p.

- Wild Gourd Overture, 1.

Departure for the South《南渡记》tr.

Wen Lingxia, Alain

Charles Asia Publishing 2018

Il était professeur invité à l’université de

Pennsylvanie quand les nouvelles venues de Chine firent

présager l’arrivée prochaine des Communistes au pouvoir.

Malgré les conseils de prudence de son entourage, il

repartit en Chine. Mais il se trouva bientôt obligé de

répudier une grande partie de ses travaux, et même de

réécrire certains de ses ouvrages pour les mettre en

conformité avec l’idéologie du régime. Constamment

attaqué, il refusa cependant de quitter le pays.

Zong Pu lui a

d’ailleurs rendu hommage en écrivant une biographie,

publiée en 1991.

Bai Hua

sera le bouc

émissaire d’une campagne contre « l’humanisme » menée

à partir de l’automne 1980, dans laquelle seront aussi

impliquées les écrivaines Yu Luojin (遇罗锦)

et Dai Houying (戴厚英).

Voir : The

Uses of Literature, Perry Link, Princeton University

Press, 2000, pp. 27-30.

|

|