|

|

La littérature chinoise au

vingtième siècle

I. 1900-1917 : Transition

Préambule

Le 14 août 1900, Pékin était occupée par l’armée des huit

nations occidentales alliées, entrées en Chine pour mettre fin à

la rébellion des Boxers. Le sac de Pékin et le traité humiliant

que dut signer le prince Qing (庆亲王),

au nom de l’empereur, le 7 septembre 1901, furent pour les

réformateurs une démonstration supplémentaire de la nécessité de

réformes drastiques.

|

L’impératrice douairière,

qui avait étouffé dans l’œuf les réformes de 1898 (1),

fut cette fois obligée d’accepter un vaste programme

qui, de 1901 à 1905, réforma entre autres la

bureaucratie, l’armée et le système éducatif, avec, en

particulier, dans ce dernier domaine, l’abolition des

examens traditionnels pour le recrutement des

fonctionnaires.

Le programme des réformes

de 1898 avait été élaboré par un groupe d’intellectuels,

dont Kang Youwei

(康有为)

et Tan Sitong

(谭嗣同).

L’objectif était de renforcer le système impérial,

l’idéal de Kang Youwei, en particulier, étant

l’établissement d’une monarchie constitutionnelle, sans

renoncer aux fondements confucianistes. Après l’échec de

ces réformes et les événements de 1900-01, cependant, ce

sont les réformateurs plus radicaux qui dominèrent la

scène politique, sous la houlette d’un élève de Kang

Youwei,

Liang Qichao

(梁启超). La

littérature |

|

Liang Qichao |

devint désormais un élément

essentiel, presque déterminant, des réformes socio-politiques.

Liang

Qichao et la « révolution par l’encre »

Au Japon où il était parti après l’échec des réformes pour

échapper à la répression, celui-ci avait été en contact avec les

réformateurs japonais et étudié les textes politiques et

philosophiques européens dont il avait tiré l’idée d’un « état-nation

» où il n’y aurait plus de « sujets » mais des « citoyens »,

mais, comme chez son mentor, sans changer fondamentalement la

structure dynastique. Il appelait ses idées réformistes «

révolutionnaires » - 革命

– terme qu’il avait emprunté à un néologisme japonais, mais dont

l’origine vient du Livre des Mutations où il n’implique qu’un

changement de nom de règne.

Le terme devait avoir une application directe en littérature,

car, chez Liang Qichao, politique et littérature étaient

intimement liées. Il a dit, en citant un passage du Zhuangzi,

que, si son engagement politique lui causait ‘froideurs et

soucis’ (饮冰),

il n’en brûlait pas moins de continuer son œuvre ; il se nomma

ainsi "饮冰室主人"

yǐnbīngshì zhǔrén, l’hôte du bureau des froideurs et

soucis, pour bien marquer que les réformes sociales et

politiques restaient une de ses priorités, la réforme de la

littérature en étant un élément indissociable, voire moteur.

Dès 1896, il se fit l’avocat, avec Tan Sitong, d’une réforme de

la poésie, puis, plus généralement, d’une réforme de la

littérature qu’il mit lui-même en pratique dans ses œuvres,

inaugurant un modèle combinant théorie et création littéraires

qui devait devenir courant chez les écrivains chinois du

vingtième siècle. Egalement pionnier du journalisme en Chine à

l’époque, il en fit le support d’une « révolution par l’encre »,

diffusant ses idées et ses écrits dans son journal, le《新民丛报》 xīnmín

cóngbào (le magazine du nouveau citoyen).

Contrairement à Tan Sitong, pour lequel le « poème nouveau » (新诗)

devait « utiliser le style ancien pour exprimer des conceptions

nouvelles » (以旧风格含新意境

yǐ jiù fēnggé hán xīn yìjìng), il y développa un style

différent du chinois classique alors encore couramment utilisé

dans les écrits sérieux, un style plus proche de la langue orale

tout en conservant encore des éléments de la langue classique,

qui allait devenir en quelques années la base du nouveau langage

utilisé en littérature. C’était le début d’une révolution.

En même temps, ses idées sur la fonction de la littérature dans

la société, inspirées des réformateurs japonais, ouvraient la

voie à des pratiques littéraires totalement nouvelles : dans un

article intitulé « sur les relations entre la fiction et le

gouvernement des masses », publié dans le premier numéro de son

nouveau journal lancé en 1902,《新小说》(le

nouveau roman), il se faisait l’avocat de l’élévation du roman à

un statut nouveau en Chine, celui d’un genre de première

importance pour tout bon gouvernement. Autre révolution, dans un

pays où la fiction était traditionnellement considérée comme un

vulgaire divertissement populaire.

Les

précurseurs du mouvement de la Nouvelle Culture

Pendant la première décennie du vingtième siècle, un flot de

traductions et d’adaptations d’œuvres littéraires étrangères

inondèrent la Chine, apportant théories et influences nouvelles

qui contribuèrent à accélérer les changements en cours. La mort

de l’empereur Guangxu (光绪帝),

en 1908, précipita les événements politiques ; la République de

Chine était proclamée le 1er janvier 1912 avec Sun Yatsen comme

président ; mais il dut céder le poste à Yuan Shikai

(袁世凱), en

échange de l’obtention par celui-ci de l’abdication du dernier

empereur, Puyi.

Or Yuan Shikai, ancien commandant de la meilleure armée de

l’empire, dont il avait fait un instrument de pouvoir personnel,

fut sans doute déterminant dans le coup d’Etat qui mit fin à la

réforme des Cent Jours ; ce n’était pas un démocrate. Il tenta

de restaurer le système dynastique, se proclamant même

|

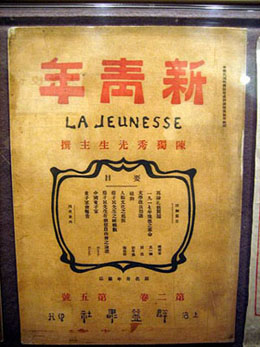

journal “La Jeunesse” |

|

empereur en 1915. A sa mort soudaine en

1916, le pays fut plongé dans l’anarchie, divers

seigneurs de guerre faisant régner une quasi guerre

civile pendant les dix années suivantes. Pourtant cette

décennie fut témoin d’une des plus extraordinaires

transformations intellectuelles de l’histoire chinoise :

comme toujours en Chine en période de division et de

chaos politique, la faiblesse – ou l’absence – de

gouvernement central permit aux écrivains d’œuvrer dans

une relative liberté dans les provinces, dans les

concessions étrangères de Shanghai, et même dans la

capitale.

L’un des esprits les plus influents de

cette période fut Chen Duxiu

(陈独秀),

activiste révolutionnaire, fondateur à Shanghai du

journal “La Jeunesse”

(新青年),

lancé le 15 septembre 1915 et transféré à Pékin en

janvier 1917. Chen Duxiu faisait partie des nombreux

étudiants chinois qui, au début du siècle, partirent

étudier au Japon. Pour |

lui, le confucianisme était le plus grand obstacle au

développement de la Chine ; il proposait de le remplacer par

deux concepts occidentaux : la science et la démocratie. La

science, cependant, était surtout

|

envisagée comme culture fondée sur

l’expérimentation, et favorisant la remise en cause des

idées reçues, tandis que la démocratie n’impliquait

guère plus qu’un suffrage limité à une frange éduquée de

la population.

Comme Liang Qichao, il

accordait une énorme importance à la littérature. Dans

le premier numéro de “La Jeunesse”, il publia un article

dans lequel il incitait les jeunes à lutter contre le

confucianisme par une révolution en littérature :

文学革命论

wénxué gémìnglùn. Il encouragea alors un étudiant

de John Dewey aux Etats-Unis, Hu Shi

(胡适),

à publier dans “La Jeunesse” ses idées de réforme

littéraire. L’article qui les résuma, publié au début de

1917, s’intitula modestement « Quelques tentatives de

suggestions pour une réforme de la littérature chinoise

». Il avançait huit principes qui semblent aujourd’hui

assez banals, tournant autour d’une série de

recommandations pour éviter l’utilisation de clichés, ou

de phrases convenues et sans substance. En revanche, son

incitation à ne plus utiliser la |

|

Chen Duxiu et Hu Shi

|

langue classique, mais

le chinois vernaculaire ou

白话文

báihuà wèn, initia un

mouvement qui devait révolutionner la littérature chinoise.

|

Liu Bannong |

|

Hu Shi lui-même illustra ses idées

théoriques en publiant, dans le même numéro du journal,

quelques poèmes dans le style préconisé, qui furent

suivis dans les mois suivants par d’autres poèmes de

Chen Duxiu et Liu Fu, ou Liu Bannong

(刘复/刘半农).

Ce dernier était par ailleurs linguiste et contribua

activement, par la suite, au développement du baihua et

du système de caractères simplifiés (2).

Il y avait donc eu tout un travail préalable de

recherche et de diffusion d’idées nouvelles sur la

littérature et la langue lorsque

Lu Xun

(鲁迅)

écrivit ce qui est considéré comme le point de départ de

la littérature chinoise moderne :

《狂人日记》,

« Le journal d’un fou », publié dans “La Jeunesse” en

mai 1918. |

L’œuvre allait devenir l’emblème du mouvement du Quatre

Mai, et de celui, qui lui est lié, de la Nouvelle

Culture…

Notes

(1) La réforme dite des « cent jours », inspirée de la réforme

Meiji au Japon : 戊戌变法

wùxū biànfǎ, ou 百日维新

bǎirì wéixīn.

(2) Pour la petite histoire, on lui attribue l’invention du

pronom féminin 她tā, qu’il aurait utilisé pour la première fois

dans un de ses poèmes ; par la suite, l’usage en fut popularisé

en 1930, lorsque son poème《教我如何不想她》

jiào wǒ rúhé bù xiǎng tā (apprenez-moi comment ne plus

penser à elle), écrit en 1920 et mis en musique huit ans plus

tard par l’autre grand linguiste, mais aussi musicien amateur,

Chao Yuanren (赵元任),

devint un air populaire. Les paroles en sont assez simples, il

vaut mieux les écouter déclamées :

http://v.ku6.com/special/show_1989842/MSYjiZLUHl0q4C89.html

Version concert :

http://www.tudou.com/programs/view/O83_-ZSk8SY/

天上飘着些微云, Dans le ciel flottent de légers nuages,

地上吹着些微风。 sur terre souffle une brise légère.

啊! Ah !

微风吹动了我头发,La brise a soulevé sa chevelure,

教我如何不想她? Dites-moi comment ne plus penser à elle.

月光恋爱着海洋, La lune s’est enamourée de l’océan,

海洋恋爱着月光。 Et l’océan de la lune,

啊! Ah !

这般蜜也似的银夜,Cette douceur est celle de la nuit argentée,

教我如何不想她? Dites-moi comment ne plus penser à elle. etc…

|

|