|

|

Yang Mo 杨沫

1914-1995

Présentation

par Brigitte Duzan, 25

décembre 2010, dernière

révision 23 octobre 2014

|

Si Yang Mo (杨沫1914-1995)

a marqué la littérature chinoise des années 1950 d’une

encre indélébile, on a du mal à imaginer aujourd’hui la

gloire qu’elle connut à partir de 1958, lorsque fut

publié son roman « Le chant de

la jeunesse »

(《青春之歌》),

et surtout lorsque celui-ci fut adapté au cinéma l’année

suivante. C’était

le premier

roman chinois à décrire un mouvement d’étudiants

patriotes et d’intellectuels révolutionnaires sous la

direction du Parti communiste.

Ce roman, comme les nouvelles qui l’ont précédé, tout en

restant globalement conforme aux critères stylistiques

fixés par Mao dans les

|

|

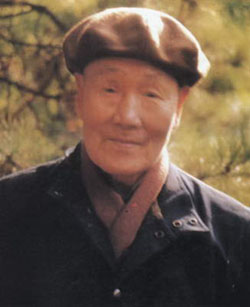

Yang Mo adulte |

« Causeries

sur

la littérature

et

les arts

à Yan’an », en 1942,

représente

un précurseur d’une tendance littéraire que Mao formulera en un

nouveau slogan au troisième Congrès national des travailleurs

des lettres et des

arts,

en

1960, appelant à remplacer le « socialisme réaliste » par « une

combinaison de réalisme révolutionnaire et de romantisme

révolutionnaire » (1).

|

3ème congrès national des lettres et des

arts |

|

Yang Mo en est devenue le fer de lance, se posant en

héritière de Ba Jin dans la description des vies

turbulentes des jeunes révolutionnaires chinois au cours

de la période où elle-même a partagé leurs idéaux et

leurs combats : de 1931 à l’avènement de la République

populaire. C’est son thème de prédilection.

Il est significatif que son œuvre ait connu un bref

regain d’intérêt à la fin des années 1970, mais surtout

au début des années

1980, alors que les écrivains chinois en revenaient aux

succès oubliés des quinze premières années |

de la République comme base

du renouveau littéraire de ces années-là (2). « Le chant de la

jeunesse » est même explicitement cité au début de la nouvelle

de

Lu

Xinhua

qui marque le début de

la « littérature des cicatrices »,

« La cicatrice »

(《伤痕》).

Dans le climat de

reconstruction spirituelle et morale de l’époque,

« Le chant de la jeunesse » évoquait une période quasiment

mythique, où les idéaux révolutionnaires avaient encore toute

leur pureté et leur ferveur.

Enfance solitaire et morne adolescence

Yang Mo est née en août

1914 à Pékin, dans une famille de fonctionnaires originaire du

Hunan.

|

Elle s’appelait

en réalité Yang Chengye (杨成业)

mais a utilisé divers noms de plume, comme autant de

mues successives à la recherche d’une identité : Yáng Jūnmò

(杨君茉), le ‘jasmin blanc du seigneur’, mais, parce que trop « parfumé » à son

goût, bientôt changé en

杨君默,

ce caractère

mò

(silencieux) étant plutôt à prendre ici au sens

dérivé de ‘écrire de mémoire’, ce premier pseudonyme

étant finalement simplifié en Yáng Mò :

杨默 puis

杨沫

,

mò

pour l’écume, comme

l’écume des jours chère à Boris Vian, emblème dans l’un

comme l’autre cas d’une œuvre « vraie puisque

imaginée ».

La famille de

Yang Mo était certainement un environnement favorable à

l’éclosion de talents artistiques. Son père était un

intellectuel qui avait créé une université privée. Sa

troisième sœur, Yang Chengyun (杨成芸),

née en 1920, |

|

Bai Yang |

devint

une actrice célèbre, de théâtre, d’opéra mais aussi de cinéma,

qui tourna une vingtaine de films avec la société Lianhua (联华公司)

sous le nom de Bai Yang (白杨).

Malheureusement, les

parents ne s’entendaient pas, et le climat familial était

totalement dénué de chaleur et d’affection. Yang Mo a grandi

dans une atmosphère délétère qui forçait l’enfant solitaire à se

réfugier, pour tout lot de consolation, dans la lecture et la

musique, et en particulier le kunqu (昆曲), qui est à l’opéra de Pékin ce que Puccini est au Cirque du Soleil : un

raffinement subtil.

|

Yang Mo enfant |

|

En 1928, à quatorze ans, alors qu’il ne lui restait plus

qu’un an pour terminer ses études secondaires, elle

préféra éviter les scènes du foyer familial en se

réfugiant dans un lycée de filles du côté des Collines

de l’Ouest, dans la banlieue de Pékin (西山温泉女子中学).

Ses devoirs de classe expédiés, il lui restait encore du

temps pour lire : elle se plongea à corps perdu dans les

œuvres chinoises récentes, représentant l’émergence

d’une nouvelle littérature chinoise après 1919, et dans

celles des grands auteurs européens et japonais du 18ème

et 19ème siècle. C’est à cette époque que

naquit son amour de la littérature.

En 1931, son père fit faillite ; il partit sans laisser

d’adresse et la famille se désintégra. Sa mère fit

revenir Yang Mo à Pékin ; à seize ans, elle se trouva

prise au piège

d’un |

mariage arrangé

avec un officier du Guomingdang. Elle s’enfuit, revint au lycée

des Collines de l’Ouest puis fugua à Beidahe, sur quoi sa mère

lui coupa les vivres. Elle fit alors la connaissance d’un jeune

étudiant en littérature chinoise du nom de Zhang Xuan (张玄)

qui s’apitoya sur son sort. Comme elle était obligée de gagner

sa vie, il lui obtint un poste d’institutrice à Xianghe, dans le

Hebei (河北香河) ;

rappelée par sa mère malade, elle revint cependant à Pékin en

novembre 1932, et alla vivre avec lui. Mais elle était souvent

en proie à des crises de dépression.

Initiation au marxisme et engagement révolutionnaire

|

La fin de l’année 1932 lui apporta une occasion

inespérée d’apercevoir enfin le bout du tunnel. Invitée

pour la soirée du Nouvel An chez sa sœur Bai Yang, elle

s’y retrouva au milieu d’un groupe de jeunes étudiants

que l’occupation japonaise avait chassés du Dongbei

après l’incident de Mukden, ou incident du 18 septembre

[1931] (“九·一八”事变).

Il y avait quelques membres du Parti communiste, mais

c’étaient en majorité des membres d’organisations

satellites du Parti (共产党外围组织“剧联”成员).

|

|

Shenyang occupée fin septembre 1931 |

L’idéalisme de ces étudiants viscéralement patriotes la secoua

profondément. Elle affirmera plus tard :

“听到他们对于国内国际大事的精辟分析,使我这个正在寻求真理,徘徊歧途的青年猛醒过来——啊,

人生并不都是黑暗的,生活并不都是死水一潭!原来,中国共产党人为了拯救危亡的祖国,为了一个

美好的社会的诞生正在浴血奋战!”(《青春是美好的》)

« En entendant leurs

analyses pénétrantes de la situation politique tant

intérieure qu’extérieure, j’eus un soudain

sursaut de conscience, réalisant

que, dans ma recherche de la vérité et mes

hésitations sur la voie à suivre

– ah, tout n’était pas sombre, que la vie

n’était pas seulement une immense

étendue d’eau stagnante ! Ainsi, pour

sauver la nation en péril, pour créer

une société radieuse, les militants du Parti

communiste chinois s’apprêtaient

à se battre et sacrifier leur vie ! » (« La

jeunesse est belle »)

|

Livre de Song Zhide (« Les envahisseurs »

《打击侵略者》) |

|

Cette soirée

fut un tournant déterminant dans sa vie, et elle l’a

repris sous une forme idéalisée pour en faire un passage

fondamental de son roman « Le chant de la jeunesse »

(《青春之歌》),

par ailleurs largement autobiographique. C’est à partir

de cette soirée que les jeunes étudiants qu’elle y avait

rencontrés, et en particulier l’écrivain Song Zhide (宋之的),

l’initièrent au marxisme-léninisme, lui insufflèrent

leur ferveur révolutionnaire, leur patriotisme

anti-japonais et leur mépris du Guomingdang. Outre les

livres de théorie, elle lut aussi

|

beaucoup de romans soviétiques en

vogue à l’époque, dont « La mère » de Gorki, qui la marqua

profondément.

|

Elle supportait

de plus en plus mal la dépendance qui était la sienne

dans son ménage, et tenta de se libérer de ces liens en

cherchant du travail. De 1932 à 1936, elle occupa ainsi

plusieurs postes d’institutrice dans des écoles

primaires, de tuteur privé chez des particuliers et même

de vendeuse dans une librairie. En même temps, elle

suivait des cours à

l’université de

Pékin. Elle alla même visiter en prison des membres du

Parti qui avaient été arrêtés et leur rendit divers

services.

Premiers pas d’écrivain

Le 15 mars 1934

paraît sa première œuvre, dans la revue

bi-mensuelle

‘Noir et Blanc’ (《黑白》)

éditée par des réfugiés du Dongbei : un essai intitulé

« Esquisse

de la vie des habitants de la région montagneuse au sud

de la province de Rehe » (《热南山地居民生活

素描》) ; elle y expose en

particulier la réalité des exactions commises à l’égard

de la population paysanne par |

|

« La mère » de Gorki, édition chinoise

|

les propriétaires terriens

de cette province qui s’étendait alors sur une partie des

provinces actuelles du Hebei, du Liaoning et de Mongolie

intérieure.

Recoupant des souvenirs

d’enfance, l’essai témoigne de sa nouvelle conscience de classe,

nimbée de

chaleur humaine. Elle

utilise alors le nom de plume Xiao Hui (“小慧”)

pour publier, dans

diverses revues, des essais, reportages et nouvelles. L’une

d’une série de quatre nouvelles, publiées en 1937, s’intitule

« Vagues de colère » (《怒涛》) :

elle y décrit l’histoire d’une jeune étudiante nommée Meizhen (美真)

qui ne peut se satisfaire de l’amour de son mari et de ses

enfants, et abandonne la chaleur de son foyer pour aller lutter

et se sacrifier pour le bonheur du peuple, sur fond de

résistance des jeunes intellectuels chinois à l’envahisseur

japonais.

La

nouvelle a un côté autobiographique, et son héroïne annonce et

préfigure, en une sorte de modèle miniature, le personnage

principal du roman

« Le chant de la

jeunesse » publié près de vingt ans plus tard.

La guerre et après

En 1936, Yang Mo devint

membre du Parti communiste.

Activités pendant la

guerre

|

La défense du pont Marco Polo par les

soldats chinois |

|

Quand commença

la guerre de résistance contre le Japon, le 7 juillet

1937, après l’incident du pont Marco Polo (卢沟桥事变),

encore appelé « incident du 7.7 » (七七事变),

Yang Mo partit dans la région frontalière

Shanxi-Chahar-Hebei (晋察冀 Jìn-Chá-Jì) où elle devint directrice de l’Association des femmes pour la

sauvegarde nationale (妇救会)du

district

d’Anguo (安国),

dans le Hebei, et directrice du bureau d’information de

la même association pour la zone du centre du Hebei (3).

En 1942, elle

devint rédactrice du Quotidien de la

Lumière de l’Aube (《黎明报》),

du Quotidien

|

de la

région

Shanxi-Chahar-Hebei (《晋察冀日报》)

et du Quotidien du Peuple (《人民日报》)

de la région, en charge également des suppléments de ces

quotidiens.

En mai 1949, elle fut

nommée chef du service d’information de la Fédération des femmes

de Pékin (北京市妇联宣传部副部长),

mais, en 1952, pour raisons de santé, fut mutée au bureau des

scénarios du Bureau central de l’administration

cinématographique, continuant là son activité de rédactrice.

En 1950,

elle publia la nouvelle ‘de taille moyenne’ « Chronique du Lac

aux Ajoncs » (《苇塘纪事》)

qui est un témoignage dans un style très réaliste, conforme aux

prescriptions des « causeries de Yan’an », sur la Guerre de

Résistance contre le Japon. Elle y décrit la campagne

d’encerclement menée par les Japonais contre la Huitième Armée

dans la région du lac Weitang (ou lac aux ajoncs) dans la région

de Suzhou : le groupe de guérilla local, sous la conduite du

secrétaire du Parti du village, sert d’appât aux Japonais pour

que l’armée puisse lancer une contre-offensive.

Le Chant de la

jeunesse

|

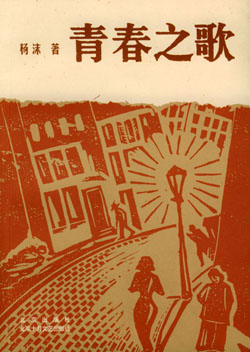

C’est en 1958

que fut publié son roman

“Le

chant de la jeunesse ” (《青春之歌》),

qui, tiré à cinq millions d’exemplaires, devint l’un des

plus gros succès de librairie de la Chine nouvelle. En

septembre 1959 sortait une adaptation cinématographique

éponyme, tournée pour le dixième anniversaire de la

fondation de la République, qui devint à son tour l’un

des grands classiques du cinéma de la période et

paracheva la célébrité de Yang Mo et la carrière du

roman.

On

a peine à imaginer l’influence qu’a exercée ce roman et

l’aura qu’il a longtemps conservée. Au début des années

1950, il était en phase avec les sentiments des Chinois

qui avaient vécu les événements difficiles des années

1930 et 1940, et en gardaient un souvenir très vivant ;

l’idéalisme révolutionnaire appelant à l’autosacrifice,

dépeint en termes passionnés dans le roman, répondait au

leur ; c’était une adhésion spontanée et vibrante. Il

faudra la |

|

“Le chant de la jeunesse

”

(《青春之歌》) |

campagne

contre les droitiers en 1957, puis les absurdités du Grand Bond

en avant et la famine résultante, pour que cet idéalisme

enthousiaste soit remis en question.

Les deux

romans généralement considérés comme les plus populaires dans

les années 1950 et au début des années 1960 sont « Red Crag » (《红岩》)

de Luo Guangbin (罗广斌)

et Yang Yiyan (杨益言),

sorti en 1961, et « Le Chant de la jeunesse » (4). Ce dernier

roman n’arrive qu’en quatrième position parmi les tirages de la

période des « 19 années », mais il a continué à avoir une

popularité et une influence bien plus longtemps que les autres.

Il

circulait sous le manteau pendant la Révolution culturelle,

alors même que Yang Mo était sérieusement dénoncée, et il

retrouva une nouvelle vie lorsqu’il fut réédité, après la

Révolution culturelle, au début de la période d’ouverture, avec

nombre d’autres œuvres du réalisme socialiste des années

1949-1966. Les autorités chinoises soutenaient ces rééditions,

car elles voulaient faire renaître l’esprit d’adhésion spontanée

aux idéaux du régime que dépeignent ces romans. Les tirages au

début des années 1980 sont frappants : « Le Chant de la

jeunesse » vient en seconde position, avec « Le Voyage en

Occident » (derrière un recueil de pièces de Shakespeare !).

(5) En 1980, une enquête auprès d’étudiants à Canton révéla

qu’il était leur roman favori. En 1983, aux termes d’une enquête

auprès d’étudiants universitaires à Pékin, il est arrivé en 3ème

position d’une sélection de 55 célèbres œuvres mondiales.

Sa

popularité et son impact pendant les années 1980 tiennent d’une

nostalgie du passé embaumée dans des souvenirs de jeunesse. On

en a des témoignages dans la littérature.

Outre le cas de

Lu

Xinhua déjà mentionné, c’est celui, par exemple, de

Liu

Xinwu (刘心武)

qui cite le roman parmi les œuvres retenues dans sa nouvelle

« Le professeur principal ». Il souligne dans ses

Mémoires

l’influence qu’a exercée le roman sur lui : c’est l’un des

romans cités parmi ceux des « 19 années » qui l’ont le plus

influencé (6).

Et

après…

Yang Mo

publia par la suite une série d’autres romans qui portent le

titre « Chant de… » (《…之歌》),

mais dont aucun n’a l’attrait fascinant du premier. Un recueil

de nouvelles sortit en 1964 : « L’étoile du matin rouge » (《红红的山丹花》).

Elle est l’un des rares écrivains qui ait publié de la fiction

pendant la Révolution culturelle. Elle refit en effet surface en

1972 en publiant « Aurore à l’Est » (《东方欲晓》) :

un récit des luttes internes dans le Parti et une description

des changements d’allégeance des intellectuels pendant la guerre

de Résistance. La nouvelle fut rééditée dans une version révisée

en 1979.

Une suite au roman « Le

chant de la jeunesse » parut encore en 1985, mais sans susciter

d’intérêt. Ses œuvres complètes sont

désormais publiées en sept volumes, comprenant nouvelles et

romans, essais et textes divers.

Elle est

décédée, de maladie, à Pékin, le 11 décembre 1995.

Eléments autobiographiques dans son œuvre

On ne peut

cependant en rester là pour comprendre Yang Mo. Sa vie privée et

affective ne doit pas être négligée, car elle a une incidence

sur le ‘décodage’ de son œuvre en général, et de son premier

roman en particulier. A partir de sa première nouvelle,

en 1934, elle n’a fait, grosso modo, que se raconter et se

mettre en scène, sous une forme ou une autre.

Marquée comme au fer rouge, dans son enfance, par la désunion de

ses parents et le manque d’amour maternel, c’était un personnage

complexe, légèrement névrosé. Elle ne supportait pas le bruit et

les pleurs, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle

laissa ses quatre enfants (survivants, le premier étant mort à

l’âge d’un an) à la charge de nourrices successives. C’était

aussi la condition nécessaire à la préservation de sa liberté,

liberté de femme moderne dans une Chine en train de s’émanciper

du ‘féodalisme’.

|

Son caractère libertaire et passionné se retrouve dans

celui de nombre de ses héroïnes, mais les deux hommes

qu’elle a connus et aimés sont aussi les modèles, entre

autres, des deux héros de son roman « Le chant de la

jeunesse ».

Zhang Zhongxing

Le

premier homme dans sa vie s’appelait Zhang Xuan

(张玄),

mais est plus connu sous le nom de Zhang Zhongxing

(张中行).

Né en

1909, c’était un personnage de la « vieille Chine »,

comme on dit de la vieille école. Il avait été marié à

l’âge de trois ans à une fillette du même village qu’il

épousa ensuite en 1926, à l’âge de dix-sept ans, et avec

laquelle il

finira ses

jours : épouse |

|

Zhang Zhongxing (张中行) |

effacée dans

la grande tradition confucéenne, qui ne lui reprochera jamais son affaire

avec Yang Mo.

Il connut celle-ci

alors qu’elle avait dix-sept ans et venait de fuir le mariage

arrangé par sa mère. Il l’a décrite ainsi :

“她17岁,中等身材,不胖而偏于丰满,眼睛明亮有神。言谈举止都清爽,有理想,不世俗,像是也富于感情。”(张中行《流年碎影》)

Elle

avait 17 ans, était de taille moyenne, pas vraiment grosse mais

bien ronde, avec des yeux brillants et expressifs. Sa façon de

parler, de se comporter, tout chez elle était d’une paisible

fraîcheur, d’un idéalisme hors du commun, et elle donnait

l’impression d’une grande émotivité.

(Zhang Zhongxing,

« Ombres brisées du temps passé »)

On n’a pas l’impression

de quelqu’un de follement amoureux, on sent plutôt un ton

légèrement protecteur. Il commença par lui trouver, grâce à son

frère, un poste d’enseignante à Xianghe (香河),

dans le Hebei, d’où il était originaire ; elle débuta au début

de septembre 1931. Mais ils s’étaient vus plusieurs fois avant

qu’elle parte, et ils continuèrent une liaison épistolaire. Au

bout de deux mois, cependant, la mère de Yang Mo tomba malade,

et elle envoya quelqu’un demander à sa fille de revenir à Pékin.

Lorsque Yang Mo revint,

sa mère était déjà gravement malade et alitée. Comme elle

s’était fâchée avec son mari et son frère, elle était seule avec

les deux petites sœurs de Yang Mo. Celle-ci, cependant, toute à

sa passion pour Zhang Zhongxing, alla

vivre avec lui, au comble du bonheur, sans s’occuper de sa mère.

Mais elle

tomba vite enceinte, ce qui n’eut pas l’heur de plaire à Zhang

Zhongxing. Il s’en est expliqué un jour à la fille aînée de Yang

Mo, Xuran (徐然) :

“你妈只看表面,不是我负心冷淡,当时生活艰难,加上她怀孕,就更困难,心情沉重,你妈就以为我冷淡她……”

Ta mère

s’en est tenue aux apparences, je n’ai pas été froid ou sans

cœur, simplement, à

l’époque, la vie n’était pas facile, avec

elle enceinte, c’était encore plus difficile, alors j’avais le

cœur lourd, et ta mère a pris cela pour de la froideur…

Quoi qu’il

en soit, leur relation commença à se détériorer. Lorsque la mère

de Yang Mo mourut fin 1931, faute d’argent pour la procession

funèbre, son cercueil resta près de deux mois dans sa chambre

avant que l’argent des funérailles ait été rassemblé, grâce à un

oncle qui vendit des terres…

Quant à

Yang Mo, elle alla accoucher seule, l’été 1932, chez la nourrice

de sa sœur Bai Yang, dans le village de Xiaotangshan (小汤山),

dans la banlieue nord de Pékin.

Mais elle

dut en partir précipitamment douze jours plus tard, pour fuir

une épidémie de choléra qui s’y était déclarée, emportant son

bébé dans une charrette tirée par un âne. Elle laissa l’enfant à

une nourrice qu’elle paya de ses propres deniers sans rien

demander à

Zhang

Zhongxing.

Celui-ci

eut cependant des remords et revint vivre avec elle. Ils étaient

extrêmement pauvres, mais Zhang Zhongxing lui écrivait des

poèmes, et lui donnait le sentiment d’une vie intellectuelle

raffinée qui compensait les déficiences de la vie matérielle.

Yang Mo savourait le plaisir de cette chaleur partagée qui lui

faisait oublier la carence affective dont elle avait souffert

toute son enfance.

Quand

elle mourut, il refusa d’assister à ses obsèques, mais c’est lui

qui lui a quand même rendu le plus bel hommage, lorsqu’il la

défendit pendant la Révolution culturelle :

“她直爽,热情,有济世救民的理想,并且有求其实现的魄力。”

Elle

était droite et passionnée, avait pour idéal de secourir le

peuple et sauver le monde, et le courage de le réaliser.

Ma Jianmin

|

Yang

Mo et son

époux Ma Jianmin |

|

Le

deuxième homme fut

son époux Ma Jianmin (马建民).

Originaire, lui aussi, d’un village du Hebei, son

parcours fut totalement différent. Né en 1911, il

s’engagea dès quinze ans dans les forces

révolutionnaires, en 1927, se joignit aux jeunesses

communistes, et, en 1930, devint membre du Parti.

C’était un authentique révolutionnaire et leader

étudiant, aux antipodes du poète épris de tradition

qu’était Zhang Zhongxing.

Après 1949, il occupa

|

diverses

fonctions officielles dans

l’enseignement et la recherche historique.

Il

accompagna Yang Mo dans la deuxième partie de son existence,

après la réunion du Nouvel An 1932 chez sa sœur, qui détermina

son engagement révolutionnaire.

L’un l’avait sauvée de

la solitude et du désespoir, l’autre la conduisit sur les

sentiers de la révolution, et l’accompagna dans sa

quête idéaliste d’une société meilleure. Il mourut dix ans avant

elle, en 1985, au moment où ses œuvres avaient été brièvement

remises à l’honneur. Mais une autre époque avait commencé, une

époque de progrès matériel où l’idéal révolutionnaire n’était

plus de mise, sauf dans quelques esprits perdus dans le siècle

et leurs souvenirs…

Notes

(1) Voir Repères

historiques 1937-1965 (chapitres en préparation)

(2) Voir Repères

historiques (La littérature

chinoise après 1979 : I. Les années

1980 : renaissance)

(3)

晋Jìn :

le Shanxi -

察

Chá

le Chahar

(察哈尔),

couvrant trois anciennes subdivisions administratives de

Mongolie intérieure -

冀Jì

le Hebei.

(4) D’après The

Uses of Literature, Life in the Socialist Chinese Literary

System, Perry Link, Princeton University Press, 2000, p. 250.

(5) Id, p. 170.

(6) Liu Xinwu, Je suis

né un 4 juin, traduit du chinois par Roger Darrobers,

Gallimard/Bleu de Chine, 2013, pp 288-89.

On trouve peu de choses

sur Yang Mo en français, et même en anglais :

- une référence dans le

Que sais-je de Paul Bady sur « La littérature chinoise moderne »

(1993), p. 87.

- une entrée dans le

« Dictionnaire de littérature chinoise » d’André Lévy, PUF,

novembre 2000, p. 366.

- une notice

biographique dans « The Literature of China in the 20th

Century », de Bonnie S McDougall et Kam Louie, Columbia

University Press, 1997, pp 243-245 (la moitié consacrée à “Song

of Youth”).

A ma connaissance,

aucune de ses œuvres n’a été traduite.

A lire en

complément :

« Le

chant de la jeunesse »

(《青春之歌》) : le

roman et l’adaptation cinématographique.

|

|