|

|

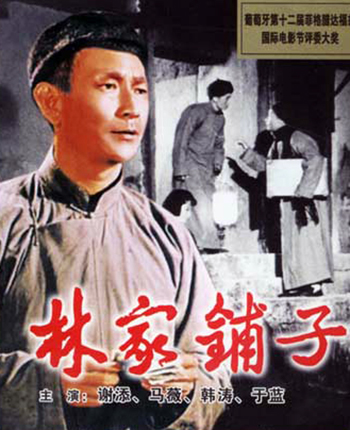

« La boutique de la famille Lin »

《林家铺子》 :

la nouvelle de Mao Dun (茅盾)

et le film de Shui Hua (水华)

par Brigitte Duzan, 30 novembre 2011

Rarement une œuvre littéraire et son adaptation

cinématographique n’auront été à la fois aussi proches et aussi

différentes. Ecrite pour l’une, réalisée pour l’autre, à moins

de vingt ans de distance, elles reflètent aussi bien le fossé

entre les deux époques que les similarités qui les rapprochent,

au travers de leurs auteurs.

I. La nouvelle.

|

« La boutique

de la famille Lin » (《林家铺子》) fait partie de la série de nouvelles écrites par

Mao Dun (茅盾)

en 1932, sous le titre général de « trilogie rurale » (“农村三部曲”) , dont, en particulier, la première, « Les

vers à soie du printemps » (《春蚕》),

avec

laquelle elle est souvent publiée.

Place dans

l’œuvre de Mao Dun

Les deux

nouvelles forment en effet deux pendants d’une même

histoire, celle de la ruine de deux catégories sociales

traditionnelles en Chine à cette époque, sous les coups

de facteurs conjugués : la situation politique,

intérieure et extérieure, la crise économique qui en

résulte, mais qui tient aussi à l’obsolescence de

structures traditionnelles qui ne peuvent s’adapter pour

résister à la concurrence, surtout étrangère, sans

oublier la corruption généralisée et la déliquescence du

gouvernement. |

|

La nouvelle |

Les deux secteurs sociaux en déshérence sont, dans le cas de la

« trilogie », les petits paysans, dans celui de « La boutique de

la famille Lin », les boutiquiers des petites villes. Le tableau

sera complété en 1933 par le roman « Minuit » (《子夜》) qui forme le troisième

volet de l’analyse de la décomposition de la société chinoise de

l’époque : il concerne cette fois l’industrie métropolitaine, et

en l’occurrence un industriel de Shanghai qui, lui aussi, se bat

vainement contre le mécanisme implacable de l’Histoire.

Fil narratif de la

nouvelle

Achevée en juin 1932, « La boutique de la famille Lin » est en

sept parties : cinq plus une partie introductive et une brève

conclusion. C’est une nouvelle de taille moyenne, mais

relativement courte, écrite dans un style précis et direct,

s’appuyant sur les dialogues, sans descriptions superflues.

1.

Dès la première page, Mao Dun entre de plain pied dans son

sujet en évoquant le contexte politique tendu du début de

l’année où il écrit, alors que le Japon a envahi la Mandchourie

: la jeune Lin, fille unique du boutiquier Lin, rentre chez elle

après ses cours et s’affale sur son lit, attristée par les

critiques dont elle a été l’objet à l’école parce qu’elle porte

des vêtements faits avec des soieries… japonaises, ces mêmes

soieries qui sont en train de ruiner l’industrie locale et,

production de l’ennemi, ont été interdites par le gouvernement.

La

situation est évoquée en quelques lignes dès le troisième

paragraphe : la jeune fille, étonnée que sa mère ne soit pas

venue comme d’habitude quand elle rentre de l’école, prête

l’oreille aux voix étouffées qui viennent de la pièce d’à côté…

林小姐在床上又翻一个身,翘起了头,打算偷听妈和谁谈话,是那样悄悄地放低了声音。

然而听不清,只有妈的连声打呃,间歇地飘到林小姐的耳朵。忽然妈的嗓音高了一些,似乎很生气,就有几个字听得很分明:

——这也是东洋货,那也是东洋货,呃!……

La jeune Lin se

retourna sur son lit, releva la tête et prêta l’oreille,

essayant de déceler avec qui sa mère pouvait bien parler aussi

bas. Mais elle ne réussit pas à entendre précisément ce qui se

disait, seuls lui parvenaient les hoquets intermittents de sa

mère. Puis, soudain, celle-ci éleva la voix, comme si elle était

en colère, et proféra quelques mots très clairs : «-- mais ce

sont des marchandises japonaises, ce sont des marchandises

japonaises, hic !... »

On

a tout de suite un aperçu des caractères et de la mentalité des

trois personnages de la famille : la jeune Lin préoccupée par ce

qu’elle va bien pouvoir mettre à l’école, la mère affolée qui ne

peut comprimer son hoquet nerveux et le père cherchant les

moyens de s’en sortir ; mais cette introduction est aussi une

évocation très précise des difficultés dans lesquelles se débat

monsieur Lin, aux prises avec des affaires en déficit et

l’interdit qui bloque son commerce, fondé sur les marchandises

japonaises importées, interdit qu’il va tenter de contourner en

négociant un pot de vin avec le chef de la guilde des marchands,

pour qu’il ferme les yeux. Tout s’achète, suggère Mao Dun.

2.

La deuxième partie montre monsieur Lin dans sa boutique : le pot

de vin a de toute évidence été accepté, les marchandises

japonaises sont reconverties en marchandises nationales, et la

vitrine arbore une affiche alléchante « en imitation des grands

magasins de Shanghai » (摹仿上海大商店的办法): « Affaires en or, 10% de réduction » (“大廉价照码九折”).

C’est la période des fêtes, une semaine avant le Nouvel An –

détail qui n’est pas anodin, car c’est la période où,

traditionnellement en Chine, on solde ses dettes, matérielles et

morales – période aussi où l’on achète des cadeaux ; mais les

paysans venus de leurs villages faire des emplettes n’ont pas

d’argent pour payer : les ventes de riz sont parties en fumée

pour payer les loyers aux propriétaires et les intérêts aux

usuriers :

这一切,林先生都明白,他就觉得自己的一份生意至少是间接的被地主和高利贷者剥夺去了。

Tout cela, monsieur Lin

le comprenait très bien, une partie au moins de son commerce

était engloutie par les usuriers et les propriétaires.

A

la fin de la journée, en dépit des quelques ventes réalisées,

les comptes restent catastrophiques : entre ce que monsieur Lin

doit à ses fournisseurs de Shanghai et ce que lui doivent les

clients, le total est de deux mille dollars !

Sur quoi arrive un autre personnage important dans l’histoire :

une « vieille femme de plus de cinquante ans » (五十多岁的一位老婆子),

madame Zhu (朱三太), qui entre toute tremblotante dans la boutique (巍颤颤地走进店来),

mais avec son livre de compte – elle a prêté trois cents dollars

à monsieur Lin, c’est la principale source de son capital, et

elle vient réclamer ses intérêts de retard, neuf dollars. C’est

la recette de la journée. Elle repart avec.

Mais monsieur Lin pense à ses deux autres prêteurs, monsieur

Chen et la veuve Zhang, qui ont investi respectivement deux

cents et cent cinquante dollars (陈老七的二百元和张寡妇的一百五十元) :

encore dix dollars d’intérêt qu’il aurait à payer. Plus

l’échéance due au grossiste de Shanghai…

3.

Les deux jours suivants, les ventes marchent bien, mais chacune

est réalisée à perte. Le pauvre boutiquier est pris dans un

tourment intérieur et inquiet d’être la risée de la concurrence

:

偶尔他偷眼望望斜对门的裕昌祥,就觉得那边闲立在柜台边的店员和掌柜,嘴角上都带着讥讽的讪笑,似乎都在说:“看这姓林的傻子呀,当真亏本放盘哪!看着罢,他的生意越好,就越亏本,倒闭得越快!”

Lorsqu’il regardait à

la dérobée le magasin d’en face, il avait l’impression que,

derrière leur comptoir, le propriétaire et les vendeurs

arboraient un sourire railleur, comme s’ils

disaient : « Regardez donc ce pauvre idiot de Lin, il vend à

perte ! Plus il vend, plus il perd, et plus vite il va être

obligé de fermer ! »

Le

chef de la guilde des marchands, de son côté, vient le

féliciter, mais lui suggère de ne pas « oublier » le responsable

local du Guomingdang, le commissaire Bu (卜局长), pour qu’il n’ait pas l’idée d’intervenir « sous la pression des

jaloux ».

Le

pire, c’est que son employé Shousheng (寿生),

envoyé à la campagne tenter de se faire payer les factures

restées impayées, n’est toujours pas revenu. Des rumeurs courent

que son bateau a été attaqué par des pirates… En fait, sa fille

revient avec la nouvelle que Shanghai a été bombardée, le

quartier de Zhabei est réduit en cendres (闸北烧光了) ! (1).

Du

coup, l’envoyé du grossiste de Shanghai veut rentrer au plus

vite avant que les routes soient coupées, et veut être payé

illico avant de partir. Monsieur Lin va plaider un prêt

supplémentaire auprès du banquier local, mais celui-ci lui

demande au contraire de rembourser ce qu’il doit. L’étau se

resserre.

En

rentrant chez lui, il rencontre le vieux Chen qui lui apprend

que les soldats ont extorqué de l’argent à la guilde des

marchands. Il rentre en frémissant, en pensant qu’il va devoir

payer sa contribution…

4.

Il se met à tomber une pluie glaciale qui se tourne en neige et

fait encore plus fuir les clients. Tout dépend désormais de

l’argent que va rapporter Shousheng. Mais quand il arrive,

couvert de boue, l’argent qu’il rapporte ne suffit même pas à

payer la note du grossiste. En fait, le sachant dans une passe

difficile, tout le monde fait pression sur le malheureux Lin, du

Guomingdang aux banquiers et aux créditeurs.

Mao Dun s’arrête alors pour l’une des rares descriptions de la

nouvelle, qui constitue comme l’apogée du destin désormais

inéluctable du boutiquier – avec une logique implacable,

l’auteur a tiré un à un tous les fils de sa narration, il ne

reste plus qu’à amorcer la ‘chute’ - alors, arrivé à ce point,

il fait une pause, comme pour considérer la situation :

雪是愈下愈密了,街上已经见白。偶尔有一条狗垂着尾巴走过,抖一抖身体,摇落了厚积在毛上的那些雪,就又悄悄地夹着尾巴走了。自从有这条街以来,从没见过这样冷落凄凉的年关!而此时,远在上海,日本军的重炮正在发狂地轰毁那边繁盛的市廛。

La neige tombait en

flocons de plus en plus épais, la rue était déjà blanche. Un

chien passait de temps à autre en tremblant de tout son corps,

la queue basse, s’arrêtant au passage pour secouer la neige

accumulée sur ses poils avant de repartir, la queue toujours

entre les pattes. Jamais la rue n’avait connu une saison de

Nouvel An aussi froide et désolée ! Et pendant ce temps, là-bas,

à Shanghai, l’artillerie lourde japonaise était en train de

sauvagement pilonner cette prospère métropole commerciale

(2).

5.

Résultat : après le Nouvel An, vingt huit magasins ferment, y

compris les deux qui devaient trois cent dollars à monsieur Lin

et dont les propriétaires se sont enfuis. Quant à monsieur Lin,

il est sous la surveillance de la banque : toutes ses recettes

doivent aller à payer son découvert.

Pourtant, l’atmosphère s’est améliorée, comme le temps.

Néanmoins, alors que c’est la fête du temple de Guandi (关帝庙)

(2), les marchands ambulants ne gagnent même pas assez d’argent

pour se payer à manger. Les seuls qui font recette sont des

acrobates, note ironiquement Mao Dun :

只有那班变把戏的出了八块钱的大生意,党老爷们唤他们去点缀了一番“升平气象”。

Il n’y eut que la

troupe d’acrobates pour se faire la somme fabuleuse de huit

dollars, ils avaient été engagés par les chefs du Guomingdang

pour contribuer à « promouvoir une atmosphère de paix ».

Dans ces circonstances difficiles, Shousheng arrive avec une

lueur d’espoir : les gens fuient Shanghai, tous ces réfugiés

vont avoir besoin de produits de première nécessité…Monsieur Lin

a alors l’idée d’une vente promotionnelle, toujours « à la

manière des grands magasins de Shanghai », et appelle sa fille

pour préparer une grande affiche : « Grande promotion, tout à un

dollar » (“大廉价一元货”).

Et

les affaires marchent comme escompté. Mais il y a quelques

ombres au tableau : la banque a envoyé un employé collecter 80%

des recettes, et les trois prêteurs ont demandé un remboursement

au moins partiel de leurs avoirs. Monsieur Lin décide d’aller

voir le chef de la guilde pour obtenir son soutien.

Celui-ci transmet alors au malheureux boutiquier un message

fatidique qui va sceller son destin :

“有一件事,早就想对你说,只是没有机会。镇上的卜局长不知在哪里见过令爱来,极为中意;卜局长年将四十,还没有儿子,屋子里虽则放着两个人,都没生育过;要是令爱过去,生下一男半女,就是现成的局长太太。呵,那时,就连我也沾点儿光呢!”

« Il y a une chose que

je veux vous dire depuis longtemps, mais je n’en ai jamais eu

l’occasion. Je ne sais pas où le commissaire Bu a vu votre

fille, mais elle a attiré son attention. Il a quarante ans, et

n’a pas de fils. Il a bien deux femmes, mais aucune n’a

d’enfant. Si votre fille accepte d’aller chez lui, et lui donne

un enfant, garçon ou même fille, elle peut être assurée qu’il

l’épousera. Ah, et alors, même moi en partagerai la gloire ! »

Et

d’ajouter devant l’air consterné de son interlocuteur :

“我们是老朋友,什么话都可以讲个明白。论到这种事呢,照老派说,好像面子上不好听;然而也不尽然。现在通行这一套,令爱过去也算是正的。--况且,卜局长既然有了这个心,

不答应他有许多不便之处;答应了,将来倒有巴望。我是替你打算,才说这个话。”

« Nous sommes de vieux

amis, il est normal de discuter de ce genre de choses. Selon les

anciennes traditions, ce genre d’arrangement ne serait pas bon

pour votre face. Mais aujourd’hui, cela a changé, c’est devenu

commun. En outre, puisque c’est ce que désire le commissaire Bu,

il ne serait pas bon de refuser ; si vous acceptez, en revanche,

vous pouvez espérer en l’avenir. Si je vous dis cela, c’est

uniquement dans votre intérêt. »

Il

rentre atterré chez lui et la nouvelle sème la désolation dans

le ménage. Mais, le lendemain, les affaires marchent mieux que

jamais. Les clients s’arrachent la marchandise. Monsieur Lin

trouve cependant cela étrange, presque inquiétant. Et en effet,

c’est parce que la rumeur s’est répandue qu’il est sur le point

de fermer et qu’il liquide son stock…

Sur quoi deux gendarmes viennent le chercher pour l’emmener au

siège du Guomingdang.

6.

Il y est détenu, officiellement, pour l’empêcher de s’enfuir

avec l’argent qui lui reste, comme rapporte Mao Dun, ici encore

avec ironie :

…然而林先生除有庄款和客账未清外,还有朱三阿太,桥头陈老七,张寡妇三位孤苦人儿的存款共计六百五十元没有保障,党部里是专替这些孤苦人儿谋利益的,所以把林先生扣起来,要他理直这些存款。

… c’est que monsieur

Lin, outre ses dettes envers la banque et son grossiste, devait

aussi six cents cinquante dollars à ces trois malheureux

créanciers, madame Zhu, le vieux Chen et la veuve Zhang, il

s’agissait de les protéger, le Guomingdang était

particulièrement soucieux du sort de ces pauvres gens, alors il

détenait monsieur Lin jusqu’à ce qu’il les ait réglés.

Shousheng va voir le chef de la guilde, mais il s’avère que

c’est le commissaire Bu qui fait pression… Finalement le

boutiquier est relâché moyennant deux cents dollars

supplémentaires, trouvés en vendant une partie du stock au

concurrent d’en face qui a partie liée avec les deux autres.

Désormais perdu, il s’enfuit avec sa fille, secrètement mariée

avec Shousheng, celui-ci restant avec madame Lin pour gérer au

mieux la situation.

7.

La boutique est fermée. La banque et les autres gros créanciers

se disputent ce qui reste. Deux policiers gardent l’entrée.

Arrive madame Zhu, bientôt rejointe par la veuve Zhang en

pleurs, son enfant dans les bras. Le vieux Chen sort de la

boutique : ils se sont tout distribué, dit-il, ils n’ont rien

laissé. La veuve Zhang redouble de pleurs : elle a perdu toutes

ses économies.

La

foule gronde, les pousse à aller se plaindre au bureau du

Guomingdang. Il est gardé par la police, une échauffourée

s’ensuit, les policiers se mettent à frapper les gens qui

fuient dans la plus grande confusion :

朱三阿太老迈,跌倒了。张寡妇慌忙中落掉了鞋子,给人们一冲,也跌在地下,她连滚带爬躲过了许多跳过的和踏上来的脚,站起来跑了一段路,方才觉到她的孩子没有了。看衣襟上时,有几滴血。

“啊哟!我的宝贝!我的心肝!强盗杀人了,玉皇大帝救命呀!”

她带哭带嚷的快跑,头发纷散;待到她跑过那倒闭了的林家铺面时,她已经完全疯了!

La vieille madame Zhu

tomba. Dans sa précipitation, la veuve Zhang perdit une

chaussure, et, bousculée, tomba elle aussi ; elle réussit, en se

faufilant et rampant, à éviter les pieds qui menaçaient de la

piétiner, puis à se redresser et courir un bon bout de chemin,

c’est alors seulement qu’elle réalisa que son enfant n’était

plus là. Baissant les yeux, elle vit qu’il y avait des tâches de

sang sur le devant de sa veste.

« Ah ! Mon trésor !

Fruit de mes entrailles ! Ces bandits l’ont tué, Empereur de

Jade, au secours ! »

Elle se remit à courir

en pleurant et se lamentant, les cheveux en désordre ; quand

elle passa devant la boutique fermée de la famille Lin, elle

avait déjà complètement perdu l’esprit.

Clés de lecture

Mao Dun fait preuve, dans cette nouvelle, d’un remarquable

talent de conteur : le ton est vif et soutenu, avec des pointes

d’humour, il n’y a pas de temps mort, pas de descriptions

inutiles qui viendraient distraire l’attention. Le fil narratif

est tendu à l’extrême pour, en quelques pages, dresser un

tableau satirique des diverses strates de la société d’une

bourgade de province, non loin de Shanghai, et conduire le récit

à sa fin ultime : la folie de la veuve privée de ses économies,

victime indirecte de la faillite de la boutique où elle les

avait investies.

Le

récit a un aspect de pamphlet politique et propagande

anti-nationaliste, avec ses attaques récurrentes et sardoniques

contre la corruption et l’hypocrisie des cadres du Guomingdang.

Il a aussi un côté satire sociale, montrant les pauvres

exploités par les pouvoirs établis et les responsables à tous

les échelons. Et la fin est digne de Victor Hugo.

Ce

n’est cependant pas l’aspect essentiel. « La boutique de la

famille Lin » est un récit quasi allégorique. Mao Dun a pris

soin de n’en préciser ni le lieu ni le cadre précis. On ne sait

pratiquement rien de cette boutique, comme on ne sait

pratiquement rien de l’aspect physique des personnages. Ils sont

typés : la jeune Lin, frivole comme une écolière de son âge, sa

mère affligée d’un tic nerveux et disciple de Guanyin, la

créancière Zhu vieille et tremblotante, et la veuve Zhang en

pleurs, son enfant dans le bras. Quelques traits suffisent à le

présenter : ils sont emblématiques.

Même les événements extérieurs sont juste évoqués : le

bombardement de Shanghai, la destruction du quartier de Zhabei,

et, malgré la difficulté des communications, l’afflux soudain de

réfugiés. Il n’est pas besoin de préciser : quand Mao Dun écrit,

ces événements sont encore très clairs dans les mémoires. Mais

là encore, ils ne sont pas décrits longuement, ce sont juste des

éléments qui concourent à la trame de son récit.

Mao Dun ne décrit pas la faillite du boutiquier Lin pour

elle-même : elle est prise comme symbole de la faillite de toute

la chaîne de boutiques du même genre qui sont condamnées

inéluctablement à disparaître comme les éleveurs de vers à soie

étaient condamnés à disparaître dans « Les vers à soie du

printemps », et comme l’industriel de « Minuit » le sera à son

tour dans le roman que Mao Dun écrira l’année suivante.

Il

s’agit d’une lecture marxiste de l’histoire de l’époque. La

modernité est en marche, la vieille société doit disparaître, et

elle va disparaître inéluctablement, pour laisser place à une

société capitaliste, avec tous ses défauts qui la condamneront à

son tour pour laisser la place, en dernier ressort, à la société

communiste.

Mao Dun trace avec une habileté consommée les contradictions qui

condamnent son petit boutiquier, le réseau de dettes où il

s’enfonce peu à peu jusqu’à en être étouffé, le dernier coup

venant cependant des restes de la vieille société « féodale »

que même Mao aura du mal à éradiquer. Mao Dun démonte le

mécanisme de l’histoire en marche.

Texte chinois en entier :

www.my285.com/xdmj/maodun/05.htm

II. Le

film

|

Le film éponyme

de Shui Hua (水华)

a été réalisé en 1959. C’est une autre époque, appelant

un autre discours. Si le scénario de Xia Yan (夏衍)

est une adaptation fidèle de la nouvelle quant à sa

trame générale, il tire, en revanche, le récit vers le

mélodrame.

Le film est en

cela dans la lignée des mélodrames de la période d’or du

cinéma chinois, ceux du cinéma de gauche des années

1930, dont Xia Yan fut justement l’un des principaux

scénaristes. Il est aussi à replacer dans le contexte de

l’époque de sa réalisation, où il apparaît sous un jour

quelque peu ambigu.

Le contexte de

1959

Lorsque le

film a été réalisé, les Chinois |

|

Affiche du film |

avaient déjà connu

dix ans de marxisme, dix années de difficultés, de drames et de

campagnes diverses, culminant dans la campagne antidroitière de

1957. En 1958, avec le Grand Bond en avant, une sorte de délire

s’est emparée de la Chine : il faut rattraper l’Angleterre en

quinze ans ! D’où collectivisation accélérée, création des

communes populaires, etc…

|

Affiche de propagande pour le Grand Bond

en avant, 1959 « Frappez encore plus

fort le tambour appelant au combat

du Grand Bond en avant » |

|

Et ce

délire n’épargne pas le cinéma car Le Grand Bond en

avant nécessite une mobilisation de masse, et les films

sont jugés essentiels pour créer l’enthousiasme

productiviste nécessaire pour gagner la bataille de

l’acier.

Le

mouvement est d’abord quantitatif, comme dans le reste

de l’économie : il faut multiplier les films pour

toucher le public des campagnes dans les coins les plus

reculés, et pour cela multiplier les studios et les

équipe de projection ambulantes. Dans la première moitié

de 1959, dix nouveaux studios voient le jour. C’est

l’équivalent des « hauts fourneaux de village » qui

sortaient de terre un peu partout à l’époque. Le cinéma

répond au slogan en vigueur : « [produire] plus, plus

vite, mieux et moins cher ».

Mais le Parti

dicte aussi le contenu. Il faut donner, ou redonner, foi

dans le régime pour que les Chinois aient le cœur à

l’ouvrage. Et cela passe par la démonstration prouvant

que le régime féodal opprimait et que le

|

capitalisme

conduisait à la ruine du peuple, outre l’éloge de

l’ardeur au travail (collectif). Malgré tout, en 1959, certains

cinéastes apportent quelques corrections au « simplisme

ouvriériste » de l’année précédente (4). Le mouvement du Grand

Bond en avant ne faisait plus l’unanimité, les difficultés

s’accumulaient, le Bureau politique du Parti lui-même était

divisé sur la ligne à tenir.

Le dixième anniversaire de la fondation de la République

entraîne une nouvelle mobilisation des cinéastes, longuement

préparée. Le studio de Pékin, en particulier, apporte une

importante contribution : quatre des sept meilleurs films en

couleur de l’année, dont « La boutique de la famille Lin ». Il

travailla sous l’égide du comité municipal du Parti de la

capitale qui constitua un groupe de spécialistes, du monde

culturel et politique, pour établir une liste de sujets

reflétant l’expérience collective révolutionnaire du peuple

chinois au cours des années 1920 et 1930.

Le rôle de Xia Yan

|

Né en 1900,

Xia Yan était l’un des nombreux intellectuels partis

étudier au Japon aux lendemains du mouvement du 4 mai.

Entré au Guomingdang lors de la visite de Sun Yat-sen en

1924, expulsé du Japon pour ses activités d’extrême

gauche, il revient en Chine, pour rejoindre le Parti

communiste à Shanghai en juin 1926, est un temps

emprisonné par le Guomingdang puis relâché mais rayé des

rangs du parti.

A Shanghai, il

concentre ensuite toute son énergie à développer le

théâtre et le cinéma de gauche. Il est l’un des membres

fondateurs de la Ligue des écrivains de gauche en 1930,

puis de la Ligue des dramaturges de gauche. Il est, avec

Hong Shen (洪深)

et Tian Han (田汉)

(5), l’un des scénaristes les plus influents à Shanghai

au début des années 1930, lorsque les dramaturges du

Parti |

|

Xia Yan |

s’infiltrent dans les studios pour créer le cinéma de gauche ;

on le retrouve au générique des grands films de la Mingxing de

la période, avec Hong Shen.. Comme Hong Shen également, il joue

alors un rôle important dans le développement de l’écriture

cinématographique ; il y a d’ailleurs en Chine un prix Xia Yan

décerné chaque année dans ce domaine.

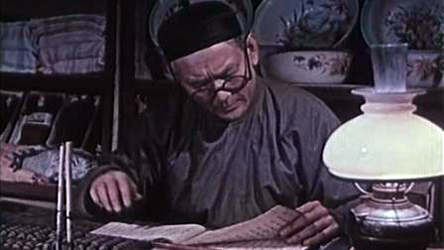

|

Monsieur Lin dans son magasin |

|

Pendant la

guerre, comme ses collègues, il quitte Shanghai, part

d’abord à Hong Kong, puis, lors de l’occupation de la

ville par les Japonais, en 1941, fuit à Guilin puis à

Chongqing où il écrit des pièces de propagande. Quand il

revient à Shanghai à la fin de la guerre, comme

Mao Dun (茅盾),

il devient alors lui aussi un personnage important du

nouveau régime. Il est nommé vice-ministre de la culture

en 1955.

Il continue à

écrire quelques pièces, mais |

se

consacre surtout au cinéma qui est favorisé par le régime comme

principal outil de propagande. L’un de ses plus célèbres

scénarios de la période est « Le Sacrifice du Nouvel An » (《祝福》),

d’après la nouvelle de

Lu Xun,

mis en scène par Sang Hu (桑弧)

en 1956, trois ans donc

avant « La boutique de la famille Lin ».

|

Ce scénario a

cependant une longue histoire. Xia Yan avait eu l’idée

d’adapter la nouvelle dès qu’elle avait été publiée, en

1933, dans une édition qui comportait également

« Les vers à soie du

printemps »

(《春蚕》),

comme ce

sera souvent le cas par la suite. Mais il dut alors se

contenter d’adapter cette nouvelle, qui fut mise en

scène par Cheng Bugao

(程步高)

(6). |

|

Monsieur Lin épluchant ses comptes |

Lorsqu’il reprend son projet, en plein Grand Bond en avant, il

est obligé de se plier aux contraintes imposées par la ligne

idéologique de l’heure, surtout compte tenu de sa fonction de

vice-ministre. Il reprend donc la trame narrative de Mao Dun en

l’infléchissant vers le mélodrame type années trente, en mettant

l’accent

sur les misères du peuple dans l’ancienne société. Pour Mao Dun,

quand il écrit sa nouvelle, le communisme restait du domaine du

futur ; en 1959, cela fait dix ans qu’il y a en Chine un régime

communiste, il s’agit de le glorifier pour avoir révolutionné la

société.

|

Lin et le vieux Chen |

|

Le film a son

lot de méchants bien trempés, et le petit boutiquier est

présenté comme un marchand peu scrupuleux qui entraîne à

la ruine les trois malheureux qui ont eu le malheur de

lui confier leurs économies gagnées à la sueur de leur

front. Le film s’achève sur une scène de panique et de

massacre bien plus dramatique que dans la nouvelle, le

chef de la police, furieux de s’être fait berner par Lin

qui a réussi à

s’enfuir avec sa fille, faisant tirer sur la foule. |

Le

film annonce d’ailleurs textuellement au début : ceci est

l’histoire « des gros poissons qui mangent les petits, et des

petits poissons qui mangent les crevettes » (“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”),

celle d’une société pré-révolutionnaire où les pauvres et les

sans grade sont les victimes désignées.

|

Pourtant, Xia

Yan garde malgré tout une indépendance d’esprit qui fait

du film une œuvre à part dans la production

cinématographique de l’année. Prendre une famille

petite-bourgeoise comme centre du scénario était déjà

peu orthodoxe à l’époque. Mais, en outre, le boutiquier

n’est pas dépeint de manière entièrement négative ; Xia

Yan laisse planer le doute sur son statut d’exploiteur

ou d’exploité. C’est ainsi qu’il l’a souligné dans une

lettre à Xie Tian (谢添), l’acteur qui interprète le rôle dans |

|

Madame Lin sort ses

économies et

donne sa fille en

mariage à Shousheng |

le film : « On ne peut pas traiter Lin comme un personnage cent

pour cent négatif, ce qui n’est pas une raison non plus pour le

présenter de façon sympathique. » (7)

La réalisation de Shui

Hua

|

Shui Hua (水华)

était un réalisateur très populaire en Chine, et prisé

du régime, depuis le grand succès de son film « La fille

aux cheveux blancs » (《白毛女》),

produit au studio du Dongbei en 1950 (8). Il est ensuite

passé au studio de Pékin (北京电影制片厂)

qui a produit « La boutique de la famille Lin ».

Ce studio était

le fer de lance du régime, tout particulièrement en

matière de cinéma en couleur. Une grande partie

du personnel avait été envoyé en Union soviétique se

former à ces techniques pendant trois ans, de 1953 à

1956. Et c’est justement « Le Sacrifice du Nouvel An »

qui marque, en 1956, le résultat concret de cet

apprentissage au studio de Pékin, le studio de Shanghai

ayant pour sa part sorti deux ans auparavant le premier

film en couleur, réalisé sur pellicule Sovcolor, « Liang

Shanbo et Zhu Yingtai » (《梁山伯与祝英台》),

de Sang Hu. |

|

Shui Hua |

« La boutique de la famille Lin » confirme l’avancée du studio

de Pékin dans ce domaine, avec des couleurs atténuées comme dans

le film de Sang Hu. Mais le film reflète aussi l’art de la

mise en scène de Shui Hua, avec en particulier des plans

généraux de foule dans la rue, de marchandises exposées sur les

étals, de tables dans les salons de thé, filmés à distance avec

la caméra montée sur grue. Le film invente des images pour

illustrer une nouvelle qui en est avare, et s’appuie sur des

acteurs parfaitement choisis pour le faire. Chaque œuvre utilise

les ressources propres à son art spécifique.

|

Beijing Film Studio, logo |

|

Ces images,

cependant, ont tendance à brouiller le message

idéologique annoncé textuellement dans la légende

initiale, reprise en voix off : le film est censé

représenter le pays « gémissant sous la triple

oppression de l’impérialisme, du féodalisme et du

capitalisme des compradors ». Comme s’il était besoin,

justement, de bien le dire pour que ce soit bien clair.

A posteriori,

le film apparaît comme « le |

mélodrame d’une crise existentielle », selon les termes de

Stephen Teo, qui est aussi bien celle de la société des années

trente dans la nouvelle, que celle du régime au bord de

l’asphyxie à l’apogée du Grand Bond en avant, à la fin des

années 1950.

Des lendemains

difficiles

Cette ambiguïté, qui fait toute la richesse du film, le

desservit ensuite au moment de la Révolution culturelle. En

1966, il fut parmi la cinquantaine de films à être nommément

interdits, pour afficher trop de sympathie envers les

capitalistes. Xia Yan fut le premier en ligne de mire, sans

doute à cause de ses mauvaises relations avec Jiang Qing ; il

fut emprisonné et torturé.

Il

fit son autocritique au 4ème congrès des écrivains et

artistes en 1978. Il attaqua ensuite les jeunes dramaturges et

cinéastes pendant la campagne contre la pollution spirituelle,

en 1983, mais exprima son inquiétude devant la montée de la

répression en 1987, pour finir par soutenir le mouvement pour la

démocratie en 1989.

« La boutique de la famille Lin », déjà, reflète l’ambiguïté

d’une position incertaine, et du refus de trancher sommairement

entre le noir et le blanc.

Notes

(1) Il s’agit de la « première bataille de Shanghai » (28

janvier-3 mars) : à la suite de l’agitation anti-japonaise à

Shanghai, cinq moines japonais sont attaqués par la foule, l’un

d’entre eux est tué ; les Japonais attaquent Shanghai et

bombardent la ville chinoise ; l’incident se termine par un

cessez-le-feu instauré sous l’égide de la Société des Nations.

(2) Mao Dun utilise le terme

市廛

shìchán,

littéralement

‘ville-marché’.

(3) Il s’agit de l’empereur Guan, ici plutôt divinité taoïste,

celle « qui soumet les démons des trois mondes et dont la

puissance ébranle les cieux de son éclat » (

三界伏魔大神威远震天尊关圣帝君).Petit

trait de couleur locale.

(4) Selon les

termes de Régis Bergeron, in

Le cinéma chinois,

1949-1983, L’Harmattan, 1983, 1er tome, p. 250.

(5) Sur Hong Shen, voir

:

www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Hong_Shen.htm

(6) Sur ce réalisateur, voir

:

www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Cheng_Bugao.htm

(7) Cité dans : Le cinéma chinois, sous la direction de

Marie-Claire Quiquemelle et Jean-Loup Passek, Centre Georges

Pompidou, 1985, p.223.

(8) Sur ce réalisateur, voir :

www.chinesemovies.com.fr/cineastes_Shui_Hua.htm

|

|