|

|

Liang Qichao

梁啟超/梁启超

1873-1929

Présentation

par

Brigitte Duzan, 14 décembre 2020

|

Universitaire réformiste, journaliste, philosophe et

écrivain, Liang Qichao a inspiré par son exemple

autant que ses nombreux écrits les intellectuels

chinois de la fin des Qing et du début de la

République. Son influence a touché tous les domaines

de la vie politique et culturelle de son temps, mais

ses écrits continuent d’exercer une influence non

négligeable par les références qu’ils constituent.

I. Un réformiste engagé

Liang Qichao est né dans un petit village du

Guangdong en février 1873. Son père était fermier ;

sa connaissance des classiques, bien que limitée,

lui permit d’initier son fils à la littérature dès

l’âge de six ans. À neuf ans, l’enfant savait

composer quelques textes et entra |

|

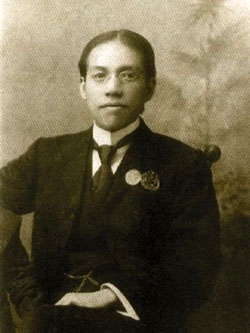

Liang Qichao |

à l’école du district. Brillant, il passa le premier degré

des examens impériaux (le niveau xiucai

秀才)

à l’âge de onze ans. A seize ans, il réussit le second degré

(le niveau juren

举人)

et fut le plus jeune lauréat de ce grade à l’époque.

Disciple de Kang Youwei

|

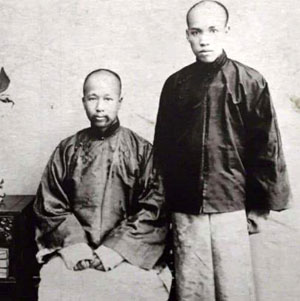

Kang Youwei |

|

En 1890, il échoua cependant au niveau supérieur (jinshi

进士),

à Pékin. On raconte que Liang Qichao a passé

l’examen en même temps que le célèbre intellectuel

réformiste Kang Youwei (康有为),

de quinze ans son aîné. Voulant recaler Kang Youwei

pour ses idées iconoclastes critiquant les

institutions existantes, l’examinateur mit une

mauvaise note à la copie qui lui semblait être la

sienne (les copies étaient corrigées dans

l’anonymat), mais Kang Youwei avait rusé et

dissimulé ses convictions ; il réussit l’examen et

c’est Liang Qichao qui fit les frais de cette

histoire.

Mais, de retour chez lui, il alla étudier avec Kang

Youwei qui enseignait à Canton dans un établissement

appelé le Wanmu Caotang (万木草堂).

Il commença ainsi à s’intéresser à la question de la

réforme. En 1895, il |

se rendit avec son maître à Pékin pour repasser l’examen

impérial et, pendant ce temps, participa au mouvement

d’opposition au traité de Shimonoseki conclu avec le Japon

le 17 avril. Il échoua à nouveau à l’examen, mais resta à

Pékin pour seconder Kang Youwei.

|

Il l’aida à publier un journal d’information, puis à

organiser la Société pour le renforcement national (强学会)

dont il devint le secrétaire. Il fut également

engagé par le gouverneur de la province du Hunan

pour éditer des journaux réformistes.

La Réforme des cent jours

Toujours avec Kang Youwei, et avec une équipe de

jeunes réformateurs, il conçut finalement un

programme de réformes qui fut envoyé à l’empereur

Guangxu (光绪帝).

Rencontrant une oreille favorable auprès de

l’empereur, touchant tous les domaines, de

l’économie à la politique, à l’éducation et à la

culture, le programme déboucha sur ce qu’il est

convenu d’appeler « la Réforme des cent jours » (wùxū

biànfǎ 戊戌变法)

qui dura exactement 103 jours, du 11 juin au 21

septembre 1898. |

|

L’empereur Guangxu |

|

Kang Youwei et Liang Qichao en 1895 |

|

Durant l’été, le jeune empereur émit 130 décrets qui

prévoyaient des réformes aussi vastes que celles de

l’ère Meiji au Japon, avec en particulier :

sur le plan politique, un système de monarchie

constitutionnelle,

outre la modernisation de l'armée ; sur le plan

institutionnel, la modernisation du système des

examens impériaux ; sur le plan éducatif,

l'ouverture d'écoles et d'universités modernes et un

nouveau système éducatif abandonnant l'étude du confucianisme ;

sur le plan économique, l'adoption d’une politique

d'industrialisation de la Chine, utilisant les

techniques importées d'Occident. |

Le programme se heurta à la vive opposition des conservateurs à

la cour impériale, mais aussi des réformistes plus modérés ainsi

que de tous les officiels qui craignaient de perdre leurs

postes. À l’automne, l’impératrice Cixi fit un véritable coup

d’Etat avec l’appui d’un général qui fit intervenir l’armée.

Kang Youwei avait tenté d’obtenir l’aide de Yuan Shikai et de sa

Nouvelle Armée, mais en vain. Le 21 septembre, la Cité interdite

fut encerclée, et l’empereur mis aux arrêts. Il fut déclaré

incapable de régner, et Cixi se proclama régente.

|

Six des principaux artisans des réformes, dont le

frère de Kang Youwei, furent décapités le 28

septembre. Ils sont restés dans les annales

chinoises comme les « six hommes intègres des Cent

Jours » (

wùxū liù

jūnzǐ

戊戌六君子).

Liang Qichao parvient à s’enfuir avec Kang Youwei au

Japon.

Quatorze ans au Japon

À Tokyo, Liang Qichao se lie d’amitié avec le futur

premier ministre Inukai Tsuyoshi. |

|

Les six hommes intègres des Cent

Jours |

Il continue depuis le Japon à défendre la cause des réformes

et de la démocratie par ses écrits destinés aux émigrés

chinois, mais aussi aux gouvernements étrangers. Il continue

aussi à soutenir l’idée de monarchie constitutionnelle

contre les idées de Sun Yatsen qu’il rencontre au Canada

lors d’un voyage en 1899.

C’est lors d’un second voyage au Canada, en 1900, au moment de

la Révolte des Boxers, qu’il fonde la « Société pour la

protection de l’empereur » (Baohuang Hui

保黄会).

Cette société sera ensuite le noyau du Parti

constitutionnaliste, toujours dans l’intention réformiste de

fonder une monarchie constitutionnelle, contre les idées

révolutionnaires de Sun Yatsen.

En 1900-1901, il se rend ensuite en Australie pour un voyage de

six mois visant à obtenir des soutiens pour un vaste mouvement

de réforme du système impérial dans le but de moderniser le pays

grâce à la technologie occidentale et des accords industriels.

Il donne des conférences puis revient au Japon fin 1901. En

1903, il part aux Etats-Unis pour huit mois pour donner des

conférences, et rencontre entre autres le président Théodore

Roosevelt.

Il rentre en Chine en novembre 1912.

Après la chute de l’Empire

|

L’ancienne habitation de Liang Qichao

à Tianjin |

|

Après la révolution de 1911 et la chute de la

dynastie des Qing, la question de la monarchie

constitutionnelle n’a plus lieu d’être. En 1913,

Liang Qichao fusionne son parti, rebaptisé Parti

démocratique, avec celui des Républicains pour

former le Parti progressiste (

jìnbù dǎng

进步党).

Très critique de Sun Yatsen, il s’oppose pourtant à

l’expulsion des nationalistes de l’Assemblée

nationale. |

En 1915, il s’élève contre la tentative de Yuan Shikai de se

proclamer empereur et mène une action décisive contre lui. Il

persuade son disciple Cai E (蔡锷),

gouverneur militaire du Yunnan, de se révolter. Les branches du

Parti progressiste manifestent pour déposer Yuan Shikai.

D’autres provinces déclarent leur indépendance. Liang Qichao

finit donc par adopter l’action révolutionnaire qu’il avait

toujours repoussée pour venir à bout des prétentions de Yuan

Shikai. On mesure là l’immense influence qu’il exerçait alors.

Il fut, avec Duan Qirui (段祺瑞),

le principal avocat de l’entrée en guerre de la Chine aux côtés

des Alliés pendant la Première Guerre mondiale, estimant que

cela améliorerait l’image de la Chine dans le monde. En juillet

1917, il condamna par ailleurs le soutien apporté par son ancien

maître Kang Youwei à la tentative avortée de restaurer la

dynastie des Qing. Mais il se retira ensuite de la vie

politique, comme les lettrés autrefois déçus par les intrigues

de la cour, et se consacra à la réflexion et à l’écriture.

Maladie et décès

En février 1926, Liang Qichao a été hospitalisé pour un problème

rénal à l’hôpital de l’Union Medical College de Pékin (北京协和医院)

; la médecine traditionnelle chinoise étant inefficace, il a été

opéré d’un rein en mars, après quoi son traitement a soulevé

toute une controverse sur le diagnostic mettant en cause la

médecine occidentale. Il a lui-même écrit un article en juin

pour calmer les esprits et défendre la science occidentale. Même

sa maladie est un reflet des controverses qui animaient les

milieux intellectuels du 4 mai.

Liang Qichao a été de nouveau hospitalisé fin novembre 1928 et

il est mort le 19 janvier 1929, à l’âge de 57 ans.

II. Carrière de journaliste et d’écrivain

Homme de presse

La presse fut pour lui un moyen de diffusion de ses idées

réformistes. Lin Yutang (林语堂)

a dit de Liang Qichao qu’il était « la plus grande personnalité

de l’histoire du journalisme chinois » () et son biographe

Joseph Levenson qu’il était « l’intellectuel-journaliste le plus

influent du tournant du siècle ». Il a montré l’efficacité des

journaux pour diffuser les idées politiques et être le bras armé

de la révolution, révolution qu’il voulait d’encre et non de

sang. Mais il s’en servit aussi comme d’un outil éducatif.

|

Pour lui, l’historien et le journaliste avaient la

même responsabilité morale, déclarant

« en examinant le passé et en révélant le futur,

vouloir montrer la voie du progrès à la population

de la nation ».

C’est dans ce but qu’il fonda son premier journal,

le Qingyi bao (《清议报》),

ou « journal de la critique pure », nommé d’après le

nom d’un mouvement d’opinion et de critique de la

gestion des affaires publiques de la dynastie des

Han de l’Est.

C’est au Japon, ensuite, qu’il a créé le bimensuel

Xinmin Congbao

(《新民丛报》),

ou Nouveau Citoyen, lancé à Yokohama le 8 février

1902, pour diffuser ses idées réformistes et

progressistes dans les domaines les plus divers.

Liang Qichao pensait ainsi inaugurer une nouvelle

étape dans l’histoire des journaux chinois.

Effectivement, il fit école : un an plus tard, une

dizaine de journaux du même style firent leur

apparition. Le

Xinmin Congbao

fut publié pendant cinq ans, et, quand il cessa de

paraître, |

|

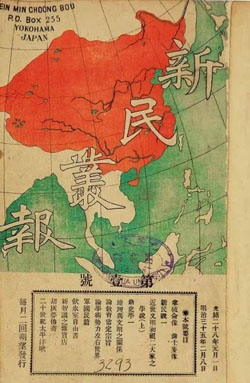

Le Xinmin

congbao |

en 1907, après 96 numéros, on estime qu’il était lu par près

de 200 000 personnes. Il est resté un modèle.

Historien

|

La Nouvelle Histoire |

|

De même qu’il a exercé une influence déterminante

dans l’histoire de la presse chinoise, Liang Qichao

a également été très influent sur le développement

de l’historiographie chinoise, étant considéré comme

un précurseur de la pensée historiographique moderne

en Chine. Il reprochait aux « vieux historiens » (旧史家)

de ne pas promouvoir une sensibilité nationale qui

aille de pair avec une nation forte et moderne. Il

prônait donc une histoire nouvelle marquant

l’émergence d’une conscience historique moderne

parmi les intellectuels chinois.

Au tournant du siècle, poursuivant dans le même

ordre d’idées, il lança une « révolution

historiographique » (史学革命)

qu’il poursuivit au Japon, publiant en 1902 une

« Nouvelle Histoire » (《新史学》)

contre les tenants de l’historiographie

traditionnelle

.

Il appelait les historiens à étudier l’histoire

étrangère, pas seulement l’histoire |

chinoise, à

abandonner l’étude de l’histoire des dynasties pour

s’attacher à celle de la nation, à étudier l’histoire des

idées plutôt que celle des événements.

|

Il développa une théorie des Grands Hommes qu’il

exposa dans son ouvrage « Les Héros et leur temps »

(《英雄与时势》) ;

en complément, il écrivit des biographies des grands

hommes d’Etat étrangers qu’il admirait, Bismarck,

Cromwell, Kossuth, Cavour, etc. mais aussi des

grands hommes chinois du passé, comme

l’amiral-explorateur Zheng He (郑和)

et le chancelier réformiste de la dynastie des Song

Wang Anshi (王安石),

sans oublier son camarade Tan Sitong (谭嗣同)

qui, en 1898, refusa de partir au Japon et fut l’un

des « six hommes intègres » décapités en 1898.

Parallèlement, Liang Qichao étudiait les œuvres des

grands penseurs de l’Europe des lumières dont il

écrivit des interprétations adaptées à ce qu’il

considérait comme des caractéristiques fondamentales

de la société chinoise. Il a ainsi écrit ses idées

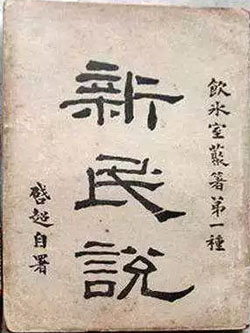

sur la société dans une série d’articles publiés

dans le Xinmin congbao en 1902 sous le titre

« Le Peuple nouveau » (《新民说》)

.

Il y oppose en particulier la morale individuelle à

la morale collective et son interprétation de la

liberté, par exemple, est une défense de la liberté

au sein de la collectivité, non de la liberté

individuelle, car il faut que la liberté de chacun

soit protégée, et elle ne peut l’être que par une

instance supérieure, pour la collectivité (chap. 9 :

de la liberté

论自由).

Liang Qichao est donc un penseur extrêmement

complexe, qui mêle une pensée de lettré restée

ancrée dans la tradition à une analyse sophistiquée

de l’histoire et de la pensée occidentales. Il a

exercé une profonde influence sur la pensée des

intellectuels du 4 mai et du mouvement de la

Nouvelle Culture, mais dans un rapport ambivalent.

Écrivain |

|

Les Héros et leur temps

Le Peuple nouveau |

Réformiste dans le domaine culturel aussi, Liang Qichao s’est

fait l’avocat de la réforme en poésie et en littérature telle

que mise en œuvre dans le cadre des idées du 4 mai, qui

correspondaient aux siennes, et il l’a lui-même appliquée. Son

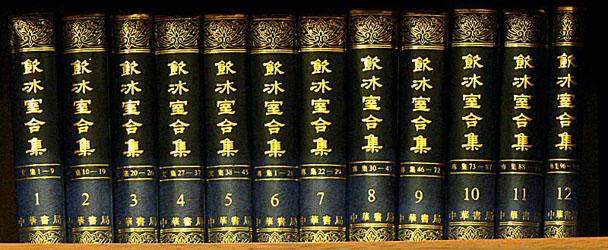

œuvre littéraire constitue un ensemble de 148 volumes, publié

sous le titre « Anthologie du studio du buveur de glace » (

yǐnbīngshì héjí

《饮冰室合集》),

s’étant lui-même présenté comme « le maître » dudit studio (饮冰室主人).

| |

L’anthologie du

yǐnbīngshì |

|

Admirateur de

Zhuang Zi, il s’est

inspiré pour ce titre d’un passage des chapitres internes (内篇)

de son œuvre - le

Rénjiān shì

(《庄子.人间世》)

ou le monde humain :

吾朝受命而夕飲冰,我其內熱與

Le matin reçois mandat d’action, le soir bois la glace (de la

désillusion)

Mais ne perds pas pour autant mon intime passion

L’idée était bien sûr qu’il était conscient des difficultés

inhérentes à la situation politique et sociale, mais qu’il était

déterminé à les surmonter pour tenter les réformes qui lui

paraissaient nécessaires, son œuvre littéraire en étant un

reflet.

Il a écrit un grand nombre d’essais. À la fin de sa vie, dans

les années 1920, il a écrit de nombreux ouvrages sur l’histoire

de la littérature et de la culture chinoises, ainsi que sur la

pensée politique de la période antérieure à la dynastie des

Qing. Intéressé par le bouddhisme, il a également écrit des

articles sur son influence sur la pensée politique chinoise. Il

a également exercé une influence sur l’œuvre de Wang Li (王力),

fondateur de la linguistique chinoise moderne

.

Réflexion sur la fiction, la politique et l’histoire

Il reste une référence en particulier en matière littéraire.

L’un de ses plus célèbres essais est celui intitulé « Des

relations entre la fiction et le gouvernement du peuple » (《论小说与群治之关係》),

publié en 1902 dans le journal Xin xiaoshuo (《新小说》) :

il y appelle à réformer et moderniser la littérature afin de

rénover la morale, la religion, les mœurs et les arts, et

remodeler par là-même les cœurs et les esprits du peuple, car,

dit-il, la fiction exerce un pouvoir inestimable sur l'humanité

– fiction entendue au sens de

xiaoshuo.

L’essai préfigure une réflexion sur l’écriture de fiction dans

ses rapports avec l’écriture de l’histoire – c’en est en fait la

forme originale

.

Il est frappant de constater que, dans son ouvrage paru en 2020,

« Why

Fiction Matters in Contemporary China »,

David Der-wei Wang reprend l’idée développée par Liang Qichao

dans son article de 1902, mais cite également un récit de

fiction publié la même année, intitulé

« L’avenir

de la Chine nouvelle » (《新中国未来记》),

qui apparaît comme une application pratique de sa théorie sur la

fiction. Il s’agissait en effet de donner ses lettres de

noblesse à un genre méprisé des lettrés.

C’est un récit d’anticipation politique où l’auteur imagine une

Chine prospère en 1962. Le récit est conté en flashback, à

partir d'un discours célébrant le 50ème anniversaire de la

République de la Grande Chine prononcé par un énième descendant

de Confucius. Le récit relate les efforts de ce lettré et de son

meilleur ami pour trouver le meilleur mode de gouvernement pour

la Chine, mais sans qu’ils parviennent à réconcilier leurs

désaccords. L'histoire reste inachevée.

L’une des raisons est que la publication a été arrêtée en raison

de la baisse des ventes du magazine. Mais la raison essentielle

semble être plutôt que Liang Qichao a changé d’avis sur le

meilleur gouvernement possible pour la Chine, et que

l’inachèvement de son histoire traduit ses propres incertitudes.

Il reste que cette narration fictionnelle est une autre manière

d’aborder l’histoire et la politique et que, là encore, Liang

Qichao fait figure de précurseur et maître à penser.

|

|