|

|

Jentayu

n°5 :

au-delà des fourneaux et marmites, la cuisine en littérature,

poésie et métaphore

par

Brigitte Duzan, 11 février 2017

|

Onze récits

,

six poèmes, un petit documentaire photographique, dix

traducteurs, et une infinie variété de voix pour dire

les traditions culinaires de chaque aire culturelle et

surtout les souvenirs et émotions qui leur sont liés, de

l’Inde à la Thaïlande et à la Malaisie, de la Chine

continentale et Taiwan à l’Indonésie et Singapour, avec

un merveilleux détour par la grande tradition orale du

Kirghizistan (mais dans une traduction de l’ouzbek et du

russe).

Ce nouveau numéro de Jentayu montre bien, une fois de

plus, les correspondances et parallèles entre des

cultures que l’on a coutume de désigner du vaste vocable

d’orientales. Mais ce sont les variations sur le thème

général, qui, comme en musique, sont intéressantes.

Que manger un mérou puisse permettre de communier

directement avec l’âme d’un ancêtre noyé près de

l’endroit où l’animal a été pêché, aucun Chinois ne s’en

étonnerait, |

|

Jentayu n° 5 |

mais l’histoire est de Singapour (p. 7). Il n’y a pas qu’en

Malaisie que le durian laisse des souvenirs durables, et pas

seulement pour son odeur (p. 43). Et bien des paysans chinois

compatiraient avec les fermiers de Singapour obligés

d’abandonner l’élevage de porcs et de se reconvertir par décret

d’en haut comme ceux du carnet de photos d’Ore Huiying, dont le

nom d’ailleurs fleure la campagne chinoise (p. 121).

|

Une photo d’Ore Huiying |

|

On est étonné de trouver l’une des nouvelles les plus

« chinoises » de ce numéro sous la plume d’une

journaliste … singapourienne, mais qui a vécu sept ans

en Chine où elle a travaillé pour l’agence Associated

Press : Audra Ang (p. 121). Son récit d’un restaurant

bio à Hangzhou, pionnier dans le domaine, est non

seulement documenté, mais en outre illustré de dictons

traditionnels annotés en bas de page, avec les

expressions en caractères. |

|

Les récits indiens semblent plus éloignés, mais, quand

on y réfléchit, les travailleurs migrants, les

mingong des grandes villes chinoises aujourd’hui

n’ont pas un statut tellement différent de celui des

dalits, les hors castes, les exclus du système dont

nous parle Shahu Patole qui, justement, en fait partie

(p. 25).

Ce numéro 5 réserve quelques belles surprises, qui ne

seront sans doute |

|

Le livre d’Audra Ang |

pas les mêmes pour chacun des lecteurs. Pour quiconque

s’intéresse tout particulièrement à la culture et à la

littérature chinoises, l’heureuse surprise vient d’abord des

trois poèmes pleins de sensibilité et d’humour du grand écrivain

hongkongais

Leung Ping-kwan (梁秉鈞)

qui nous a quittés il y a quatre ans.

Le poème initial, « La moule et l’identité culturelle » (p. 21),

présente la moule comme une métaphore de la culture

hongkongaise, mais, au-delà, aussi bien comme une métaphore du

monde moderne tel que le présente Jentayu, justement, un monde

moderne métissé en quête d’une identité incertaine et fuyante.

Le « discours sur le porc » qui suit (p. 58) semble répondre

avec humour aux préoccupations des fermiers d’Ore Huiying…

Quant au troisième des poèmes de

Leung Ping-kwan,

« Alcool fraîchement distillé » (p. 41), il semble, lui,

partager l’un des thèmes de la courte nouvelle de Cao Kou (曹寇) :

elle dépeint les relations de deux amis qui passent

régulièrement par le partage du même sempiternel repas dans la

même gargote, mais il leur manque, pour arriver à une parfaite

entente, d’avoir trinqué ensemble (p. 89). Car boire est un lien

social, mais, comme nous le décrit si bien

Feng Jicai (冯骥才),

avec son art consommé du portrait des petites gens, boire est

aussi ce qui reste pour vous égayer la vie un bref moment quand

on n’a plus rien d’autre, et c’est alors un art de vivre en soi

(p. 35).

| |

Shahu Patole et son livre sur la cuisine

dalit |

|

|

Un manastchi contant l’épopée à Karakol |

|

Si l’histoire de

Zhang Yueran (张悦然)

est délicieusement équivoque (p. 51), c’est celle de

Kan Yao-ming (甘耀明)

qui réserve sans doute l’une des plus belles surprises

de ce numéro, côté chinois, à travers toute l’émotion

que peuvent susciter les souvenirs liés à un bol de riz

au lard (p. 73) ; on a là un bel exemple de l’art subtil

d’un jeune écrivain taïwanais qui est aujourd’hui l’un

des auteurs les plus en vue à Taiwan, et encore peu

traduit en France.

Je garde cependant l’un de mes étonnements pour la fin,

comme l’a fait Jentayu, avec l’extrait du roman intitulé

Manastchi (p.155). Ce titre fait référence aux conteurs

de Manas, la grande épopée orale qui est l’une des

grandes sources identitaires du peuple kirghize dont

elle raconte les origines mythiques. Or, dans le roman

en question, la paix d’un village est menacée lorsque

des ouvriers … chinois d’un |

chantier de construction d’un tunnel à la frontière entre

Kirghizistan et Tadjikistan sont kidnappés par un groupe

d’islamistes sous la coupe d’un imam local. On va chercher un

conteur de Manas pour tenter de ramener la paix dans le village.

|

C’est une

histoire extrêmement plausible, le genre de scénario à

faire frémir le gouvernement chinois. Mais l’histoire

prend un tour ironique quand on pense que le thème

principal de la fameuse épopée de Manas est la lutte

pour l’indépendance des nomades kirghizes contre les

Chinois sous la dynastie mongole. Pourtant, cette épopée

est l’une des trois grandes épopées orales, avec

l’épopée tibétaine du Roi Gésar et l’épopée mongole de

Jangar, à avoir récemment été traduite en chinois dans

le cadre d’un vaste projet de traduction lié au

programme de la Nouvelle Route de la Soie. Or, les

traductions en chinois ont été assimilées à la

littérature chinoise dite « de minorités » et en tant

que telles incluses dans une

« Encyclopédie

de l’héritage culturel immatériel de la Chine » dont le

premier tome est paru en juin 2015.

|

|

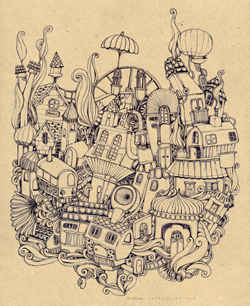

Un dessin typique de Sith Zâm |

Le texte de Jentayu semble être un clin d’œil ironique à ce

vaste projet un rien mégalomaniaque.

A noter : pour chaque auteur du numéro, Jentayu donne sur son

site un résumé biographique complété par un entretien.

A noter aussi : les illustrations du graphiste vietnamien Sith

Zâm, né en 1988 et vivant à Saïgon, dont les dessins fouillés,

d’apparence baroque, sont faits d’une multitude de traits et

d’arabesques très fins représentant souvent des cités

imaginaires ou des éléments végétaux tout aussi délirants.

http://editions-jentayu.fr/

|

|