|

|

Chan Koonchung

陈冠中

Présentation

par

Brigitte Duzan, 31 mai 2014, actualisé

11

avril 2025

| |

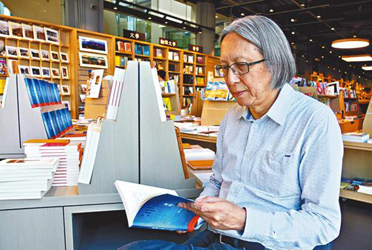

Chan Koonchung |

|

Né à Shanghai,

dans une famille originaire de Ningbo, Chan Koonchung a grandi à

Hong Kong, puis est venu vivre à Pékin après un détour par

Taiwan. Il est donc difficile à classer selon les nomenclatures

ordinaires. Il pourrait être défini comme écrivain « des deux

rives et trois territoires » (兩岸三地).

Disons tout simplement : écrivain de langue chinoise.

On le dit

auteur de science-fiction ; il l’est autant que George Orwell

écrivant « 1984 ». Disons qu’il est l’auteur d’un roman

d’anticipation, ou de politique-fiction, qui, publié à Hong Kong

et Taiwan en 2009, et aussitôt traduit en anglais et en

français, lui a valu une soudaine célébrité. Celle-ci a été

accrue récemment avec la publication d’un nouveau roman qui est

une satire féroce de l’évolution de la société et de la

mentalité chinoises, vue par un Candide tibétain. Tous les

ingrédients étaient réunis pour en faire un succès de librairie.

Sauf bien sûr en Chine.

Mais on finit

par en oublier ce que Chan Koonchung avait fait et écrit

auparavant...

Citoyen

et écrivain de Hong Kong d’abord

Chan Koonchung

est né en 1952 à Shanghai, mais ses parents ont déménagé à Hong

Kong quand il avait quatre ans. C’est donc à Hong Kong qu’il a

grandi.

Journaliste

et éditeur de presse

Il a commencé

ses études universitaires à l’Université de Hong Kong, puis,

après un BA, a continué à l’Université de Boston.

De retour à

Hong Kong, il débute comme reporter pour un tabloïde local.

Puis, en 1976,

avec trois

autres écrivains, Qiu

Shiwen (丘世文),

Deng Xiaoyu (邓小宇) et Hu

Junyi (胡君毅),

il fonde

le City Magazine,

ou "Numéro spécial" (Haowai《号外》),

qui devient l’un des magazines culturels les plus branchés de

Hong Kong.

| |

Haowai, une histoire de la

culture de Hong Kong |

|

Puis

Chan Koonchung s’intéresse au cinéma ; il passe quelques années

à écrire des scénarios et investir dans la production

cinématographique. Il joue même en 1991 dans le film « King

of Chess » (《棋王》)

adapté

de la nouvelle éponyme d’A Cheng,

commencé par Yim Ho et terminé par Tsui Hark :

c’est lui qui interprète le rôle du professeur

Liu Yuebai.

Au début des années 1990, il travaille comme éditeur, à Hong

Kong, pour la revue littéraire du continent Dushu (读书),

puis part à Taiwan en 1994, pour six ans. Il y lance l’une des

premières chaînes de télévision par satellite de la République

de Chine, super TV, vendue à Sony Entertainment à la fin de la

décennie.

Chan Koonchung

a accumulé une richesse suffisante pour ne pas se préoccuper des

ventes de ses livres et se permettre d’écrire des romans bannis

sur le continent, dont il alimente lui-même la diffusion piratée

sur internet.

Ecrivain de Hong Kong

Il commence à écrire en 1978, des réflexions sur Hong Kong, son

histoire, sa culture, la politique et la société. Son premier

texte publié s’intitule « Un

rêve de crème solaire » (《太阳膏的梦》) ;

il est publié en 1986 sur internet, sur le site

booyee

(博益) ; il témoigne d’une période où la

crème solaire était devenue la grande mode à Hong Kong, symbole

d’une vie saine, naturelle, au soleil.

| |

La Chine bohême |

|

Ce texte court formera la première partie de « La trilogie de

Hong Kong » (《香港三部曲》),

publiée en 2004, qui retrace vingt-cinq années d’histoire de la

ville. De la vie naturelle en plein air, on est passé à un

réquisitoire contre la pollution et les dérives de la croissance

urbaine.

Chan Koonchung

est membre de Greenpeace.

| |

La trilogie de Hong kong |

|

En 2005, il

revient sur son expérience personnelle, et, en 2007, publie un

recueil d’essais

sur la culture hongkongaise des années 1970. En 2008, avec

« Neuf chapitres sur la ville » (《城市九章》),

il livre une série d’essais sur plusieurs métropoles qu’il met

en parallèle : Hong Kong, Taipei, Shanghai, Pékin…

| |

Neuf chapitres sur la ville |

|

Mais, entre-temps, il s’est installé à Pékin et son observation

s’est tournée vers la Chine continentale.

La trilogie de Pékin

C’est à la fin des années 1990 qu’il a tourné son attention vers

la Chine populaire. Il fait partie des élites

taïwano-hongkongaises venues investir dans les « industries

culturelles » du continent. Il lance une société internet, des

magazines et produit des séries télévisées. Il s’installe à

Pékin en 2000.

Ce sont alors les changements socio-politiques, et surtout

l’évolution des mentalités qu’il constate à partir de 2004-2005

qui l’incitent à prendre la plume pour témoigner de ses

inquiétudes. Le premier livre qu’il publie sur ce sujet sort en

2009, il marque un tournant dans son écriture.

Les Années fastes

Ce livre est le roman traduit en français

« Les

Années fastes »

(《盛世》),

avec dans le titre chinois une précision : « la Chine en 2013 »

(《中国2013年》).

C’est en effet un roman d’anticipation, mais de très peu puisque

le livre a été écrit en 2008. C’était dans la foulée de la

grande mutation qu’a connue la Chine à partir des Jeux

olympiques, mais qui s’amorçait déjà depuis plusieurs années.

| |

Les années fastes |

|

Ce qui est frappant, c’est que le pouvoir totalitaire et la

société euphorique que décrit et analyse Chan Koonchung

s’appliquent tout aussi bien à la situation de 2025 qu’à celle

de 2013. Son roman est une réflexion sur les mécanismes du

pouvoir totalitaire, et tout particulièrement du régime chinois,

en s’interrogeant sur ce qui paraît une énigme autant qu’un

défi : comment un régime qui a affronté crise sur crise, lancé

campagne sur campagne, provoqué catastrophe sur catastrophe, a

pu non seulement se perpétuer mais encore réussir à se forger

une image de sauveur et de bienfaiteur du peuple, en en

recueillant le soutien. C’est faute de mieux, certes, et la

discussion inaboutie sur la démocratie à la fin du roman le

montre bien, mais on en est d’autant plus sidéré, au sens

propre.

Dans « La

mauvaise herbe » (《野草》),

Lu Xun

(魯迅),

déjà, avait critiqué la tendance nationale à se nourrir de

nostalgie collective pour un passé glorifié, et à préférer se

réfugier dans ce passé en oubliant l’enfer qu’il avait pu être,

« le bon enfer perdu » (失掉的好地狱),

plutôt que d’avoir à affronter un présent dont l’enfer est bien

réel. Chan Koonchung poursuit la réflexion de Lu Xun en montrant

que la nostalgie du passé s’est muée en sentiment euphorique

tout aussi fallacieux, car fondé sur un paradis artificiel.

L’histoire de Champa

Chan Koonchung a aussitôt récidivé dans la satire sociale

corrosive avec son roman suivant, au titre ésotérique :

Luoming (《裸命》).

A travers l’histoire et le regard du jeune Tibétain Champa, il

dresse un constat sévère des travers inquiétants de la société

chinoise actuelle, entre xénophobie et matérialisme triomphant.

Nous ne sommes plus dans une politique-fiction de façade, mais

dans le réalisme le plus direct.

| |

Luoming《裸命》 |

|

Chan Koonchung a choisi son sujet en connaissance de cause. Il a

commencé à s’intéresser au Tibet en 1992 car il a alors réalisé

des recherches pour un film que voulait réaliser Francis Ford

Coppola. Depuis lors, il a vu la proportion de Han dans la

population de Lhassa augmenter régulièrement, les touristes

chinois se multiplier tandis que les touristes occidentaux se

faisaient plus rares, faute de visas. A l’origine, il voulait

conter l’histoire d’un jeune Tibétain tel que le Nyima qui

croise la route de Champa dans son roman. Mais il a finalement

opté pour une autre optique : faire jouer à son personnage un

rôle d’observateur à la Candide.

| |

The Second Year of Jianfeng |

|

Champa est le chauffeur, à Lhassa, d’une femme d’affaires

chinoise aisée dont il est également l’amant – ce qui nous vaut

d’entrée quelques scènes très chaudes. Il est content de sa vie,

Champa, car il pense pouvoir réaliser son rêve : aller vivre à

Pékin. Il parle chinois, il est civilisé, ou le croit. Le

problème, c’est que sa maîtresse n’a rien à faire de lui, à

Pékin, et que, au passage, il perd sa virilité et toute ardeur

au lit, devenant un objet inutile et encombrant. Même la fille

de sa patronne, de visite à Lhassa, le traite avec mépris.

En l’absence des deux femmes, il vole la voiture et part seul

pour Pékin, le trajet faisant figure de voyage initiatique qui

commence à éroder sa vision éthérée de la Chine, formée auprès

des touristes à Lhassa. A Pékin, Champa doit vite déchanter. La

première à lui offrir un job est la fille de la patronne, une

bisexuelle qui milite pour le sauvetage des chiens volés pour

être vendus comme chair à pâté. Champa transporte un temps des

chiens « libérés » jusqu’au centre où ils sont recueillis, mais

l’affaire est de courte durée.

Il se met en quête d’un travail, pour réaliser que personne ne

veut employer un Tibétain comme lui : le seul job qu’il trouve

est gardien de prison, mais même pas une prison ordinaire - une

de ces prisons illégales où sont détenus les braves paysans

victimes de la corruption ambiante et montés à la capitale pour

« faire pétition » et tenter d’obtenir justice, aussitôt

poursuivis par les sbires des autorités provinciales. Han ou non

han : les damnés de la terre en Chine, la face cachée d’une

société peu amène envers les trublions dangereux pour

l’ « harmonie » nationale.

Chan Koonchung force le trait à plaisir. Mais il est indéniable

que son constat a du vrai. Le roman n’a été publié qu’à Hong

Kong et à Taiwan, mais il a circulé sur internet en Chine, dans

une version en caractères simplifiés, et y a suscité des débats

animés avant d’être effacé. Il est d’autant plus féroce qu’il ne

s’adresse pas seulement aux rapports entre Han et Tibétains, la

satire est bien plus profonde : elle aborde le problème de la

montée en Chine d’une inquiétante mentalité xénophobe, non

seulement à l’égard des étrangers, mais aussi à l’égard des

éléments considérés comme allogènes au sein de la population.

The Second Year of

Jianfeng: An Alternative History of New China

Dans ce

troisième volet de la « trilogie de Pékin », Chan Koonchung a

imaginé une Chine qui n’aurait pas été communiste, sous forme

d’un roman qui construit un monde « alternatif »,

une uchronie mêlant personnages fictifs et personnages

authentiques, en reprenant leurs déclarations réellement

prononcées, mais en les replaçant dans un contexte différent. Le

modèle est ouvertement Taiwan : c’est l’évolution du système

politique et économique taiwanais – et même ce qu’on peut bien

appeler les succès d’un système devenu démocratique - qui

constitue le critère de base pour imaginer ce qu’aurait pu être

la Chine si elle n’avait pas été « libérée » en 1949.

Nous sommes le

10 décembre 1979. Soit la Deuxième année de Jianfeng

(建丰二年)

parce que c’est la seconde année du « règne » de Chiang

Ching-kuo, fils de Chiang Kai-chek – Jianfeng était son nom « de

courtoisie ».

Chan Koonchung implique donc dès le départ une continuité avec

le système impérial, il n’y a pas de rupture.

La Chine est

une alliée des Etats-Unis depuis que les forces nationalistes

ont vaincu les communistes à la fin de la guerre civile, en

1949. La capitale chinoise est toujours Nankin, le Dalaï Lama

toujours à Lhassa, et Hong Kong toujours colonie britannique. La

Chine est répressive, certes, mais prospère car il n’y a eu ni

lutte des classes, ni purge de propriétaires fonciers,

ni collectivisation, ni campagne anti-droitiers, ni Grand Bond

en Avant, ni famine, ni Révolution culturelle.

| |

Chan Koonchung présentant son

livre |

|

Ce que Chan

Koonchung a voulu montrer, dans cette histoire uchronique, c’est

que, même si tout n’aurait pas été rose si les nationalistes

avaient été victorieux et pris le pouvoir, en particulier à

cause de leurs tendances dictatoriales et leur corruption

endémique, la Chine serait devenue prospère bien plus tôt sans

régime communiste ; sa thèse est que les trente années de régime

maoïste, avant les réformes de Deng Xiaoping, ont été une

dramatique perte de temps, d’énergies et de ressources, un

détour historique sans nécessité et d’un énorme coût humain.

Le roman est

une construction très subtile, qui repose sur un double niveau

narratif. Parmi les nombreux personnages réels repris par Chan

Koonchung, l’un des plus importants est Zhang Dongsun (ou Chang

Tung-sun

张东荪),

un philosophe démocrate qui a refusé de prendre parti pour les

communistes ou les nationalistes et est mort en prison à Pékin

en 1973. Dans le roman, il choisit de s’exiler à Hong Kong, où

la liberté relative qui règne dans la colonie britannique lui

permet d’écrire un livre intitulé « Toutes les fleurs vont se

faner quand je m’épanouirai : que se serait-il passé si les

Communistes avaient pris le pouvoir en Chine ». C’est donc le

monde réel qui devient la fiction opposée au monde uchronique

posé en monde réel.

| |

Zhang Dongsun (1886-1973) |

|

Parmi les

réussites de la Chine de 1979 imaginée par Chan Koonchung figure

… la littérature. Des écrivains comme

Zhang Ailing (张爱玲)

n’ont pas été poussés à l’exil et ont poursuivi leur œuvre.

Comme il n’y a pas eu de Révolution culturelle,

Lao

She (老舍)

ne s’est pas suicidé – ou disons : n’est pas mort dans des

circonstances inexpliquées - et il a continué à écrire. Il a

terminé son ouvrage « Sous la bannière rouge » (《正红旗下》),

en réalité laissé inachevé en 1966 ; il est devenu le premier

prix Nobel chinois, dans les années 1960 !

Après

l’élection récente à la présidence de Taiwan, qui marque l’un

des grands succès de cette démocratie, « The Second Year of

Jianfeng » fait réfléchir. Il est tentant de se laisser

convaincre.

2020 :

Pékin kilomètre zéro

En mai 2020,

alors que la vie reprend peu à peu après le pire du confinement,

dans le monde entier, on apprend la publication prochaine, début

juin, d’un nouveau roman de Chan Koonchung qui pourrait bien

être un volet supplémentaire de sa trilogie de Pékin, désormais

donc quadrilogie : « Pékin kilomètre zéro » (《北京零公里》).

Il s’agit du point symbolique d’où partent toutes les routes et

tous les trains, marqué sur le sol au centre de la capitale, qui

renforce donc le symbolisme de Pékin comme centre du pouvoir.

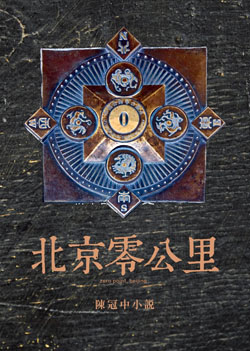

| |

Pékin kilomètre zéro

(Oxford University Press)

sur la couverture : la marque

du km zéro sur le sol de Pékin |

|

C’est de là

que le narrateur du roman raconte son histoire. Ce narrateur est

un jeune étudiant de 14 ans qui a été tué sur la place

Tian’anmen le 4 juin 1989. Son crâne a volé en éclat, et il

s’est retrouve dans l’au-delà, d’où il tente de reconstituer les

huit cents ans d’histoire de Pékin, pour essayer de comprendre.

Le roman est

en trois parties, présent, passé et histoire secrète, les deux

dernières venant en complément de la première. Le jeune

narrateur reconstitue l’histoire de la capitale, avec toutes les

injustices, cruautés et absurdités qui s’y sont déroulées au

cours de ces huit cents ans ; il tient comme un registre de tous

les disparus célèbres, morts pour avoir défendu une cause en

laquelle ils croyaient, ou exécutés pour avoir refusé de se

soumettre :

-

Li Dazhao

(李大钊),

cofondateur du Parti communiste en 1921, participant en 1924 à

l’établissement du Front uni entre les Nationalistes et les

Communistes, puis arrêté pendant l’Expédition du nord par le

seigneur de la guerre Zhang Zuolin (张作霖)

et exécuté par pendaison dans le district de Xicheng en

avril 1927;

-

le

réformateur Tan Sitong (谭嗣同),

l’un des « six gentilhommes de la réforme des Cent Jours » (戊戌六君子),

arrêté au Guildhall de Liuyang (浏阳会馆)

le 24 septembre 1898 après avoir refusé de fuir au Japon, et

décapité sans procès sur ordre de Cixi le 28 septembre à l’âge

de 33 ans, sur la place d’exécution de Caishikou (菜市口刑场),

à l’extérieur de la porte Xuanwu (宣武门)

;

- ou encore

Wen Tianxiang (文天祥),

dernier premier ministre des Song du sud, capturé et emprisonné

par Kubilai Khan pour finalement, au bout de trois ans de refus

de se rallier à la dynastie des Yuan, être décapité dans le

district de Dongcheng en 1283, à l’âge de 46 ans….

Tous ces morts

planent comme des ombres, ou des fantômes, sur l’histoire de

Pékin. Le jeune narrateur leur rend hommage tout en essayant de

comprendre où est la vérité historique, si cela a encore un

sens. Il passe ses jours et ses nuits à lire et dépiauter les

journaux, les manuels d’histoire, la littérature historique,

mais finalement se demande quel est le sens de telles recherches

puisque de toute façon il ne pourra pas communiquer ce qu’il

aura trouvé, à cause de la censure de plus en plus draconienne,

mais aussi tout simplement parce que plus personne ne

s’intéresse à l’histoire, plus personne ne veut savoir.

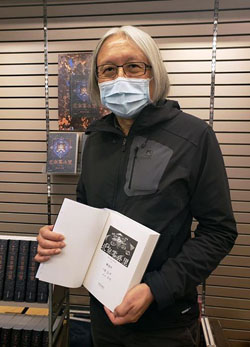

| |

Chan Koonchung présentant son livre |

|

Malgré tout,

Chan Koonchung rejoint le petit groupe d’auteurs chinois qui se

préoccupent de revenir à la source pour tenter de retrouver la

vérité historique, aussi élusive soit-elle. Il s’agit, dit-il,

de rétablir les faits pour sauver l’histoire de l’emprise de

l’idéologie. En ce sens, « Pékin kilomètre zéro » vient bien

compléter le roman précédent portant le sous-titre wūyǒushǐ

(乌有史 ),

histoire inexistante, dont qu’il s’agit, justement, de

reconstituer le récit alternatif.

Principales œuvres publiées

2020

Pékin

kilomètre zéro / Zero Point Beijing

《北京零公里》

2015

The Second Year of Jianfeng: An Alternative History of New China

《建豐二年:

新中國烏有史》/

《建丰二年:

新中国乌有史》

2013

Luoming《裸命》ou

“

The Unbearable Dreamworld of Champa the Driver”

2012 Hong Kong et le concept chinois de Royaume céleste《中国天朝主义与香港》

2009 Les

Années

fastes / The Fat Years《盛世:中国2013年》

2010 Il ne s’est rien passé

《什么都没有发生》

2008 Neuf chapitres sur la ville《城市九章》

2007 Et après : annales de culture locale《事后:本土文化志》

2005 Moi, Hongkongais d’aujourd’hui : succès et fiascos《我这一代香港人:

成就与失误》

2004 La trilogie de Hong Kong《香港三部曲》

2003 Liao Weitang, Yan Jun, la bohême chinoise《廖伟棠、颜峻.

波希米亚中国》

2001 Hong Kong, expérience inachevée《香港未完成的实验》

2000 Notes d’une ville métisse《半唐番城市笔记》

1996 L’histoire du président《总统的故事》

1986 Un rêve de crème solaire《太阳膏的梦》

(publié

sur internet, sur le site booyee

博益)

Traduction en français

Les Années

fastes (《盛世》),

traduit du chinois par Denis Bénéjam, éditions Grasset, janvier

2012, 415p.

Traductions en anglais

The

Fat Years (《盛世》),

traduit du chinois par Michael S. Duke, préface de Julia Lovell,

Doubleday Books, juillet 2011, 320 p.

The Unbearable

Dreamworld of Champa the Driver (《裸命》),

traduit du chinois

par Nicky Harman, Doubleday, mai 2014, 192 p.

Note

sur le titre :

Le titre est difficile à traduire, mais mérite une

tentative d’explication ; en deux caractères, il

synthétise de façon subliminale le message du roman par

les significations qu’il suggère.

-

裸

luǒ

signifie nu, mais a pris depuis quelques années

un sens dérivé suggérant la corruption, comme

dans

luǒ guān

裸官

qui désigne les fonctionnaires qui transfèrent leur

argent à l’étranger et y envoient femmes et enfants,

restant donc nus dans la capitale.

- Quant au second caractère

命

mìng,

il désigne la vie, et les deux caractères

裸命

luǒ

mìng

sont

homophones de l’expression cantonaise

攞命,

elle-même synonyme de

要命

yào

mìng,

qui

signifie littéralement ‘qui en veut à la vie’, donc

dangereux.

Le

titre pourrait donc être traduit : Nu et vulnérable (à

Pékin).

Merci

à Bruce Humes pour cette explication. Son analyse du

roman est d’ailleurs tout aussi

intéressante :

http://bruce-humes.com/archives/558

Le

terme utilisé par Chan Koonchung est

wūyǒushǐ

乌有史 :

l’histoire non-existante, qui n’a jamais existé. Ce

n’est cependant pas un pur fruit de l’imagination car

cette reconstruction de l’histoire repose sur un modèle

réel.

|

|