|

|

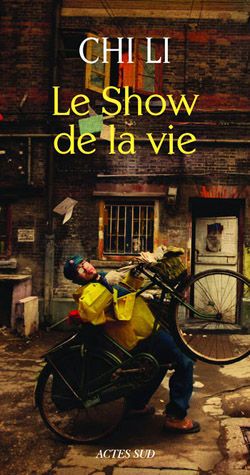

A lire : « Le show de

la vie », traduction d’un roman de Chi Li

par Brigitte Duzan, 11 janvier 2011

|

« Le show de

la vie » (《生活秀》),

paru le 5 janvier dernier, est le neuvième titre (1) de

Chi Li (池莉)

traduit en français, par les éditions Actes Sud, dans leur collection

« Lettres chinoises » dirigée par

Isabelle Rabut.

Depuis que Chi

Li a commencé à publier des nouvelles, en 1982, elle a

en effet écrit, dans un style simple et réaliste, un

nombre considérable de nouvelles et romans qui, en

formant comme un kaléidoscope de portraits

essentiellement féminins, dessinent une image au ras du

sol de la vie quotidienne des citadins ordinaires dans

la Chine d’après Mao.

Wuhan comme

si vous y étiez

Comme la

plupart de ses autres livres, « Le show de la vie » (《生活秀》)

se passe à Wuhan, la grande métropole du Hubei

représentative des grandes conurbations de

l’intérieur de

la Chine, où Chi Li a grandi et vit encore, et qui

constitue la toile de fond et l’âme de ses récits.

|

|

Le show de la vie |

Pour être plus

précis, l’histoire se passe dans une vieille rue de Wuhan devenue

célèbre depuis la parution du livre, en 2000 : la rue Jiqing (吉庆街),

artère typique de petits restaurants en plein air qui s’animent

la nuit. Le personnage central du roman est une femme, Lai

Shuangyang (来双扬),

qui tient, justement, l’un de ces petits restaurants ; le sien

est spécialisé dans les cous de canards, et elle lui a donné le

nom de son plus jeune frère : le restaurant de Jiujiu (久久饭店).

(2)

La Chine du miracle

économique vue au ras du sol

Lai Shuangyang est

typique de l’univers de Chi Li, c’est-à-dire des classes

populaires des grandes villes chinoises : une femme du peuple,

donc, qui a commencé à travailler à quinze ans pour nourrir ses

deux frères et sa plus jeune sœur lorsque son père a abandonné

sa mère pour aller vivre avec une autre femme, chose courante.

Mais Shuangyang avait le sens des affaires, elle a été la

première, dans la rue, à ouvrir une petit échoppe, juste au

moment où Deng Xiaoping lançait la politique d’ouverture, et

encourageait les Chinois à monter leurs propres affaires et à

s’enrichir. Son destin avait rendez-vous avec celui de la Chine.

|

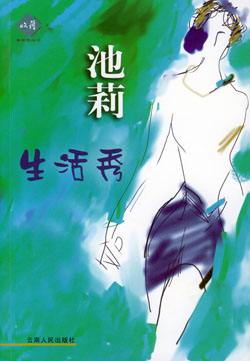

Edition chinoise 2002 |

|

Elle a réussi,

Shuangyang, elle est devenue une célébrité dans la rue,

et grande gueule comme il se doit dans ces

circonstances. Elle n’est pourtant pas au bout de ses

peines, que Chi Li semble multiplier à plaisir : son

petit frère Jiujiu, drogué, est dans un centre de

désintoxication, sa plus jeune sœur, pigiste à la

télévision, œuvre à la fermeture des gargotes du

quartier pour en éliminer les nuisances sonores, son

frère est marié avec une prétentieuse au chômage qui ne

rêve que de faire fortune en bourse, et lui laisse leur

fils chaque fois qu’elle a à faire ; quant à la maison

familiale, qui a été au fil du temps, pièce après pièce,

‘affectée’ à des étrangers, elle est difficile à

récupérer.

Sous la plume

de Chi Li, cependant, l’accumulation des soucis de

Shuangyang paraît on ne peut plus normale, éclipsant ses

problèmes affectifs, et devient même une image parfaite

du type de problèmes que rencontre le |

citadin moyen dans la

Chine du miracle économique. Les solutions, cependant, n’ont

rien de miraculeux : la simple perpétuation des traditions

d’antan. Pour rabaisser la morgue de sa belle-sœur, rien de tel

que de la prendre à partie sur la place publique, et, pour

récupérer la maison familiale, la voie idéale est de marier une

de ses jeunes employées au fils un tantinet anormal du chef de

section du Bureau du Logement – tout le monde y gagne, y compris

la jeune fille qui n’avait guère d’autre possibilité de sortir

de sa condition paysanne.

Toute la Chine moderne

est là, la Chine profonde, celle qui avance à grands pas dans

les statistiques, mais à tout petits pas dans les mentalités.

Adaptations

Le roman a connu un

immense succès en Chine, comme tous les livres de Chi Li. Il en

existe une version beaucoup plus longue, en cinquante et un

chapitres, avec une foison de personnages supplémentaires, qui a

servi de base au scénario d’un feuilleton télévisé en vingt cinq

épisodes, diffusé fin 2001. Chi Li a également vendu les droits

d’adaptation pour en faire une pièce de théâtre, et même un

opéra.

Il existe par ailleurs

une remarquable adaptation cinématographique : le film éponyme

est fidèle à la trame du roman et à son atmosphère tout en

dégageant une subtile différence. L’analyse comparée du roman et

du film permet de faire ressortir les qualités réciproques des

deux œuvres.

Lire en complément :

« Le show de la vie » (《生活秀》) :

roman de Chi Li (池莉) et film de Huo Jianqi (霍建起)

Notes :

(1) Il s’agit en fait

non vraiment d’un roman, mais d’une nouvelle ‘de taille moyenne’

(中篇小说).

(2) Le traducteur,

Hervé Denès, s’est trouvé devant un redoutable problème

d’homophonie dans la transcription des prénoms : le frère aîné

de Shuangyang et sa sœur cadette s’appellent tous les deux

Shuangyuan en pinyin non accentué qui est la transcription

habituelle ; la différences est dans les tons : shuāngyuán

双元

pour l’un,

shuāngyuàn

双瑗

pour l’autre.

Hervé Denès a donc opté pour la traduction des noms, en essayant

de coller à la signification des caractères tout en conservant

une logique de prénoms, voire en jouant sur les assonances,

comme dans le cas de Jiujiu, traduit Eternité, et contracté en

Tété…

|

|