|

|

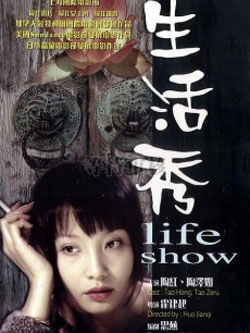

« Le show de la vie »

(《生活秀》) :

roman de Chi Li (池莉)

et film de Huo Jianqi (霍建起)

par Brigitte Duzan, 14 janvier

2011

|

Initialement

publié en 2000 dans la revue pékinoise « Octobre » (《十月》),

et récemment paru en traduction française sous le titre

« Le show de la vie »,

ce court roman de

Chi Li (池莉)

dresse de manière très réaliste le

portrait d’une femme du peuple qui, pour survivre, elle

et ses frères et sœur, a monté un petit restaurant à

Wuhan dans la Chine de l’ouverture, au moment des

réformes de Deng Xiaoping.

C’est un merveilleux portrait, sans sentimentalisme

superflu ni romantisme à l’eau de rose : à travers cette

femme, sa famille et son entourage, Chi Li nous dresse

un tableau du petit peuple des grandes villes chinoises,

avec ses multiples problèmes, essentiellement pratiques,

l’affectif étant refoulé autant que faire se peut,

n’apportant que soucis supplémentaires pour une joie

fugace. |

|

Chi Li |

Le

film éponyme de Huo Jianqi (霍建起),

sorti en 2002,

est fidèle à la trame générale du

récit de Chi Li, mais avec quelques différences qui modifient le

caractère du personnage principal et, du coup, l’atmosphère de

l’œuvre. Il répond à une logique différente : cinématographique,

soutenue par le jeu des acteurs et magnifiée par l’image.

I. Le récit de Chi Li

Divisé en neuf parties, le récit commence abruptement quand Lai

Shuangyang (来双扬)

est réveillée brusquement de son sommeil à une heure de

l’après-midi…

Portrait de Shuangyang, aussi vivant qu’emblématique

En

quelques lignes, Chi Li nous dépeint une femme qui dort

normalement jusqu’à quinze

heures parce qu’elle travaille la nuit, et dont le caractère

n’est pas particulièrement amène envers les intrus qui ne

respecteraient pas ses horaires.

La

suite du chapitre présente les intrus en question : son frère

aîné Lai Shuangyuan (来双元)accompagné de son fils de dix ans, Jin Duo’er (金多尔).

Ils viennent se réfugier chez elle

|

le roman |

|

parce qu’il n’y

a personne chez eux : Xiao Jin (小金), l’épouse au chômage du premier et mère du second, a

décidé de boursicoter au lieu de chercher un autre job –

satire légère des mœurs du temps - et s’en est allée

suivre des cours à Changsha. Mais, autant son frère

insupporte Shuangyang,

autant l’enfant lui tire des larmes et finit par se

blottir dans ses bras.

L’enfant est en

fait le seul élément affectif dans la vie de

Shuangyang : elle a commencé à travailler à quinze ans

pour subvenir aux besoins de la maisonnée après le

départ du père, parti vivre avec une autre femme. Elle a

nourri

Duo’er bébé

après la mort prématurée de son propre bébé (brève

allusion à un mariage tout aussi bref), et le considèrecomme

son enfant. Un enfant intelligent et éveillé, aimant la

lecture. Un enfant promis à un bel avenir. Le seul dans

la famille.

|

Il est ce qu’aurait pu

être le jeune frère de Shuangyang : Lai Shuangjiu (来双久)

dit Jiujiu (久久),

beau garçon mais drogué, en cure de désintoxication dans un

centre spécialisé. Si Shuangyang travaille maintenant

d’arrache-pied dans son petit restaurant qui porte justement le

nom de son frère, le bar de Jiujiu (久久酒店),

c’est pour payer des études à l’un, une cure récurrente de

désintoxication à l’autre, sans y croire vraiment car c’est déjà

la troisième fois que Jiujiu rechute.

La fratrie est ainsi

dessinée en un double duo de caractères opposés comme le yin et

le yang, qui se répondent en assurant, par leur interaction, la

vie du récit : à Jiujiu et Jin Duo’er, personnages lumineux qui

apportent à Shuangyang le peu de chaleur humaine qu’elle connaît

dans la vie, elle oppose son frère aîné et sa sœur cadette, l’un

veule et profiteur, l’autre ambitieuse et prétentieuse, qui,

parce qu’elle a réussi à trouver une pige de documentariste à la

télévision, se donne des airs de pasionaria écolo, œuvre pour la

destruction des restaurants du quartier, source de nuisances

sonores, et vient régulièrement faire la leçon à sa sœur pour

l’inciter à changer de vie.

Enfin, dernier élément

de l’univers familier de Shuangyang : Jiu Mei, ou neuvième sœur

(九妹),

une petite campagnarde qui sert au restaurant, « vilain petit

canard en passe de se transformer en cygne blanc » au contact de

la ville (丑小鸭快要变成白天鹅了),

et s’est entichée de Jiujiu sans avoir aucun espoir de

l’épouser, non tant à cause de ses problèmes de drogue, mais

parce que l’autre, avec son joli minois, a toutes les femmes à

ses pieds.

Shuangyang est ainsi

campée, dès cette première partie introductive, comme une mère à

la Gorki, un recours providentiel pour la famille, une femme

forte et dure parce que la vie est ainsi, une femme malgré tout

élégante et à la mode, mais avec une méfiance viscérale de

l’amour, parce que « l’amour, vraiment, est un truc qui fait

perdre la tête aux femmes, comme le pouvoir fait perdre la tête

aux hommes » (爱这个东西,真是令女人智昏,正如权力令男人智昏一样) ;

et pourtant, cette terreur aux réparties cinglantes, atout

majeur dans son commerce, garde quand même, au fond du cœur, un

zeste de tendresse latente, qui perce de temps à autre sous la

brutalité des faits et gestes de la vie quotidienne et

qu’utilise son frère aîné de façon éhontée :

人人都说来双扬厉害。来双扬不就是那张嘴巴厉害吗?来双元太了解小妹妹来双扬了,典型的刀子嘴,豆腐心

(dāozizuǐ,

dòufuxīn)。只要赖着,顶过她那一阵子尖酸刻薄(jiānsuānkèbó),也就成了。

自己的亲妹妹,又不是外人,让她刻薄一下无所谓,只要有利可图

(yǒulìkětú)。

Tout le monde disait

que Lai Shuangyang était terrible. Mais, ce qu’elle avait de

terrible,

n’était-ce pas tout

simplement qu’elle était une grande gueule ? Lai Shuangyuan

connaissait bien sa petite sœur, c’était le type même de ce

qu’on appelle langue de vipère, mais cœur

d’or. Il suffisait

de la harceler un peu et de laisser passer ses premières

réactions acrimonieuses, et le tour était joué.

De toute façon,

c’était sa petite sœur, pas quelqu’un d’étranger, si l’on savait

la prendre, avec ses accès d’humeur, on avait tout à y gagner.

Superbe portrait d’une

femme du peuple dans toute sa subtile complexité, à la fois

moderne et, malgré elle, pétrie de tradition, réaliste et la

tête sur les épaules : portrait écrit dans une langue imagée et

vivante, celle même que l’on imagine être celle du personnage,

et des gens autour d’elle.

La rue Jiqing et

Zhuo Xiongzhou

Ce sont les deux autres

personnages clés du récit, la rue d’abord.

1. La rue Jiqing

(吉庆街ou

« rue du Bon Augure » dans la traduction d’Hervé Denès) est une

célébrité en soi, un personnage coloré et fantasque à part

entière ; son histoire se confond dans le récit avec celle de la

famille Lai :

现在的吉庆街,一街全做大排档

(dàpáidàng)

小生意。除了每夜努力挣一把油腻腻的钞票之外,免不了喜欢议论吉庆街的家长里短

(jiāchánglǐduǎn)、典故传说(diǎngù

chuánshuō)。对于那些蛰伏 (zhéfú)

在繁华闹市皱褶 (zhòuzhě)

里的小街,家长里短、典故传说就是它们的历史,居民们的口口相传就是它们的博物馆。

在吉庆街的口头博物馆里,来家的故事是最古老的故事之一。

La rue Jiqing était

à présent entièrement occupée par les petits étals du marché de

nuit. A part récolter chaque nuit des poignées de billets

graisseux, on n’avait guère d’autre plaisir, dans la rue, que de

discuter des petits problèmes de la vie et colporter des

rumeurs. Cette petite rue repliée dans un recoin d’une zone

urbaine animée et prospère, si commérages et rumeurs

constituaient son histoire, les récits que se transmettaient les

habitants de bouche à oreille formaient son musée.

Et dans ce musée

oral de la rue Jiqing, l’histoire de la famille Lai était l’une

des plus anciennes.

|

C’est une rue

dont l’expansion remonte à la fin de la dynastie des

Qing, et point seulement à la bien plus récente période

d’ouverture initiée par Deng Xiaoping au début des

années 1980. C’est à cette première époque faste que Chi

Li fait remonter la fortune de la famille Lai, et la

maison de six pièces achetée là par le grand-père de

Shuangyang, qui avait commencé comme serveur avant de

devenir patron d’un salon de

thé, préfigurant la carrière de Shuangyang elle-même, à

l’instar de la majorité des habitants de la rue.

Celle-ci,

cependant, a connu un déclin progressif pour finir par

vivre dans le souvenir de sa gloire passée. Le père de

Shuangyang lui-même s’est un jour retrouvé au chômage,

et a fui la charge domestique que représentaient ses

enfants en allant habiter avec une autre femme ;

|

|

Rue Jiqing |

Shuangyang

sortit un jour sur le trottoir le réchaud de la maison et se mit

à vendre du caillé de

soja dans la rue pour nourrir la famille. L’initiative fit du

bruit dans le landerneau local, à un moment où le commerce privé

n’existait pas encore. Mais elle avait en fait devancé la

politique d’ouverture, et lui servit de porte flambeau dans la

rue. Elle devint prospère et célèbre, son destin lié à celui de

la rue (1), et sa petite histoire personnelle symbolique de la

grande.

2. Quant à Zhuo

Xiongzhou (卓雄洲),

« un bel homme distingué qui avait réussi » (一位体面的成功男士),

il venait tous les soirs, depuis deux ans, lui acheter ses cous

de canards, et restait jusqu’à la fermeture à siroter une bière

en lui lançant des regards appuyés, mais sans jamais lui parler.

Il était arrivé un soir

en payant cinquante yuans pour se faire jouer dix fois de suite

un morceau militaire qu’il aimait par la

fanfare de la rue, puis avait invité les musiciens à boire de la

bière en chantant à tue tête, semant un vent de folie dans la

rue. Après avoir passé le plus clair de son existence dans une

caserne, il était maintenant à la tête d’une entreprise

florissante, dans un immeuble de luxe ; payer les musiciens pour

brailler en chœur était pour lui une manière de se défouler. Il

était tombé amoureux de Shuangyang au premier regard et lui

acheta son stock de cous de canard.

Quant à Shuangyang,

nous dit Chi Li avec un humour malicieux qui désamorce toute

tentation de romantisme, elle ne pouvait pas être conquise

d’emblée, sur un regard, mais la lune brillait ce soir-là sur la

rue Jiqing :

就是这个时刻,来双扬看见了那轮满月。那满月的光芒明净温和,纯真得与婴儿的眸子一模一样,刚出生的来金多尔是这样的眼睛,幼年的久久也曾经拥有这样的眼睛。来双扬从来没有在吉庆街看见过这轮月亮…。

这月亮似乎是为了来双扬的目光有所寄托,才特意出现的。这是恋爱情绪支配下的感动,来双扬的心里莫名其妙地翻涌着一种温暖与诗意。尽管来双扬不可能被卓雄洲一眼就打倒,可她不能不被月亮感动。来双扬毕竟是女人。被人爱慕是女人永远的窃喜,以及所有诗意的源泉。

… à ce moment-là

[alors qu’elle essayait de se soustraire au regard de Zhuo

Xiongzhou], Lai Shuangyang aperçut le disque de la pleine lune,

d’un éclat et d’une douceur où se reflétait la même innocence

que celle des yeux d’un bébé, celle des yeux de Duo’er à sa

naissance, celle qui se lisait aussi dans les yeux de Jiujiu

enfant. Shuangyang n’avait jamais vu un tel clair de lune sur la

rue Jiqing…

Ce clair de lune

semblait être là pour elle, pour qu’elle pût y poser son regard.

Gagnée par

l’émotion née d’un

sentiment amoureux, elle sentit déferler dans son cœur une sorte

de douce poésie. Bien qu’elle ne pût être conquise par un seul

et unique regard de Zhuo Xiongzhou, elle ne pouvait cependant

résister au clair de lune. Après tout, elle était femme, et le

sentiment

d’être aimée a toujours été pour une femme une éternelle source

de bonheur et de poésie.

C’est ce petit morceau

plein d’humour, typique de Chi Li, qui amorce l’ébauche

d’intrigue qui s’ensuit, sans éclats, dans la plus parfaite

logique du personnage, et amène sans rupture au dénouement de la

nouvelle, parallèlement à celui des histoires conjointes qui

sont l’autre face du quotidien de Shuangyang.

Un roman

réaliste, non événementiel

La seule histoire qui

se dénoue, dans le roman, c’est le problème de la maison,

transférée à d’autres, pièce par pièce, à diverses périodes, et

que Shuangyang s’est mis en tête de récupérer. Elle se

réconcilie pour cela avec son père et sa belle-mère, et marie la

jeune Jiumei avec le fils - anormal - du chef de section du

Bureau local du logement : une solution dans la plus pure

tradition chinoise, qui nous vaut des développements savoureux,

dans laquelle tout le monde est gagnant, et au bout de laquelle

elle obtient les papiers en règle qui lui permettent de rentrer

en possession de la maison familiale.

Autant Shuangyang est

efficace dans la vie pratique, cependant, autant elle est en

retrait dans la vie affective, bridée dans ses sentiments par

son sens très concret, très pragmatique, de la réalité. Là

encore Chi Li nous la décrit avec beaucoup d’humour, emportée

dans une histoire qui la dépasse un peu:

来双扬有一个理想,很简单,那就是:她的全部生活就只是卖鸭颈。…

可是,来双扬的理想几乎没有实现的可能性。

生活不可能只是单纯地卖鸭颈。买鸭颈只是吉庆街的一种表面生活,吉庆街还有它纵横交错的内在生活。

Lai Shuangyang avait

un idéal tout simple : passer sa vie entière à simplement vendre

des cous de canard…

Mais son idéal avait

peu de chance de pouvoir se réaliser.

La vie ne peut pas

se résumer à vendre des cous de canard. Ce n’était que l’aspect

superficiel de la vie rue Jiqing ; il y avait aussi un côté

intime, beaucoup plus compliqué.

L’un des côtés intimes

de la vie de la rue concerne Zhuo Xiongzhou, et cet aspect-là

dépasse forcément la vente des cous de canard. Après avoir réglé

de main de maître le problème de la maison et celui des

relations avec sa belle-sœur, il reste à Shuangyang à régler

celui-là, parce qu’elle sent naître en elle un sentiment qui

commence à l’obséder un peu trop ; on est loin d’une idylle

romantique :

这样下去,来双扬在吉庆街的夜市上就坐不稳了。

恋爱的女人,一定是坐立不安的。一个魂不守舍

(húnbùshǒushè)

坐立不安的女人,怎么全心全意做生意、守摊子?可是来双扬必须卖鸭颈。她不卖鸭颈她靠什么生活?

来双扬主意一定,就要把她和卓雄洲之间的那个结局寻找出来。她是一个想到就做的女人。

Si cela continuait

ainsi, sur le marché de nuit de la rue Jiqing, Lai Shuangyang

n’aurait plus

l’esprit en paix.

Une femme amoureuse

est forcément soucieuse. Comment une femme qui a perdu la tête

pourrait-elle se consacrer corps et âme à son commerce ? Or

Shuangyang avait besoin de vendre ses cous de canard, autrement

comment vivrait-elle ?

Une fois sa décision

prise, elle chercha une issue à sa relation avec Zhuo Xiongzhou.

Elle

n’était pas du genre

à y aller par quatre chemins.

Elle lui donne rendez-vous dans une résidence de vacances près de Wuhan.

Mais là, Zhuo Xiongzhou commence par lui faire un long discours

sur la vision qu’il a d’elle, totalement idéalisée. Du coup

Shuangyang retombe tout de suite sur terre, se rendant compte

immédiatement qu’elle n’est pas la femme qu’il lui décrit, et

qu’il n’est donc pas l’homme qu’il lui faut.

Chi Li nous livre là une brillante description du retournement de son

personnage, tout à fait en ligne avec son caractère pragmatique.

C’est un sommet du genre : comme de toute façon, elle est là,

Shuangyang décide d’en profiter jusqu’au bout, le plaisir ne se

refuse pas ; mais la nuit d’amour se révèle très décevante, et,

au matin, elle repart sans broncher en taxi après avoir laissé

Zhuo Xiongzhou payer l’addition.

Le problème est réglé, et la vie peut continuer, identique, ou presque…

来双扬的风韵似乎又被增添了几笔,这几笔是冷色,含着略略的凄清。

不过来双扬的生意,一直都不错。

Le charme de Lai

Shuangyang semblait s’être enrichi de quelques coups de

pinceaux, des coups de pinceaux d’une couleur froide, empreints

d’une légère mélancolie.

Mais ses

affaires continuaient à marcher très bien.

Chi Li nous livre là un récit d’une parfaite logique littéraire, fondée

sur le choix du plus grand réalisme dans le traitement de ses

personnages, et en particulier de son personnage principal, au

détriment du développement de ce qui pourrait être une intrigue

amoureuse populaire. Son récit brille par le non événement : la

vie suit son cours, au jour le jour, sans à coups, rythmée par

les problèmes pratiques.

Il s’agit évidemment là d’une option littéraire, soutenue par la magie

de la langue, mais difficile à transcrire telle quelle en

langage cinématographique.

II. Le film de Huo

Jianqi

|

Huo Jianqi (霍建起)

(2) et sa scénariste Si Wu (思芜)

sont

restés fidèles au récit de Chi Li, dans ses grandes

lignes, contrairement au feuilleton télévisé adapté par

Zhang Xin (张欣)

qui est allée jusqu’à rajouter des personnages et

quelques péripéties pour meubler les 25 épisodes.

Les différences entre le roman et le film méritent d’être analysées car

elles sont significatives du passage d’un langage à un

autre, et en assurent la réussite.

Les particularités du scénario

Le film commence sur une brève séquence introductive |

|

Huo Jianqi |

qui présente la rue

Jiqing, avant de continuer sur la séquence du réveil de

Shuangyang, comme au début du livre. Cela permet de situer le

récit, de lui donner un cadre, ce qui est important au cinéma.

|

Si Wu |

|

Que ce cadre soit une fausse rue Jiqing, puisque le film a été tourné à

Chongqing et non à Wuhan, comme les critiques n’ont

cessé de le souligner, est sans importance : au

contraire, la rue du film est presque plus vraie que la

réalité, surtout quand elle est filmée du haut de

l’immeuble où vit Shuangyang, et qu’elle apparaît comme

un fragile ruban de lumière et de vie au milieu des

immeubles anonymes qui ont fini par l’enserrer et

menacent de l’étouffer. Cela correspond tout à fait à la

description de Chi Li : une petite rue repliée dans un

recoin d’une zone urbaine, animée et prospère (蛰伏在繁华闹市皱褶里的小街).

Mais Huo Jianqi en fait une rue anonyme, une rue de petits restaurants

comme il y en a tant en Chine, donc |

plus symbolique, et

d’où ont disparu les chanteurs et musiciens qui l’animent dans

le roman ; la vision du cinéaste est concentrée sur Shuangyang

et son entourage, sans se laisser distraire par

l’anecdotique de la

rue (3).

|

Les personnages sont également très proches de ceux du livre, avec des

nuances. Dans le livre, Shuangyang fait passer de la

drogue à son frère, camouflée dans des bananes, parce

qu’il ne supporte pas son traitement de désintoxication

; dans le film, elle lui passe seulement une cigarette

lors d’une de ses visites, et, à la fin, il sort

apparemment guéri. En ce sens, le livre est fidèle à la

ligne parfaitement réaliste de Chi Li, tandis que Huo

Jianqi opte pour une vision plus douce, plus chaude.

Il en est de même du personnage de Zhuo Xiongzhou qui, dans le roman,

débarque dans la rue en fanfare, en braillant et se

soûlant. Dans le film, il est réduit à un personnage

iconique, et, pendant les trois premiers quarts, à un

regard langoureux posé sur Shuangyang, et à une main

tendue pour allumer sa cigarette quand elle

|

|

Affiche du film |

en a besoin. Huo Jianqi a

rajouté une sortie nocturne, mais qui ne mène à rien ; il s’agit

juste d’une séquence utile pour rompre la monotonie des échanges

de regards, soir après soir.

|

Lai Shuangyang chez elle |

|

La plus grande différence est dans le caractère de Shuangyang, et c’est

cela qui donne au film la chaleur humaine qui en émane,

sans déborder sur un excès mélodramatique. Il est en

effet difficile de faire un film totalement non

événementiel. Le livre présente bien quelques scènes qui

offrent un semblant d’intrigue et sont reprises dans le

film : elles tournent autour du problème de la maison,

en liaison avec le père de Shuangyang, et débouchent sur

le mariage de Jiumei, rebaptisée Amei dans le film, avec

le fils du chef de section du Bureau du logement.

Mais tout ce qui touche à Shuangyang est traité par Chi Li avec un

réalisme froid qui désamorce tout développement

dramatique : ses calculs pour récupérer sa maison tout

comme ses relations avec Zhuo |

Xiongzhou, culminant

dans le non événement de leur nuit d’amour. Huo Jianqi a choisi

une autre optique : dans le film, Shuangyang se laisse aller à

un moment de faiblesse qui est aussi un moment

d’illusion, pour se

retrouver terriblement déçue, avec le sentiment d’avoir été

trompée, ce qui débouche sur une scène dramatique sous une pluie

battante où elle crie son désarroi et sa colère, qui est d’abord

dirigée contre elle-même.

|

C’est une scène peut-être un peu trop poussée, un peu trop longue, mais

qui a pour effet de désamorcer la tension entre les deux

personnages et permet d’amener le dénouement, conduisant

à la superbe scène finale : un gros plan sur le visage

de Shuangyang passant des larmes à un sourire apaisé,

tout en gardant un fond de mélancolie, comme dans la

description finale du livre, ouverte sur un avenir a

priori inchangé.

Un formidable duo d’acteurs, ou plutôt trio…

Si le scénario répond donc à une logique légèrement différente de celle

du livre, moins froidement réaliste, plus chaleureuse,

cette chaleur humaine est transmise par les acteurs, qui

sont tous excellents, à commencer par l’enfant, tiraillé entre l’amour pour sa tante et mère nourricière et

celui pour ses parents, ou Pan Yueming (潘粤明)

dans le

rôle du drogué Jiujiu, torturé mais sympathique.

|

|

Pan Yueming |

Mais il faut surtout souligner le magnifique duo d’acteurs

interprétant les deux rôles principaux : Tao Zeru (陶泽如)

dans le rôle de Zhuo Xiongzhou et Tao Hong (陶红)

dans celui de

Shuangyang.

|

One and Eight |

|

Le premier est un grand acteur dont la carrière remonte à « One and

Eight » (《一个和八个》),

le grand classique de 1983 tourné au Guangxi Film studio

et réalisé par Zhang Junzhao (张军钊),

avec Zhang Yimou derrière la caméra : l’un des premiers

films de la ‘cinquième génération’. Dans « Show of

Life », le visage buriné, il a le regard éperdu dans sa

contemplation, soir après soir, du visage de Shuangyuan,

et se transforme, lors de la séquence de leur rencontre

amoureuse, en un homme |

d’affaires élégant,

pendu à son téléphone, et finalement peu soucieux de Shuangyang

une fois sa passion éphémère assouvie, un pauvre type comme les

autres dans l’univers de Chi Li.

|

La palme

revient cependant à Tao Hong. Elle a d’ailleurs

reçu le prix

d'interprétation féminine pour son rôle dans « Show of

Life » au festival international du film de Shanghai, en

2002, tandis que le film lui-même était couronné du

Grand Prix. Elle déploie toute la finesse nécessaire

dans ce rôle ingrat, car très souvent figé dans des

attitudes immobiles, vaguement contemplatives : son

regard, alors, reflète toute la profondeur du

personnage, ses incertitudes voire son ennui, tout

|

|

Lai Shuangyang et Zhuo Xiongzhou |

simplement, quand la nuit se

prolonge et qu’il faut tenir jusqu’au dernier client.

Le

film tient en fait en grande partie à son interprétation, qui

rend crédible et sympathique le personnage de cette femme toute

entière tournée vers les tâches pratiques du quotidien, mais

capable de générosité et d’une certaine élégance, tout en

restant maladroite dans le domaine des sentiments. Dans ce rôle

de madone des faubourgs, elle rappelle son autre rôle, de madone

des mines, dans un film plus récent, de 2009 :

« Le parfum du riz »

(《米香》)

de

Bai Haibin (白海滨).

Il s’agit d’un rôle de composition dans l’un et l’autre cas, qui

semble taillé sur mesure pour elle, pour lui offrir le plus

large éventail expressif, comme dans la merveilleuse séquence

finale de « Show of Life », où l’on voit son visage irradier in

fine un sourire pacifié après avoir évacué ses larmes.

|

Lai Shuangyang et Zhuo Xiongzhou

lors de leur dernière rencontre |

|

Mais il existe un autre acteur important dans le film : la pluie,

une pluie omniprésente, presque immanente, qui dégouline

des branches des arbres, ruisselle sur les pavés et les

illumine dans la nuit, présente même quand elle a

momentanément cessé. Diluvienne comme un châtiment

divin, elle est le troisième acteur dans la séquence de

la rencontre amoureuse entre Shuangyang et Zhuo

Xiongzhou, celui qui enlève dès l’abord toute nuance

romantique à ce rendez-vous et donne un caractère de

tempête cathartique à l’explosion de colère de

Shuangyang.

C’est la pluie qui transpose en langage cinématographique le réalisme

littéraire du roman. Il pleut sur la rue Jiqing du film

parce qu’il pleut les trois quarts de l’année à Wuhan,

avec parfois des trombes d’eau de juin à août. Elle

accompagne la vie quotidienne, et apporte à la rencontre

amoureuse un élément |

paroxystique. L’épisode passé, le nuage s’éloigne, comme

s’éloignent les larmes sur le visage de Tao Hong dans la

séquence finale. Mais sa marque reste sur les pavés mouillés

comme le souvenir de sa nuit ratée affleure dans le regard un

rien mélancolique de Shuangyang.

|

On n’a jamais filmé la pluie ainsi. Ce qui nous amène à ce qui fait

toute l’incroyable beauté du film, sans qu’on puisse

bien dire si elle est au service du scénario ou si le

scénario est là pour la servir : la photo, signée Sun

Ming (孙明).

Une splendeur visuelle et une délicate fresque musicale

La caméra s’attarde sur les visages, en gros plan, et ce sont des

regards chargés de sens. Mais surtout, elle

s’attache aux détails, eux aussi chargés de sens : les cous de canard

qui se font couper, sauter, épicer, dans une symphonie

de couleurs et de vapeurs, un jouet |

|

Sun Ming |

oublié, qui couine

brusquement quand on s’assoit dessus et ravive le souvenir, un

briquet qui ne

s’allume pas, et une

main qui, alors, offre du feu, peut être celle de Zhuo

Xiongzhou, mais peut être une autre aussi bien, parce que la vie

continue et que finalement, si les hommes changent, comme le

temps, cela n’a pas tellement d’importance, les gestes restent

les mêmes, immuablement.

Sun Ming nous montre la rue Jiqing comme un quasi mirage, vue de la

terrasse de Shuangyang, mince bande de couleur enserrée au

milieu d’immeubles gris et ternes. La pluie est là pour

brouiller la perspective, faire briller le pavé de la rue au

milieu de la grisaille urbaine, pluie persistante qui se fait

déluge au moment crucial du film.

Et ce déluge fait écran, empêche le film de devenir banal, joue sur les

vitres en diluant le reflet de ce qui se passe derrière, comme

dans cette fabuleuse et illusoire image des deux amants emportés

par leur brusque passion, prise de l’extérieur, à travers la

fenêtre balayée par la pluie diluvienne, dans des halos de

teintes moirées…

La musique de Wang Xiaofeng (王晓峰)

souligne tout

doucement ces somptueuses images, on dirait qu’elle nous

parvient par bribes à travers le brouillard.

Huo Jianqi nous donne ainsi une formidable leçon de cinéma : l’histoire

de Chi Li est bien là, en filigrane, mais elle passe au second

plan, les différences s’estompent, derrière des acteurs mis en

valeur, à un battement de cils près, par un objectif qui filme

la réalité en la magnifiant, cette réalité que Chi Li avait pris

soin, elle, de décrire froidement, en lui collant au plus près.

Notes

(1) Le chapitre trois

du roman est une ode à la rue, et en particulier à ses musiciens

populaires et chanteurs anonymes, avec des références

d’anthologie à des chants connus, ballades et chansons

d’amour, mais aussi

extraits d’opéras révolutionnaires.

(2)

Sur ce réalisateur, voir :

http://cinemachinois.blogs.allocine.fr/cinemachinois-293655-huo_jianqi_realisateur_

a_decouvrir_a_loccasion_de_la_sortie_du_roman_de_chi_li__le_show_de_la_vie_.htm

(3)

En fait, Huo Jianqi a lancé la ‘mode’ de filmer à Chongqing,

devenue cadre idéal pour les films nécessitant une atmosphère

particulière, comme dans « Show of Life ».

|

|