|

|

Lu Yao

路遥

1949-1992

Présentation

par

Brigitte Duzan, 25 novembre 2014, actualisé 08 février 2015

|

Lu Yao est un écrivain qui a eu son heure de gloire en

Chine dans les années 1980-1990, mais qui, mort

prématurément en 1992 à l’âge de quarante-deux ans, est

vite retombé dans l’oubli. Son œuvre n’a pas été

traduite, et on ne le trouve guère cité, hors de Chine,

que parce que le cinéaste Wu Tianming (吴天明)

a adapté l’une de ses nouvelles à l’écran, la plus

célèbre

Il est pourtant

l’un des premiers en Chine à s’être préoccupé de la

fracture ville-campagne qui maintient les ruraux dans

une position de marginaux dans leur pays et dont il a

lui-même souffert : c’est le thème principal de toute

son œuvre. En ce sens, il est toujours d’actualité.

Enfant pauvre et poète du Shaanbei

Lu Yao (路遥) s’appelait

en fait

Wang Weiguo (王卫国).

Il est |

|

Lu Yao |

né en décembre 1949 dans le district de Qingjian

(清涧县)

de la ville de Yulin (榆林),

au

nord-est du

Shaanxi. Il est donc originaire de la partie nord du Shaanxi,

région aux caractères spécifiques

appelée Shaanbei (陕北),

dont Yulin est la ville-préfecture située à l’extrême nord, en

bordure de la zone désertique de l’Ordos en Mongolie intérieure.

Il est important de le souligner car toute l’œuvre de Lu Yao

reflète son appartenance à cette région.

Il est né en outre dans une famille de paysans très pauvres, qui

avaient six autres enfants. A sept ans, parce que ses parents

n’avaient pas les moyens de payer les dépenses scolaires, et

pour qu’il puisse quand même aller à l’école, il est envoyé chez

un frère aîné de son père qui n’avait pas d’enfant, à Yanchuan (延川),

district dépendant de la ville de Yan’an (延安),

plus au sud. C’est là qu’il fait sa scolarité, qui s’arrête

cependant à la fin du secondaire, en 1969.

Il a vingt ans et doit travailler. Pendant trois ans, il passe

de petits emplois en petits emplois, tout en écrivant des

poèmes, dont le premier – signé pour la première fois Lu Yao -

est publié en 1970, d’abord dans le petit journal du bureau de

la culture de Yanchuan « Culture révolutionnaire » (《革命文化》)

– on est en pleine Révolution culturelle et Lu Yao y participe.

Dans les deux années suivantes, il publie une demi-douzaine

d’autres poèmes qui portent la marque de l’époque et sont

publiés dans le magazine « Les fleurs sauvages de Yan’an » (《延安山花》).

Il participe aussi à l’écriture de livrets d’opéras locaux.

Finalement, en 1972, il revient enseigner dans son village,mais

ne reste qu’un an à ce poste : en 1973, il est admis

à l’université de Yan'an, dans le département de littérature

chinoise (延安大学中文系).

C’est alors qu’il écrit sa première nouvelle.

1973-1982 : Auteur de nouvelles

Poèmes et nouvelles sur la Révolution culturelle

Cette première nouvelle reflète l’atmosphère de la Révolution

culturelle, comme ses poèmes – l’année suivante, il en publie

un, par exemple, intitulé « Le chant des gardes rouges » (红卫兵之歌).

La nouvelle s’intitule « Le drapeau rouge victorieux » (《优胜红旗》)

et elle est publiée en 1973 dans le premier numéro du « Journal

de la littérature et des arts du Shaanxi » (《陕西文艺》).

Dans les trois années suivantes, Lu Yao y publie aussi des

essais et des poèmes, ainsi qu’une seconde nouvelle, début

1976 : « Père et fils » (父子俩).

C’est cette même année 1976 qu’il termine ses études, et il

entre alors à la rédaction du journal, rebaptisé « Yanhe »

(《延河》)

en 1978.

|

Lu Yao avec sa fille vers 1980 |

|

Après une série de nouvelles courtes, il publie en 1980

une première nouvelle « moyenne » (中篇),

dans la revue littéraire Dangdai (《当代》)

: « Un acte bouleversant » (《惊心动魄的一幕》) ;

lors de l’instauration du prix national de la nouvelle,

cette même année, celle de Lu Yao est couronnée du prix

de la meilleure nouvelle « moyenne » (全国优秀中篇小说奖).

L’histoire se passe à la fin de la Révolution

culturelle, à Yanchuan, et « l’acte » du titre – à

entendre comme acte d’une pièce de théâtre - raconte les

malheurs d’un secrétaire de la branche locale du Parti

accusé d’être contre-révolutionnaire. Elle est le reflet

de la situation à Yanchuan à l’époque, et jette un

éclairage particulier sur Lu Yao. |

Deux factions rivales s’affrontaient dans la ville. L’une

s’appelait le 4ème régiment rouge (红色第四野战军),

l’autre le Quartier général des rebelles de la Révolution

culturelle à Yanchuan (延川文化革命造反司令部).

Lu Yao était le chef du

4ème régiment rouge. Tous les personnages de

l’histoire sont des personnages réels de l’autre faction. Seul

le secrétaire au centre du récit est fictif. Lu Yao rapporte la

véritable chasse aux sorcières qui s’est passée à la fin de la

Révolution culturelle, contre les leaders du « Quartier

général ». Que la nouvelle ait été primée en 1980 est révélateur

du climat de l’époque.

Avec cette nouvelle, Lu Yao semble vouloir tourner la page. Sa

thématique évolue à partir de là. Elle reste en grande partie

autobiographique, mais s’oriente vers les difficultés,

inégalités et injustices dont souffre le monde rural dans la

Chine de l’ouverture et du décollage économique.

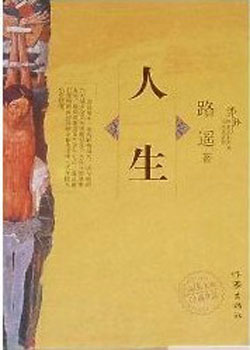

C’est le thème de sa nouvelle « moyenne », publiée en 1982,

qui fait tout de suite parler de lui : « Une vie » (Rensheng《人生》).

Elle est couronnée du prix de la meilleure nouvelle moyenne pour

la période 1981-82.

1982 : Une vie

|

La nouvelle est publiée initialement en juin dans la

revue littéraire Shouhuo (《收获》),

puis en novembre dans une édition séparée aux Editons de

la jeunesse de Chine (中国青年出版社).

La publication est accompagnée de deux autres la même

année, qui reprennent le même thème : une nouvelle

moyenne publiée dans Dangdai, « Dans les

difficultés de l’existence » (《在困难的日子里》),

et une nouvelle courte publiée dans la revue du Lac

Qinghai (《青海湖》),

« Souffrance » (《痛苦》),

souffrance qui est aussi bien misère physique que

morale.

« Une vie » est ancrée dans la réalité du Shaanbei, mais

la dépasse largement pour prendre une signification à

valeur symbolique. La vie dont il est question est celle

d’un jeune garçon, Gao Jialin (高加林),

qui rentre chez lui après avoir terminé ses études. Une

jeune fille du village,

|

|

Une vie |

Liu Qiaozhen (刘巧珍),

est amoureuse de lui, mais lui ne rêve que de

revenir en ville. Il arrive à trouver un emploi au chef-lieu du

district, emploi illégal car il n’a pas le hukou nécessaire,

mais il ne le sait pas. Il tombe amoureux d’une autre jeune

fille, une fille de la ville, Huang Yaping (黄亚萍),

qui présente des émissions à la radio. Mais Huang Yaping est

convoitée par une femmequi veut lui faire épouser son fils ;

cette femme est directeur adjoint d’un grand magasin et couvre

Yaping de cadeaux. Craignant de la perdre, elle dénonce

l’illégalité du travail de Gao Jialin qui est renvoyé dans son

village…

Gao Jialin est ainsi confronté à un dilemme que Lu Yao illustre

par un choix entre deux femmes : une jeune paysanne inculte,

mais aimante, et une jeune de la ville qui représente pour lui

l’aspiration à une vie loin de la terre, ce qui était, au début

des années 1980, l’aspiration générale des jeunes diplômés qui

pouvaient espérer un travail en ville. Mais, si leurs études

leur donnaient littéralement droit de cité, ce n’était qu’un

temps ; une fois leurs études terminées, ils étaient en général

astreints à revenir chez eux, souvent pour y enseigner, comme Lu

Yao lui-même.

D’ailleurs la nouvelle est largement autobiographique : pendant

la Révolution culturelle, Lu Yao a été une première fois

amoureux d’une jeune étudiante qui avait été envoyée se

rééduquer à Yanchuan. L’aventure s’est soldée par un échec. Plus

tard, Lu Yao a épousé une autre « jeune instruite », mais la

cohabitation était difficile, à cause du caractère et des

habitudes de vie de Lu Yao : paysan dans l’âme, il privilégiait

un mode de vie patriarcal et passait son temps à écrire, jusqu’à

tard dans la nuit. Mais il n’a signé la demande de divorce que

sur son lit de mort.

|

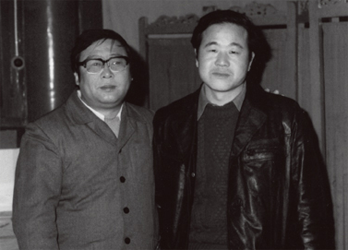

Lu Yao (2ème à partir de la g.) avec Wu

Tianming et l’équipe du film Life

lors de la remise des prix des Cent

fleurs en 1984 |

|

Dans son œuvre comme dans sa vie, la distance entre le

monde urbain et le monde rural est illustrée par les

femmes : elles sont implantées dans la ville alors que

les hommes n’arrivent pas à y accéder, même après y

avoir étudié.

« Une vie » est déjà une nouvelle célèbre, d’un écrivain

désormais membre de l’Association des écrivains,

|

quand Wu Tianming (吴天明)

l’adapte au cinéma en 1984, sur un scénario écrit par Lu Yao

lui-même. Le film est fidèle à la nouvelle, la différence

essentielle étant dans la séquence finale (1). Il donne encore

plus de notoriété à l’écrivain qui poursuit sa réflexion sur le

même thème.

La nouvelle a eu un énorme impact sur toute la génération des

jeunes Chinois des années 1980 et 1990. Un témoignage frappant

en est donnée par Jia Zhangke, qui décrit ainsi la révélation

qu’elle fut pour lui quand il l’a lue – et il parle bien de la

nouvelle, non du film :

« … La Vie, de

Lu Yao, qui traite d’un important problème de société, celui des

hukou, les livrets de résidence. Les Chinois se divisent entre

ceux qui possèdent un hukou urbain et ceux qui possèdent un

hukou rural. Il n’y a pas de conversion possible, si ce n’est

via l’unique passerelle entre ces deux statuts que constitue le

concours d’entrée à l’université. Lorsque j’étais enfant, avant

de lire [cette nouvelle], je ne voyais pas ce qu’il y avait

d’injuste dans cette situation. J’ai alors compris pourquoi,

tandis que nous, les détenteurs de hukou urbains, ne pensions

qu’à nous amuser, les enfants de notre classe qui venaient de la

campagne ne mangeaient que des tranches de pain sec de maïs et

des patates douces, et passaient leur temps à réviser jusqu’à

onze heures du soir ou minuit. Ils voulaient changer leur

destin… » (2)

1982-1992 : des nouvelles au roman

On voit se dessiner ainsi, dès 1982, le thème qui va occuper Lu

Yao pendant les dix années suivantes et qu’il va décliner dans

ses nouvelles avant le grand roman qui en sera l’aboutissement :

le fossé existant en Chine entre la campagne et la ville, qu’il

accuse le régime maoïste d’avoir créé et amplifié, en fixant les

paysans à la campagne et en leur interdisant l’accès aux villes

par l’instauration du hukou (户口).

Pour lui, la régénération du monde urbain ne peut venir que de

la campagne, qui détient à la fois la force et la pureté. Il

l’illustre dans un certain nombre de nouvelles à partir de 1983,

mais, en même temps, écrit le premier des trois tomes de

l’unique roman qu’il aura eu le temps d’achever avant sa mort.

1983 : comme des feuilles dans le vent d’automne

|

« Comme des feuilles jaunies emportées par le vent

d’automne » (《黄叶在秋风中飘落》)

a été publiée dans la revue littéraire « Le monde de la

nouvelle » (《小说界》)

en 1983, juste après « Une vie ». C’est l’un des rares

récits de Lu Yao, empreint de romantisme, dont le

personnage principal masculin vit en ville : il est

directeur adjoint du Bureau de l’enseignement, c’est

donc un bureaucrate. Après avoir divorcé de sa première

épouse, il se remarie avec une femme qui était mariée

avec un paysan et ne supportait pas la misère familiale.

Une fois marié, cependant, il ne lui montre aucun

respect et va même jusqu’à la battre. |

|

Lu Yao avec ses collègues de l’université

de Xi’an,

Jia Pingwa, Chen Zhongshi et autres… |

Sa jeune sœur Lu Ruoqin (卢若琴),

en revanche, restée à la campagne parce qu’elle a raté l’examen

d’entrée à l’université, vient en aide à l’ancien mari de la

femme et sauve la femme elle-même de sa situation désespérée.

A partir de là, Lu Yao approfondit sa pensée, mais la

systématise aussi, en inversant ses symboles, la femme devenant

symbole d’intégration réussie dans le monde urbain.

1986-1992 : « Un monde ordinaire »

|

Ordinary World (1ère partie) |

|

La publication initiale d’ « Un monde ordinaire »

(《平凡的世界》)

s’est étendue sur quatre ans : la première partie a été

publiée en décembre 1986 - après une première parution

dans la revue Huacheng (《花城》)

en juin. La seconde partie a été publiée en avril 1988,

et la dernière partie en octobre 1989.

C’est un travail impressionnant qui a retenu toute

l’attention de Lu Yao : il n’a rien publié d’autre

pendant la période. Le récit est fermement enraciné dans

sa région natale du Shaanbei. Il relate les changements

intervenus dans la zone du plateau de loess de 1975 à

1985, soit de la fin de la Révolution culturelle à la

période d’ouverture et de développement après la mort de

Mao. La période est remarquablement bien choisie pour

montrer l’étendue et la rapidité des mutations

intervenues dans une Chine où brusquement plus rien ne

semblait fiable ni stable. |

C’est dans ce contexte que Lu Yao étudie en profondeur le

blocage de la situation des campagnes, la préservation du

système du hukou faisant des ruraux des citoyens de

seconde catégorie face aux résidents urbains. Beaucoup de choses

ont changé, mais pas ce point fondamental.

|

Le « monde ordinaire » du titre est celui de la

campagne, peuplé de gens ordinaires dont les qualités

essentielles sont une persévérance et une énergie

propres à abattre les obstacles majeurs ; des gens

ordinaires comme les deux frères qui sont au centre du

récit, le cadet Sun Shaoping (孙少平)

et son frère aîné Sun Shao’an (孙少安).

Le premier apparaît comme une extension du personnage de

Gao Jialin (donc un reflet de Lu Yao), et en ce sens

comme un lien avec la nouvelle de 1982 ; il a réussi à

s’évader de la terre, pour travailler dans une mine,

c’est dur, mais il est satisfait de son existence car il

a la perspective d’épouser une jeune fille qui travaille

à Yan’an. Il a presque réussi à franchir le fossé

campagne-ville. Quant à Sun Shao’an, il finit par

devenir le propriétaire d’une briqueterie dans la petite

ville, |

|

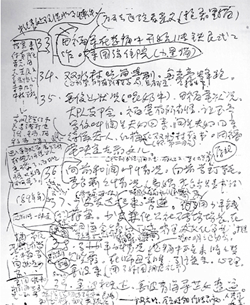

Une page du manuscrit de «Ordinary World» |

au bout d’immenses efforts dans un système maoïste en miettes et

la réforme pas encore bien en place.

Dans une description très frappante, Lu Yao décrit Sun Shaoping

sur le petit pont à l’entrée de la ville, un pont symbolique

évidemment ; il observe le paysage, et voit dans son imagination

la vieille pagode, au loin, s’effondrer dans les débris de terre

jaune, effondrement emblématique de l’union ville-campagne

réussie dans ce pan de terre à la longue histoire. Une histoire

à la frontière de l’empire, au contact des barbares di

(ou barbares du nord beidi 北狄) qui

lui ont infusé un sang sauvage, filiation que Lu Yao revendique

lui-même et où il voit la force de ce « monde ordinaire ».

|

Lu Yao avec Mo Yan en 1987 |

|

Une fois la première partie publiée, Lu Yao a été

aussitôt critiqué. En 1986, on était en plein mouvement

avant-gardiste, en littérature ; c’est le flux de

conscience qui était en vogue, le réalisme traditionnel

était dépassé. Mais Lu Yao s’est défendu en disant qu’il

était logique que, pour décrire des gens ordinaires, il

le fasse dans un style ordinaire…

Quoi qu’il en soit, c’est le contenu, plus que le style

lui-même, qui a exercé une grande influence sur les

esprits à la fin des années 1980. Le roman a été diffusé

à la radio |

nationale, et il a été couronné du 3ème prix Mao Dun,

en 1991.

1992 : Disparition brutale

|

Lu Yao a encore publié deux recueils d’essais en 1992,

puis il est mort, le 17 novembre 1992, à l’âge de 42

ans, d’une cirrhose du foie,

maladie génétique dont sont morts deux autres de ses

frères.

Il était un grand ami de

Jia Pingwa (贾平凹)

qui a écrit un vibrant hommage à son ami en novembre

2012, pour le vingtième anniversaire de son décès (3).

Jia Pingwa évoque ses souvenirs de Lu Yao, des

anecdotes, des réparties. On sent l’admiration qu’il lui

portait pour sa force de caractère, celle-là même que Lu

Yao a prêtée à ses personnages. |

|

Mémorial à la mémoire de Lu Yao à

l’université de Xi’an |

Et puis

Jia Pingwa rapporte

quelques anecdotes littéraires :

« Je me souviens, quand « Ordinary World » est sorti, le roman a

été accueilli froidement. Lu Yao m’a dit : « C’est vraiment une

époque pourrie, il n’y a plus personne qui comprenne la

littérature. » Et quand il a reçu le prix Mao Dun et que je l’ai

félicité, il m’a dit : « Quand j’étais sur l’estrade, tu sais ce

que j’ai pensé ? » - Non, lui ai-je répondu, qu’as-tu pensé ? »

- « Que je leur avais marché sur les pieds. »

|

Il témoigne aussi du rêve éveillé que Lu Yao lui a

confié sur son lit de mort, qui montre mieux que maints

discours son attachement à sa région natale, et au monde

rural :

« Je me souviens quand il a été hospitalisé… Sa santé

s’est très vite dégradée, mais, quand je suis allé le

voir, il m’a dit : Quand je sortirai de l’hôpital, on

ira tous les deux vivre dans le Shaanbei, on mènera une

vie saine en élevant des moutons et en mangeant des

patates sauvages. » |

|

Lu Yao avec Jia Pingwa |

Il conclut :

« [Lu Yao] était un excellent écrivain, mais aussi un

remarquable homme politique. C’était quelqu’un d’une grande

force, mais il a fini comme Kuafu, mort de soif avant d’avoir

trouvé l’eau qu’il cherchait. (4)

…..

Il n’y a pas beaucoup de gens comme lui aujourd’hui.

On dit qu’il est mort d’épuisement, la preuve en serait son

livre « L’aube commence à midi ». Mais il n’est pas mort de

fatigue. Il vivait surtout la nuit, c’était une habitude

professionnelle, chez lui, il avait l’instinct d’une bête

sauvage.

On dit qu’il est mort de pauvreté, parce que, à sa mort, il

avait une dette de dix mille yuan. Mais, à l’époque, tout le

monde était pauvre ; parmi les écrivains du Shaanxi, Lu Yao

était connu pour fumer des cigarettes chères, boire du café et

courir toute la ville pour offrir à sa fille un repas de cuisine

occidentale.

Ce qui l’a tué, c’est une maladie génétique. Après sa mort,

quatre de ses frères cadets en ont été atteints de la même

manière, à peu près au même âge, deux en sont morts, et les deux

autres sont gravement malades. C’est une famille tragique ! …

Mais même avec ce destin scellé par l’hérédité, pendant sa

courte existence, Lu Yao a été brillant ; tant par son caractère

propre que ses qualités littéraires, il exerce une fascination

durable. »

Et, vingt ans après sa mort, le système du hukou est en

voie d’assouplissement…

Notes

(1) Sur le film « Une vie » (《人生》)

de Wu Tianming, voir chinese movies … (à venir)

(2) Citation tirée

de : Dits et écrits d’un cinéaste chinois 1996-2011, par Jia

Zhangke, EditionsvCapricci, 2013.

(3) Voir le texte chinois :

http://blog.sina.com.cn/s/blog_43f9cac001019ci8.html

La traduction des passages cités est de moi.

(4) Référence à une vieille légende, celle de Kuafu (夸父) :

un géant dans la mythologie chinoise, qui avait décidé de

capturer le soleil ; il le pourchassa d’est en ouest en

asséchant tous les fleuves et les lacs sur son passage pour

étancher sa soif ; il ne put atteindre son but car il mourut de

soif et d’épuisement, avant d’avoir pu trouver l’eau qu’il

cherchait…

A lire en

complément

Le roman « Un monde ordinaire » adapté en lianhuanhua par

Li Zhiwu

Voir : l’article

sur l’œuvre de Li Zhiwu

|

|