|

|

Hong Ying

虹影

Présentation

par

Brigitte Duzan, 7 janvier 2012

|

Bien que des

traductions de trois de ses romans aient été publiées en

France, Hong Ying y reste largement méconnue.

C’est pourtant

une romancière qui a connu une brusque célébrité lorsque

parurent, au tournant du millénaire,

d’abord son

autobiographie, puis son roman sur les aventures en

Chine de Julian Bell, neveu de Virginia Woolf.

Ce fut, il est

vrai, une célébrité légèrement tapageuse, entachée d’un

scandale médiatisé, qui reste associée au nom de la

romancière. Et c’est dommage car c’est au détriment de

ses autres écrits, et ses nombreuses nouvelles, en

particulier.

Fille de

batelier en quête des origines

Hong Ying

(虹影)

est née à

Chongqing (重庆)

en 1962, sur les bords du Yangzi. Son grand-père

maternel y était coolie, |

|

Hong Ying |

son père

batelier ; nombre de ses nouvelles sont nourries et colorées des

souvenirs du fleuve, tout comme son autobiographie :

我的家在长江南岸。

南岸是一片丘陵地,并不太高的山起起伏伏,留下一道道沟坎。如果长江发千古未有的大水,整个城市统统被淹,我家所居的山坡,还会象个最后才沉没的小岛,顽强地浮出水面。这想法,从小让我多少感到有点安慰。

Nous habitions sur la rive sud du Yangzi.

C’est

un endroit vallonné, dont les collines assez modestes dessinent

des successions de crêtes et de vals. Les années de grandes

crues comme il y en a eu dans le passé, toute la ville est

submergée ; parce qu’elle est située à flanc de colline, la

maison semble alors le dernier îlot à devoir être englouti, et à

émerger encore obstinément des eaux. Dans mon enfance, cela m’a

souvent donné un sentiment de sécurité.

Elle

décrit ensuite la montée pénible d’une vingtaine de minutes pour

parvenir du débarcadère du bac, sur le bord du fleuve, jusque

chez elle, et nous fait parcourir du regard la vue sur le fleuve

que l’on apercevait du seuil. Autant d’images et de souvenirs

aujourd’hui effacés : c’était avant le barrage des Trois-Gorges.

Mais la

sécurité dont elle parle est toute relative…

Enfance pauvre

|

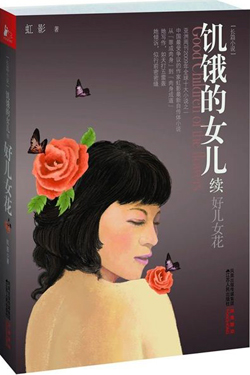

Fille de la faim (autobiographie) |

|

Hong Ying est la sixième enfant de la famille. Ils

vivent dans la plus grande pauvreté, aggravée par les

conditions difficiles des lendemains du Grand Bond en

avant et de la famine qui en a résulté.

Ses parents étaient arrivés là au début de 1951, avec un

enfant. Mais la politique de Mao Zedong, à l’époque,

raconte-t-elle d’un ton accusateur, était résolument

nataliste, l’accroissement démographique étant un des

éléments de sa volonté hégémonique. Ils se sont

finalement retrouvés avec six enfants (deux autres étant

morts prématurément) ; son père est bientôt atteint de

cécité, sa mère doit aller travailler comme coolie pour

nourrir la maisonnée. La faim est un autre des souvenirs

d’enfance de Hong Ying, qui hante son autobiographie, et

explique son titre : « Fille de la faim » (《饥饿的女儿》).

Grandir

dans les années 1960

dans un

quartier déshérité de |

Chongqing, noyé dans une misère sordide tout autant qu’un

brouillard persistant, n’est pas sans laisser de traces. Peu de

mentions de la Révolution culturelle dans ses écrits : la toile

de fond, ou plutôt le leitmotiv, est la lutte pour la survie,

une lutte serrée pour une survie spirituelle et morale autant

que physique.

La

maison n’a qu’une pièce pour les huit personnes de la famille,

mais, pour couronner le tout, la sœur aînée se marie trois fois

et divorce trois fois, après avoir eu trois enfants ; à chaque

divorce, elle revient vivre chez ses parents, ce qui engendre,

forcément, des disputes sans fin avec leur mère, jusqu’à ce que,

n’y tenant plus, elle reparte au bout de quelques jours.

L’atmosphère invivable s’ajoute au dénuement pour donner à Hong

Ying un sentiment de culpabilité : celui d’être la bouche

supplémentaire à nourrir, celle dont on aurait bien pu se

passer.

L’existence de Hong Ying est en outre voilée d’un autre

brouillard, aussi omniprésent que celui de Chongqing, et que son

sentiment de culpabilité : des zones d’ombre comme autant

d’énigmes sur

elle-même, ses parents et sa famille, nourrissant des

interrogations qu’elle n’a eu de cesse de raconter, nimbées de

fantasmes, dans ses premiers écrits, ses poèmes d’abord, puis

ses nouvelles et ses romans, y revenant sans cesse dans une

tentative que l’on sent désespérée, mais aussi un tantinet

exhibitionniste, d’exorciser le passé.

Qui est

cet homme qui la suit à la sortie de l’école ? Pourquoi y a-t-il

une ‘anomalie’ dans le dossier officiel de son père, ce dossier

où étaient enregistrés les faits et gestes de chacun et qui

tenait lieu de carte d’identité dans la Chine d’alors ? Pourquoi

les voisins sont-ils hostiles ? Et pourquoi a-t-elle le

sentiment tenace d’être une étrangère dans sa propre famille ?

Adolescence meurtrie

Autant

de questions qui la rongent. Ses poèmes, alors, parlent de

désespoir et d’attente, attente d’un amour qui puisse lui

changer la vie, mais elle n’y croit guère. Elle dira qu’elle

avait l’impression que le noir de la société lui avait envahi le

cœur. Elle lit Tsvetaieva, s’identifie à la poétesse russe elle

aussi victime de la famine, à Moscou, après la révolution

d’Octobre, elle aussi victime d’une société bloquée où elle ne

trouve pas sa place, d’un système politique répressif qui la

pousse à l’exil et, une fois revenue en Union soviétique, à se

pendre…

En fait,

Hong Ying a un

confident : son professeur d'histoire. Il a vingt ans de plus

qu’elle et lui ouvre de nouveaux horizons, et en particulier

l’incite à penser par elle-même, hors du discours établi. Ils

font l'amour, un soir, et ne se reverront plus. Aussitôt après,

en effet,

Hong

Ying apprend que

l'homme mystérieux qui la suivait est son vrai père : il a connu

sa mère pendant que son père était en prison, et c’est cette

liaison, interrompue à sa naissance, qui a contribué à jeter

l'opprobre sur la famille. Il a cependant obtenu le droit de

rencontrer sa fille le jour de ses 18 ans, en 1980.

C’est un choc pour Hong

Ying qui tombe malade et ne va plus aux cours pendant quelques

jours. Quand elle revient en classe, elle apprend que son

professeur d'histoire s'est pendu, victime des pressions et

intimidations que lui valait son esprit indépendant et frondeur.

Elle se retrouve enceinte, obligée

d’avorter, sans

anesthésie.

Suivent quelques années

chaotiques, loin des siens, pendant lesquels elle parcourt la

Chine en écrivant poèmes et nouvelles.

A partir

du début des années 1980, elle publie quelques poèmes, pour elle

c’est une aubaine. Elle a raconté qu’elle a touché trente yuans,

la première fois ; elle a emmené une amie au restaurant, cela

lui en a coûté six, elles ont chanté des poèmes et bu du mauvais

vin. Le reste de la somme lui a permis de ne pas crever de faim

jusqu’à la fin du mois. Ses poèmes lui servent ensuite de

pare-faim épisodique.

Puis elle décide de

partir pour Pékin. Avant son départ, elle rend visite à ses

parents et apprend que son vrai père est mort, trois ans

auparavant. Sa mère lui remet un petit paquet : l'argent qu'il

avait épargné pour sa fille, toutes ces années-là…

Découverte de Pékin

et désillusion

Elle arrive à Pékin en

février 1989, et suit des cours d’écriture à l’académie Lu Xun (北京鲁迅文学院),

avant d’aller étudier à l’université Fudan, à Shanghai (上海复旦大学).

Pékin, elle en avait

rêvé. C’était la ville où se trouvait le « soleil en or » comme

Versailles était la résidence mythique du Roi soleil. Et puis,

aussitôt après son arrivée, ou presque, c’est le fameux

« Printemps de Pékin » qui se terminera noyé dans le sang place

Tian’anmen. Elle est là, au milieu des étudiants. Pour elle,

comme pour les autres, c’est au début une merveilleuse occasion

de s’exprimer, de se sentir libérée, avec cette étrange

sensation que tout pouvait brusquement changer, son destin comme

celui de la nation.

Mais, a-t-elle raconté

plus tard dans « L’été des trahisons » (《背叛之夏》),

tout avait dégénéré, était allé beaucoup trop vite, la

démocratie ne pouvait être instaurée du jour au lendemain, et

beaucoup ont ensuite profité de la sympathie éveillée à

l’étranger… La trahison politique s’était ajoutée à toutes les

autres trahisons dont elle avait été victime.

Elle reste encore deux

ans à Shanghai, mais rien de ce qu’elle écrit n’est publiable.

Elle a dû penser à Tsvetaieva qui se désespérait de voir ses

poèmes s’empoussiérer dans les bibliothèques : ils « seront

dégustés comme les vins les plus rares, quand ils seront

vieux », dit-elle dans un poème.

Alors Hong Ying décide

de partir.

Départ à Londres et

immersion dans l’écriture

Elle quitte la Chine

pour Londres, en 1991. Et là, elle découvre la joie de pouvoir

écrire librement, d’avoir son propre bureau, et la joie de

s’installer enfin à deux dans l’existence.

C’est le

genre d’existence dont on dit que c’est un roman. Hong Ying en a

fait toute une œuvre. Sa page d’écriture lui a tenu lieu de

divan de psychanalyse. Elle a raconté qu’elle écrivait par

terre, dans la minuscule maison de son enfance à Chongqing, sur

une pierre posée sur le sol ; elle n’a jamais, alors, songé

qu’elle pourrait avoir un jour une table à elle pour écrire, et

encore moins cette « room of one’s own » dont Virginia Woolf a

fait un des éléments essentiels de la libération de la femme, au

moins dans sa dimension d’écrivain.

La

réalité la plus triviale, la plus terrible et la plus crue, a

longtemps nourri sa fiction, comme condition préalable de

survie. Loin de chercher une solution dans la fuite par

l’écriture, elle y a consigné ses cauchemars comme autant de

papillons de nuit épinglés sur un mur.

Une œuvre d’où émergent poèmes et nouvelles

Hong

Ying a commencé à publier des poèmes dès 1983, mais c’est de son

arrivée à Londres que datent ses premières publications de

fiction. Elle se met alors à écrire avec une frénésie qui laisse

pantois. Elle dit : ma vie consiste à couvrir des feuilles de

papier de caractères.

A

room of her own

|

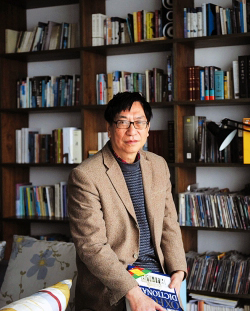

Ce qui a certainement exercé une immense influence sur

sa ‘production’ d’écrivain fut son mariage, à son

arrivée à Londres. Elle épouse alors un professeur de l’Oriental

School de l’université de Londres :

Zhao Yiheng (赵毅衡).

Ils

s’étaient connus en Chine dans les années 1980 :

Hong Ying commençait à publier des poèmes et lui était

critique littéraire. Quand elle le retrouve

à Londres, il fait des

traductions et des recherches sur la littérature

chinoise contemporaine ; on lui doit nombre d’études

publiées en Angleterre et aux Etats-Unis (en particulier

sur

Yu Hua).

Il apprécie ce

que Hong Ying écrit et l’encourage. Il inclura deux

nouvelles d’elle dans une anthologie de nouvelles,

poèmes et essais publiée aux Etats-Unis en septembre

2001, « Fissures,

Chinese writing today » (4) : « Preparing his

|

|

Zhao Yiheng |

biography » et « The Snuff Bottle », où elle montre comment une

histoire se transforme en circulant.

A 29

ans, elle a enfin une chambre à elle, un bureau où écrire, et

une certaine sécurité, matérielle et affective.

De

« L’été des trahisons » à « Fille de la faim »

Dès

1991, elle écrit son premier roman, « L’été des trahisons »

(《 背叛之夏》). Elle est arrivée à Londres au début de l’année, elle commence à écrire

le livre au mois d’août, elle le termine en trois mois ; le

récit a jailli de sa plume. C’est un témoignage (personnel et à

peine romancé) sur ce qu’elle a vécu deux ans plus tôt, le

Printemps de Pékin. Par le biais d’une jeune poétesse de fiction

à laquelle elle prête ses propres poèmes, elle y décrit

l’enthousiasme des étudiants, la découverte de la liberté

d’expression, une sorte de griserie contagieuse, dégénérant bientôt en

hystérie collective, et en un bain de sang.

La trahison est double,

politique et sentimentale, son personnage, après avoir fui la

place Tian’anmen ensanglantée, retrouvant son amant au lit avec

l’épouse dont il avait promis de se séparer. C’est assez typique

des romans de Hong Ying : la blessure affective est toujours

latente chez ses personnages, et le corps féminin érigé en

symbole du désir de libération.

Mais

« L’été

des trahisons »

est surtout sur l’après-Tian’anmen, sur la reconstruction d’une

existence après un tel fiasco. Le désespoir amoureux qui est

venu doubler le désespoir politique va prendre le pas pour

devenir une force. Le temps n’est plus à l’espoir collectif,

tout le monde panse ses plaies ; sa poétesse retourne à la

solitude de son enfance misérable. L’utopie politique n’ayant

plus cours, et dans un monde où les anciens rebelles rentrent

dans le rang pour sauver leur peau, elle tente l’autre utopie,

la libération sexuelle, comme autre forme de résistance et de

révolte, individuelle celle-là.

Le roman a été publié

en septembre 1992 à Taiwan. Il a évidemment rencontré un succès

quasi immédiat dans la plupart des pays occidentaux, le sujet

s’y prêtait. On lit, il est vrai, avec intérêt ses déclarations

sur les étudiants, leur idée illusoire de la démocratie à tout

prix et tout de suite, sa dénonciation indignée de l’incroyable

barbarie du pouvoir politique et des compromissions ultérieures,

de tous côtés. Mais ces dénonciations politiques et son histoire

sentimentale rappellent beaucoup d’autres écrits et films sur le

même sujet (1). Le roman est bien plus intéressant, au niveau

littéraire, par

l’éclairage qu’il donne

de son auteur. Son personnage est fictionnel, mais si peu !

Lors d’une interview à

Libération lors de la sortie de la traduction du roman en France

(2), elle a dit de son personnage :

« Elle est

étudiante, comme moi, elle vient d'une ville au bord du fleuve

et d'une famille pauvre. Elle a un ami, qui ne veut pas qu'elle

aille sur la place Tian’anmen, j'avais le même. La nuit du 3 au

4 juin, elle est dans la rue, elle est sauvée de la même manière

que je l'ai été, elle se cache comme je me suis cachée. La

différence, c'est que je suis ici, et qu'elle est peut-être en

prison. »

|

K (The English Lover) |

|

La différence

est de taille. Hong Ying n’en finit pas de se raconter

pour tenter de trouver un sens à ses tribulations, et

surtout une issue qui leur donnerait un sens, justement.

C’est le cas de son second roman, paru à Taiwan

également, en 1994, c’est tout le sujet, surtout, de son

autobiographie, « Fille de la faim », parue en

1997 : elle y décrit avec poésie et une certaine

nostalgie les lieux de son enfance, puis dévoile avec

une incroyable franchise, voire impudeur, les aspects

sordides de cette enfance mais surtout de son

adolescence.

Là encore, ce

n’est pas seulement pour se libérer du poids du passé,

mais pour montrer qu’il y a une issue possible et que la

lumière est au bout du tunnel. Mais cette sortie du

tunnel passe chez elle forcément par une vie affective

et sexuelle comblée : ces premiers personnages sont des

femmes qui se veulent sexuellement libérées, à la

recherche |

d’un amour, sinon de

l’amour. C’est une matrice fictionnelle de base chez elle.

|

Le scandale

de « K » ou comment devenir célèbre

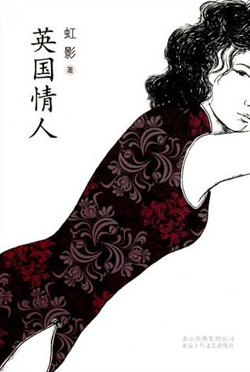

Deux ans plus

tard, en mai 1999, toujours à Taiwan, elle publie un

roman sulfureux qui va déclencher un scandale en

Angleterre : « K ». Elle y décrit avec force détails

l’aventure amoureuse vécue par Julian Bell pendant son

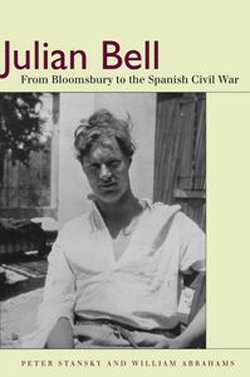

séjour en Chine, fin 1935.

Poète mineur

mais neveu de Virginia Woolf, Bell est arrivé en Chine à

l’automne 1935 pour enseigner l’anglais à l’université

de Wuhan. Il a 27 ans, une gueule d’archange, on

l’appelle « le jeune apôtre ». Il n’achève pas son

contrat et part en Espagne, comme ambulancier dans la

guerre civile espagnole. Il est tué en juillet 1937 lors

d’un combat, laissant parmi ses papiers des lettres

écrites à Wuhan à une jeune femme qu’il désigne de la

lettre "K" pour dissimuler son identité car elle était

mariée : onzième lettre de l’alphabet pour celle qui

était sa onzième amante. |

|

Julian Bell |

|

Ling Shuhua lors de son mariage |

|

L’identité

véritable de "K" est toujours contestée, mais il semble

probable qu’il s’agit de Ling

Shuhua (凌叔华), romancière née en 1900 qui nous a laissé de superbes nouvelles. Elle

avait épousé en 1927 l’un de ses éditeurs, Chen Yuan (陈源),

professeur d’anglais à l’université de Pékin, qu’elle

avait ensuite, en 1929, accompagné à Wuhan lors de sa

mutation à l’université de cette ville.

Hong Ying tombe

sur des lettres et des photos de Bell et de sa mère à la

bibliothèque de Londres, s’empare de l’histoire, la

passe au prisme de la sienne et de ses fantasmes, et en

fait un best-seller aussitôt comparé à « L’amant de Lady

Chatterley », avec un garde-chasse qui serait féminin et

chinois, mais des scènes érotiques tout aussi

explicites.

Une petite

fille de Ling Shuhua prend la mouche, dénonce le livre

comme étant « insupportablement pornographique » et

traîne Hong Ying au tribunal. Non point en Angleterre,

il n’y a plus de loi britannique dont se prévaloir,

mais… en Chine ! Il y a en effet une loi chinoise qui

punit toute personne coupable d’avoir porté atteinte au

« droit à la

réputation |

d’un

défunt » (死者名誉劝),

l’action en justice pouvant être intentée au nom dudit défunt

par ses descendants à la troisième génération.

|

C’est

effectivement ce qui s’est produit, en oubliant que la

loi avait été initialement conçue dans un but politique,

pour défendre les « droits à la réputation » … des

grands personnages de la révolution chinoise. Ironie

mise à part, Hong Ying est condamnée en 2002.

Imperturbable, elle réécrit son livre en l’édulcorant

quelque peu, le réédite en 2003 en le rebaptisant

« L’amant anglais » (《英国情人》)

et en fait un autre succès d’édition. Comme une revanche

sur son enfance et tout ce qu’elle a subi.

Elle enchaîne

ensuite les romans : elle revisite encore les lieux de

son enfance avec « The Peacock Cries » (《孔雀的叫喊》),

en 2002, pour regretter la perte d’un patrimoine

millénaire en racontant une autre histoire de trahison

amoureuse, avec pour cadre la construction du barrage

des Trois-Gorges dont les eaux de retenue vont engloutir

la maison natale du personnage principal ; elle revient

sur certains épisodes particulièrement durs de sa propre

|

|

The Peacock Cries |

|

tragédie

familiale avec « Good Children of the Flowers » (《好儿女花》)

; mais les trois romans précédents, regroupés sous le

titre « la trilogie de Shanghai », sont plutôt une

réflexion sur l’histoire, celle de Shanghai avant 1949.

Il faut bien reconnaître que tous ces romans n’ont pas

la force des premiers.

Elle parvient

cependant, entre deux romans, à publier aussi des

recueils d’essais, de poèmes et de nouvelles, et c’est

là, malgré tout, le plus intéressant, les nouvelles

surtout.

Une

floraison de nouvelles

C’est dans ces

formes courtes que Hong Ying excelle. C’est là

qu’émergent les plus sensibles de ses souvenirs, le plus

profond de sa réflexion, dans un style forcément bien

plus soigné que dans ses romans. C’est là que l’on sent

vraiment son talent, et beaucoup moins son désir de

marquer des points. Reste sa rage de vivre et l’art de

le dire.

|

|

La trilogie de Shanghai |

|

Son livre de cuisine |

|

Dans un de ses

rares entretiens où l’on sent vibrer sa fibre de poète

(3), elle a expliqué :

« Tous les

jours, je m’assois à mon bureau avec joie… Lorsque

d’étranges oiseaux viennent chanter sur les trois vieux

arbres que je vois par la fenêtre, un flot de caractères

se met à couler de ma plume. Il y a un miroir

sur

mon bureau, dans lequel j’observe mes yeux : j’y vois

revivre d’anciennes histoires. Le lendemain matin, quand

je me réveille, je vois parfois un esprit facétieux

danser au milieu des caractères, mais, bien plus

souvent, je ne trouve qu’un tas de stupidités, inspiré

par un démon qui

m’observe

dans mon dos.

Je jette

alors très vite tout cela au feu.

Lutter contre

ce démon est ma pire épreuve quand

j’écris. |

|

Plus de

temps passé à écrire signifie moins

d’amis. Ma

maison est entourée de terres désertées que l’on dit

hantées… Dans cette ville pluvieuse [Londres], on a le

sentiment de vivre dans un monde de spectres qui n’ont

pas besoin de contact humain… Ce sont en fait des gens

en conflit avec le monde des vivants. Chacun vit dans

son île personnelle, et je vais leur rendre visite en

bateau. La plage de sable est mon papier, et les traces

de pas mes caractères. »

|

|

Le pont du mystère《玄机之桥》(édition 1995) |

|

C’est ainsi que

l’on doit également lui rendre visite. Chaque nouvelle

est un accès à une île différente, peuplée de ses

souvenirs et d’ombres surgies du passé. La plupart de

ces récits attendent d’être traduits.

Et

maintenant ?

Hong Ying n’a

pas supporté l’exil. A Londres, elle avait la liberté,

mais il lui manquait le public chinois ; elle aimait la

culture occidentale, mais avait du mal à s’y intégrer.

« Je me sens tout le temps étrangère, je flotte, »

a-t-elle dit. Finalement, quelques éditeurs chinois ont

commencé à éditer ses écrits, en 1999, et elle est

rentrée en Chine en 2001. |

|

Red Lipstick (édition 1999) |

|

The Little Girl |

|

Elle a divorcé

en 2006.

En août 2009,

elle s’est remariée avec l’écrivain britannique Adam

Williams dans le petit village de Force, dans les

Marches, en Italie centrale, où le couple a une maison.

D’une famille avec une longue histoire en Chine,

Williams a

travaillé pendant vingt ans à Pékin ; il est l’auteur de

trois romans sur fond d’histoire de Chine, inspirés de

l’histoire de sa famille :

The Palace of Heavenly Pleasure,

The Emperor’s Bones

et

The Dragon’s Tail.

Elle vient de

publier, en octobre 2011, un recueil de 57 nouvelles

très brèves sur son enfance, à nouveau, mais cette fois

en duo avec sa petite fille, Sybil, née en 2006. Le

recueil s’intitule

« The Little

Girl » (《小小姑娘》),

c’est encore l’histoire de la petite fille qu’était Hong

Ying, mais illustré par la petite fille qu’est

maintenant sa propre fille.

Hong Ying sera

à la foire du livre à Taipei en février 2012. Elle

continue à avoir des liens privilégiés avec les premiers

éditeurs qui ont bien

voulu la publier. |

Note

(1) En particulier le

film de 2006 de Lou Ye (娄烨)

« Une jeunesse chinoise » (《颐和园》)

a beaucoup de points communs avec son livre.

(2) Interview réalisée

en mai 1997. Voir ci-dessous les traductions en français des

romans de Hong Ying.

(3) Entretien d’avril

2001.

(4) Zephyr Press,

septembre 2001. Zhao Yiheng est l’un des co-éditeurs, et les

textes sont tirés de la revue littéraire Jintian (今天).

Principaux romans

1992 Summer of

Betrayal 《背叛之夏》

1994 Far Goes the Girl《女子有行》

1997 Daughter of the

River 《饥饿的女儿》,

autobiographie

1999 K: The Art of

Love 《K》

réédité en 2003 sous

le titre

《英国情人》 (The

English Lover)

2000《神交者说》

2001 Ananda

《阿难》(阿难:我的印度之行)

2002 The Peacock Cries

《孔雀的叫喊》

2003 Lord of Shanghai

《上海王》*

2004 The Green Platye

《绿袖子》

2005 Death in

Shanghai 《上海之死》*

2007

The Magician from

Shanghai

《上海魔术师》*

2009 (Moi, douce aide

cuisinière) 《我这温柔的厨娘》

2010 Good Children

of the Flowers《好儿女花》

(suite de son

autobiographie)

*

Les droits

d’adaptation de ce roman ont été achetés en 2003 par le

réalisateur

Sherwood Hu (Hu Xuehua

胡雪桦).

Il a annoncé en 2007 préparer un film qui s’appellerait

« Shanghai 1976 », mais le projet semble avoir été abandonné.

Les trois

livres de 2003, 2005 et 2007 ont été réédités ensemble en 2009

sous le titre « la trilogie de Shanghai » (《上海三部曲》).

Principaux recueils

de nouvelles

(小说集)

Septembre 1994

《你一直对温柔妥协》

(tu vas droit vers un compromis à l’amiable)

Août 1995

《玉米的咒语》

(les incantations de Yumi)

《玄机之桥》

(le pont du mystère)

Février

1996

《 双层感觉》 (impression

de double épaisseur)

《带鞍的鹿》

(le cerf à la selle)

;《六指》 (six

doigts)

Mai 1997

《风信子女郎》

(une jeune fille nommé Jacinthe)

1998

A Lipstick Called Red Pepper: Fiction About Gay and Lesbian Love

in China

1993–1998,

recueil de nouvelles publiées en anglais en Allemagne.

Puis

publié en chinois :

Janvier

1999

《辣椒式的口红》 (du

rouge à lèvres comme du piment rouge)

Avril 2003

《火狐虹影》

(Hong Ying et le renard fauve)

Janvier

2005

《康乃馨俱乐部――虹影中短篇小说精选》

(Carnation Club, nouvelles choisies)

Juin 2005

《大师,听小女子说》

(maître, écoutez la jeune fille parler)

Février

2007

《我们时代的爱情》

(l’amour de notre temps)

Octobre 2011

《小小姑娘》The

Little Girl

Traductions en français

:

L’été

des trahisons, traduction Sylvie Gentil, Seuil, avril 1997

Une

fille de la faim, traduction Nathalie Louisgrand, Seuil,

septembre 2000

Le livre

des secrets de l’alcôve, traduction

Véronique

Jacquet-Woillez, Seuil, janvier 2003

A lire en

complément :

《小小姑娘》(虹影) « The Little Girl » (Deux

extraits) (Hong Ying)

|

|