|

|

« René Leys »,

roman « vécu » de Victor Segalen

par Brigitte Duzan, 4 août 2020

|

« René Leys » est un roman de

Victor Segalen

écrit à Pékin « du 1er novembre

1913 au 31 janvier 1914 » comme il l’a lui-même

indiqué à la fin de l’ouvrage.

Il paraît une première fois en 1921, soit deux ans

après la mort de l’auteur, dans quatre numéros de la

Revue de Paris, de fin mars à début mai, mais c’est

une version expurgée intitulée « D’après René

Leys ». Le roman est ensuite publié en 1922 aux

éditions Georges Crès, avec sur la couverture une

célèbre illustration du grand ami de Segalen, le

peintre, graveur |

|

Couverture de l’édition de 1922,

illustrée par Georges-Daniel de

Monfreid |

et sculpteur Georges-Daniel de Monfreid, ami et confident de

Gauguin.

Cette édition n’était pas sans retouches et corrections, de même

que celle de 1971 chez Gallimard, reprise en 1995 dans les

Œuvres complètes publiées dans la collection Bouquins de Robert

Laffont. Il y a en fait deux versions manuscrites du roman, la

première de 1913-1914 et l’autre de 1916, précisément daté,

ainsi qu’un dossier de notes préparatoires, le tout conservé au

département des manuscrits de la BnF. Le deuxième et dernier

manuscrit abonde de notes et questionnements dans les marges et

les interlignes ; s’agissant d’un ouvrage interrompu par son

auteur, il est proche d’une version définitive, mais celle-ci

reste du domaine du virtuel.

Une roman « vécu »

|

L’édition de 1922, page titre |

|

Ce qui intrigue, dès l’abord, c’est que Segalen

paraît délibérément créer une fiction autour de

l’écriture de ce roman, la courte période de trois

mois, précisément délimitée, induisant une

impression d’écriture rapide, sous la pression de

l’inspiration et d’une sorte d’urgence, comme un

roman-feuilleton. Or divers témoignages et indices

montrent que l’ouvrage était déjà en préparation au

début de 1913.

Le manuscrit A porte la mention « Roman vécu »

(apposée sur une maquette de page de titre, comme le

rapporte Madeleine Micheau dans son

« Enquête

sur la genèse de René Leys »

) :

mention qui renvoie aux relations « vécues » de

Segalen avec Maurice Roy, ce jeune Français de 19

ans rencontré un an après son arrivée à Pékin, en

juin 1910, et devenu son professeur de chinois.

Personnalité complexe, ce personnage mystérieux

l’initie à la vie à Pékin et dans la Cité interdite,

en lui faisant des révélations où Segalen peine à

faire la part de l’authentique et de l’affabulation.

|

Segalen, en effet, est fasciné par la personne de l’empereur

Guangxu (光绪帝),

reclus dans son palais avec ses concubines et ses eunuques, et

mort quelques mois avant l’arrivée de Segalen (en novembre 1908)

dans des circonstances non élucidées.

|

Segalen conçoit le projet d’un roman qui serait

l’histoire secrète de Guangxu contée par son

Annaliste et l’intitule « Le Fils du Ciel ». Alors

que personne n’a accès à l’intérieur du palais,

Maurice Roy prétend être un intime des lieux, et de

l’impératrice Longyu désormais douairière (隆裕太后),

la veuve de Guangxu. Il connaît Pékin comme sa poche

et parle un étonnant mandarin pour quelqu’un d’aussi

jeune, arrivé à Pékin fin 1905 avec son père, nommé

receveur principal de la Poste de Pékin

.

Dans une lettre datée du 20 novembre 1910, Segalen

écrit à son ami George-Daniel de Monfreid qu’il

s’est lancé dans l’écriture du roman « Le Fils du

Ciel » et que, pour cela :

« …J’ai

mis la main sur un merveilleux collaborateur : un

jeune Français de dix-neuf ans, à Péking depuis

quatre ans, qui parle chinois comme feu chinois

lui-même et m’épargne des années de recherches… »

|

|

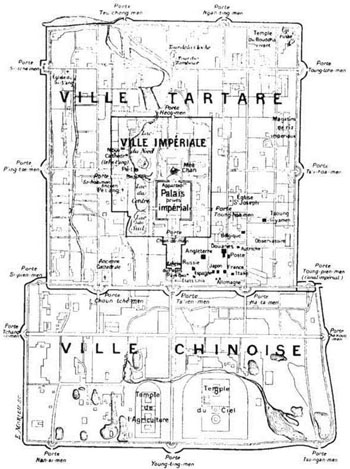

Le plan de la ville de Pékin au début

de René Leys |

Le jeune Maurice fascine Segalen au point qu’il décide de noter

ce qu’il lui dévoile : ce sont les « Annales selon Maurice

Roy ». Et peu à peu, au milieu de ses doutes sur le personnage

et ses dires, mais aussi aux prises avec une fascination que

l’on devine grandissante, il conçoit un roman inspiré de tout

cela : à l’automne 1913, il entreprend l’écriture de ce qu’il

appelle initialement « Jardin mystérieux » et qui deviendra

« René Leys ». A ce moment-là, il semble s’être lassé de cette

relation qui paraît n’avoir été qu’un engouement passager, comme

l’indique une lettre à Jean Lartigue datée du 25 octobre 1912

:

|

Victor Segalen dans son bureau à

Pékin en 1910

(c’est là qu’il prendra ses leçons avec Maurice Roy) |

|

« J’ai eu à son sujet quelque négligence […] le

tutoiement qui restait naturel tant que Maurice

était seul, vif, entrain, sincère et très jeune,

m’ennuie maintenant. […] Ce fut peut-être du

laisser-aller sentimental… »

Le roman est donc bien « roman vécu », au sens où

l’on dit de quelqu’un que sa vie est un roman, mais,

au-delà de cela, il est création poétique et

romanesque, reflétant l’attrait du mystère et de

l’étrange et l’ambiguïté de la réalité sur fond de

lutte entre réel et imaginaire. Il s’achève, comme

les grands romans d’amour, par la mort de l’un des

deux protagonistes. |

Une genèse difficile à établir

L’écriture même de ce roman, sans cesse interrompu et remis sur

le métier, est difficile à appréhender, au-delà des trois mois

indiqués par l’auteur. La date finale est sûre : le 31 janvier

1914, Segalen note rapidement des idées pour conclure car il

part le lendemain pour sa seconde grande expédition à travers la

Chine qui sera interrompue en août par l’annonce de la guerre,

l’obligeant à rentrer. C’est de retour à Brest que Segalen

rédige l’épilogue, daté 26 novembre.

Hormis cet épilogue, le roman a été soigneusement préparé et

composé, puis rédigé en trois mois, tambour battant, à un rythme

de roman-feuilleton. Il avait cependant été précédé d’ébauches

antérieures. Ainsi son ami Jean Lartigue, qui était en Chine

avec Segalen en 1913 et participera à l’expédition de 1914, note

dans son propre journal en date du 20 mai 1913 : « Après le

dîner, Victor me lit trente pages de Jardin mystérieux.

C’est très amusant, d’un ton de vivacité ironique très

nouveau. » Ces trente pages, il a dû les écrire alors que,

pendant le printemps 1913, de mars à mai, il travaillait à une

première version du « Combat pour le sol », réponse au « Repos

du Septième Jour » de Claudel, et commençait aussi les « Odes ».

Il aurait donc repris en novembre une ébauche de texte

préexistante, ou plusieurs ébauches, alors que le projet de

« Fils du Ciel » s’était enlisé et qu’il hésitait sur la forme à

donner à son roman. Les dates 1er novembre 1913-31

janvier 1914 apparaissent bien comme des éléments de fiction :

la fiction de l’écriture du roman, dont Segalen est le

personnage principal.

Quant au manuscrit B, il est la réécriture du A, réalisée à

Brest du 13 avril au 29 août 1916. Le texte passe de 413 à 334

pages, les suppressions témoignant de l’effort de concision

apportée lors de cette révision. Segalen n’est plus à Pékin ; la

distance aidant, il élague et discipline son texte, en en

gommant une partie de l’aspect spontané, « vécu » ; il en est

plus percutant. Il garde cependant les marques de son

inachèvement, qui sont aussi la marque de la mort de l’auteur

qui en a figé l’ultime version, mais sans qu’il y ait eu

auparavant, dans les trois années qui courent de la réécriture

du manuscrit à la mort, manifestation d’en reprendre le projet

et d’en achever l’écriture.

Début 1917, alors que Segalen est de retour à Pékin, détaché de

la marine pour recruter des travailleurs chinois dans le Yunnan,

il profite de ce nouveau voyage en Chine pour compléter ses

travaux en vue de son grand ouvrage « Chine, la Grande

Statuaire » : il n’est pas question de René Leys, même quand il

rencontre par hasard Maurice Roy qui travaillait alors au Crédit

foncier d’Extrême-Orient. Dans une lettre à sa femme du 1er

mars 1917, Segalen mentionne brièvement la rencontre :

« Vu Maurice Roy, engraissé, changé, genre Homberg ou

commis-banquier. Les joues débordent les yeux qui n’ont plus

d’éclat… »

Et le 4 mars :

« Nous avons, Roy et moi, dîné à la chinoise… dîner en tête à

tête assez morne… Il est très gêné dès qu’on parle de ses amis

mandchous, du Régent. Il a « cessé complètement de les voir… Il

n’a pas vu quatre chinois en un an. » Je n’ai d’ailleurs rien

essayé de tirer de lui. Il aura un congé d’un an après la guerre

et ne parle que de sa future augmentation…

En somme, insipide, gentil, fini… »

René Leys n’est plus à l’ordre du jour : fini, comme son modèle.

Un projet de roman populaire

Le modèle de René Leys est donc Maurice Roy dont Segalen a noté

les confidences dans un journal écrit en 1910-1911, désigné par

le titre humoristique « Les Annales secrètes d’après MR ».

Cependant, ces notes étaient prises en préparation d’un roman

historique commencé dès l’arrivée de Segalen en Chine en 1909,

auquel il a donné des titres différents, dont « Le Fils du

ciel » ou « Les Annales Guangxu », mais qui est finalement resté

en plan.

Ce sont ces « Annales » inabouties qui sont devenues la matière

première de « René Leys », lequel n’est finalement qu’un pendant

du grand projet du « Fils du Ciel », une « consolation » selon

Madeleine Micheau, un divertissement sans importance par rapport

à ses autres projets, selon Segalen lui-même. Dans une lettre à

Jules de Gaultier du 11 janvier 1914

,

à vingt jours de partir en expédition, il fait le point de ses

projets d’édition et d’écriture en cours, dont :

« … je ne sais quel roman simili-policier de la vie pékinoise

qui, ayant « vécu » voici trois ans, par nous-mêmes, est venu

s’imposer avant le départ. Ça s’appelle « Jardin mystérieux » et

ça se vendra honteusement au dixième mille ou bien le

public n’est plus le public. Enfin, j’y déverse une fois pour

toutes ma gourme d’écrire jamais un roman d’aventures. »

|

Ce

caractère joyeux de roman populaire transparaît dans

les titres qu’il envisage au départ : « Le Mystère

de la Chambre violâtre », « Le Jardin mystérieux »

,

etc. Il avait bien dans l’idée d’écrire une sorte de

roman-feuilleton, comme il dit dans une lettre à

Henry Manceron, datée du 5 avril 1916 : il y parle

des retards dans l’édition de Peintures et

l’écriture d’Orphée, et ajoute « Je me mettrai sans

désemparer à mon feuilleton d’aventures, René

Leys… »

.

C’est aussi ce que montre la prière d’insérer du

manuscrit A

:

« Toutes les qualités depuis longtemps reconnues au

roman d’aventure (qui est bien notre épopée moderne)

se retrouvent ici… »

Segalen

relit Paul Féval, « Les mystères de Londres » lui

inspirant sans doute ceux de Pékin

,

mais de très loin : il s’agit juste d’établir une

généalogie. Segalen a d’ailleurs écrit un essai

malheureusement resté à l’état d’ébauche « Sur une

forme nouvelle du roman »

qui montre bien

l’importance qu’il attachait au roman

|

|

Les Mystères de Londres,

de Paul Féval (1844) |

populaire comme mythologie. Une mythologie que l’on pourrait

rattacher à celles de Barthes.

Un roman-feuilleton plein d’humour

L’histoire de « René Leys » se passe du 28 février au 22

novembre 1911, c’est-à-dire pendant les mois critiques qui

mènent à l’abdication de l’empereur et à la prise du pouvoir par

Yuan Shikai, le 19 novembre.

Un roman-feuilleton

|

L’empereur Guangxu avec les eunuques

de la cour |

|

Victor Segalen

s’amuse à dépeindre la vie pékinoise avec un

semblant d’intrigue policière, son narrateur ayant

pour unique objectif de découvrir les secrets du

palais impérial. Il tente en fait d’établir la

vérité sur la mort de l’empereur Guangxu (光绪帝),

disparu le 14 novembre 1908 dans des circonstances

mystérieuses, après dix ans de détention dans le

nouveau Palais d’été suite à l’échec de la Réforme

des Cent Jours. |

Le narrateur piétine dans son enquête jusqu’à ce qu’il rencontre

un jeune Belge vivant à Pékin, René Leys, qui prétend avoir été

l’ami de l’empereur défunt, être celui du Régent (le propre père

de Puyi, Zaifeng

载沣)

et le chef de la police secrète. Il prétend aussi être au cœur

des intrigues et fréquenter même le lit de l’impératrice, veuve

de Guangxu. Mais Leys meurt avant d’avoir fourni les preuves de

ses dires. Reste un manuscrit difficile à publier car la vérité

est fuyante. Le narrateur le referme finalement en déclarant ne

rien vouloir savoir de plus : « Je ne saurai donc rien de plus.

Je n’insiste pas, je me retire… »

Le roman semble, en ce sens, préfigurer l’échec des tentatives

de faire le jour sur la propre mort de l’auteur, en 1919, dans

des circonstances tout aussi mystérieuses que celles de la mort

de l’empereur, après plusieurs mois d’une maladie dont on n’a

jamais réussi à définir la nature.

Mais ce qui prime, dans l’intérêt suscité par le texte, c’est

l’humour qui s’en dégage et qui en est la caractéristique

principale, ce « ton de vivacité ironique » dont parle Jean

Lartigue.

Vivacité ironique et distanciée

On a vu que Segalen était revenu dès 1912 de sa fascination pour

le jeune Maurice Roy, en se demandant comment il avait pu se

laisser entraîner dans ce qu’il appelle lui-même « un

laisser-aller sentimental » dans une confidence à Jean Lartigue

censurée par sa femme. C’est donc avec une certaine

distanciation qu’il écrit son texte, avec un regard ironique sur

Pékin et la cour impériale, mais aussi sur lui-même à travers

son narrateur.

Car il y a une distanciation par le simple biais de ce

narrateur, qui évite le récit à la première personne, intime et

direct. On se rappelle, à ce propos, que la thèse de Segalen

portait sur « L’Observation médicale chez les écrivains

naturalistes », mais qu’il s’intéressait plus à la littérature

qu’à la médecine et qu’il avait proposé initialement comme sujet

« le dédoublement de la personnalité », question qui parcourt

toute son œuvre, d’une manière ou d’une autre.

Il s’amuse du nom chinois dont on l’a affublé : Xiè Gélán

(谢阁兰),

qu’il traduit, outre le nom de famille, « orchidée du Pavillon

des vierges » ; je prise davantage, dit-il, mon « Épi de

seigle » breton. Il est à son meilleur quand il décortique les

généalogies de la famille impériale, en feignant de rapporter

les propos de son professeur qui est aussi celui « du neveu du

prince Lang », en fait le onzième de sa douzaine de neveux. Or,

à un dîner, rien ne se passe car on attend le principal convive,

« l’oncle du neveu du prince Lang », d’où l’on pourrait conclure

que l’oncle en cause est le prince, mais il n’en est rien : le

énième neveu en question « a autant d’oncles que le prince a de

neveux » … bref entre un vieillard qui n’a rien à voir avec le

prince.

Segalen s’amuse de tout et a un tel don de la formule que son

roman est un régal que l’on dévore d’une traite. Une

représentation d’opéra, par exemple, est l’occasion d’un tableau

très drôle de la foule qui s’y presse et des coutumes du lieu.

Ainsi les conversations se poursuivent :

« …parmi le va-et-vient des domestiques inondant les tables de

thé, lançant à dix mains tendues des serviettes chaudes qu’on

attrape et qu’on renvoie au vol, après essuyage de la sueur,

d’un geste élégant comme un coup d’aile ou d’éventail. »

Et vers la fin, quand nous sont décrits le coup d’Etat de Yuan

Shikai et l’abdication forcée de l’empereur, Segalen nous offre

un véritable tableau d’opérette, avec comme acteur principal le

« régent qui monte » et qu’il dépeint en connaissance de cause

puisqu’il a été à son service plusieurs mois, le temps de

soigner son fils tombé de cheval, au sens propre. La chute de

l’empire est aussi le moment où le narrateur s’est mis à douter

de son jeune professeur, entraînant sa chute à lui aussi.

Les dernières pages sont magistrales car elles nous ramènent,

par anticipation, à la mort de l’auteur lui-même : le narrateur

spécule sur une possible utilisation par son jeune ami de

feuilles d’or pour se suicider, ce qui était, explique-t-il, la

mort impériale : la feuille d’or qui seule ne tue pas, mais,

enrobant l’opium, y parvient… on se prend à penser au corps

inanimé de Segalen, trouvé dans la forêt de Huelgoat, le 23 mai

1919….

On referme le livre à regret. Victor Segalen était un écrivain

capable de réussir le pari d’écrire un roman populaire sans

quitter tout à fait le domaine de la sinologie. C’est cette même

capacité à trouver les formules qui captivent le lecteur qui

fait de ses écrits sur la statuaire ou ses recherches

archéologiques des monuments littéraires passionnants.

« Enquête

sur la genèse de René Leys de Victor Segalen »,

in

Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention),

numéro 15, 2000. pp. 67-79.

A lire en ligne :

https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_2000_num_15_1_1159

Madeleine Micheau tente d’établir un historique des

différentes versions et éditions. Mais elle décrit

aussi, avec émotion, la beauté du manuscrit A conservé à

la BnF, écrit, dit-elle, en partie à la plume d’oie sur

des feuilles de papier Morin translucide, avec une encre

(chinoise) d’une densité variable de brun – manuscrit

écrit en Chine, puis relié à Brest en 1917, couvert de

corrections et remaniements invitant finalement à

réécriture.

|

|