|

Brève histoire du xiaoshuo,

de la nouvelle au roman

VI. Les romans historiques sous

les Ming

2. Au bord de l’eau (Shuihuzhuan《水浒传》)

2.A Le Shuihuzhuan et ses sources

historiques

2.B Les différentes versions du roman

2.C

Le roman et sa postérité

2.D Les cartes à jouer du Shuihuzhuan

illustrées par Chen Hongshou

par Brigitte

Duzan, 14 juillet 2025

Le

Shuihuzhuan (《水浒传》),

ou « Au bord de l’eau » selon la superbe traduction de

Jacques Dars,

est l’un des quatre grands romans classiques chinois de la

période Ming, les « Quatre livres extraordinaires » (四大奇书)

de la littérature chinoise, avec

« Le Roman des Trois Royaumes » (Sānguó Yǎnyì《三国演义》),

« La Pérégrination vers l’Ouest » (Xiyouji《西游记》)

et le Jinpingmei (《金瓶梅》)

ou « Fleur en fiole d’or ».

Ces romans nés

de l’art du conteur sont considérés comme des romans populaires,

en

langue vernaculaire,

chacun représentatif d’un genre spécifique, peu prisé des

lettrés. Si « Le Roman des Trois Royaumes » est classé dans les

romans historiques, « Au bord de l’eau » est plutôt un roman

d’aventures, mais aussi sur fond historique, les deux romans

ayant d’ailleurs un auteur en commun : la première version du

Shuihuzhuan, qui date de 1368, est attribuée à Shi Nai’an

et Luo Guanzhong (施耐庵/罗贯中),

et c’est également à ce dernier qu’est attribué

« Le Roman des Trois Royaumes » ;

il était à la fois conteur et dramaturge, et connu pour ses

pièces historiques à la mode sous les Yuan. Les deux romans, et

en particulier « Au bord de l’eau », sont à la charnière entre

la période des Yuan et celle des Ming, dynastie fondée,

justement, en 1368.

« Au bord de

l’eau », cependant, est inspiré de personnages et d’événements

historiques sur lesquels ont brodé les conteurs qui se sont

multipliés sous les Song, et surtout les Song du Sud, aux 12e

et 13e siècles, créant de véritables confréries

spécialisées. Le roman se présente ainsi comme une série

d’épisodes où se mêlent exploits héroïques inspirés d’événements

historiques et événements surnaturels relevant des croyances du

taoïsme populaire et des superstitions.

Les

grandes lignes de l’histoire du roman

Les rébellions

ne sont pas rares dans l’histoire chinoise et sont dûment

répertoriées dans

les Annales dynastiques.

C’est le cas de la rébellion de Song Jiang (宋江),

chef des bandits des Monts Liang (Liangshan

梁山) qui

est au centre du roman.

La rébellion a

eu lieu dans les dernières années du règne de l’empereur Huizong

(宋徽宗),

à la fin de la dynastie des Song du Nord. Elle a commencé en

1114 dans le Shandong, dans les marais des monts Liang qui

constituaient une zone quasiment impénétrable et relativement

facile à défendre contre les incursions des troupes impériales.

Le roman

commence par un prologue qui relate la libération d’esprits

démoniaques par la faute d’un ministre prétendant rejeter toute

superstition. Il se poursuit en contant la constitution

progressive de la bande des brigands autour de Song Jiang,

poussés au crime et à la révolte par la corruption et la

vénalité des ministres et fonctionnaires impériaux à tous les

niveaux. La bande finit par atteindre le chiffre de 108 héros,

36 astres célestes (天罡三十六星)

et 72 terrestres (地煞七十二星),

qui avait été annoncé par un Écrit céleste remis à Song Jiang

par la mystérieuse Divinité du Neuvième Ciel (Jiutian

Xuannü

九天玄女)

.

La grande fête célébrant la réunion de ces 108 « astres »

constitue l’apogée du roman.

Dès lors, Song

Jiang est hanté par le désir d’être reconnu à sa juste valeur

par l’empereur et d’être amnistié avec tous ses compagnons.

Après deux tentatives que la perfidie des ministres fait rater,

toute la bande est amnistiée, et envoyée se battre contre les

envahisseurs Liao, puis contre d’autres rébellions. La dernière

campagne, contre Fang La (方腊),

est désastreuse : Song Jiang revient victorieux, mais ses

troupes sont décimées. Les quelques survivants sont nommés à des

postes officiels aux quatre coins du pays. Un prologue ajoute

encore à cette fin dérisoire : ce sont les ministres félons

autour d’un empereur impuissant qui ont le dernier mot.

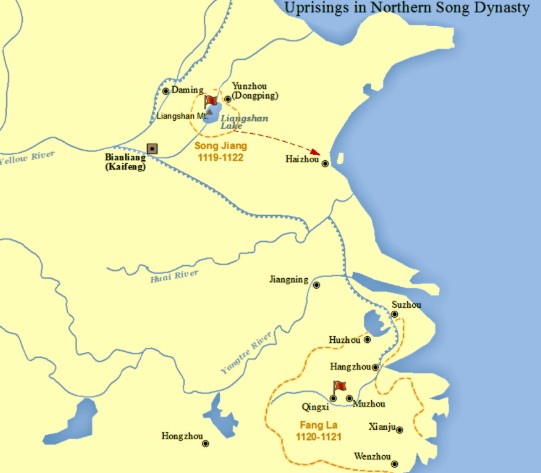

| |

Carte des sites des rébellions de Song Jiang et de

Fang La mentionnés dans le

Shuihuzhuan |

|

La

rébellion dans les Annales

L’histoire de

Song Jiang est brièvement mentionnée dans les

Annales dynastiques :

dans le « Livre des Song » (Song Shu《宋書》/《宋书》).

Le nom apparaît une première fois à la fin de la partie

concernant l’empereur Huizong (vol. 22) :

二月庚午,[…]

淮南盜宋江等犯淮陽軍,遣將討捕,又犯京東、河北,入楚、海州界,命知州張叔夜招降之。

Le deuxième

mois de l’année gengwu [soit 19 février-20 mars 1121],

Song Jiang, bandit de Huainan, attaqua les forces impériales à

Huaiyang. [L’empereur] envoya des troupes pour réprimer

l’insurrection et arrêter le chef. Mais il attaqua alors l’est

de la capitale [Bianliang/Kaifeng] et le Hebei, puis investit la

zone de Chu [aujourd’hui Hubei] et de Haizhou [dans l’actuel

Jiangsu]. L’empereur ordonna alors à Zhang Shuye, préfet de

Haizhou, de lui offrir l’amnistie.

Song Jiang est

encore mentionné dans la biographie de Zhang Shuye (vol.

353)

:

宋江起河朔,轉略十郡,官軍莫敢嬰其鋒。聲言將至,叔夜使間者覘所向,賊徑趨海瀕,劫鉅舟十餘,載鹵獲。於是募死士得千人,設伏近城,而出輕兵距海,誘之戰。先匿壯卒海旁,伺兵合,舉火焚其舟。賊聞之,皆無鬥志,伏兵乘之,擒其副賊,江乃降。

Song Jiang

s’est soulevé à Heshuo [au nord du Yangtsé, une partie des

provinces actuelles du Shanxi, du Hebei et du Shandong] et s’est

rendu maître de dix commanderies sans que les forces

gouvernementales osent le combattre. Quand Zhang Shuye apprit

que les rebelles approchaient, il envoya des émissaires pour

savoir dans quelle direction ils se dirigeaient. Les rebelles

sont allés vers la côte et ont saisi plus de dix grands bateaux

pour transporter leur butin. Alors Zhang Shuye a recruté plus de

mille combattants d’élite et tendu une embuscade dans la ville

proche. Il a ensuite mandé des troupes légèrement armées pour

attirer les bandits qui étaient en mer, en cachant quelques

robustes soldats sur la côte. Au début de l’attaque, ces soldats

se sont glissés sur les bateaux des rebelles et y ont mis le

feu, ce qui a sapé le moral des bandits. Après quoi les soldats

en embuscade ont capturé son adjoint et Song Jiang s’est rendu.

Tout le reste

tient de la légende qui s’est petit à petit constituée sous

l’impulsion de l’imagination des conteurs sous les Song, mais

aussi des dramaturges de théâtre zaju pendant la dynastie

des Yuan.

Les

premières traces de l’histoire à la fin des Song

On en trouve

quelques premières traces en littérature à partir de la fin des

Song, et d’abord dans les « Propos d’un vieil ivrogne » (Zuiweng

tanlu

《醉翁谈录》)

de Luo Ye (罗烨),

un recueil d’histoires diverses du genre « notes au fil du

pinceau » (biji (筆記/笔记)

qui date vraisemblablement de la fin des Song ou du début des

Yuan bien qu’on ne sache rien de l’auteur. C’est un ouvrage en

dix volumes très intéressant du point de vue littéraire, car le

premier volume traite du développement du roman et de l’opéra

chinois sous les Song, en affirmant le talent des écrivains de

fiction, chose rare à l’époque. On trouve dans cet ouvrage

certains des surnoms des bandits, typiques de la verve

populaire : celui de Yang Zhi (杨志),

« le Fauve à face bleue » (Qingmian shou

青面兽),

de Lu Zhishen (鲁智深),

« le Bonze tatoué » (Hua hesheng花和尚),

ou encore de Wu Song (武松),

« le Pèlerin » (Xingzhe [武]行者).

Dans son « Éloge

de Song Jiang et de ses trente-six compagnons plus une préface »

(Song Jiang san shi liu zan bing xu

《宋江三十六赞并序》),

datant également de la fin des Song, Gong Shengyu (龚圣与)

résume des récits qui circulaient dans le peuple, comme il le

dit dans sa préface : « On peut entendre dans les quartiers

populaires des histoires relatives à Song Jiang, mais elles ne

sont pas dignes de fournir matière à un livre, bien qu’il se

trouve des hommes… pour les écrire. » Ceci est cité par

Lu Xun

au

chapitre XV de sa « Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》),

« La tradition des récits historiques sous les Yuan et les Ming

(2) » (第十五篇.元明传来之讲史(下))

,

pour souligner le peu de cas que l’on peut faire de ces récits.

Le plus

intéressant de ces textes précurseurs est celui intitulé

« Faits négligés de l’ère Xuanhe des Song » (Da Song

Xuanhe yishi《大宋宣和遺事》/《大宋宣和遗事》),

qui date du début des Yuan. C’est en effet, selon l’ « Histoire

des Song » citée plus haut, la première année de l’ère Xuanhe,

c’est-à-dire en 1119, qu’a éclaté la révolte de Song Jiang dans

le Shandong ; Zhang Shuye a vaincu l’armée de Song Jiang la 3e

année de l’ère Xuanhe (1121) en l’attirant dans une embuscade à

l’extérieur de la ville de Haizhou.

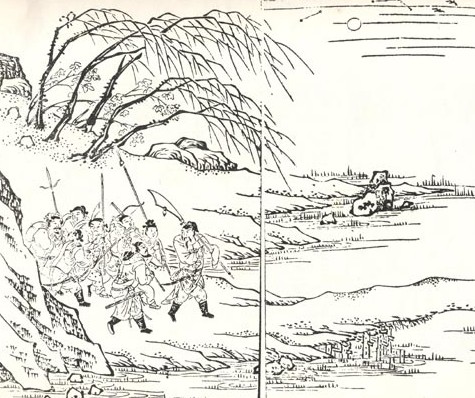

| |

Da Song

Xuanhe yishi, illustration d’un épisode

relatant les exploits d’un groupe de bandits

(dans une édition de la période Chongzhen 1627-1644,

à la fin des Ming) |

|

C’est dans cet

ouvrage que l’on trouve la première tentative de rassembler en

un ensemble plus ou moins cohérent les récits épars qui

circulaient « dans les quartiers populaires », et les maisons de

thé où se produisaient les conteurs. L’ouvrage est en dix

volumes, et c’est dans le 4ème que l’on trouve une

première version de l’histoire des bandits réunis autour de Song

Jiang

.

L’histoire commence par le choix des douze hommes qui doivent

escorter le convoi de Plantes et de Pierres rares et précieuses

destinées à l’aménagement du jardin de l’empereur ; ceci

entraîne de fil en aiguille l’aventure de Yang Zhi (杨志),

bloqué par la neige, obligé de vendre son précieux sabre, tuant

un voyou qui tentait de l’arnaquer, jeté en prison, marqué au

visage, envoyé en exil et sauvé en chemin par ses camarades avec

lesquels il part se réfugier dans des montagnes difficiles

d’accès.

C’est le début

de la bande du Shuihuzhuan, mais il s’agit là des monts

Taihang (太行山),

montagnes s’étendant du nord au sud à l’est du plateau de lœss,

en bordure du Shandong, célèbres pour avoir hébergé la révolte

des Turbans jaunes (黄巾之乱),

en 184, sous les Han de l’Est. Ce n’est que dans l’épisode

suivant, celui où Chao Gai (晁盖)

est forcé à son tour à entrer dans la clandestinité après s’être

emparé du cadeau destiné au grand maréchal Cai : il s’enfuit

alors avec ses hommes dans les marais du Mont Liang (Liangshan

po

梁山泊).

On a ici une rupture narrative qui reflète le processus de

création littéraire à partir de récits oraux.

Cette région

de marécages était une zone dévastée par les changements de

cours récurrents du fleuve Jaune depuis l’antiquité, mais en

particulier pendant la dynastie des Song ; le fleuve a encore

dévié en 1289, sous les Yuan, et les marais se sont alors peu à

peu partiellement asséchés, jusqu’à être réduits à cinq petites

zones marécageuses sous les Ming. Mais comme, sous les Song, les

marais étaient en outre une espèce de no-man’s land à la limite

entre plusieurs unités administratives, le gouvernement n’y

exerçait qu’un contrôle minimal, limité par les difficultés

d’accès. C’était donc un lieu idéal de refuge pour les

hors-la-loi. Song Jiang n’y était pas associé au départ, mais la

légende l’a assimilé à d’autres bandes.

L’histoire se

poursuit avec les aventures de Song Jiang et l’insertion d’un

épisode « merveilleux » de type

chuanqi

(传奇) :

l’intervention de la mystérieuse déesse du Neuvième Ciel (Jiutian

Xuannü

九天玄女)

et de son Écrit céleste portant les 36 noms et prénoms de ses

généraux, « afin que Song Jiang soit leur chef et devienne le

champion de la loyauté et de la justice ». Ainsi est amené le

thème du « bandit juste et loyal » (zhongyi fei

忠義匪/忠义匪)

qui caractérise les bandits du Shuihuzhuan. Mais ils ne

sont encore que 36 : les 36 « astres célestes » du roman, les 72

« astres terrestres », leurs lieutenants, viendront ensuite,

pour compléter le chiffre symbolique de 108

.

| |

Jiutian

Xuannü, illustration d’une édition

japonaise de 1829 du

Shuihuzhuan |

|

C’est alors

que les dramaturges du théâtre zaju (雜劇/杂剧)

de la dynastie des Yuan se sont emparés de l’histoire, ou du

moins de certains de ses épisodes.

L’histoire des bandits du Mont Liang dans le théâtre zaju des

Yuan

Sous les Yuan,

les Chinois étant exclus des principales fonctions officielles

et les examens impériaux supprimés, les lettrés se retrouvent au

bas de l’échelle sociale et trouvent dans le théâtre un genre

qui leur permet de s’exprimer, pour un public populaire, dans

une langue qui mêle prose en langue vulgaire et intermèdes

chantés hérités d’un style de balade antérieur. Deux listes de

pièces qui nous ont été transmises témoignent de la grande

popularité de ce théâtre, au moins dans les grands centres

urbains du nord : l’une, « Le Registre des fantômes » (Lugui

bu《录鬼簿》)

établie par Zhong Sicheng (钟嗣成)

en 1330, compte 458 titres, l’autre, publiée en 1398, 535. Seuls

162 livrets nous sont parvenus, mais sur ceux-ci une vingtaine

ont pour thème des histoires des bandits du Liangshan.

On doit à Zhu

Quan (朱权,

1378-1448) la deuxième de ces deux listes : « Catalogue des sons

corrects de l‘ère de la Grande Harmonie » (Taihe zhengyin pu《太和正音谱》)

.

17e fils de l’empereur Hongwu des Ming (明洪武),

il a été à la fois commandant militaire, historien, dramaturge

et musicien, auteur d’essais taoïstes, d’un « Manuel du thé » (Chá

pǔ《茶谱》)

et d’un recueil de partitions pour guqin, « Le manuel du mystère

et du merveilleux » (Shénqí mì pǔ《神奇秘谱》).

Le Taihe zhengyin pu est divisé en deux parties dont la

première concerne la théorie théâtrale et les matériaux

historiques ; il y distingue douze catégories de pièces en

fonction du type de sujet et du caractère moral des

personnages ; les bandits sont la catégorie n° 8, après les

orphelins et les félons.

Un de ses

contemporains, Zhu Youdun (朱有燉),

fils du fondateur de la dynastie Ming né en 1379, est l’auteur

d’une trentaine de pièces qui joignent des airs au caractère

recherché à des dialogues en langue vernaculaire, dont deux

mettant en scène des aventures qui préfigurent celles des

bandits du Liangshan : « Le Moine Léopard revient à la vie

profane » (Baozi heshang zi huansu

《豹子和尚自还俗》)

et « Le Tourbillon noir cultive la loyauté et dédaigne les

richesses » (Hei xuanfeng zhangyi shucai

《黑旋风仗义疏财》).

Li Kui (le

Tourbillon noir) est un sujet récurrent dans ces pièces

destinées à un public populaire. Ainsi « Le Tourbillon noir

offre par deux fois une victoire » (Hei xuanfeng shuang xian

gong

《黑旋風雙獻功》/

《黑旋风双献功》),

de Gao Wenxiu (高文秀),

pièce qui a la particularité de comporter un dialogue où Song

Jiang se présente comme étant à la tête de 36 « drôles » et 72

« petits drilles » (三十六大夥,七十二小夥).

Les 108 étaient donc désormais au complet. En revanche,

l’histoire se passe au mont Tai et Li Kui est un paysan plein

d’humour, différent du Li Kui impulsif et irresponsable du

roman : la pièce loue son désir d’éliminer la violence et de

protéger la justice.

C’est une

pièce qui joue un rôle important dans l’évolution de la légende

populaire du Shuihuzhuan, avec une autre pièce de la même

époque, du dramaturge Kang Jinzhi (康进之) :

« Li Kui portant les épines » (《梁山泊李逵负荆》).

L’épisode se passe dans les marais du Liangshan et se trouve

dans le roman

.

Li Kui apprend que la fille d’un aubergiste a été enlevée par

deux hommes se disant être Song Jiang et Lu Zhishen ; offusqué

et furieux, il rentre au repaire et traite de tous les noms les

deux chefs auxquels il reproche de déchoir, mais les deux hommes

nient les faits ; après confrontation, Li Kui doit reconnaître

son erreur et s’excuse auprès de ses deux amis. Il capture les

deux brigands et rapporte leurs têtes à Song Jiang. La pièce

souligne le caractère fougueux de Li Kui, mais aussi sa grande

sincérité dans sa lutte pour le bien : en guise d’expiation, il

se mortifie en arborant un fagot de branches épineuses sur le

dos.

C’est juste

une expiation personnelle dans le style du personnage, mais cela

représente bien l’esprit de loyauté et de justice inscrit dans

le titre des premières versions du roman, dont l’édition en cent

chapitres « Au bord de l’eau, [histoires de] loyauté et de

justice » (Zhongyi shuihuzhuan《忠義水滸傳》/《忠义水浒传》)

publiée par Guo Xun (郭勛)

vers 1550.

Voir :

2.B Les différentes versions du roman

Une

autre pièce du même dramaturge mettait en scène un autre

épisode concernant Li Kui (《黑旋风老收心》),

mais il ne nous en reste que le titre, répertorié dans

le premier catalogue de pièces zaju, le texte est

perdu.

|