|

|

Tamura Toshiko

田村俊子

Entre Tokyo et Shanghai, 1884-1945

par Brigitte

Duzan, 9 mars 2024

| |

Tamura Toshiko |

|

De son vrai

nom Satō Toshi (佐藤とし),

Tamura

Toshiko

est née en avril 1884 dans le quartier populaire d’Asakusa à

Tokyo où son père était marchand de sacs de riz. À 17 ans, elle

entre à l’université des femmes du Japon Nihon Joshi Daigaku.

mais doit vite abandonner. Elle commence à écrire et devient

vite célèbre, participant à l’émergence d’un courant de

littérature féminine en rupture avec la tradition.

Elle a été la

première écrivaine japonaise à vivre de ses droits d’auteur,

mais elle reste encore relativement méconnue.

L’écrivaine et

traductrice

Mo Yin (默音)

l’a découverte lors de ses recherches sur la littérature

féminine japonaise du début du 20e siècle, et s’est

inspirée de sa vie autant que de ses premiers récits pour écrire

une novella où se mêlent fiction et non fiction, comme dans les

récits de Tamura Toshiko elle-même. D’où l’intérêt de mieux

connaître une écrivaine qui offre par ailleurs un parallèle

intéressant avec

le monde littéraire féminin qui émerge en Chine dans les années

1910.

Sa carrière d’écrivaine passe par trois étapes :

- dans

les années 1910 : elle devient la « femme nouvelle » de la

littérature japonaise ;

- de

1918 à 1933 : elle fait l’expérience de l’immigration japonaise

à Vancouver, puis passe trois ans à Los Angeles avant de rentrer

au Japon ;

- de

1942 à sa mort en 1945 : elle édite une revue féminine sous

auspices japonais dans Shanghai occupée.

1910-1918 : Femme nouvelle, écrivaine à succès

Elle fait ses premières armes en littérature dans un Japon

encore dominé par l’idéologie typiquement confucéenne dite

ryōsai kenbo (良妻賢母),

bonne épouse, mère avisée. Mais cette fin de l’ère Meiji

(1868-1912) est en même temps une période d’émancipation

féminine qui voit émerger une « femme nouvelle » (atarashii

onna

新しい女),

revendicatrice et turbulente, qui a exercé une influence

déterminante sur l’image de la « femme nouvelle » chinoise (新女性)

dans les années 1910-1920 ; dans les deux cas, cette « femme

nouvelle » est inspirée par la Nora de la « Maison de poupée »

d’Ibsen et le phénomène sera de même étouffé dans l’œuf par la

guerre.

Publiant nouvelles et essais presque tous les mois de 1911 à

1918,

Tamura Toshiko

devient alors l’une des écrivaines représentatives de ces

« femmes nouvelles ». Mais, en même temps, elle est née dans un

quartier traditionnel de Tokyo, dit shitamachi (下町),

la ville basse, celui des vieux théâtres et d’une culture

populaire ancienne, d’où son surnom un rien péjoratif d’Edokko

(江戸っ子),

enfant d’Edo

.

Ce surnom, c’est Hiratsuka Raichō qui le lui a donné, l’une des

fondatrices en 1911 d’une revue emblématique : Seitō (青鞜),

c’est-à-dire « Bas bleu »

,

première revue littéraire féministe au Japon. Elle n’en

demandera pas moins à

Tamura

Toshiko de

contribuer à la revue lors de son lancement, ce qui montre bien

que Toshiko avait déjà une certaine notoriété dans les

cercles littéraires.

| |

Seitō, couverture du

premier numéro

(illustration de

Takamura Chieko) |

|

La nouvelle

qu’elle publie dans ce premier numéro de

Seitō,

en septembre 1911, est « Sang chaud » (Ikichi

生血) :

les sentiments mitigés ressentis par une femme après avoir passé

une nuit avec un homme quasiment inconnu dans une auberge. On

trouve là quelques motifs récurrents dans l’œuvre de

l’écrivaine, et en particulier une description sans concession

du corps de la femme en parallèle avec celle des rues saturées

d’humidité du quartier de Yoshiwara (吉原),

le quartier d’Edo célèbre pour ses courtisanes, ses « maisons

vertes » et ses artistes. Quartier aussi du théâtre kabuki où

son grand-père l’entraînait et dont sa mère était passionnée,

plaisir qui se fit rare quand la famille se retrouva en proie à

des difficultés financières.

En fait, selon une tradition que l’on retrouve aussi en Chine,

son père avait été « adopté » par la famille de sa mère, pour

aider au commerce familial des sacs de riz. Satō était le nom de

famille de sa mère. Ses parents se sont séparés quand elle était

enfant et elle a vécu un temps avec son père, avant de revenir

vivre avec sa mère parce que son père s’était remarié et avait

un enfant. Toshiko avait une petite sœur née en juillet 1889

qui, elle, était jolie, mais elle est morte en 1902. Finalement,

le sentiment qui ressort des premiers récits de Toshiko, à

partir de 1903, est celui d’une enfant en manque d’affection,

une impression de solitude, aux côtés d’une mère absente,

froide, préoccupée de sa propre carrière plutôt que du bien-être

de sa fille. Car sa mère était artiste et, après le départ de

son mari, a enseigné le chant ; mais elle a eu aussi de jeunes

amants.

En 1901,

Toshiko est

envoyée à l’Université des femmes du Japon (Nihon Joshi Daigaku

日本女子大学)

qui venait juste d’être fondée par Naruse Jinzo, un pionnier au

Japon de l’enseignement universitaire pour les femmes ; malgré

une approche très conservatrice, l’université a malgré tout

formé un premier contingent de « femmes nouvelles », dont les

cinq fondatrices de

Seitō.

Toshiko a cependant abandonné dès la première année, pour

des raisons contestées : problème de santé, manque d’intérêt

pour les cours, ou simplement faute d’avoir les moyens de payer

l’université, son père n’ayant plus les moyens de continuer à

l’aider.

C’est aussi ce

qui l’a poussée à écrire : seule de ses paires à venir d’une

famille modeste, sans père ou mari qui puisse payer ses

factures, elle a alors écrit pour vivre, et d’abord en entrant

dans le cercle de

l’écrivain Kōda

Rohan (幸田露伴)

dont elle est restée proche pendant plusieurs années. C’est

sous son égide, et le pseudonyme de Roei (露英),

qu’elle publie sa première nouvelle en février 1903, juste avant

son 19e anniversaire, dans la revue littéraire

Bungei kurabu (文芸倶楽部)

ou Club des arts littéraires

.

Intitulé Tsuyuwake goromo, soit « Vêtements trempés par

la rosée », le récit était écrit en japonais classique, dans le

style de la célèbre écrivaine du début de l’ère Meiji Higuchi

Ichiyō (

樋口一葉)

.

Toshiko

y dépeint les

efforts d’une jeune orpheline qui tente désespérément de

convaincre son frère de ne pas divorcer, la mort des parents

l’ayant laissée à sa charge ; mais elle meurt de tuberculose

après avoir vainement supplié son frère, sous la pluie, de ne

pas abandonner sa femme pour aller vivre avec une chanteuse.

L’atmosphère est sombre et, proche de l’autofiction, le récit

semble être porteur d’un lourd symbolisme.

Cependant, trois ans plus tard, en 1906, Toshiko rompt avec Kōda

Rohan car le style classique sur lequel il insistait ne lui

permettait pas d’exprimer les sentiments d’une Japonaise moderne

comme elle voulait le faire. Et en 1909, elle épouse Tamura

Shōgyo qu’elle avait rencontré dans le cercle de Kōda Rohan mais

qui avait dix ans de plus qu’elle. Elle va dès lors connaître un

grand succès contrairement à son mari qui continue à écrire dans

le style classique conseillé par Kōda Rohan, ce qui créera de

profondes tensions dans le ménage.

Pour sa part, elle se rapproche d’un cercle d’artistes liés à un

mouvement du nouveau théâtre dit shingeki (新劇)

dont l’un des principaux représentants était

Hōgetsu

Shimamura,

dramaturge qui,

en 1911, joua un rôle de premier plan dans la production au

Théâtre impérial de Tokyo de « La maison de poupée » d’Ibsen –

production qui défia la chronique car le personnage de Nora

devint une icône féministe, représentante de la « nouvelle

femme », et le rôle était en outre interprété pour la première

fois par une actrice, Matsui Sumako (松井

須磨子)

.

Cette même année 1911 marque le début de l’« âge d’or » de

Tamura Toshiko : son roman Akirame (あきらめ)

ou « Résignation » remporte le prix littéraire du journal Asahi

Shimbun. C’est une histoire d’infidélité, d’amour lesbien, et du

désir d’une jeune femme de devenir célèbre en dépit des

objurgations du directeur de son école ; à la fin, cependant,

elle ne peut supporter les rumeurs que l’on fait courir sur

elle, et elle « se résigne » à aller vivre à la campagne avec sa

grand-mère âgée et souffrante en abandonnant ses rêves de gloire

théâtrale – conclusion typique des récits de Toshiko. Elle-même

avait tenté une carrière d’actrice avec la troupe de

Shimamura,

mais, n’étant pas assez belle pour cela, dut « se résigner » à

ne pas être actrice mais écrivaine.

| |

Un de ses premiers

recueils de nouvelles (1913) |

|

Elle poursuit en 1912 avec un récit qui dépeint son expérience

du théâtre : Chōshō (嘲笑)

ou « Moquerie », puis, en 1913, Onna Sakusha (女作者)

ou « L’écrivaine », tout aussi autobiographique (une écrivaine

en panne d’inspiration en fait porter la faute sur son mari et

se retourne contre lui), et le recueil de neuf nouvelles

Miira no Kuchibeni (木乃伊の口紅)

ou « Le rouge à lèvres de la momie » où un couple d’écrivains

rivalisent et se disputent. On retrouve le thème de

l’homosexualité féminine dans une nouvelle parue en 1914,

Haru no ban (春の晩)

ou « Soir de printemps », qui décrit les deux relations d’une

jeune femme, l’une hétérosexuelle, l’autre homosexuelle.

| |

Le rouge à lèvres de la

momie |

|

C’est cette

année-là que Tamura Toshiko rencontre le journaliste Suzuki Etsu

(鈴木悦)

qui travaillait pour l’Asahi Shimbun. En 1916, elle se

sépare de son mari. Ses publications ont de plus en plus de

succès, en particulier auprès de tout un lectorat féminin jeune.

Ses récits

paraissent dans les revues littéraires populaires comme Chūō

Kōrōn ou Revue centrale (中央公論) et Shinchō

(新潮)

.

Elle fait partie de tout un groupe de jeunes écrivaines

indépendantes et professionnelles qui vivent de leur plume et

expriment leurs émotions intimes. Elles vont être à la source

d’une véritable sous-culture que l’on a appelée

shôjo bunka

et qui s’est développée au début des années 1920. Mais Tamura

Toshiko ne sera plus là.

En 1918, en

effet,

elle part

avec Suzuki à Vancouver

où elle va rester jusqu’en 1933, ne rentrant au Japon qu’en

1938, après deux années à Los Angeles.

1918-1936 : l’expérience de l’étranger

o

1918-1933 : Quinze ans au Canada.

Ces années au

Canada sont relativement difficiles. Elle ne pouvait que

difficilement s’intégrer dans la communauté japonaise, étant une

écrivaine capable de vivre de sa plume, alors que la majorité

des immigrants japonais appartenaient aux couches pauvres de la

population et avaient émigré pour des raisons économiques ; ils

étaient en outre très conservateurs. Maîtrisant mal l’anglais,

Toshiko s’est retrouvée marginalisée dans un monde où elle

n’avait pas sa place, tandis que Suzuki, de son côté, tentait de

créer un syndicat des travailleurs japonais pour défendre leurs

droits

Toshiko

recommence cependant à écrire, pour des journaux japonais de

Vancouver, mais sous le pseudonyme significatif de Tori no ko

(鳥の子),

c’est-à-dire « Petit oiseau », montrant bien qu’elle se sentait

fragile « comme un oiseau sur la branche ». Elle écrit des

haiku, mais aussi quelques nouvelles, la première, en 2019,

intitulée Bokuyōsha

(牧羊者),

ou « Bergers », symboliquement inspirée de l’histoire de David

et Goliath.

Elle rend

compte dans la cinquantaine d’articles publiés dans la presse

japonaise au Canada de la vie des immigrants japonais à

Vancouver, et surtout le racisme auquel ils étaient confrontés.

Elle n’a écrit que neuf nouvelles pendant toute cette période.

Et c’est juste avant son retour au Japon qu’elle publie une

novella décrivant l’histoire du mouvement ouvrier japonais à

Vancouver, à la suite des émeutes antijaponaises de 1907, la

communauté blanche s’étant alarmée du nombre croissant

d’immigrants qui menaçaient à leurs yeux l’intégrité de toute la

province de British Colombia. La novella est intitulée

Chiisaki ayumi (小さき歩み),

soit « Petits pas », et elle est publiée en trois parties, dans

les numéros d’octobre et décembre 1936 et mars 1937 du journal

Kaizō

(改造).

Le 25 février

1932, cependant, Suzuki était rentré au Japon, pour ce qui

devait être un voyage rapide. Un an plus tard, il y était

toujours. Le 11 septembre 1933, il meurt d’une appendicite à

l’hôpital dans sa ville natale de Toyohashi. Il vivait en

réalité à Tokyo avec une autre femme qui était rentrée du Canada

au Japon avec lui.

o

1933-1936 : trois ans à Los Angeles

En novembre

1933, au bord du suicide

,

Toshiko part à Los Angeles. Son premier contact est une actrice,

épouse d’un célèbre acteur japonais de Hollywood, qu’elle avait

connue à Tokyo et qui lui aurait inspiré le personnage de Tomie

dans Akirame. Mais, quand elle arrive à Los Angeles,

l’actrice est séparée de son mari, gagne tout juste sa vie en

vendant des produits de beauté, continue de militer pour les

idées de gauche et qui plus est son fils a la tuberculose.

Autant de raisons pour l’éviter.

Toshiko trouve

cependant très vite un éditeur : elle publie dans le Rafu

shimpō

(羅府新報),

ou Los Angeles (Japanese) Daily News, un journal qui publiait

depuis sa création en 1903 des nouvelles d’écrivains et

écrivaines japonais (es) célèbres.

Elle finit par

rentrer au Japon en 1936. Mais c’est un tout autre Japon que

celui qu’elle avait quitté dix-huit ans auparavant. Ce n’est pas

non plus la même personne ni la même écrivaine qui remet les

pieds sur le sol natal.

1936 : bref

retour au Japon

Fini l’âge

d’or de l’ère Taishō.

Elle reprend son nom Satō

Toshiko et désormais les histoires de ses héroïnes, dans ses

nouvelles, sont mêlées à des problèmes de classe et des

questions politiques dans le Japon nationaliste de cette fin des

années 1930.

Après

Chiisaki

ayumi,

elle publie

trois nouvelles qui se passent au Japon, dont Mukashi gatari

(昔がたり),

« Histoire d’autrefois », publiée dans la revue Bungakukai

(文学界)

ou « Monde des lettres », en janvier 1937. Ce que reflète la

nouvelle, c’est l’angoisse des écrivains obligés de se conformer

à l’idéologie nationaliste et militariste en renonçant à leurs

idées pour se prononcer en faveur du tenkō

(転向),

littéralement « conversion dans la (bonne) direction ». Le récit

est conté à la première personne, par la narratrice interrogée

sur une étudiante qu’elle a connue dans le passé, sans que soit

précisée l’identité de son interlocuteur – il est désigné par le

démonstratif « ce », sono ko (其の子),

qui pourrait vouloir dire quelqu’un dont on a déjà parlé. Mais

cette volontaire imprécision, ce doute, donne un sens inquiétant

au personnage et à la nouvelle.

Fini les

personnages féminins en lutte pour leur indépendance dans une

société patriarcale, contre l’idéal confucéen des bonnes épouses

et mères (il n’y a d’ailleurs jamais d’enfants dans les récits

de Tamura Toshiko). Les personnages sont maintenant comme

étouffés dans une atmosphère irrespirable, quasi

claustrophobique.

Avant de

quitter le Japon, elle publie encore deux nouvelles. L’une,

parue en novembre 1938 dans Chūō kōron, est intitulée

Yama michi

(山道) :

« La route de montagne ». De manière semblable à sa première

nouvelle publiée en 1911 dans le numéro inaugural de la revue

Seitō, ce récit dépeint les émois intérieurs d’une femme

qui, marchant avec son amant sur un chemin de montagne, est en

fait en train de lui faire ses adieux, ainsi qu’à son pays. Ici

cependant, plus de description de scènes sexuelles ; ne restent

que la tristesse de la perte prochaine et la persistance du

désir,

et en toile de fond la menace destructrice de la montée du

nationalisme.

En décembre 1938,

Toshiko publie une dernière nouvelle avant son départ:

Bubetsu (侮蔑),

« Mépris ». Le récit est centré sur deux jeunes

Nippo-Américains, un jeune garçon et sa petite amie, qui tentent

de trouver leur place entre Japon et Amérique, mais sont en fait

ostracisés des deux côtés. En cause sont les notions de nation

et de race, et de ce qui définit la culture, avec tout ce que

cela peut avoir d’arbitraire et d’imaginaire, au service du

nationalisme.

Avant cette nouvelle, elle avait exprimé son dédain du

nationalisme, justement, dans un article publié en juin 1937

dans le Miyako Shimbun (都新聞) :

Nihon fujin undō no nagare o miru (日本婦人運動の流れを観る),

« Regard sur les courants actuels du Mouvement des femmes ».

Elle y critique l’utilisation des femmes par le gouvernement

japonais pour soutenir l’effort de guerre après en avoir fait

des ouvrières sur le front industriel, en soulignant la

contradiction qu’il y a à vouloir que les femmes donnent

naissance à une nombreuse progéniture si c’est ensuite pour

l’envoyer se faire tuer sur le front. Mais son propos va au-delà

du nationalisme japonais : elle attaque l’idée même de race

pure, de suprématie culturelle, d’Etat-nation unifié et en

revient en contrepoint à la beauté de la nature en dépit des

faiblesses humaines.

Dans les articles et récits de ces années 1930, elle apparaît

non plus comme la « femme nouvelle » des années 1910, mais comme

une écrivaine aux styles multiples nés de son expérience

internationale

.

Et puis, fin 1938, elle part à Shanghai.

1938-1945 : Shanghai

Depuis la fin de la bataille de Shanghai, le 26 novembre 1937,

la majeure partie de la ville est occupée par les troupes

japonaises, hors concessions internationales d’abord, les

concessions étant finalement occupées elles aussi le 8 décembre

1941.

| |

Toshiko à Shanghai |

|

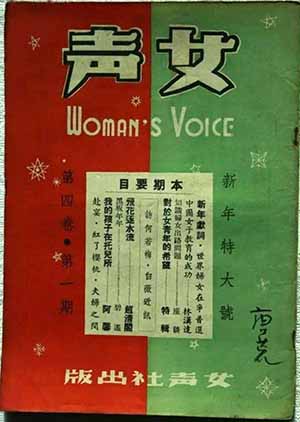

Toshiko part comme correspondante du Chūō Kōrōn. Puis, en

1942, après l’occupation totale de la ville, elle devient, sous

le nom de

Zuo Junzhi (左俊芝)

,

rédactrice-en-chef d’une revue féminine chinoise, « La Voix des

femmes » (《女声》),

sous-titrée en anglais « Woman’s Voice », sous l’égide des

autorités japonaises et financées par elles. Cependant, comme

elle ne lisait ni n’écrivait le chinois, elle avait pour

assistante de rédaction une Chinoise nommée Guan Lu (关露).

| |

La voix des femmes /

Woman’s Voice |

|

Or cette Guan Lu était en fait membre du Parti communiste, et

chargée par le Parti d’espionner sur les collaborateurs des

Japonais, le journal servant de couverture. En juillet 1943,

elle est même envoyée par le journal pour participer à une

conférence sur « la littérature de la Grande Asie orientale »

qui se tient en août à Tokyo. Elle est chargée par son supérieur

dans le Parti, Pan Hannian (潘汉年),

de remettre une lettre à un ami japonais pour tenter de renouer

les liens avec les membres du Parti communiste japonais. Il y a

une douzaine de Chinois à la conférence et chacun doit faire une

allocution à la radio. Guan Lu choisit pour sujet « les échanges

culturels entre les femmes chinoises et japonaises », en

insistant sur le rôle des écrivains pour faciliter la

communication.

Elle sera par la suite considérée comme traître, condamnée deux

fois à la prison et finira misérablement sur un lit d’hôpital.

Bien qu’elle ait été réhabilitée juste avant sa mort, c’est

l’image d’elle qui est longtemps restée. Elle était pourtant

écrivaine, poétesse et traductrice,

amie de

Ding Ling (丁玲)

et de

Yang Mo (杨沫) ;

de 1947 à 1951, elle a même travaillé comme scénariste au bureau

du cinéma. Elle avait donc toutes les qualifications requises

pour être la rédactrice de

« La Voix des femmes ».

Ce qui reste obscur, c’est le rôle véritable de Tamura Toshiko

dans cette aventure. Il semble évident qu’elle ait dû faire son

tenkō

et que le journal lui ait permis d’échapper à l’atmosphère

pesante du Japon. Mais elle semble s’être bornée à répondre au

courrier des lectrices, en se le faisant traduire.

Cependant, « La Voix des femmes » est resté le seul magazine

féminin publié à Shanghai pendant l’occupation japonaise, et en

tant que tel offre une perspective inédite sur la complexité de

la communication culturelle dans la ville à l’époque. C’est le

sujet de recherche d’une professeure de l’Université des

communications de Chine qui a également étudié au Japon : Tu

Xuhua (涂晓华).

Elle a publié en 2014 un résultat exhaustif de ses recherches,

en faisant ressortir la politique éditoriale, les différentes

rubriques, les contributeurs : « Recherches sur la revue "La

voix des femmes" dans la Shanghai sous occupation japonaise » (《上海沦陷时期《女声》杂志研究》).

On peut aussi replacer la revue dans la continuité des

revues littéraires féminines à Shanghai au début du 20e

siècle,

y compris celle, portant le même nom, fondée en 1932 par une

militante féministe chinoise …

Quant à Tamura Toshiko, elle est décédée d’une hémorragie

cérébrale le 16 avril 1945, peu de temps avant la capitulation

du Japon et la libération de Shanghai. Sa tombe est à Kamakura,

près du temple bouddhiste Tōkei-ji (東慶寺).

Après sa mort, en 1946, a été créé un prix de littérature

féminine financé par ses droits d’auteur.

| |

La tombe de Tamura

Toshiko à Kamakura |

|

Au Japon, la spécialiste de Tamura Toshiko est

Kurosawa Ariko

(professeure à l’université d’Okinawa, née en 1952) qui poursuit

la publication de ses œuvres complètes : Tamura Toshiko

sakuhinshū (田村俊子作品集),

Après l’avoir rencontrée au Japon et avoir fait elle-même des

recherches à Shanghai, Mo Yin a écrit un article sur

l’écrivaine, illustré des photos des divers lieux où elle a

vécu :

https://mp.weixin.qq.com/s/X6xlKis_LHnZU-S0zQux2Q

Bibliographie en anglais

-

The Body, Migration and the Empire :

Tamura Toshiko’s Writing in Vancouver from 1918 to 1924. by

Noriko K. Horiguchi, US-Japan Women’s Journal, n° 28 (2005), pp.

49-75. University of Hawai’i Press.

-

From New Woman Writer to Socialist: The Life and Selected

Writings of

Tamura Toshiko from 1936-1938, by

Anne E. Sokolsky, Brill, 2015.

| |

From New Woman Writer to

Socialist |

|

-

Tamura Toshiko, the Modern Murasaki, by Edward Fowler, Columbia

University Press, 2006.

Aucune

traduction en français.

Première écrivaine professionnelle du Japon moderne

(1872-1896), et autre écrivaine issue d’un milieu très

modeste, affectée elle aussi par la faillite de son

père.

Elle a

été prise dans les purges des débuts du régime

maoïste car impliquée dans « l’affaire Pan Hannian »,

arrêté en 1953 pour trahison, et condamné en 1955 à la

prison puis envoyé en camp de rééducation. Elle fera dix

ans de prison, puis huit à nouveau à partir de 1967.

Elle finira tristement sa vie dans la solitude. En 1980,

une thrombose cérébrale la laisse paralysée. Le 5

décembre 1982, après avoir terminé ses mémoires, elle

se suicide en avalant des somnifères. Elle avait été

réhabilitée sur son lit d’hôpital le 23 mars. On la

redécouvre aujourd’hui.

Elle a

laissé des poèmes, des histoires pour enfants et un

roman, ainsi que des essais publiés après sa mort :

1936 "Chants sur le Pacifique" (recueil de poèmes)《太平洋上的歌声》(诗集)

1940 "Hier et aujourd’hui" ( roman autobiographique )《新旧时代》(长篇自传体小说)

1951 "Le verger" (littérature pour enfants)

《苹果园》(儿童文学)

1986 "Troubles dans la ville" (recueil d’essais )《都市的烦恼》(散文集)

|

|