|

|

Lu Xun 魯迅

III. Les « Contes anciens sur un mode nouveau »

par Brigitte Duzan, 02 Septembre 2014

Ce recueil comporte

huit récits, dont le sujet est emprunté à la mythologie ou à

l'histoire antique et fait écho aux événements de son époque

pour en faire la critique. Ils

ont été écrits entre

novembre 1922 et décembre 1935.

1. Réparer

le ciel 《补天》

novembre 1922

2. Fuir

dans la lune 《奔月》

décembre

1926

3. Réguler

les eaux 《理水》

novembre

1935

4. Cueillir

des vesces 《采薇》

décembre

1935

5. Forger

les épées 《铸剑》

octobre 1926

6.

Traverser la passe 《出关》

décembre 1935

7. Contrer

l’agression 《非攻》

août 1934

8.

Ressusciter les morts

《起死》

décembre 1935

Traductions en français :

- Contes anciens à

notre manière, traduit et présenté par Li Tche-houa,

Gallimard/Connaissance de l’Orient, 1959.

- Contes anciens sur un mode

nouveau, Editions des lettres étrangères, Pékin, 1978.

- Histoires anciennes

revisitées, traduction d’Alexis Brossolet, éditions du Non-Agir,

janvier 2014.

L’histoire de Mei

Jianchi : le

cinquième des « Contes anciens à notre manière »

Achevé en octobre

1926, « Forger les épées » est une vision personnelle de

l’histoire de Mei Jianchi (《眉间尺》),

un conte dont les traces les plus anciennes remontent à des

textes compilés sous la dynastie des Han. L’histoire a

relativement peu changé au fil des siècles, contrairement à ce

que l’on observe habituellement. En revanche, la signification

symbolique a évolué, en particulier dans la version qu’en a

donnée

Lu Xun

(魯迅).

Le conte

L’histoire :

version courante

Il était une fois un enfant au visage peu ordinaire, dont

l’espace entre les arcades sourcilières était plus grand que la

moyenne. On l’appela donc Mei Jianchi (眉间尺), c’est-à-dire celui

qui a une glabelle d’un chi (尺) - soit environ 30 cm (1).

Ce Mei Jianchi était le fils d’un maître forgeron nommé Ganjiang

(干将) qui excellait dans la fabrication des épées ; il passa

trois ans à en forger une superbe, à la double lame extrêmement

tranchante, pour le roi de Chu (楚王) qui le lui avait ordonné. Il

savait parfaitement que le roi le ferait mettre à mort pour

éviter qu’il n’en forge une autre pour un rival. Avant de

mourir, il laissa donc une précieuse épée à son épouse Moxie

(莫邪)(1) en lui disant que c’était pour que son fils puisse le

venger.

Or Moxie était encore enceinte à la mort de son époux. Elle

donna naissance à Mei Jianchi peu après. Quand son fils fut

assez grand, Moxie lui raconta comment son père était mort, et

Mei Jianchi jura de le venger. Il trouva l’épée qu’avait cachée

son père, prit congé de sa mère, et partit d’un pas résolu à la

capitale.

Le roi de Chu était assailli de visions cauchemardesques, voyant

en songe Mei Jianchi l’assassiner. Il fit peindre un portrait de

l’étrange garçon, et fit coller partout un avis de recherche

offrant une bonne récompense à qui mettrait la main sur lui.

Quand Mei Jianchi

apprit cela, il alla se cacher dans la montagne. Mais il pensait

toujours avec affliction à son père qui n’était toujours pas

vengé. Un jour apparut un homme en noir qui lui dit : « Si tu me

donnes ta tête et ton épée, je vais te venger. » Mei Jianchi

pensa que c’était en effet le seul moyen. Il prit son épée et se

trancha la tête, puis il tendit l’une et l’autre à l’homme en

noir qui lui dit : « Ne t’en fais pas, je ne te décevrai pas. »

C’est seulement alors que le cadavre de Mei Jianchi s’effondra

sur le sol.

Emportant la tête et

l’épée de Mei Jianchi, l’homme en noir alla voir le roi de Chu,

qui se réjouit à leur vue. L’homme en noir lui dit qu’il fallait

mettre la tête dans une marmite de soupe et la faire cuire,

autrement, elle lui causerait des ennuis. Le roi de Chu opina ;

il fit mettre la tête de Mei Jianchi dans une marmite et la fit

mijoter pendant trois jours et trois nuits, mais sans réussir à

bien la faire cuire. Alors l’homme en noir suggéra au roi

d’aller voir lui-même ce qu’il en était ; seule son autorité

souveraine pourrait venir à bout de l’esprit maléfique qui

empêchait la tête de cuire. Quand le roi se fut approché du bord

de la marmite, l’homme en noir brandit violemment son épée et,

en un clin d’œil, fit voler la tête du roi dans la marmite.

La tête de Mei Jianchi

mordit aussitôt les oreilles du roi de Chu, et les deux têtes se

jetèrent l’une sur l’autre pour s’entre-dévorer. Alors, l’homme

en noir se trancha lui aussi la tête, pour aider Mei Jianchi à

lutter contre le roi. Ils luttèrent ainsi sept jours et sept

nuits, et Mei Jianchi fut finalement victorieux. Les trois

crânes étaient cuits, et il était impossible de dire lequel

était lequel. On sépara en trois ce qui était dans la marmite,

et on enterra les portions en leur faisant trois belles tombes,

qu’on appela « Tombes des trois rois » (“三王墓”).

Ses origines et

variantes

|

1. L’une des

sources les plus anciennes, et les plus fréquemment

citées, de cette histoire est le Lieyizhuan (《列异传》),

le recueil d’histoires étranges du genre

zhiguai

(志怪小说)

attribué à Cao Pi (曹丕)

(2), qui aurait été compilé à la fin du deuxième ou au

début du troisième siècle.

Ce recueil est

perdu, mais on trouve le récit dans des recueils

ultérieurs.

Sous le titre

« Ganjiang et Moxie » (《干将莫邪》),

il

figure dans le

Shoushenji,

c’est-à-dire

« À

la recherche des esprits » (《搜神记》),

un recueil de plus de 450histoires étranges compilé par

Gan Bao (干宝)

au quatrième siècle. |

|

Le shoushen ji |

Dans cette version,si le roi fait exécuter Ganjiang, c’est parce

qu’il était furieux, d’abordparce que le forgeron avait mis

trois ans pour terminer son travail (3). En outre, la fureur du

roi redoubla lorsque l’épée fut examinée par les experts du roi,

et qu’ils découvrirent qu’il s’agissait en fait de l’épée «

féminine » (雌剑)

d’un couple d’épées dont manquait l’épée « masculine » (雄剑):

“剑有两把,一把雌一把雄,雌剑带来了,雄剑没有带来。”

Il a fait

deux épées, une féminine et une masculine, il a apporté la

première, mais pas la seconde.

C’est cette épée

« masculine » que Ganjiang a laissée à son fils pour qu’il

puisse le venger après sa mort. Mais l’épée est cachée, il a

laissé à son épouse les instructions pour que son fils puisse la

retrouver :

|

“出房看南山,松树长在石上,剑在它的背面。”于是儿子出房,往南看没有山,只见堂前松柱下有一磨剑石,就用斧头砸开它的背后,得到雄剑...

« En

sortant de la maison, il verra une montagne au sud ; un

pin y a poussé sur un rocher, l’épée est là, du côté

nord. » Mais, quand l’enfant sortit de la maison, il ne

vit pas de montagne au sud, seulement, devant le hall

principal, au pied d’un pin, la meule utilisée pour

affûter les lames. En faisant éclater à la hache la face

nord, il trouva l’épée mâle… |

|

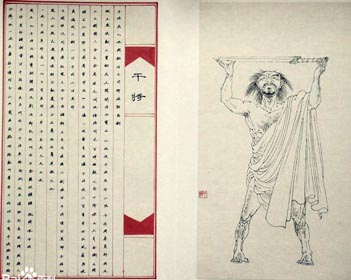

Ganjiang, illustration du “Ganjiang et

Moxie”

dans le Shoushen ji |

Ce thème de la double

épée se retrouve dans les versions ultérieures du conte, associé

au thème principal : le devoir de vengeance du fils.

2. On retrouve le

récit dans le Livre des Sui (《隋书》),

l’une des vingt-quatre Histoires officielles, commanditée par

Tang Taizong (唐太宗)

et terminée en 636.

|

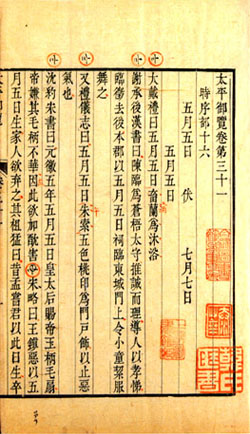

On le retrouve

surtout, à l’époque des Song du Nord, dans la grande

encyclopédie Taiping Yulan ou

« Encyclopédie de l’ère Taiping relue par l’empereur » (《太平御览》) (4).Mais,

cette fois, la référence n’est pas le Lieyizhuan,

mais le Lieshizhuan (《列士传》),

autre recueil perdu, attribué au grand bibliographe des

Han, Liu Xiang (刘向),

actif au 1er siècle avant Jésus-Christ.

Ce récit

serait donc la matrice originelle.Il est semblable dans

ses grandes lignes, avec le thème de la double épée et

un rébus similaire pour trouver celle cachée, également

sous un pin. Il y a une petite différence dans le nom

donné aux tombes : il s’agit ici du « Tertre des trois

rois » (“三王冢”

zhǒng).

Mais la grande

différence tient au lieu où se passe l’histoire : non

pas le royaume de Chu, mais celui de Jin :

干将、莫邪为晋君作剑,三年而成。

Ganjiang et

Moxie ont forgé des épées pour le souverain de Jin ; ils

n’y sont parvenus qu’au bout de trois ans. |

|

Taiping Yulan |

C’est-à-dire que

l’histoire ne se passe pas dans le sud, mais dans le nord du

pays – c’est le cas aussi du récit compilé dans le Livre des

Sui. Si l’histoire a été transférée dans le sud, cela tient

d’abord d’une logique historique. Le royaume de Chu était le

grand rival des royaumes voisins de Wu et de Yue (吴越) qui

étaient des maîtres de la métallurgie, et avaient les meilleurs

spécialistes de la fabrication des épées. Il leur arrivait d’en

offrir à d’autres souverains.

|

Carte schématique de l’évolution

des Royaumes combattants,

avec Jin au nord et Chu au sud vers 450

avant JC |

|

Mais on peut y

ajouter une autre considération. Le sud a longtemps été

considéré comme une zone sauvage, aux limites de

l’Empire et de la civilisation chinoise, née autour de

la plaine centrale. On peut voir dans le choix du

royaume de Chu comme lieu de l’histoire de MeiJianchiun

moyen d’expliquer la brutalité du souverain par les

conditions locales, en quelque sorte, sans qu’elle

puisse être considérée comme un trait normal ou habituel

des souverains chinois.Cela aura son importance dans

l’évolution du conte et de son interprétation.

Adaptant

l’histoire en 1926, Lu Xun a repris la variante de

l’histoire avec le roi de Chu. Son conte reconfiguré est

typique des autres

« Contes anciens à notre manière » (《故事新编》) :

c’est un récit personnel, qui s’insère dans la

thématique et |

la symbolique de l’écrivain à la fin des années 1920, en

introduisant en plus une dose de surnaturel.

Le conte revu par Lu Xun

Le récit

|

Le récit de Lu Xun commence par un premier chapitre

introductif qui montre Mei Jianchi, dérangé la nuit par

un rat qui l’empêche de dormir en faisant du bruit.

MeiJianchi tente à diverses reprises de noyer l’animal

tombé dans une jarre d’eau, mais, pris de pitié, le

sauve chaque fois ; il finit par réveiller sa mère qui

lui reproche alors son caractère indécis, incapable de

la force d’âme nécessaire pour venger son père. Et elle

lui explique alors pourquoi il doit le faire, et comment

: Mei Jianchi a seize ans, il a atteint l’âge de remplir

son devoir, et se déclare prêt à le faire. Selon les

instructions données par son père,il déterre l’épée,

d’un superbe bleu métallique transparent, et, tout de

bleu vêtu, s’en va à la capitale à la rencontre du roi. |

|

Illustration de Lu Yansheng pour le

recueil de Lu Xun

- Mei Jianchi confie sa tête à l’homme en

noir |

Les choses ne sont cependant pas si simples, le roi n’est pas

facile à approcher, Mei Jianchi est soupçonné et dénoncé.

Apparaît alors « l’homme noir », maigre et énigmatique, qui lui

propose de se charger de sa vengeance, et le reste du conte se

déroule grosso modo comme dans la version courante. Mais la

narration comporte un certain nombre d’originalités.

Les originalités

|

1. Lu Xun explique pourquoi le roi voulait se faire

faire une épée : la première épouse du roi avait

accouché d’un bloc de fer, étant tombée enceinte après

avoir embrassé un pilier de fer. Le bloc était d’un beau

bleu translucide, qui laissait penser qu’il s’agissait

d’un fer spécial. D’où la commande au meilleur forgeron

de la capitale.

Lu Xun précise que celui-ci battit le fer pendant trois

ans, nuit et jour, pour affiner les lames. Il s’agit

d’une tradition de l’ancien royaume de Yue. D’après les

experts, cet art atteint son apogée sous les Han de

l’Est, on parle de « fer battu cent fois » ; en même

temps, on imprimait des motifs dans le métal ;il fallait

des années pour faire une bonne épée. Puis cet art s’est

peu à peu perdu. On considère qu’il était oublié à la

fin des Tang.

2. Lu Xun dépeint « l’homme noir » sous un jour beaucoup

plus énigmatique que dans les versions |

|

Illustration de Zhao Ji赵奇 (1998) :

Mei Jianchi offrant sa tête |

anciennes du conte où il est généralement présenté comme un

ancien élève de Ganjiang, ce qui explique son désir de vengeance

à titre personnel. Il apparaît, sous la plume de Lu Xun, comme

un étrange personnage tenant du magicien, dont l’apparition

soudaine dans le récit en modifie le ton, qui passe du réalisme

à l’onirisme. Cela permet à l’écrivain de dépeindre une séance

fantastique autour de la danse de la tête dans le chaudron,

comme une sorte de danse macabre amenant presque naturellement

la fin du conte, qui est une séquence dans la plus pure

tradition des récits fantastiques des débuts du xiaoshuo.

La symbolique

1. La thématique principale du conte est la vengeance :

le devoir de vengeance (pour Mei Jianchi), ou le désir de

vengeance (pour l’homme noir).

|

Lu Yansheng : l’homme en noir

s’apprête à trancher la tête du roi de

Chu |

|

Pour Li Tche-houa, le premier traducteur du recueil en

français, la vengeance était un sentiment que Lu Xun

« méditait dans la solitude » au moment où il écrivait

le conte, à l’automne 1926. En effet, le 18 mars 1926,

une manifestation d’étudiants avait eu lieu à Pékin pour

protester contre l’ingérence du Japon dans les affaires

chinoises ; la troupe avait tiré sur eux, faisant 47

morts et 150 blessés. Lu Xun écrivit : « Il faut que la

dette de sang soit acquittée par un paiement de même

nature… »

L’affaire se poursuivit par une chasse aux sorcières. Lu

Xun se retrouva sur la liste noire des intellectuels

recherchés. Menacé, il alla se réfugier en avril à

Shanghai, puis en septembre à Amoy. La vengeance était

bien son souci dominant : c’est là qu’il écrivit

« Forger les épées ». |

2. Par ailleurs, ce n’est pas à Mei Jianchi que Lu Xun

s’assimile, mais à « l’homme noir ». Cet homme étrange qui, dans

toutes les versions du conte, vient trouver Mei Jianchi pour le

raffermir dans sa mission, et l’aider à l’exécuter, en poussant

pour cela le jeune garçon au suicide. Mais, si Mei Jianchi est

jeune et indécis, l’homme noir est résolu, et résolu à tuer le

roi pour libérer le peuple. Le sacrifice demandé à Mei Jianchi

va bien au-delà, finalement, de la vengeance par amour filial.

Il y a là comme une image satirique de l’intellectuel guidant

les masses sur la voie de la révolte. Bien que marginalement, Lu

Xun semble poser ici la question de la responsabilité de

l’intellectuel – et la sienne propre - dans les rébellions

et les processus révolutionnaires.

Rationalisation confucianiste

|

Lu Xun a choisi pour thème une vengeance bien

particulière : une vengeance accomplie par piété

filiale, mais qui s’accomplit par le meurtre du roi,

induisant une contradiction apparemment insoluble en

termes confucéens.

La contradiction, cependant, n’en est une qu’en

apparence. Elle se résout par analogie avec le cas du

dernier souverain de la dynastie des Shang, le roi Zhou

(商紂王) :

un souverain qui, dans ses dernières années, ignora les

affaires de l’Etat pour mener une vie de plaisir et de

dissipation, en opprimant le peuple. Il n’avait donc

aucun sentiment d’humanité (仁义),

et on pouvait l’éliminer, raisonna

Mencius,

non comme un

souverain, mais comme un homme ordinaire dépourvu de

sens moral. |

|

Lu Yansheng : l’enterrement des trois

têtes |

“臣弑其君可乎?”

Etait-il juste que[le roi Wu] tue ce souverain ? demande-t-on

à Mencius

“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”。Il

s’agissait d’éliminer un tyran, non de tuer un roi, répond

Mencius en jouant sur les mots : 诛

zhū tuer un

criminel (donc agir pour le bien commun) /

弑

shì

commettre un acte (répréhensible) de parricide ou de régicide.

C’est ainsi que Mei Jianchi est devenu un symbole de résistance au

despotisme.

Notes

(1) On trouve deux

transcriptions de son nom : Moxie ou Moye

莫邪,

selon les deux transcriptions du second caractère. Mais on

trouve aussi la graphie Moye 莫耶.

Dans les premiers

textes, le caractère utilisé par Moxie pour le nom de l’enfant

est chi赤

qui signifie rouge.

Dans l’une des sources, l’enfant s’appelle Chibi

赤鼻,

c’est-à-dire « nez rouge » ; Lu Xun y fait allusion au début de

son récit.

(2) Cao Pi est le

second fils de Cao Cao (曹操),

l’un des éminents personnages de la période des Trois Royaumes.

Tous deux étaient poètes. Les récits étranges, à fort contenu

surnaturel, du genre zhiguai sont l’une des premières

formes du xiaoshuo.

(3) Dans une version

plus dramatique du conte, Moxie se rend compte que le four de

son mari n’a pas la température requise pour parvenir à bien

forger les épées, elle se jette donc dedans pour que la

température augmente et que son mari n’irrite pas encore plus le

roi. Dans le scénario du film d’animation qui en est une

adaptation, c’est le roi qui l’y fait jeter, mais sans en

expliquer la raison, plutôt comme une victime expiatoire.

(4) Massive

encyclopédie compilée sous la direction de Li Fang (李昉)

de 977 à 983, pendant l’ère Taiping Xingguo (太平兴国)

du règne de l’empereur Song Taizong (宋太宗).

Elle s’appelait à l’origine “Encyclopédie de l’ère Taiping » (《太平类编》

leibian,

cad ‘arrangé par catégories’), mais le titre fut changé quand

l’empereur en eut fini de lire les quelque mille volumes en un

an, à raison de trois par jour.

A lire en

complément

Le film d’animation

« Mei Jianchi »

《眉间尺》

www.chinesemovies.com.fr/films_Animation_Mei_Jianchi.htm

|

|