|

|

Dong Xi

东西

Présentation

par

Brigitte Duzan, 18 mars 2010, actualisé

1er juin 2024

|

Dong Xi est né en 1966, dans la

province méridionale du Guangxi. Son vrai nom était Tian

Dailin (田代琳),

Dong Xi étant évidemment un nom de plume, ce qui

constitue un premier rébus à déchiffrer pour mieux

comprendre l’auteur qui se cache derrière.

Trois symboles pour commencer

On peut en effet voir dans ce nom de

plume une double signification symbolique.

Il est, d’abord, une référence

implicite au célèbre film de Wong Kar-wai « Les

cendres du temps » (Dōngxié Xīdú《东邪西毒》),

film qui est une brillante construction narrative sur la base

des personnages d’un célèbre roman de Louis Cha, |

|

Dong

Xi, photo chinawriter |

ou

Jin Yong (金庸) :

« La légende des héros chasseurs d’aigles » (《射雕英雄传》).

Dōngxié 东邪 et

Xīdú

西毒

sont les deux principaux protagonistes de cette histoire

fantasmatique, deux chevaliers errants au soir de leur vie,

réfugiés en plein désert et torturés par le souvenir. Or, il y a

un caractère commun à tous les personnages du film : ce sont des

êtres solitaires et blessés, au passé lourd, dont la survie dans

ce désert en marge du monde est, d’une manière ou d’une autre,

liée à une attitude de refus : refus de l’autre pour anticiper

son refus et éviter d’être soi-même rejeté, éliminant ipso facto

toute relation affective, d’amour ou d’amitié.

Ce désert affectif aussi bien que physique,

peuplé de fantômes du passé, où la survie est une cause

individuelle, est un trait symbolique que l’on retrouve dans

l’œuvre de Dong Xi. Quant à la seconde signification de ce nom

de plume, elle est complémentaire : c’est une allusion à

l’aliénation de l’individu dans la société actuelle.

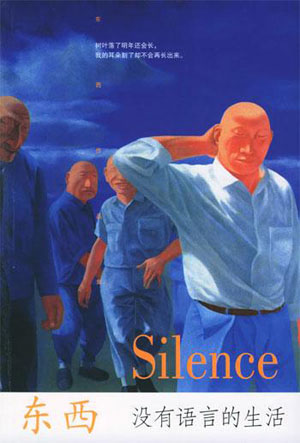

Si cette double symbolique concerne le

contenu de l’œuvre, sa thématique, on trouve par ailleurs un

troisième symbole, de son style cette fois, dans l’illustration

de la couverture de plusieurs de ses recueils de nouvelles, des

peintures signées Fang Lijun (方力钧).

Ce peintre, né en 1963, a fait partie des figures de proue de

l’avant-garde chinoise : initiateur du mouvement pictural appelé

« réalisme cynique », né aux lendemains des événements de la

place Tian’anmen, en juin 1989, et en réaction à la répression

qui s’en est suivie, il est célèbre par ses tableaux de

personnages chauves, aux visages déformés par des hurlements de

douleur ou de rire. Sur les couvertures des recueils de Dong Xi,

c’est le rire qui prédomine, mais c’est un rire où se devine la

douleur.

On a ainsi une image assez nette de l’univers

des nouvelles de Dong Xi : un univers sombre, aux confins de

l’absurde, traversé de souvenirs douloureux, mais dépeint sans

effets de manche excessifs, les événements tragiques étant

désamorcés par une touche d’humour, mais souvent noir, tandis

que les moments de joie et de bonheur ne sont jamais dénués de

tristesse, voire d’un sentiment de tragédie imminente. La vie

telle qu’elle est, en quelque sorte…

L’écrivain scénariste du Guangxi

Des débuts modestes

Dong Xi est né au début de la Révolution

culturelle, dans une famille pauvre du district de Tian’e (天峨),

dans le nord-ouest du Guangxi ; sa scolarité s’en est trouvée

sapée : il n’est entré dans le secondaire, au collège de Tian’e,

qu’en 1979, puis en 1982 est allé étudier à la préfecture, Hechi

(河池师),

passant ses nuits à lire pour oublier le froid et tromper la

faim. En 1984, il commence à publier des articles dans le

journal de la société littéraire locale, puis, en 1985, publie

sa première œuvre, dans le Quotidien de Hechi (《河池日报》),

un poème pour lequel il reçoit huit yuans. Il est alors nommé

professeur de chinois au collège de Tian’e. Ses poèmes et ses

premières nouvelles, influencées par Faulkner, l’écrivain « du

sud », lui aussi, font peu à peu de lui une célébrité locale.

|

L’orphelin du temps

présent (recueil d’essais) |

|

Il a dit, dans son essai

autobiographique « L’orphelin du temps présent »

(《时代的孤儿》),

qu’il était né dans un endroit reculé dont se

moquaient ses camarades de classe et ses

professeurs ; comme il pensait que, s’il en était

ainsi, c’était parce que personne n’avait pris la

plume pour en parler, il avait donc voulu le faire.

Ses parents étaient illettrés, ce fut pour lui une

autre motivation : étonner son père.

En 1987, il devient secrétaire du

bureau des affaires administratives de la région de

Hechi, puis, en 1991, éditeur du Quotidien de

Hechi ; c’est alors qu’il publie, dans la revue

Lijiang (《漓江》),

sa première novella (ou

nouvelle moyenne

中篇小说):

« La falaise escarpée »

(Duànyá《断崖》).

Elle est immédiatement suivie, début 1992, de deux

autres : « Les ancêtres » (Zǔxiān《祖先》)

et « Apparence » (Xiàngmào《相貌》) ;

la première est remarquée |

par

Su Tong (苏童),

et la seconde signée Dong Xi pour la première fois.

Il est lancé.

Il devient écrivain professionnel en 1994, ce

qui signifie, en Chine, des fins de mois assurées. Pourtant,

bien que ses nouvelles s’enchaînent à un rythme effréné, sa

notoriété est encore limitée : il lui reste à écrire une œuvre

qui le rende célèbre nationalement.

Le tournant de 1996, l’année de ses trente

ans

|

Cette œuvre qui va brusquement le

transformer en auteur à succès, c’est une autre nouvelle

moyenne, celle qui a été traduite en français et publiée

en 2010 sous le titre « Une vie de silence » (《没有语言的生活》)

.

Il commence à y travailler début

1995 ; la nouvelle est terminée en mars, il l’envoie à

la revue « Harvest » (Shouhuo《收获》)

qui avait déjà publié plusieurs de ses récits. On lui

demande de modifier la fin, et la nouvelle ne paraît

finalement que début 1996, mais elle est sélectionnée

par la revue pour son supplément des meilleures

nouvelles de l’année publié en novembre ; l’année

suivante, elle est primée comme meilleure nouvelle du

lot. Il a dit que cette nouvelle avait été pour lui un

porte-bonheur.

Les deux personnages principaux sont

un aveugle et un sourd. Le premier, |

|

Une vie de silence |

Wang Laobing (王老炳),

devient aveugle après avoir été piqué par un essaim de guêpes en fauchant un champ

de maïs ; le second, son fils Wang Jiakuan (王家宽),

est sourd. La nouvelle décrit un monde où la communication est

réduite à des signes, générant quiproquos et marginalisation,

mais aussi une entente profonde au-delà des mots. Lorsque passe

dans le village une jeune muette, Cai Yuzhen (蔡玉珍),

qui gagne chichement sa vie en vendant des pinceaux que personne

n’utilise plus, elle est naturellement intégrée au sein de ce

petit noyau familial, et celui-ci, pour tenter d’échapper au

mauvais sort et à la hargne du village, finit par déménager en

déplaçant la maison, brique par brique, de l’autre côté du

village. Quand naît un enfant parfaitement normal, les parents

et le grand-père se réjouissent, mais les premiers jours d’école

montrent que les préjugés envers les parents poursuivent

l’enfant qui reproduit finalement le parcours des trois autres :

il devient aussi taciturne que sa mère et aussi renfrogné que

son père, comme si le silence et l’isolement étaient les seuls

recours contre la méchanceté du monde, et la communication une

affaire de cœur plus que de mots.

|

Un amour céleste |

|

La nouvelle reprend la fameuse

symbolique des trois singes, dont l’un se bouche les

oreilles, l’autre se cache les yeux, et le troisième se

ferme la bouche, en en faisant le symbole de la vie

actuelle : certains voient mais n’entendent pas,

certains entendent mais ne voient pas, et d’autres

encore voient et entendent mais ne peuvent parler ;

l’humanité est réduite à des visions fragmentaires de la

réalité qui rendent toute communication, toute

compréhension de l’autre impossible, la seule solution

étant celle des personnages de l’histoire imaginée par

Dong Xi : l’union des handicaps.

« Une vie de silence » a été adaptée

au cinéma, en un film intitulé « Un amour céleste » (《天上的恋人》),

réalisé par Jiang Qinmin (蒋钦民)

et tourné en 2001 à |

Tian’e même. Le film a été primé au festival

de Tokyo en novembre 2002, mais c’est surtout l’adaptation à la

télévision, en une série de vingt épisodes diffusée sur CCTV en

2007, qui a connu un grand succès. L’une et l’autre adaptations

n’ont cependant qu’un rapport ténu avec l’œuvre originale, dont

la beauté tient en grande partie à la nature elliptique de

l’écriture

.

La plupart des œuvres de Dong Xi, par la suite, feront

également l’objet d’adaptations, surtout télévisées.

L’évocation du passé pour mieux

illustrer le présent

Les traces du passé, comme autant de

regrets

|

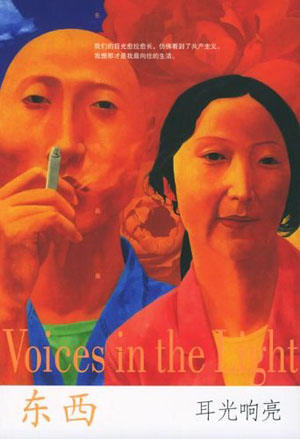

A partir de 1998, Dong Xi se plonge

dans l’évocation du passé pour en tirer des fragments

d’histoire, des lambeaux de souvenirs qui tracent une

sorte de réquisitoire. Il commence par un premier roman,

conçu en tableaux successifs comme une sorte de bande

dessinée : « Une gifle qui claque » (ěrguāng

xiǎngliàng《耳光响亮》).

C’est l’histoire d’un père qui a disparu, et de sa

recherche, jusqu’au Vietnam, par ses deux enfants. C’est

une histoire de perte et de quête incertaine,

emblématique d’instabilité sur fond de changement social

accéléré, pendant la période de 1976 aux années 1980.

Les souvenirs douloureux du passé

reviennent en force dans une nouvelle publiée en

septembre 1999 dans la revue « Littérature du peuple » (《人民文学》),

intitulée « La mémoire du ventre » (《肚子的记忆》).

Il s’agit d’une évocation de la terrible famine |

|

Une gifle qui claque |

du début des années 1960, entraînée par la politique

désastreuse du Grand Bond en avant.

Le personnage principal est un petit employé qui souffre

de boulimie, affection mystérieuse que les médecins peinent à

expliquer, jusqu’à ce que l’un d’eux, désireux d’éclaircir les

origines de la maladie pour promouvoir sa carrière, remonte de

fil en aiguille jusqu’aux sources du problème : les souffrances

indicibles de la mère, torturée par la faim pendant sa

grossesse, au moment de la grande famine, au point de manger des

champignons vénéneux pour tromper sa faim, puis d’avaler de

l’urine pour se faire vomir et ne pas s’empoisonner.

La famine des « trois années difficiles »,

comme on dit toujours, n’est pas un sujet totalement nouveau

dans la littérature chinoise ; ce n’est pas non plus

un souvenir direct puisque Dong Xi est né plusieurs années

après. Le plus terrible est justement qu’il en décrit les traces

qui en restent dans les générations suivantes, comme inscrites

dans la chair, et surtout les esprits, et qu’il le fait d’une

manière hyper réaliste, en écrivant à la première

personne et en utilisant des soliloques intérieurs tout en

effaçant les parenthèses qui signaleraient le discours direct.

|

Registre des regrets |

|

Le passé, chez Dong Xi, est une

expérience traumatique qui n’en finit pas de laisser des

traces, plus ou moins bien enfouies dans les mémoires.

Il en a donné encore une illustration dans son deuxième

roman, publié en 2005 : « Registre de regrets » (Hòuhuǐ

lù《后悔录》)

.

Le personnage principal, Ceng Guangxian (曾广贤),

est marqué dès le départ par un destin contraire :

accusé de viol, il est condamné à huit ans de prison. A

sa sortie de prison, le monde a changé, c’est la période

d’ouverture ; il est décalé, non tant en raison des

changements socio-économiques, qu’en raison de

l’évolution des comportements, en particulier dans

l’expression des sentiments, et il est devenu tellement

prudent qu’il perd les deux femmes entre lesquelles il

hésitait.

Dong Xi a commencé à travailler à ce

roman dès 2001, il en a fait six ébauches successives,

|

jusqu’à trouver, à la septième, le mot-clé

paralysant qui conditionne toute la vie de son personnage, et

par là-même tout le roman : "si" (“如果”).

Ceng Guangxian a quelque chose du Ah Q (阿Q)

de Lu Xun (鲁迅).

Quand on lui demande s’il a l’intention

d’adapter ce roman au cinéma, comme tant d’autres de ses œuvres,

il répond qu’il pense même le réaliser lui-même… Il ajouterait

ainsi son nom à la longue liste des écrivains et scénaristes

chinois passés derrière la caméra.

Des récits courts, plus légers mais

souvent désopilants

|

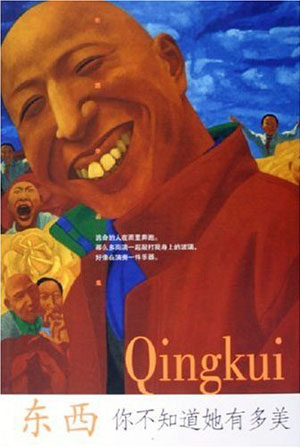

L’œuvre de Dong Xi, cependant, à côté

de ces récits sombres, est parsemée de nouvelles courtes

extrêmement diverses, écrites d’une plume plus alerte,

plus légère. Certaines sont poignantes, comme celle

publiée en 1995, « Tu ne sais pas combien elle était

belle » (《你不知道她有多美》),

qui décrit, comme une sorte de conte irréel, une jeune

femme nommée Qingkui (青葵)

disparue dans le tremblement de terre de Tangshan, en

juillet 1976 ,

en confiant le rôle du narrateur à un enfant qui était

son voisin et, fasciné par sa beauté, en reste obsédé.

D’autres nouvelles, où transparaît

parfois un certain humour, constituent un florilège de

portraits souvent amusants, toujours originaux, sur fond

d’histoires frisant l’absurde qui dressent un tableau

assez désopilant du monde actuel.

|

|

Tu ne sais pas combien elle

était belle |

Ainsi, parmi les publications les

plus récentes, et non traduites, cette nouvelle publiée

en 2000, « Emmenez-moi auprès de mon ennemi juré » (《送我到仇人的身边》),

où le personnage principal, après avoir tué un homme, tente par

tous les moyens de se débarrasser du corps : en désespoir de

cause, il finit par le jeter dans la rivière, mais celle-ci

s’assèche et on découvre le cadavre, sur quoi le meurtrier est

arrêté et condamné à mort. Au moment d’être exécuté, une

question le torture : comment le niveau de l’eau a-t-il pu

baisser autant ?

Dong Xi dit que nous sommes capables

d’envoyer des télescopes dans l’espace pour observer les espaces

interstellaires, mais que nous ne regardons même plus ce qui se

passe à nos pieds. Alors il nous en donne sa vision personnelle,

un peu trouble, un peu tordue, mais d’autant plus intéressante.

Une traduction en français est parue en

septembre 2022 chez Actes Sud, d’un roman de Dong Xi intitulé

« Destin trafiqué » (《》)

initialement paru en Chine en 2015. Il reprend les même

thèmes que dans ses romans et nouvelles depuis les années 1990,

en particulier les romans « Une gifle qui claque « (《耳光响亮》)

et « Registre de regrets » (《后悔录》)

avec lesquels il forme une trilogie.

Un

écrivain en vogue

2023 : Prix

Mao Dun

|

En août

2023, Dong Xi a été

l’un des cinq lauréats du 11e prix Mao Dun,

mais pour un roman qui faisait vraiment figure

d’outsider dans cette vénérable institution dont les

prix sont d’année en année le reflet de l’idéologie et

des courants littéraires soutenus par le pouvoir. Les

romans primés étaient le reflet d’un genre remis à

l’ordre du jour : la saga révolutionnaire étendue à la

période d’ouverture et à aujourd’hui, dans une tonalité

épique soulignée par le titre même de l’annonce des

nominations de l’année.

Rien de

cela dans le roman de Dong Xi primé : intitulé « Écho »

(《回响》)

et publié en juin 2021, son roman se présente comme un

faux roman policier, genre à la mode certes en Chine,

mais traité de manière originale. En effet, il est

construit en une double ligne narrative dont les deux

récits, liés, se répondent « en écho ».

Au

commencement, le meurtre d’une femme

|

|

Écho |

entraîne une

enquête qui révèle une série de suspects, comme chez Agatha

Christie. C’est une femme, Ran Dongdong (冉咚咚),

qui mène l’enquête, et celle-ci recoupe et exacerbe la crise de

couple qu’elle est en train de vivre par ailleurs. C’est ce qui

constitue la logique de structuration du récit : l’enquête sur

le meurtre est décrite dans les chapitres impairs, tandis que

les chapitres pairs relatent la crise des relations de Ran

Dongdong avec son mari, un professeur de littérature. Les deux

lignes narratives se rejoignent dans le chapitre final.

Le prix a

contribué à porter l’écrivain au pinacle. Le roman est devenu un

bestseller, il est en cours de traduction en français. Dong Xi

publie et réédite sans relâche depuis lors.

Fin 2023 :

recueil de nouvelles

Il a commencé

par publier, en novembre 2023, une recueil de « nouvelles

choisies », intitulé « « Une ligne blanche zébrant le ciel » (《天空划过一道白线》).

Ce sont dix-huit nouvelles où l’on retrouve trois nouvelles

antérieurement traduites en français : « Tu ne sais pas combien

elle est belle », « Accroche les coins de ta bouche à tes

oreilles » et « Notre père ».

Traductions en français

- Accrocher les coins de la bouche au bout

des oreilles, trad. Isild Darras, éditions de l’Aube, 2007.

(indisponible)

Recueil de cinq nouvelles : « Accrocher les

coins de la bouche au bord des oreilles » (《把嘴角挂在耳边》1999)

/ « Autorité » (《权力》1997)

/ « Amitié tombée du ciel » (《天上掉下友谊》1998)

/ « Les céréales des jours de pluie » (《雨天的粮食》1995)

/ « Notre père » (《我们的父亲》1996).

[l'histoire d'un père qui ordonne à son fils

de se marier et de faire un enfant, d'une journaliste qui promet

monts et merveilles à ses amis qui l'ont sauvée d'un coma

éthylique, d'un vieil homme qui choisit de disparaître, d'un

chef de bureau qui découvre qu'il a un fils et d'un grand-père

qui ose rire ostensiblement]

- Une vie de silence, trad. Isild Darras,

éditions de l’Aube, 2010, 160 p.

Recueil de trois nouvelles de 1995 et 1996 :

« Une vie de silence »

《没有语言的生活》/

« Tu ne sais pas combien elle est

belle »

《你不知道她有多美》/ « Un après-midi sans

travailler » 《一个不劳动的下午》

[Un trio familial composé d'un sourd, d'un

aveugle et d'une muette / La plus belle femme du monde ensevelie

dans un tremblement de terre / Un paysan qui met le feu à tout

un village par dépit amoureux]

Et en introduction « Le muet parle »,

c’est-à-dire l’essai autobiographique « L’orphelin du temps

présent » (《时代的孤儿》).

- Sauver une vie

《救命》,

trad. Amélie Manon, éditions de l’Aube, 2013, 139 p.

- Destin trafiqué

《》,

trad. Shao Baoqing et Elsa Shao, Actes Sud, sept. 2022, 368 p.

Traductions en anglais

- Why Don’t I Have a Mistress《我为什么没有小蜜》,

tr.

Dylan Levi King, Chinese

Literature Today, 4, 2 (2014), pp. 30-41

- Life Without Language《没有语言的生活》,

tr.

Dylan Levi King, Chinese

Literature Today 6, 2 (2017), pp. 76-90.

- Record of Regret, a Novel《后悔录》,

tr.

Dylan Levi King, University of Oklahoma Press, 2018.

|

|