|

|

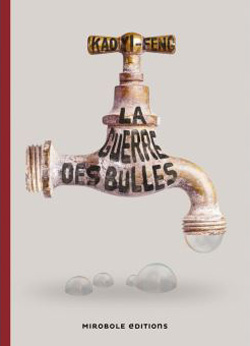

« La Guerre des

bulles », de Kao Yi-Feng : quand les enfants prennent le pouvoir

par

Brigitte Duzan, 22 octobre 2017

|

« Roman d’initiation collectif », « violente satire

sociale », « interrogation sur les rapports de pouvoir

et la volonté de puissance », « dystopie poétique »,

c’est en ces termes qu’est présenté « La Guerre des

bulles » sur la quatrième de couverture de la première

traduction en français de ce roman de l’écrivain

taïwanais

Kao Yi-Feng (高翊峰).

« La Guerre des bulles » (《泡沫戰爭》)

est paru en 2014 à Taïwan. Le roman commence par une

petite phrase en exergue qui résume l’esprit du récit :

Sauf à mourir durant l’enfance, aucun choix ne se

présente à nous que celui de grandir. Lentement. Et,

petit à petit, de devenir adultes. Des adultes

incapables de résoudre les problèmes…

Un jour, donc, dans un faubourg pauvre d’une ville

lambda, |

|

La guerre des bulles (traduction

française) |

et dans la chaleur d’un été caniculaire, un groupe d’enfants

guidés par ce principe décide de virer les adultes et de prendre

le pouvoir pour résoudre les problèmes les plus urgents qui les

concernent : ceux nés d’une sécheresse qui les prive d’eau

depuis longtemps, faute d’eau courante. Ils veulent affirmer en

même temps leur désir de modeler leur destin autrement que selon

la ligne qui leur est immuablement fixée par la société et la

famille, en se constituant en micro-société se voulant autonome.

Un putsch d’enfants pour un monde meilleur

|

Les chiens sauvages comme des monstres

d’un bestiaire mythique sur la couverture

de l’édition originale taïwanaise |

|

On pense bien sûr tout de suite à William Golding et son

« Lord of the Flies » (sorti en France en 1956 sous le

titre « Sa Majesté des mouches), sauf que, dans le cas

du roman de Kao Yi-Feng, ce n’est pas poussés par la

nécessité, après un accident qui les a laissés seuls sur

une île déserte, que les enfants entreprennent de

recréer une organisation sociale, mais mus par leur

seule volonté de gérer eux-mêmes leur quotidien : ils se

démarquent donc – ou tentent de se démarquer – des

structures existantes.

C’est un coup d’Etat, qui revêt même des aspects de coup

d’Etat militaire, un putsch mené par un « général » et

sa clique de gamins instaurés en Etat-major. Ils

éliminent le délégué en chef du Comité de gestion

municipale, bouclent le faubourg et se rendent maîtres

des lieux. Commence alors la phase deux de l’opération :

organiser le patelin pour, surtout, résoudre le problème

du manque d’eau chronique, en amenant l’eau courante.

|

Mais, dès l’abord, le récit se place dans une approche

totalement différente de celle de William Golding : l’action des

enfants se veut rationnelle, mais leur mentalité et leurs

réactions sontcelle d’enfants nourris de contes et récits

fantastiques : leur monde est ouvert sur l’imaginaire et

l’irrationnel, avec une ambivalence constante entre la nécessité

et la volonté de gérer le quotidien au mieux et l’intrusion du

fantastique dans cet univers.

Irruption du fantastique mais retour à la normale

Le fantastique apparaît dès les premières pages : le général

putschiste élimine l’adulte chef du Comité de gestion du

faubourg, mais le fait avec un fusil à air comprimé qui est en

fait un jouet d’enfant. Il « tue » le délégué en chef comme les

enfants se tuent en jouant à la guerre, mais avec une invention

supplémentaire qui forme l’un des thèmes principaux du récit et

une clé de son déroulement : le corps de l’homme est mort,

étendu à terre, mais son spectre, lui, est debout et bien

vivant.

Le monde du faubourg tel qu’il se reconfigure peu à peu sous

l’administration du petit régiment d’enfants est ainsi peuplé

d’adultes fantomatiques qui survivent dans une sorte de limbe

parallèle au monde des enfants, et qui peuvent leur rendre des

services au besoin.

Mais, sous la pression de la sécheresse et des problèmes

d’alimentation qu’elle engendre, le faubourg est de plus en plus

menacé par des hordes de chiens sauvages qui attaquent les

enfants et tentent de venir boire à la fontaine de la place

publique. C’est l’une des inventions les plus intéressantes du

roman, car elle fait remonter des peurs séculaires et

ancestrales qui ancrent le récit dans la tradition tout en la

recréant totalement sur un mode dystopique de

quasi-science-fiction. Car les chiens eux aussi ne meurent que

physiquement, mais survivent comme spectres, tout aussi

menaçants, surtout quand ils se transforment, finalement, en

« chiens-démons ».

Dès lors, les enfants doivent faire « l’apprentissage de la

peur », et c’est peut-être là ce qui conditionne leur passage à

l’âge adulte. Car la révolte des enfants n’a qu’un temps, et se

termine aussi pacifiquement qu’elle a commencé. Il n’est pas

question de bain de sang, juste de retour à l’âge doré de

l’enfance, où les gamins peuvent tranquillement recommencer à

« jouer à la guerre » en laissant aux adultes les travaux

fastidieux de gestion du faubourg. Celui-ci, cependant, aura

gagné dans l’intervalle la bataille de l’eau courante, non grâce

aux enfants, mais parce que le dossier aura fini par être réglé

par la municipalité.Retour à l’ordre banalement normal des

choses.

Beaux portraits et récit captivant malgré quelques longueurs

Le récit est l’occasion de très beaux portraits d’enfants, dans

ce faubourg pauvre, en marge d’une ville qui reste très

lointaine, inconnue, comme mythique, voire inexistante. On sait

juste que, là-bas, il y a l’eau courante, et que c’est de là que

viennent les camions citernes qui viennent parfois apporter un

peu d’eau aux familles démunies dans les pires périodes de

sécheresse.

C’est un faubourg en marge de la civilisation, celle que semble

symboliser l’eau courante, et c’est cette situation de pauvreté

et de marginalité qui offre un lieu idéal pour la naissance

d’une utopie. Mais celle-ci se transforme vite en dystopie sous

la pression de l’imagination, bien plus que des circonstances.

Les personnages sont forcément marginaux eux aussi, comme le

vieillard aux chiens ou la sorcière du four à pains. Mais ce

sont les enfants dont les portraits sont les plus frappants et

contribuent à donner sa force au roman : ils sont réels, vivants

et bien campés.

Le général en chef est fils de plombier, comme les empereurs

fondateurs de dynastie, dans la Chine ancienne, étaient

autrefois fils de paysans sans terre, et chaque enfant est un

cas social en soi. Mais ils constituent aussi des figures

emblématiques rappelant d’autres figures littéraires, y compris

le petit frère du général, qui est un orphelin, adopté, dont on

ne sait trop d’où il vient, le métis comme figure imposée dans

le monde taïwanais d’aujourd’hui, ou la jeune étudiante

brillante, seul élément féminin du petit régiment, qui rappelle

les personnages intrépides de nüxia d’autrefois…

Il est vrai que Kao Yi-Feng s’est parfois laissé entraîner par

sa faconde et la prolixité de sa plume, en particulier dans la

description minutieuse du détournement de l’eau par les enfants

au milieu du livre. Mais, ce qui prime, au final, et reste gavé

dans la mémoire, ce sont les descriptions des hordes de chiens

menaçant l’ordre humain du faubourg, et, finalement, l’image du

« faubourg inversé », de l’autre côté du miroir de l’eau de la

fontaine, où restent les chiens démons et les enfants qu’ils ont

emportés, sans que jamais les deux faubourgs puissent être

réunifiés… on n’en finit pas de songer à tous les murs et pays

coupés en deux dans le monde que suggère cette image.

« La Guerre des bulles » résonne encore longtemps après que le

livre a été refermé.

La Guerre des bulles, traduit du chinois (Taïwan) par

Gwennaël Gaffric,

Mirobole éditions, collection « Horizons pourpres », octobre

2017, 352 p.

Extrait de la traduction (les vingt premières pages)

http://www.harmoniamundilivre.com/revue_nouveautes/17_10_mro_guerre_bulles_extrait_RN.pdf

|

|